执法办案风险评估预警工作的困境与对策研究

2013-10-16郑晶晶严正祯

郑晶晶,严正祯

(上海市闵行区人民检察院,上海201199)

2011年7月,最高人民检察院下发了《最高人民检察院关于加强检察机关执法办案风险评估预警工作的意见》,有效推进了风险评估预警和处置工作。根据该《意见》,上海市检察机关从去年开始在全市范围内推行执法办案风险评估预警工作,在取得了一定成果的同时,也面临着不少困境。

一、上海市检察机关执法办案风险评估预警工作的现状

(一)基本情况

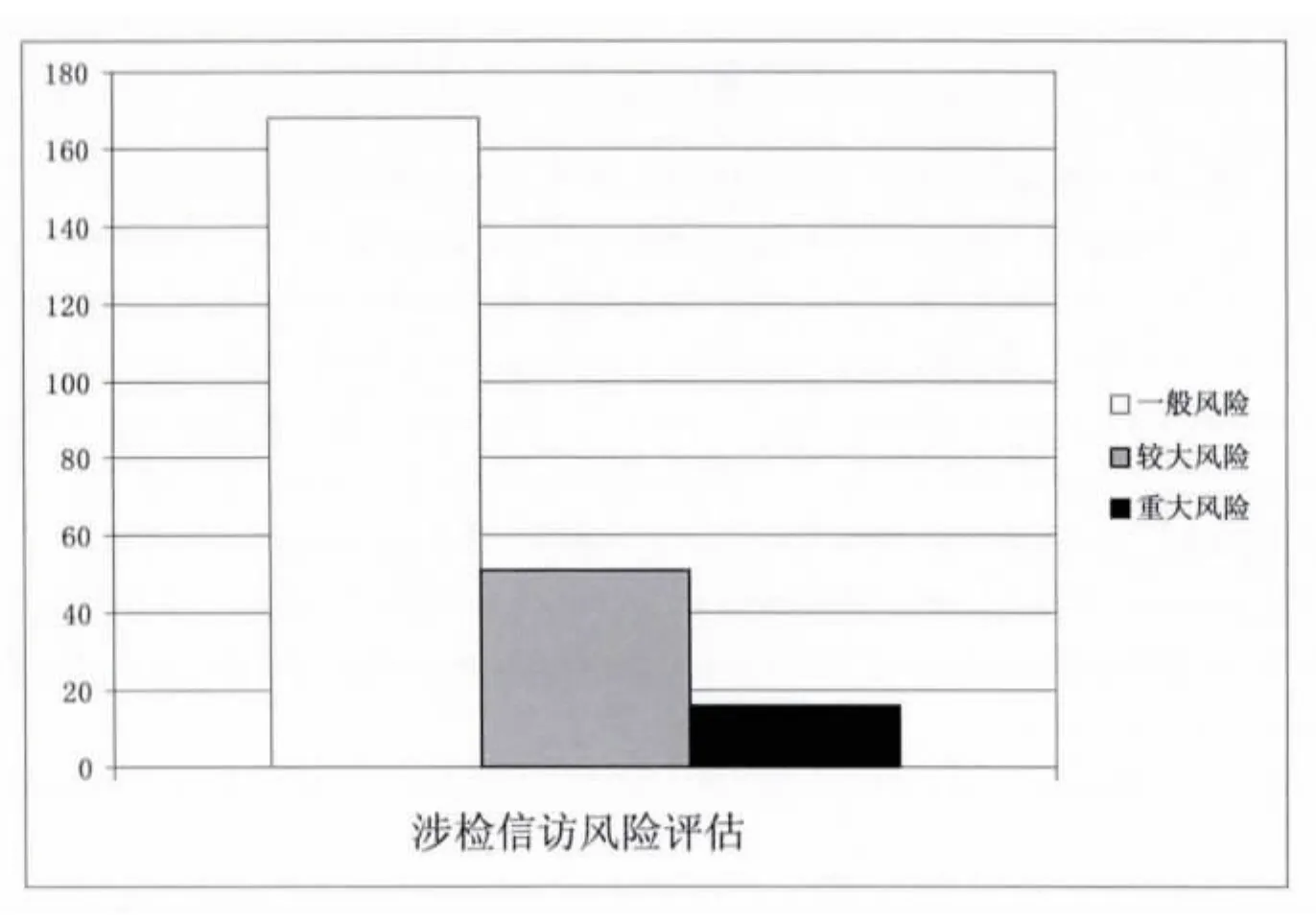

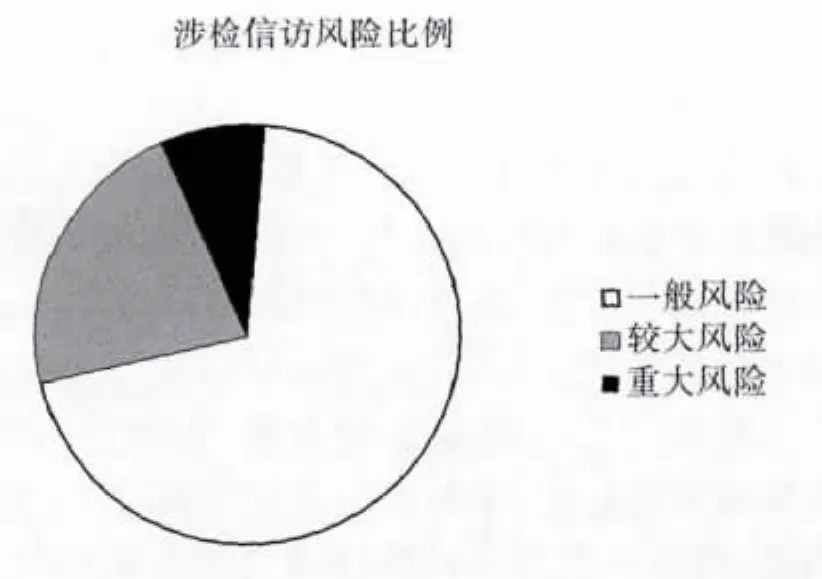

2011年11月至2012年11月,上海市检察机关共开展执法办案风险评估预警3097件,其中一般风险168件,较大风险51件,重大风险16件,分别占总评估数的5.4%、1.6%和0.5%,三类风险案件占比为 71.5%、21.7%和 6.8%(如下图所示)。从评估总量看,因各区县院要求不一,个别区县院要求每案必评,有些区县院要求只在有风险可能的情况下进行评估,加之各区县院刑事案件数量、具体区情(县情)各不相同,导致区县院之间评估总量差异较大;从评估等级看,一般风险、较大风险与重大风险的数量差距合理,在总评估量中的占比亦符合实际情况,较客观地体现了当前涉检信访矛盾的实际情况。

(二)执法办案较大风险的特点分析

1.涉及的办案部门相对集中。随机抽取被评估为较大风险案件中的25件案件进行分析,从责任部门看,涉及公诉部门12件,侦监部门9件,控申部门2件,民行部门1件、反贪部门1件,分别占48%、36%、8%、4%和4%。公诉和侦监部门作为承担检察机关大部分案件的主要办案部门,与案件当事人直接接触的机会多,作出的处理决定直接影响案件当事人的利益,引发执法办案风险的概率就高。较大风险评估中两部门的案件总数占84%,直观地体现了这一点。未检部门虽也直接办理刑事案件,但在25件较大风险案件中没有一件,体现了该部门对未成年人犯挽救与教育并重的做法收到较好社会效果。民行部门和控申部门是涉检矛盾极易引发的部门,但受理的申诉案件等相较于一般刑案而言毕竟有限,故被评估为较大风险的案件数也相对较少。

2.当事人不认同检察机关依据“法律事实”所作决定而引发风险的现象值得重视。从25件较大风险案件涉及的突出矛盾分析,当事人诉求与检察机关决定对立的矛盾突出,在25件较大风险案件中,由于检察机关因案件证据不足无法批捕或起诉而引发涉检矛盾的有11件,占44%。在这类案件中,检察机关往往面临诉讼风险与社会矛盾风险两种价值取向之间无法调和的尖锐冲突:按照刑法谦抑原则,对证据不足的案件作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的处理,不仅符合现代司法理念,而且能有效避免捕后不诉、诉判不一甚至被判无罪等诉讼风险;但如果当事人,特别是被害人一方不认同检察机关依据“法律事实”所作的决定,不理解刑法谦抑原则,则极易引发执法风险。反之,迁就或在一定程度上认同当事人诉求,或许能控制社会风险,但将证据不足的案件移送起诉,对检察机关而言,则必将面临巨大的诉讼风险,或者引发对方当事人不满而同时造成新的社会风险。如某区县院办理的一故意伤害案,因案件证据不足,尚不符合起诉条件,将案件退回公安机关补充侦查,引发案件被害人上访、闹访,并扬言称将采取极端行为“用生命去捍卫法律的尊严”。检察机关在公正执法与维护社会稳定两者之间存在较大压力。

3.人身伤害案件引发执法办案风险的情况较为突出。从25件较大风险案件所涉及的案件类型分析,其中涉嫌故意伤害案件14件、诈骗案件5件、抢劫案件2件、贪污案件2件、非法拘禁案件1件、民事案件1件,分别占总数的56%、20%、8%、8%、4%和4%。需要说明的是,上述所涉及案件罪名仅是所涉嫌的罪名,由于案件所处诉讼程序不同,有些在批准逮捕阶段,有些在立案监督阶段,有些在申诉阶段,并非案件最终所确认的罪名。虽是案件所涉嫌的罪名,但也较客观地体现了涉检信访最易引发的类型——人身伤害,涉嫌故意伤害案件占较大风险案件一半以上。其次为侵财类案件,诈骗案件不同于盗窃案件,诈骗案件的被害人往往损失严重,相对更具有追回赃款的迫切心态,容易引发涉检风险。

4.诉求类型多样化。从较大风险案件涉及的诉求分析,从案件程序处理而言,要求检察机关立案或监督公安机关立案的6件,要求批准逮捕或者起诉犯罪嫌疑人的6件,要求追究同案犯刑事责任的1件。从案件实体处理而言,要求对犯罪嫌疑人从重处罚的5件,要求对犯罪嫌疑人从轻处罚的3件,要求犯罪嫌疑人民事赔偿的1件,民事案件1件,犯罪嫌疑人与被害人均提出对立诉求的2件。程序处理与实体处理仅是相对简单的划分,要求检察机关批准逮捕或者起诉犯罪嫌疑人亦会包涵从重处罚犯罪嫌疑人的诉求,但不可否认的是,案件当事人或者说公民对检察机关的程序处理正日益重视,深刻领会检察机关每个程序处理的意义与后果。总体而言,要求严格追究犯罪嫌疑人刑事责任的诉求占第一位,要求检察机关立案和立案监督的占第二位。

二、当前执法办案风险评估预警工作的困境

执法办案风险处置过程中,主要存在以下三个方面困境:

(一)风险评估面临的困境

1.评估主体不明确。造成评估主体不明确的主要原因有:一是风险表现多样化。比如未被认定犯罪事实案件的被害人在法院判决后,向检察机关提出不服意见,办案部门认为案件已诉讼终结,不应由该部门进行评估,因该被害人不是法院生效刑事裁判的被害人,控申部门也无法将其诉求列入刑事申诉程序,造成风险客观存在而评估主体不明确的情况。二是诉讼过程复杂化。如审查起诉案件退回公安补侦阶段,犯罪嫌疑人家属强烈要求采取取保候审强制措施,公诉部门认为责任主体应为公安机关,不应对该情况进行评估,而公安机关认为变更强制措施的决定应由作出批捕决定的检察机关作出,从而造成对信访人诉求情形均不进行评估。

2.评估标准不合理。一是重案件质量,轻案外风险。办案人员对有罪和无罪证据,直接证据和间接证据等刑事案件的质量风险评估较为重视,而对于案件处理可能引发当事人及其近亲属上访、缠访、闹访,引起下一执法办案环节的风险隐患认识不清或不予以重视。二是缺乏重叠风险标准。在涉及多种风险因素的情形之下,是多种风险因素叠加即自动提升风险等级,抑或对叠加风险因素单独预判,在评估标准中没有体现。

3.风险等级不统一。一是风险等级评定具有主观性。对于同类性质风险的案件,存在部分办案人员将风险评定为高风险等级,而部分办案人员评定为低风险等级的情形,等级的评定主观判断性过大。二是风险等级标志不统一。将风险等级分别有划分和表述为“重大、较大、一般”,“一级风险、二级风险、三级风险”,“红色、橙色、绿色”的情况,缺乏统一性。

(二)风险预警面临的困境

1.预警滞后。目前执法办案风险评估预警工作的相关规定对相应等级的执法办案风险备案工作作了时限规定,但对预警的时限没有明确。案件处理决定已引起涉检信访或社会舆论关注,而相关业务部门尚未进行评估或预警的情况不同程度存在,违背了风险评估预警机制设置的初衷。

2.预警拖延。简单而言,即风险已消失而预警仍存在。如可能引发群体性事件的刑事案件,办案人员通过释法说理、教育稳控等措施,已妥善防范了风险的发生,因没有及时将上述预警信息消除,造成其他部门和人员不必要的精力投入。

3.预警范围不明确。目前的工作规定及机制对预警范围没有明确规定,预警范围存在随意性。应明确相应等级风险的预警范围,既能及时将预警信息传达,又能避免不必要的人力浪费。

4.预警渠道不畅通。实践中有预警信息不发布或不接收的现象。预警信息通过何种途径发布,各地做法不一。发布和接收案件预警信息的责任人员不明也是造成渠道不畅的重要因素。

(三)风险处置面临的困境

1.处置主体不清。一是相应风险等级的处置主体不明。相应风险等级需要相应等级的部门或者领导主导处置,具体何种风险需要检察长或者检察委员会主导处置,没有明确。二是涉及多部门或多机构执法办案风险的处置主体不明。由于办案风险系关多部门或多机构,导致风险处置周期延长、相互推诿的情况时有发生。

2.内部处置整合不足。一是对处置预案的确定上缺乏内部相联部门的参与。处置预案是风险控制的总体思路和方法,缺乏内部相联部门的参与,没有相联部门的共同决策,往往容易导致处置预案的实施效果较差。二是资源整合不足,化解合力弱化。在具体处置过程中,预警信息未及时沟通、处置主体不明确、处置方案有分歧等因素会导致检察机关内部的资源整合不足,弱化化解风险的合力。

3.外部处置联动不够。在执法办案风险涉及多个单位情形下,多单位积极联动存在一定难度。一是联动处置不畅。各单位对风险的了解情况、预见程度、等级概念认识不一,又缺乏必要的沟通和统一,导致在处置上联动不畅。二是联动缺乏载体。风险预警信息沟通的匮乏,往往使得多机构联动的启动滞后,在具体处置过程中,又没有相应的组织保障,处置过程容易松散,处置效率不高。

三、执法办案风险评估预警对策研究

(一)在风险评估上的对策

1.评估对象最大化。一是将评估对象扩展到业务部门办理的所有案件,规定对业务部门办理的所有案件都要进行评估,实现评估对象由局部到全面的转变。二是将风险评估作为执法办案的前置程序,涵盖自侦办案、侦查监督、提起公诉、控告申诉等所有重点办案环节。坚持每案必评估,每个诉讼环节必评估,从而消除风险盲点。

2.评估主体明确化。确立“谁承办、谁评估、谁负责”的原则。实行案件承办人、首办责任部门负责人、分管领导三级负责制,对执法办案风险的评估工作分别承担直接责任、主要责任和领导责任,实现评估责任主体与办案审批主体相统一。

3.评估标准科学化。一是加强重视案件的社会风险。执法办案中的风险除了可能引发案件质量问题的风险外,更应当明确社会风险的标准。对于处理结果可能引发社会舆论和媒体关注等案件,都应纳入评估范围。二是明确有多个风险点的案件评估标准。对于有多个风险点的案件,可以通过确定风险个数和每个风险点各自的严重程度,采用矩状图方法进行叠加评估。

(二)在风险预警上的对策

1.完善预警程序。预警程序应当根据评估风险等级的不同有所区别。在预警形式上,一般风险和无风险的案件只需在案卷中加以注明即可,而重大、较大风险的案件应当以书面和表格的形式进行,情况紧急的,可先以口头告知的形式逐级报告;在预警时间上,一般风险和无风险的案件在案卷中注明后,随案流转即可,重大、较大风险的案件应在风险评估作出三日内预警,情况紧急的,应马上预警;在预警范围上,一般风险、无风险案件只需由相关部门内部预警,而较大、重大风险则应当向院控申部门、院领导、上级主管部门和同级政法委、信访办书面汇报。

2.畅通信息渠道。控申部门作为窗口接待部门,处于信访动态前沿,对信访环节发现的因执法办案引发的不稳定因素,应第一时间向首办责任部门通报情况,并做好各类信访的汇总、分析、分级处理。而首办部门是风险评估的核心部门,对执法办案风险的具体情况,应提出案件风险的评估意见,采取具体措施予以化解。

3.推行评估预警化解机制外部延伸。执法办案风险评估预警工作切忌“单打独斗”。建立与公安、法院敏感案件的协调联络机制,实现风险信息互通共享、评估预警贯穿始终、化解工作联动互进的局面。目前可结合已有的信访案件流转软件,进一步探索建立信访信息共享平台,实现“一次评估、信息共享”,从而发挥出联动预警效果。

(三)在风险处置上的对策

1.明确处置主体。处置主体应当根据风险等级的不同有所区分。对于一般风险案件,可以以承办人为主做好息诉罢访工作,风险处置情况由部门负责人内部管控;对于较大、重大风险案件,以部门负责人对承办人提出的化解措施进一步完善和督促实施,承担主要处置责任,分管检领导承担领导责任。

2.加强内外部联动处置。在检察院内部,风险处置应当以办案部门为主,控申部门配合各部门做好执法办案风险的防范和化解。对重大、疑难信访的处置,可由控申部门牵头,探索建立重大疑难信访案件检委会讨论制度。

3.完善外部风险化解协调机制。在与政府、公安、法院、司法等部门风险信息互通的基础上,完善风险化解协调机制。一方面相互借力,集思广益研判风险,形成内外部合力,群策群力化解矛盾。另一方面及时发现风险,发挥法律监督职能,加强对执法不严、司法不公等现象的严肃查处,从源头上减少风险。

4.建立考核机制。结合首办责任制、绩效考核等制度对执法办案风险评估预警工作的落实情况实施责任考核,对漏报风险的案件实行责任倒查。将执法办案风险评估预警工作纳入单位的案件质量考评体系,确保执法办案风险评估预警工作能够真正取得实际效果。