黔西北五指山矿集区金坡铅锌矿矿床地质特征及成因浅析

2013-10-16陆朝武陆俞辰

陆朝武,杨 军,陆俞辰

(1.广西中金岭南矿业有限责任公司,广西来宾 545900;2.青海省有色地勘局地质矿产院,青海西宁 810007)

1 区域地质背景

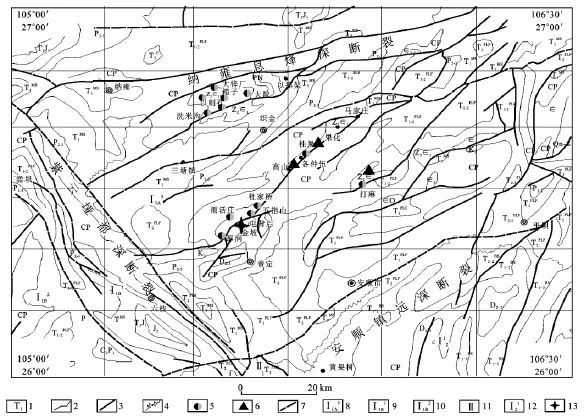

金坡铅锌矿床位于黔西北五指山矿集区内,其大地构造位置处于扬子准地台西南段的贵阳复杂构造变形区的黔中隆起的西南角[1],受紫云—垭都深大断裂、纳雍—息烽深大断裂和安顺—镇远深大断裂等三条深大断裂所围限[2-4](图 1)。

图1 金坡铅锌矿矿区区域地质略图❶贵州省地质调查院,贵州张维—五指山地区铅锌矿评价成果报告,2008。Fig.1 Sketch map of regional geology of Jinpo lead-zinc district

区域上出露的地层由老到新为新元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、中生界三叠系、侏罗系等地层。构造主要以北东向的间隔排列的向、背斜为主,且区内出露的矿(化)点都分布在背斜的核部或近核部位置;主要以张维和五指山背斜这两个铅锌矿集区为代表(图1),同时该两矿集区的区域地球化学背景具有明显的Pb、Zn高背景值和高富集系数,显示出五指山矿集区具备很好的成矿地质背景,是区域内最具有找铅锌大矿的潜力区[3,5,6]。区内主要出露的岩浆岩为二叠纪的玄武岩,前人研究表明其与区内的铅锌矿床的成因没有直接上的成因联系[7]。

2 矿区地质特征

矿区地质较为简单,地层产出较为平缓及其受地质构造破坏较弱,地表出露地层较少,仅有出露于矿区大部的下寒武统清虚洞组(∈1q)及出露于矿区东南角的下石炭统祥摆组(C1x)和大浦组(C1d)等三个地层;构造以五指山背斜和北东向断层为主,同时发育北西向断层;矿区内无岩浆岩出露(图2)。

图2 金坡铅锌矿矿区地质及工程布置图Fig.2 Layout drawing of geology&engineering of Jinpo lead-zinc district

2.1 矿区地层

矿区地层有地表出露的下石炭统祥摆组(C1x)、大浦组(C1d)和下寒武统清虚洞组(∈1q),以及通过钻孔勘探部分控制的深部埋层——下寒武统金顶山组(∈1j)。其中下寒武统清虚洞组(∈1q)又细分为下寒武统清虚洞组一段(∈1q1)、下寒武统清虚洞组二段(∈1q2)和下寒武统清虚洞组三段(∈1q3)。下寒武统清虚洞组一段(∈1q1)和下寒武统清虚洞组二段(∈1q2)是本矿区的含矿层位。以下对矿区地层从老到新进行详细描述:

2.1.1 下寒武统金顶山组(∈1j)

为深部埋层,地表未出露。主要由灰、灰绿色页岩、泥质粉砂岩、粉砂质粘土岩、砂岩与灰绿色薄层粘土岩、粉砂质粘土岩组成韵律性沉积,水平层理发育,砂泥质、钙质由下向上逐渐增多,沉积厚69~252 m。

2.1.2 下寒武统清虚洞组(∈1q)

在矿区内出露最全、最广,是矿区最重要的含矿地层。其由下至上又进一步细分成下寒武统清虚洞组一段(∈1q1)、下寒武统清虚洞组二段(∈1q2)和下寒武统清虚洞组三段(∈1q3)。其中以3~6 m厚的砂泥质层为各段的顶部及分层标志。

(1)下寒武统清虚洞组一段(∈1q1) 呈长条形在矿区的东北部出露少部分。该段底部为灰色颗粒白云岩或灰色中晶白云岩,性脆、易碎,局部见灰色薄层晶洞白云岩(见照片4);往上为灰色瘤状—似瘤状细晶白云岩,是Ⅰ矿体和Ⅱ矿体产出层位;顶部为一层厚3~5 m的深灰色薄层粉砂质泥岩,是与上覆地层的分层标志。整段厚度约为90~130 m。

(2)下寒武统清虚洞组二段a层(∈1q2a) 出露在矿区东北大部地区和矿区西部的两个边角上。该段底部灰色瘤状—似瘤状细晶白云岩,为Ⅲ矿体产出层位;往上为灰—灰白色纹层状细晶白云岩,厚约为15 m;再往上为灰—灰白色细晶白云岩,缝合线构造发育,上部夹薄层灰色纹层状细晶白云岩;顶部为一层厚3~6 m深灰色薄层粉砂质泥岩,地表风化为褐黄色泥质粉砂岩,是与上覆地层的分层标志。整段厚度约为60~80 m。

(3)下寒武统清虚洞组二段b层(∈1q2b) 出露在矿区的中部和西北部。该段底部为薄层灰色细晶白云岩或泥质条带细晶白云岩,厚约6 m;往上为灰—灰白色中厚层细晶白云岩,偶夹鲕状白云岩、瘤状白云岩;顶部以一层厚3~6 m深灰色薄层砂泥质细晶白云岩地表风化为褐黄色泥质粉砂岩(砂泥质层)为分层标志。整段厚度约为70~90 m。

(4)下寒武统清虚洞组三段(∈1q3) 出露在矿区的东南部和中部少部分地区。岩性以夹浅灰色细晶白云岩的灰色薄层砂泥质细晶白云岩为主,厚约140~180 m。

2.1.3 下石炭统祥摆组(C1x)

出露在矿区中部和东南部的少部分地区,与下伏地层呈假整合接触关系。该段岩性为灰、灰绿、灰黄色薄层铝土质泥岩、泥质粉砂岩夹石英砂岩、劣质煤线,厚5~30 m。

2.1.4 下石炭统大浦组(C1d)

出露在矿区中部和东南部的少部分地区。该段岩性主要为灰、灰白色厚层粗晶白云岩,厚35~87 m。

2.2 矿区构造

金坡铅锌矿区地层产出比较平缓,且保存较好,体现出了矿区地质受构造运动破坏较弱,断裂构造不发育的特征。总体来说矿区发育的构造主要为五指山背斜、北东向F7断层和F1断层(近矿区南部外围)、北西向的F13断层及巷道揭露的走向为北西向小断层,次为小构造牵引褶皱。

2.2.1 五指山背斜

为一核部被破坏了的不对称背斜,轴向北东,轴向长约14 km,宽5 km左右。轴部出露地层主要为震旦系和寒武系;两翼则出露石炭系、二叠系、三叠系地层,北西翼倾向主要为北西和南西向,倾角8°~25°,南东翼倾向主要为南东和南西向,倾角10°~35°。整个金坡铅锌矿区位于五指山背斜南东翼近核部,核部被F7、F1断层所破坏。矿区范围内南东翼总体倾向南东,倾角 10°~25°;北西翼总体倾向北西,倾角 5°~18°。矿区三大矿体主要产于南东翼F7断层的下盘,且呈层状—似层状产出,产状与围岩基本一致。

2.2.2 矿区内断裂构造主要断层

(1)F7断层(见照片1) 是矿区最主要的断层,从矿区的中部穿过,该断层倾向325°,倾角49°,主要表现为一逆断层性质,地表两盘岩性均为清虚洞组角砾状白云岩,白云、泥质胶结,白云岩角砾,磨圆度较好,破碎带宽1.50 m,是区内的主要控矿断层之一。其中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿体均产于其下盘清虚洞组地层中。F7断层局部部位还发育了多期白云石脉,体现出其具多期活动的特征。

(2)F13断层及北西向小断层 位于金坡矿区西北部鱼塘坡旁,沿西北方向向矿区外延伸出去,向南止于F7断层。该断层为正断层,走向北西,倾向北东,倾角较陡60°~75°。该断层把清虚洞组第二段地层断开。断层角砾为白云岩碎块,白云石胶结,断层破碎带宽1~2 m。同时发育走向为北西向的小断层,在地表不见出露,主要是由地下巷道工程揭露,其常常切断矿层。

(3)F1断层 从矿区的南部外围边缘经过,该断层倾向153°,倾角47°,为正断层,断层角砾主要为白云岩碎块,胶结物为泥质、钙质,白云石化强烈,见红色铁质浸染,角砾呈梭角状,大小一般0.5~2 cm,破碎带宽10~20 m。在北侧断裂附近见有发育较多的X剪切节理,岩性为暗灰色白云岩。断层由白云石脉和角砾白云岩组成,破碎带宽1~2 m,断裂附近岩石碎裂化强烈。在F1断层的南盘相同地层层位未见到矿体或矿化。

3 矿床地质特征

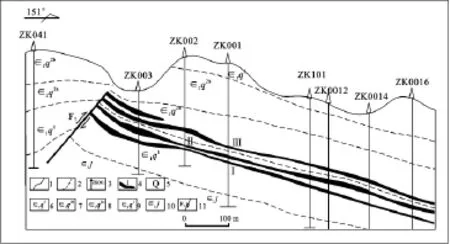

金坡铅锌矿床位于五指山背斜南东翼近核部,主要发育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大矿体。铅锌矿体主要赋存在F7断层下盘的下寒武统清虚洞组第一段(∈1q1)的上部和下寒武统清虚洞组第二段a层(∈1q2a)下部。三大矿体主要呈层状、似层状平缓产出,且与地层产状一致,倾向 130°~180°,倾角 8°~20°,呈顺层产出(图3)。矿体展布于F7断层南部的整个矿区,并且由矿区的东部、南部和西部向外延伸。矿体具展布广、矿石品位变化小、矿体厚度稳定和富硫铁等特点。

图3 0号勘探线剖面简图Fig.3 Diagram of profile of No.0 exploration line

3.1 矿体特征

3.1.1 Ⅰ矿体

位于清虚洞组第一段(∈1q1),距第一段顶部约60 m,容矿岩性为深灰色瘤状、似瘤状细晶白云岩,闪锌矿呈淡黄色、高粱色浸染状分布,方铅矿呈铅灰色星点状分布,仅见少量细粒黄铁矿主要沿白云岩砂泥质细脉分布与闪锌矿共生,矿层顶、底板均为含泥质颗粒白云岩。矿体产状与围岩基本一致,呈似层状产出,矿体倾向为135°~179°,倾角8°~23°;矿体走向长约1 200 m,倾斜宽约750 m。Ⅰ矿体铅垂厚度2.40~16 m,平均铅垂厚度7.96 m;矿体锌品位1.55% ~11.84%,平均品位4.74%,由F7断层南部的钻孔控制。

3.1.2 Ⅱ矿体

位于清虚洞组第一段(∈1q1),距第一段顶部约20~25 m,容矿岩性为瘤状、似瘤状细晶白云岩。闪锌矿为淡黄色、高粱色的块状矿石,矿石中见大量细粒黄铁矿,矿层顶板为含砂泥质细晶白云岩。矿体产状与围岩基本一致,呈似层状产出,倾向为130°~180°,倾角为8°~20°;矿体控制长约1 200 m,倾斜宽控制约为750 m;矿体铅垂厚度1~15.2 m,平均铅垂厚8.44 m;矿体锌品位为2% ~5.03%,平均品位3.33%,铅品位为0.04% ~4.05%,平均铅品位为0.45%。该矿体连续性好,规模较大,由F7断层南部的钻孔控制。

3.1.3 Ⅲ矿体

位于清虚洞组第二段a层(∈1q2a)中,距第二段a层(∈1q2a)底部约20 m。容矿岩性为中—厚层瘤状、似瘤状白云岩。淡黄色、高粱色闪锌矿呈星点状、浸染状分布,矿石中分布有少量细粒黄铁矿,矿层顶底板均为浅灰色细晶白云岩。矿体呈似层状产出,产状与围岩基本一致,矿体倾向130°~180°,倾角8°~20°;矿体走向控制长1 200 m,倾斜宽控制750 m;矿层铅垂厚度3~10 m,平均铅垂厚度5.6 m。矿体锌品位为1.56% ~3.00%,平均锌品位为2.29%;铅品位为 0.11% ~0.99%,平均铅品位为0.27%。由F7断层南部的钻孔控制。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿物组份

金坡矿区矿石按自然类型定为原生硫化物矿石。矿物组成很简单,以闪锌矿为主,次为方铅矿和黄铁矿。矿石矿物主要为闪锌矿,次为黄铁矿、方铅矿。闪锌矿的颜色很浅,主要呈淡黄色、高粱色等。脉石矿物主要为白云石等。

3.2.2 矿石结构

矿石结构主要以自形—半自形、他形晶粒状结构为主,其次为草莓结构、包含结构、残余结构和自形变晶结构等。

(1)微细粒结构 矿石结构中以矿物粒度微细最为突出,闪锌矿以微晶为主,粒度多为0.01~0.4 mm,部分可达1 mm,以他形晶、半自形晶为主;方铅矿的粒度一般为0.5~2 mm,个别达5 mm,明显比闪锌矿大,以自形、半自形为主,镜下可以明显看到黑三角孔特征;黄铁矿最为微细,多数介于0.002~0.05 mm,少部分为0.2 mm,以自形—半自形晶为主;白云石基本上为0.01~0.2 mm的微晶,纹层状、条带状细晶白云岩见定向和粒序排列;石英基本上为0.05~0.1 mm的微晶,常见定向和粒序排列;绢云母呈0.002~0.03 mm的针状定向排列,常与微晶石英、白云石混生,多分布于富含砂泥质岩中。

(2)草莓结构 主要见草莓状闪锌矿,莓粒粒径多在20~50 μm。因为草莓结构在沉积矿石中或地层中比较发育,多被认为是沉积矿石的“标型性”组构。因此,该结构体现出了本矿区具沉积矿床的特征。

(3)包含结构 常见闪锌矿中包含有细粒的黄铁矿和白云石颗粒。

(4)残余结构 常见黄铁矿和方铅矿被闪锌矿交代呈“碎片”、“破布”、“岛屿”状。

(5)自形变晶结构 在成岩过程中,黄铁矿发生重结晶作用,形成自形变晶黄铁矿,自形变晶黄铁矿常呈立方体或五角十二面体晶形,并包含围岩杂质和其它硫化物矿物(如闪锌矿等)。

3.2.3 矿石构造

矿石构造主要以块状、浸染状、星点状、条带状构造,其次为细脉状、网脉状构造等。但是常见一些具有非常典型的同生沉积构造特征,具体描述如下:

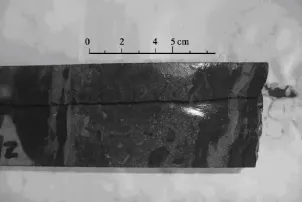

(1)水平韵律性条带状构造 主要发育在下寒武统清虚洞组第二段的a层中,由金属硫化物条带与泥质细晶白云岩条带交互组成。硫化物条带呈水平产出,由下至上由宽条带(<3 cm)—细条带(<1 cm)—纹层状条带或条纹(<1 mm),呈下宽上窄的韵律性规律产出。主要有黄铁矿条带状构造和闪锌矿条带状构造(照片5),两者均产于下寒武统清虚洞组第二段的a层(∈1q2a)中。同时从标本中可以见到后期构造或上覆岩层的重力压实作用对矿石的破坏作用,层纹状矿石则可以看到碎块断口很好地对接在一起(见照片2)。

金属硫化物的水平韵律性条带状构造,是一种反映在海底低能平静的环境中,含矿流体或热水同生沉积所形成的典型构造。硫化物条带所呈现的韵律性变化,反映了海底含矿热水的同期成矿活动特征。条带宽度的大小与热水活动所提供的成矿物质的量,成矿作用时间的长短,热水活动的强度,以及成矿作用的强度有直接关联性。条带呈下宽上窄的规律性反映出了热水活动所提供的成矿物质的量由多减少,成矿作用的时间由长变短,热水活动及成矿作用的强度由强转弱的规律性特征。其中闪锌矿条带状构造呈现韵律性旋回变化的特征,反映了海底含矿热水的周期性循环成矿活动,同时纹层的起伏跟下伏岩层的凹凸相吻合。

(2)薄层状构造(硫化物条带的宽度>10 cm)主要为薄层闪锌矿层和黄铁矿层,其次为方铅矿。顺层产出,延伸稳定。后两者与闪锌矿的共生关系密切。由于受成岩期差异压实作用的影响,硫化物薄层在延伸方向上常出现“藕节”状胀缩现象或随围岩层界线起伏。如上覆岩层为泥质层时,泥质层的受应力作用现重新分配现象,其有时切断闪锌矿层,泥质由于受应力作用,常呈硬扁桃核状,外表油亮光滑。

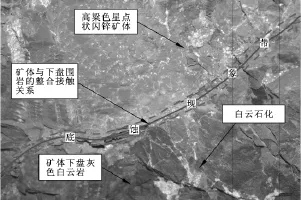

(3)“底蚀构造”(见照片4) 出现在矿体下盘与围岩的接触带上,以灰泥质物重结晶为主,偶见微粒白云石矿物。底蚀边的宽度与矿体的厚度成正比。而矿体的顶部与围岩接触关系截然,未出现顶壁蚀变现象(见照片3)。

底蚀现象是反映海底热水活动的有力证据:当含矿热水流入海底时,与海底沉积物发生水岩反应,从而形成底蚀边;在热水沉积成矿活动的停止期,以正常的沉积作用为主,沉积物覆盖在已冷却的硫化物沉积物之上,因而在硫化物的顶壁围岩则不会发生热蚀变现象。

(4)条带状构造 淡黄色闪锌矿与白云石呈条带状分布,条带宽10~20 mm。

(5)结核(团块)状构造 主要发育在下寒武统清虚洞组第二段的a层中。硫化物结核一般呈透镜状产出,长轴10~30 cm,短轴2~10 cm,长轴方向平行于围岩层理。硫化物结核主要为闪锌矿结核。

(6)胶状构造 胶状闪锌矿、黄铁矿与黑色有机质、白云岩等组份混杂,呈带状或流纹状构造。

(7)碎裂构造(见照片2) 铅锌矿石发生破碎,裂缝被白云石胶结,破碎矿石块往往可以互相拼接。有些碎块还显示出塑性变形现象,体现了矿石在成矿成岩阶段的构造应变现象。围岩中也常看到碎裂构造现象,如鲕状泥晶白云岩中,常看到鲕粒有压碎现象,鲕粒碎裂分成许多不同的小碎块,但是碎块还能很好的还原回鲕粒原型的迹象。

(8)沉积角砾状构造(见照片5) 矿石中发育大小不一的沉积角砾,角砾大小一般为数毫米至数厘米不等,角砾呈不规则状、长条状、椭球状,时见角砾呈一定的定向分布。角砾主要包括灰色和黑色白云岩角砾、纹层状闪锌矿石角砾、高粱色微细粒致密块状闪锌矿石角砾、淡黄色微细粒致密黄铁矿石角砾。基质主要为微细粒的白云石、闪锌矿、黄铁矿和富含有机质的泥质物质。

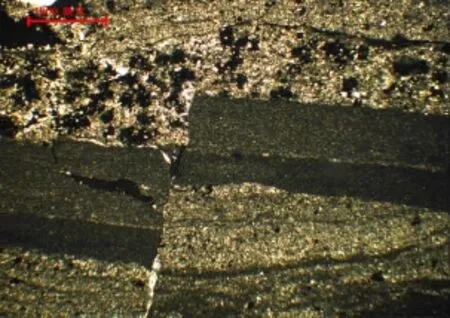

(9)同生微断层 泥质条带细晶白云岩在镜下可以清楚的看到下层纹层深色白云岩发生同沉积断裂,被后来的上层泥质白云岩所沉积覆盖(见照片6)。同时从照片上可以清楚的看到上层泥质白云岩发育有闪锌矿,而下层的纹层深色白云岩未发现有矿化现象。显示出闪锌矿沉积成因的特征。

(10)脉状构造 矿脉中矿石矿物主要为闪锌矿,脉石矿物为白云石。闪锌矿主要沿白云岩角砾边缘产出,呈穿切围岩层理产出,具后生成矿的特点。但是脉状矿体都是呈细脉状,规模小,品位低,为矿区的次要矿体,很少达到工业矿体的各项指标。

综合上述,可以看到矿床的矿石结构构造除了脉状构造显示后生成矿作用外,其它的都显示出了具有非常典型的同生沉积成矿作用。

3.3 围岩蚀变

矿区的围岩蚀变比较简单,主要有黄铁矿化和白云石化。

(1)黄铁矿化 为近矿蚀变,是矿区最主要的蚀变类型,是本区重要的直接找矿标志。黄铁矿有时呈细层状单独出现在闪锌矿层的顶部围岩中,产状与围岩层理一致,但大多时候与闪锌矿化、方铅矿化相伴出现于矿体上部。薄层状的黄铁矿主要呈细粒沙状或结核状,与主矿物共生的则呈现星点状、浸染状、胶状等;产于泥质条带中则呈星散状、细层状、结核状。

(2)白云石化 是矿区重要的蚀变类型,主要呈自形粒状、脉状、蠕虫状产出。其中斑点状的白云石化与闪锌矿关系最为密切。脉状白云石化主要为后期的构造作用热液充填形成的,经常可以看到白云石胶结白云岩碎屑成角砾岩,也可以看到部分白云石脉错断矿层,因此其为成矿后的构造改造产物。

在仔细研究本矿区的白云石化时,笔者发现以矿体为分界线下矿体上下围岩具有明显的不对称蚀变的独特现象。如照片3和照片4所示,我们可以很明显清楚的看到照片3中,矿体与上盘围岩呈整合接触关系,而且界线很明显,无过渡带,显示出矿体与围岩之间的突变,上盘围岩岩性完整,看不到蚀变现象。而从照片4中也可以很清楚的看到矿体与下盘围岩呈整合接触关系,但是与照片3不同的是矿体与下盘围岩的界线虽然很明显,但是界线比较宽,见底蚀现象,呈现出过渡带作用,而且下盘围岩经常看到白云石化,局部白云石化很强烈。综合上述从照片3和照片4的对比来看,可以看出矿体具有明显的上下不对称的围岩蚀变现象。

笔者在对多数钻孔岩芯仔细观察时,也可以经常看到钻孔的下部含矿层位及下部围岩的白云石化比较发育,而钻孔上部非赋矿围岩中很少看到白云石化,大部分甚至无蚀变现象的这种不对称的蚀变现象。

4 矿床成因浅析

喷流沉积型矿床(Sedimentary exhalative deposit)简称Sedex型矿床,是指以沉积岩(如碎屑岩、硅质岩、碳酸岩等)为容矿岩石的块状硫化物矿床[8,9]。喷流沉积型矿床是近代矿产勘查所发现的很重要的一类矿床,其在世界范围内广泛分布,是Zn和Pb的重要来源,分别超过世界储量的50%和60%[10]。目前,热水成矿作用和喷流岩是当前地学界最前缘的研究热点之一[11]。

前文通过对金坡矿床地质特征研究,发现矿区地质特征、矿体特征、矿石结构构造和围岩蚀变等地质特征都显现带有喷流沉积矿床的影子。现对金坡矿床和Sedex型矿床地质特征作如下总结对比(表1)。

表1 金坡铅锌矿床与Sedex型铅锌矿床典型地质特征对比表[9-16]Table 1 Contrast table of typical geological characteristics of Jinpo lead-zinc deposit and Sedex type lead-zinc deposit

通过与Sedex型铅锌矿床的典型地质特征进行简单对比(表1),可以明显的看出金坡矿床具有Sedex型铅锌矿床的绝大部分典型地质特征,特别是Sedex型铅锌矿床特具的矿石结构构造、围岩蚀变、容矿岩性、容矿地层、矿体形态、矿体与顶底板岩石的接触关系等地质特征,在金坡矿床都有发现,而且极为明显。

经过以上对比研究表明金坡铅锌矿床与Sedex型铅锌矿床极为吻合。同时前人在与金坡矿区相隔仅为一个山头的新麦矿点所获的铅同位素年龄显示为与赋矿岩层为同一时代,从侧面体现了金坡矿区的成矿时代与赋矿岩层为同—时期,体现了金坡矿床的同生成因。因此本文初步认为金坡矿床主体为喷流沉积成因的(Sedex型)铅锌矿床。

照片1 F7断层照片示意图Photo 1 Schematic diagram of F7fault

照片2 细纹层状闪锌矿石(压碎构造)Photo 2 Sphalerite ore with fine lamellar

照片3 1336中段矿体与上盘围岩接触关系Photo 3 Contact relationship of hanging wall rock and 1336 middle part orebody

照片4 1336中段矿体与下盘围岩接触关系Photo 4 Contact relationship of footwall rock and 1336 middle part orebody

照片5 沉积角砾构造(见条带状构造)Photo 5 Structure of sedimentary breccia

照片6 同沉积断裂(薄片)Photo 6 Synsedimentary fault

[1] 邓新,杨坤光,刘彦良,佘振兵.黔中隆起性质及其构造演化[J].地学前沿,2010,17(3):79 -89.

[2] 陈国勇.黔西北地区铅锌矿成矿规律探讨[J].贵州地质,2008,25(2):86-94.

[3] 贵州省地质矿产局.贵州省区域地质志[M].北京:地质出版社,1987.

[4] 黄林.黔西北五指山背斜矿集区铅锌矿成矿远景浅析[J].贵州地质,2006,23(3):203 -205.

[5] 谭华.贵州五指山地区铅锌矿地质特征及找矿远景[J].贵州地质,2007,24(4):253 -257.

[6] 邹建波,肖凯,李坤.贵州五指山地区铅锌矿矿床地质特征及其控矿因素[J].贵州地质,2009,26(2):101 -105.

[7] 顾尚义.黔西北铅锌矿稀土元素组成特征[J].贵州地质,2006(4):274-277.

[8] 肖新建,倪培.论喷流沉积(SEDEX)成矿与沉积—改造成矿之对比[J].地质找矿论丛,2000,15(3):238 -245.

[9] 罗俊杰,张建芳.Sedex型矿床地质特征及成矿物质来源示踪[J].资源环境与工程,2010,24(1):36 -40.

[10] 王炜,鲍征宇,李璇,徐争启,等.SEDEX型矿床地质地球化学特征及研究趋势[J].物探与化探,2010,34(4):415 -421.

[11] 王长明.大兴安岭中南段喷流—沉积成矿特征与成矿预测[D].北京:中国地质大学(北京)博士学位论文,2008:1-152.

[12] 颜文,李朝阳.热水喷流沉积成矿与地学思维[J].地球科学进展,1993,8(2):40 -46.

[13] 涂光炽.超大型矿床的探寻与研究的若干进展[J].地学前缘,1994,1(3):45 -53.

[14] 林方成.扬子地台西缘大渡河谷超大型层状铅锌矿床地质地球化学特征及成因[J].地质学报,2005,79(4):540 -556.

[15] 王华云.水城赫章铅锌矿成矿的金属物源研究[J].贵州地质,1993,10(4):272 -290.

[16] 曾令刚,顾雪祥,王小春,李仕荣,等.铅同位素在扬子地台西缘铅锌矿床找矿靶标建立中的初步应用[J].新疆地质,2005,23(4):378-385.