琴伴终生的传奇女子

2013-10-11李成琳

□文/李成琳

杨清如(19131995年),女,自幼习琴,一生操缦近70年。其琴艺曾获徐元白、查阜西、吴景略等古琴大家的赞许,是重庆惟一参与中央民族音乐研究所全国琴人调查录音的女琴家。成都出版社出版的《琴韵》及《音乐世界》、《乐苑》、《重庆音讯》、《重庆地方志》等刊物对其琴艺均有记载和报道。生前为重庆文史馆馆员。

今年初春,偶然翻出一份已经泛黄的表格,是杨清如1989年10月5日填写的《重庆市××学会会员入会申请书》,在“出生年月”一栏,写的是“1913年4月”——2013年,是她的百年诞辰!

时光倒流至67年前,中华民国卅五年(1946年)1月13日拍下的一张署有“天风琴社成立纪念”的照片,前排中央的那位面容清丽、个头娇小的女子就是杨清如。同在这张照片上的,除了其父杨少五、兄长杨次乾之外,还有些赫赫有名的人物,国民党元老于右任、冯玉祥,著名汉学家高罗佩,浙派著名琴家徐元白等。

那一年的她,33岁,与琴相伴刚好20年。

杨清如出生在一个商业世家,也是古琴世家。杨清如祖父杨庭五,曾任重庆商会会长,他经营的“天顺祥”乃重庆第一钱庄,且擅古琴,爱收藏,家有二三十张古琴(据重庆中国三峡博物馆馆藏资料显示,现存四十余张馆藏古琴中,有25张来自这个家族)。父亲杨少五继承家学,经商之余,痴迷于古琴,常与重庆琴家及社会名流雅集聚会。在这样的氛围里,杨清如的古琴启蒙成为自然,后又得名师何儒学(字群林,湖南浏阳人,曾任四川永川国学馆教授)倾心传授。琴,便成为她一生的陪伴。

位于渝中区枣子岚垭正街97号的重庆市文史研究馆,是杨清如度过其生命最后时光的地方。

寻到这个小院,落叶,藤蔓,小花。站在大树底下浓荫的光影里,不知这里的哪间小屋曾经属于杨清如和她的古琴?没有具象,没有标识,却仿佛随处都有她的身影和气息。

石梯上的花台,就留在了杨清如和学生的女友合影的照片里。那是去世前一年的夏天,她穿着短袖衬衫,瘦小,面容清癯。右眼因病变已眯成一条线,左眼依然明亮,一头黑发。此时的她,已经八十有余。

她的黑发是所有见过她的人都有的记忆。“老师很慈祥,弹琴的手特别好看!背有些驼,个子很小,看上去很老了,头发却一根都没白,很奇特!”无论跟她学没学过琴,都自然地叫她“老师”。

“老师人特别好。”在花台前与杨老师牵手合影的杨小铃,说起“老师”难抑动容。“老师很谦和,可敬可亲。只要你真心爱古琴,她就教你。她很清贫,却对钱从不在乎,也从不收学费。我每次去,想听什么曲子,她就弹给我听,每次弹完总是很羞涩的样子,像个孩子。她身体不好,常常头疼,我偶然发现满满一抽屉头痛粉的空袋子,却从没听她喊疼诉苦。她有相当的忍耐力,最后两年眼睛长肿瘤,很痛了,也听不见她呻吟。她从不抱怨。她的一头黑发,从中医角度看,说明她心态好,身体的气血很畅通……”

“想起她,就觉得很美好。”这是杨小铃泛着泪花发出的感慨。

〉天风琴社成立纪念照 (资料图片)

从文史馆出来一直往下走,人和街52号,曾经是杨清如生活了近20年的地方。这里早已拆建为新楼,人来车往,喧嚣繁杂。只能想象杨清如曾住在这里的情景,“面积13.6平方米,公用卫生间和厨房。住房系公房,曾属张家花园房管所管理……”

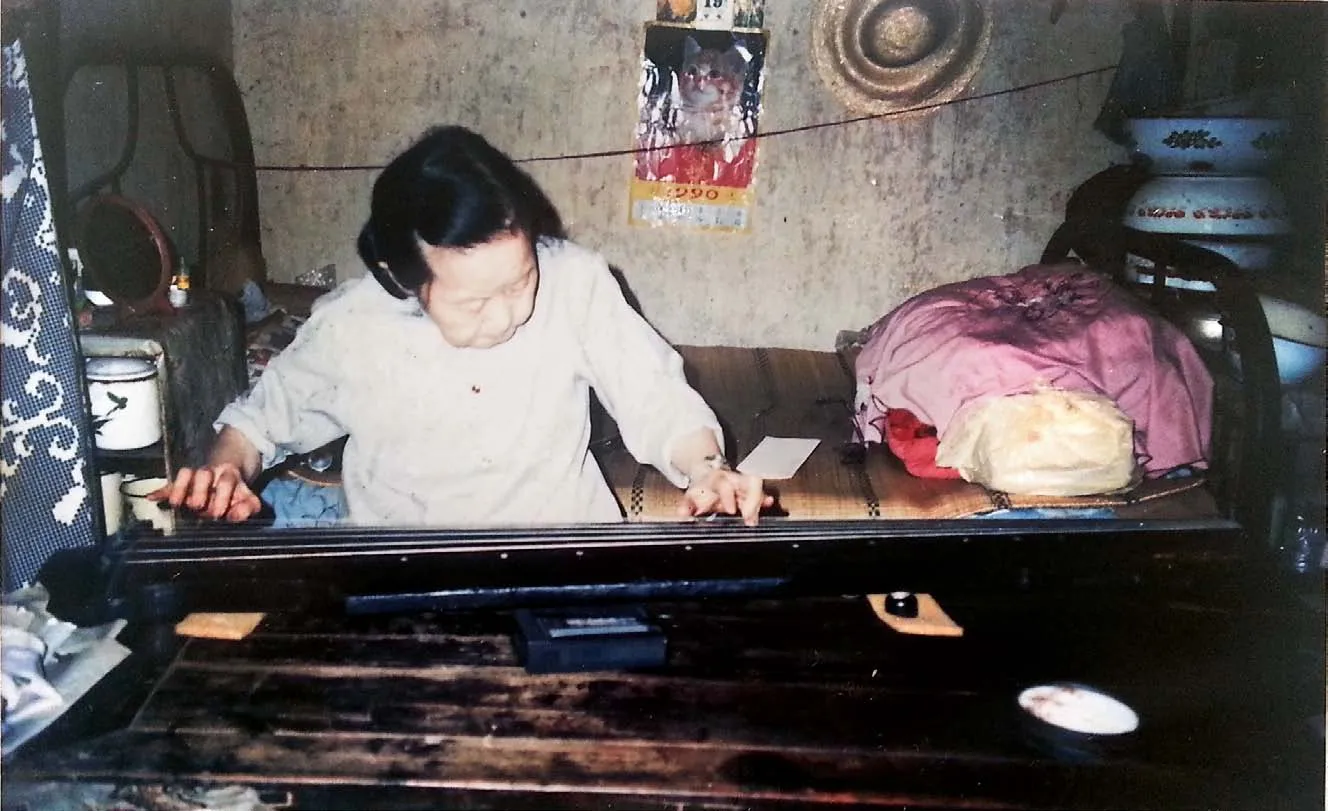

杨清如有一张照片拍于这间小屋,墙上贴有1990年的日历,77岁的杨清如在弹琴。小屋仅有比一张床长一尺左右的宽度,不足2米。床头堆叠的生活用品已满满当当,床前是琴桌,也是饭桌。整间屋子的调子是灰暗的,穿着白衬衣的杨清如给这灰暗抹上了亮色。

给这间小屋以亮色的,还有一直陪伴杨清如的那张古旧的宋琴。这张琴是她的爱物,不单是因为家族的传承,也因其陪伴了她几乎所有的岁月,或者说,这张琴见证并传递过她所有的悲欢。所以,不管遭遇怎样的艰难,不管日子多么的拮据,不管有多么充足的理由提议琴钱交换,都被她委婉而坚定地一一回绝。最终,她将她珍视如命的宋琴留给了重庆,留给了她的学生……

“老师最爱弹唱的是《渔樵问答》,即便遇到不开心的事儿,一边弹琴一边用她四川清音般的吟唱,情绪就好起来了。”学生方文伟微笑着回忆老师,“我觉得‘渔樵’是琴曲里的巅峰之作,也是中国文人的修身之曲,老师对古琴的追求都蕴含在里面了。尘世间的万般沉重,得失是非,尽可付于渔樵谈笑之中。”

杨清如生前参加的最后一次大型的古琴活动,是1990年8月在成都举行的“中国古琴艺术国际交流会”,杨清如演奏了《孔子读易》、弹唱了《渔樵问答》:“靠丹崖,整顿丝钩。入山濯足溪流。驾一叶扁舟,往来江湖里行乐,笑傲也王侯。但见白云坡下,又见绿水滩头。相呼相唤,论心商榷也不相尤。宠辱无关,做个云外之叟……”

在一份或许是她留存世间惟一的影像资料里,77岁的她,白衣黑发,神情专注,眉心微锁,琴声平顺清逸,出落自然,轻声的吟唱里自有随遇自乐的淡定。

和她一起参加琴会的方文伟回忆,杨清如是参会琴人里的长者,当时著名琴家吴兆基(1908年-1997年)82岁,77岁的杨清如次之,颇受关注和尊重,在她的古琴生涯里算得上浓墨重彩的一笔。

如果追寻这样的“浓墨重彩”,1982年在重庆举办的两场古琴欣赏会无法错过。1982年第12期《音乐世界》上有一则题为《古琴家俞伯孙、杨清如应邀在重庆市举行古琴音乐欣赏会》的报道:“重庆音乐家协会、重庆人民广播电台和重庆电视台,特邀著名古琴家俞伯孙、杨清如等不久前在市人民广播电台举行了一次古琴音乐欣赏会。年近古稀的杨清如(抚宋琴)和俞伯孙之女、古琴新秀俞秦琴先后演奏了《流水》等六首古曲。”

再往前寻,“1956年全国音协所主任查阜西古琴家来渝访问琴友,设宴招待并留影,同年在市政协礼堂演奏琴曲”。杨清如简历里所写的这一节,指的是1956年中央民族音乐研究所进行全国琴人调查时,杨清如为调查组演奏了六首琴曲,并作了录音。查阜西在听完她演奏的《忆故人》后感慨:“杨清如女士家学渊源,徐元白君早告诉过我,我们神交已久。”

再往前便到了抗战期间,段云璞1990年5月发表在《重庆地方志》上的《重庆古琴》写了这样一幕——

抗战期中,海内名家徐元白携琴相访,杨少五殷勤接待,把臂论琴,相见恨晚。是夜风清月白,竹影参差,徐元白抚《泣颜回》,家国变故,淋漓弦间。杨少五大为感动,便叫长女杨清如回赠一曲《渔樵》,曲意幽深,深得山水之情,令徐元白喜出望外,击节赞赏,家学渊源果然音响不凡……

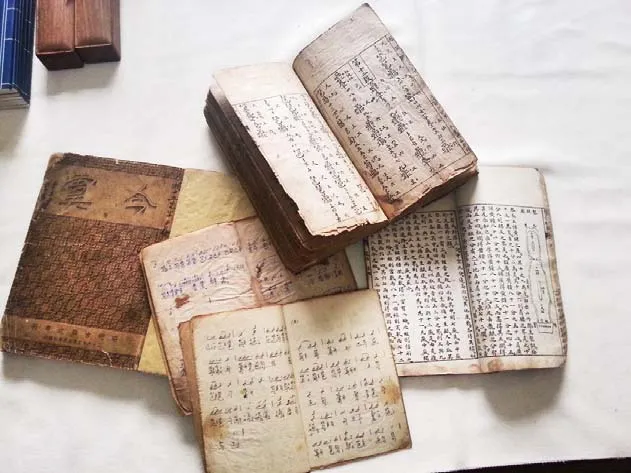

〉杨清如用过的琴谱

〉杨清如在人和街小屋桌前弹奏古琴

“老师平时最爱弹的琴曲,除了《渔樵》,还有《潇湘水云》、《梅花三弄》、《醉渔唱晚》、《关山月》等,《孔子读易》、《吊子期》、《慨古吟》、《搔首问天》等都可算她的代表作。”方文伟一边翻看老师留下的琴谱,一边自言自语如数家珍般道出老师弹过的曲目,“我那时太年轻了,像老师很喜欢的《慨古吟》并没真正领悟……”那些厚厚的古旧的琴谱上,还留有杨清如病重时从眼睛里滴落的鲜血,已呈暗色。

1989年的某一天,杨清如弹琴时四弦突然断了。“四弦断了!四弦断了!”她反复念叨,学生问她,只说“四弦断了不好”。果然,一周后,杨清如相依为命的妹妹去世了。“老师去世前一个月,四弦也断了……”

这四弦的神奇,传递着她对古琴的信仰和敬畏。清如琴——如琴一般清澈和干净,即便是向这个世界告别,也是用琴的方式,简约而淡定。