面向公路智能交通系统的无线物联网技术研究*

2013-09-29肖恒辉李炯城丁胜培李桂愉

肖恒辉,李炯城 ,丁胜培,李桂愉

(1.广东省电信规划设计院有限公司 广州510630;2.广州市无线网络优化重点工程中心 广州510630)

1 引言

新一代无线宽带技术的发展,为实现更宽的传输带宽、更大的地址规模、更复杂的网络环境的通信应用带来了可能。本文致力于新一代无线宽带技术在交通领域内的应用,探索新一代无线宽带技术在公路交通信息化、智能化中的典型应用,研究了公路交通信息化过程中所需要的无线通信关键技术,为新一代无线宽带技术在交通领域内的推广和应用奠定了基础。

作为信息化产业的第3次浪潮,物联网[1~3]将服务对象从人扩展到物,为推进我国工业化与信息化的融合,促进产业化升级带来了新的机遇。智能交通作为物联网产业链中最重要的组成部分,将成为未来物联网产业发展的重点领域。IPv6、LTE等新兴技术的发展,带来了物联网应用模式的发展。本文将研究如何支持这些新兴技术在智能交通[4~9]领域中的应用,论证基于新兴通信技术的物联网在公路信息化中的特点和优势,研究面向智能交通的公路无线物联网的体系架构和此体系架构中的关键技术,为物联网在智能交通领域中的应用得到新的扩展提供前沿研究。

本文提出了公路无线物联网的整体框架与技术实施方案,并论证了实施方案的可行性;验证了公路无线物联网的关键通信技术,研究了公路无线物联网的典型应用,开展了公路无线物联网为提高交通效率、增强交通安全、减少交通污染的创新性研究,为我国公路信息化的发展奠定基础。

2 公路无线物联网的体系架构、总体技术框架

本文在公路无线物联网的体系架构和技术框架方面将致力于以下3个方面的研究:

·完成面向公路路网信息化的无线移动通信新应用相关框架设计;

·开展公路无线物联网关键技术攻关方向的研究;

·提出公路无线物联网在智能交通领域内的典型应用,为我国公路信息化的未来发展奠定基础。

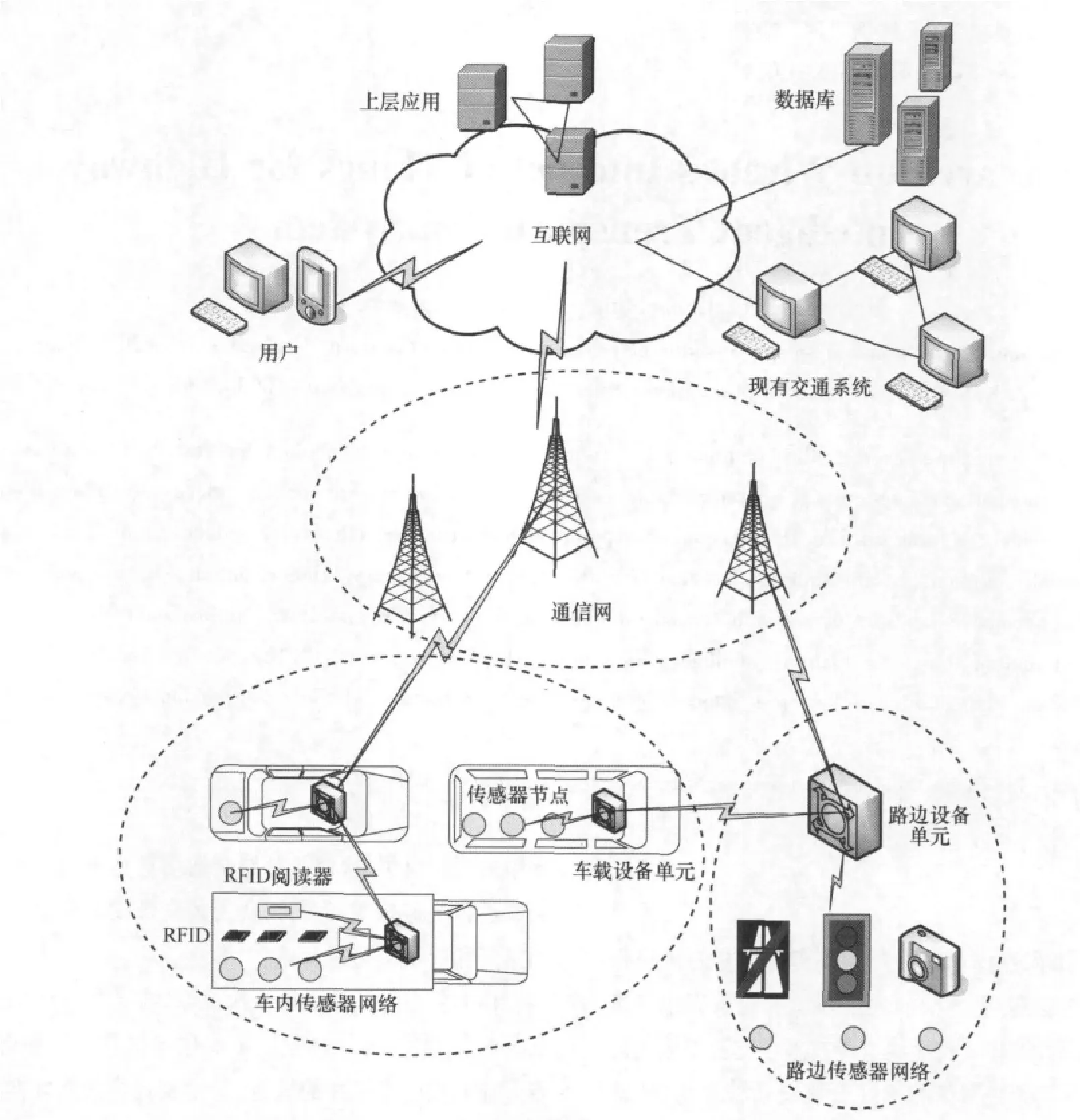

在未来的公路无线物联网中,道路与车内的传感器网络将提供丰富的交通信息,路边基础设施、车辆、终端用户将通过新型(无线)通信技术形成一张综合网络(如图1所示)。该网络在交通系统中的功能是多方面的:

图1 公路无线物联网的体系架构

·交管部门可以通过该网络及时获取与发布交通信息,有效地管理交通基础设施与路面交通;

·交通基础设施可以自动地根据路面交通状况进行智能调节;

·交通参与者可以获取更全面的交通信息、出行建议和路上服务,获得高效安全的交通服务;

·在节能环保方面,整个交通网络更高效率地运行将提高能源利用率、减少环境污染。

为实现如上所述的高效、安全、节能的交通环境,面向公路智能交通系统的无线物联网将发挥关键作用。

在图1中可见,最底层是由车内传感器和车载嵌入式设备以及路边设备中的传感器组成的不同层次和类型的无线传感器网络。经由中间层的通信网,底层传感器网络采集到的数据可以传递到上层应用服务器。在应用服务器中数据经过融合和处理成为更有效的交通信息,可以为各种重要的交通服务(如智能物流、交通事故应急处理等)所用。同样的,上层应用服务器也可以通过通信网把生成的交通指令或者其他业务指令发送到底层,以形成上下层的双向控制。这种数据传递的双向性为无线物联网在智能交通上的应用打下了牢固的基础。

本文中公路无线物联网的整体技术体系框架如图2所示,它包括感知层技术、网络层技术、应用层技术和公共技术。

·感知层的数据采集主要用于采集公路上物体的状态和数据,包括各类车辆的位置信息和行驶状态,公路上各类智能移动终端的状态,还有一些路边传感器的实时数据等。公路无线物联网的数据采集涉及传感器、RFID、无线通信、多媒体信息采集等技术。传感器网络组网和协同信息处理技术实现传感器、RFID等数据采集技术所获取数据的短距离传输、自组织组网以及多个传感器对数据的协同信息处理过程。

·网络层实现更加广泛的互联功能,能够把感知层所采集到的信息无障碍、高可靠性、高安全性地传送到公路无线物联网的应用层,同时也可以把公路无线物联网应用层的数据和指令高效、实时、安全地传送到感知层的相应设备上;需要传感器网络与移动通信技术、互联网技术相融合。随着LTE移动通信技术和互联网技术的发展和应用,能够较好地满足公路无线物联网数据传输的需要。

·应用层主要包含公路无线物联网应用以及移动通信网、互联网和其他专网。其中移动通信网、互联网和其他专网用于支撑跨应用、跨系统之间的信息协同、共享、互通的功能。公路无线物联网应用包括智能导航、智能停车、安全驾驶、智能运输等公路无线物联网应用系统。

图2 公路无线物联网技术框架

·公共技术不属于公路无线物联网技术的某个特定层面,而是与公路无线物联网技术架构的3层都有关系,它包括标识与解析、安全技术、服务质量(QoS)管理和网络管理等。

在公路无线物联网的体系架构中,本文将结合公路无线物联网在智能交通领域内的典型应用,分析公路无线物联网中应包括的对象和涉及的单位,阐述公路无线物联网中不同部件之间的连接、层级关系,解释将公路物联网与现有交通系统有机结合的方法和意义,通过以上内容论证文中所提公路无线物联网体系架构的合理性。在具体的公路无线物联网的应用中,本文将建立一套示范性的面向智能交通的公路无线物联网,研发相关硬件设备,编写相关算法与软件,测试示范应用效果。

3 公路无线物联网的关键技术

3.1 物联网应用技术研究

3.1.1 数据融合技术

具体而言,公路无线物联网应用层的目标是在公路无线物联网应用实例中有效地实现对交通事件应对的决策和对交通状况的评估。从公路无线物联网的体系架构和总体技术框架中可以看出,公路无线物联网是一个基于多传感器的系统,即在公路无线物联网中同时存在多个或者多类传感器从不同的角度来感知交通事件。这样在公路无线物联网的具体应用中为了实现有效的交通决策和评估,就需要针对多维数据进行关联或综合分析。因此为了达到公路无线物联网的应用层目标,基于公路无线物联网的数据融合技术将成为支持公路无线物联网应用的重要后台处理技术之一。

数据融合概念是针对多传感器系统而提出的。多传感器系统中的一些特性使得数据融合技术成为物联网中的关键技术,这些特性如下:

·信息表现形式多样;

·数据量非常庞大;

·数据间的相互关系非常复杂;

·数据处理的实时性、准确性和可靠性的问题非常突出。

数据融合技术通过数据配准、数据关联、目标跟踪、身份识别等技术来解决这些特有问题。

正是由于这些特性,在多传感器网络中就需要更加有效的方法把大量而复杂的数据提升到一个可以被高效使用的层次。离开了数据融合技术,多传感器网络中的数据处理将会由于低效和难以使用而成为系统的瓶颈。

在公路无线物联网中这些特性同样存在,譬如在公路无线物联网中存在大量不同表现形式的信息来源,如摄像头产生的视频数据、交通灯产生的信号数据、车载设备产生的用户数据等。对这些数据的综合分析和研究判断往往是高质量交通决策和交通状况评估的基础。另外,公路无线物联网中的传感器产生的数据量是非常巨大的,如路面上的监控摄像设备需要24 h不停地运转,这会产生大量的实时视频数据可供分析和处理。同时多种传感器所产生的数据之间的关系也是复杂的,例如车载设备产生的用户数据(如GPS位置信息、车辆速度信息等)和路边设备感知到的信息的关系将会十分复杂。最后,在公路无线物联网中对数据分析的实时性、准确性和可靠性的要求特别高。例如在交通危机管理系统中就要求交通事故能够在第一时间得到有效的处理。这就要求有效的经过融合的交通数据及时、准确、无误地传达到控制中心供相关人员或者设备进行辅助决策之用。

为了支持公路无线物联网数据融合的应用,需要研究和攻关的关键问题包括:

·数据融合节点的选择;

·数据融合时机;

·数据融合算法。

本文中数据融合算法的功能主要由以下几个部分组成。

·像素级融合:在采集到的原始数据层把错误的、异常的数据以及没有用的信息剔除掉,进行数据的净化处理。

·特征级融合:是指对来自传感器的原始信息进行特征提取,然后对提取的特征信息进行综合分析和处理;在本文中该功能所做的数据融合得到的结果是利用各种判别算法取得的各种来自不同数据源的交通状态。

·决策级融合:从具体决策问题出发,充分利用特征级融合的最终结果,直接针对具体决策目标,融合结果直接影响决策水平。在本文中该功能的目标是对按照各种数据来源判别出来的交通状态进行综合利用,融合得到路段的一致性交通状态描述。

公路无线物联网数据融合是为了配合公路无线物联网中的新型应用的。其应用的主要内容包括有效地实现对交通事件应对的决策和对交通状况的评估。这项工作是通过公路无线物联网数据管理来完成的。同时无线物联网数据管理系统还有能力整合已有的交通系统产生的数据来更好地达到其数据管理的目的。物联网数据管理主要包括对感知数据的获取、存储、查询、挖掘和操作,目的就是把物联网上数据的逻辑视图和网络的物理实现分离开来,使用户和应用程序只需关心查询的逻辑结构,而无需关心物联网的实现细节。这就要求在无线物联网数据管理系统与无线物联网之间有一个中间件来负责统筹两者之间的数据输入输出。

3.1.2 中间件技术

中间件的核心概念就是屏蔽底层差别,向上层提供一种统一的接口。当终端、网络设备、计算资源等存在差别时,就需要有中间件。在公路无线物联网中,各层次间的差别是明显的。例如在最底层布设有多种类型的交通传感器,这些传感器不仅基于的硬件不同,所采集的交通数据格式也各有不同。这些传感器的数据还需要通过通信网和互联网传递到上层应用层。如果不给予上层应用服务器(如数据融合服务器)一个统一的接口来获取/发送数据,应用服务器的实现将会十分复杂且无法具有很强的扩展性和通用性。因此构建一个关联无线物联网数据管理系统和无线物联网本身的中间件也是本文的重要目标之一。

目前没有一个通用的中间件技术能够给出通用的中间件接口。中间件在各个领域根据不同的需求有其各自的实现。图3是本文提出的公路无线物联网中间件的架构和中间件与公路无线物联网中各模块的相互关系。

公路无线物联网中间件主要有5大主要功能。

·提供统一接口连接应用服务器 (如数据融合服务器)和交通传感器,实现数据的双向流动。

·提供统一接口连接现有交通系统和公路无线物联网,为后台数据融合提供强大的数据支持和补充。

·为终端用户提供访问交通服务的接口,把融合后的交通数据顺畅地提供给终端用户使用。

·为终端用户提供基础能力接口。

·提供面向对象的开发工具和开发平台,让开发者能够开发基于公路无线物联网的各类服务。

3.1.3 终端嵌入式软件

这些公路无线物联网的应用还需要终端嵌入式软件的支持。根据前文提出的公路无线物联网体系架构,其中主要有两种终端嵌入式设备单元,一种为路边设备单元,另一种为车载设备单元。

路边设备的功能主要是:

·关联该设备中的无线传感器网络和公路无线物联网的上层应用;

图3 公路无线物联网中间件

·跟车载设备进行无线通信。

车载设备的主要功能是:

·连接车载设备中的无线传感器与公路无线物联网的上层应用;

·与其他车载设备以及路边设备进行通信,为了实现路边设备和车载设备中的功能,在两者中需要研制相关的终端嵌入式软件。

因此终端嵌入式软件的功能如下。

·利用短程无线通信技术,其中包括IEEE 802.11以及IEEE 802.15.4协议、超宽带技术、IPv6技术,实现车载设备与车载设备以及车载设备与路边设备之间的通信。

·利用网关技术完成无线传感器网络和上层网络的互联,以实现传感器网络和上层应用的互联。同时终端嵌入式软件还需要支持传输外线哑资源采集巡检、任务派发和提醒、故障信息排查协助,软件要求人机界面交互友好,功能设计贴合操作人员的日常操作。软件还应支持后期对业务需求的灵活扩展,支持灵活升级更新。

传感器网络中包括了各种各样的传感器终端、智能车载终端和路边设备单元,组成了一个公路交通互联网络,收集和发布各种交通信息。因此,传感器网络是一张庞大的交通网络,它具有数据量大、数据传输及时等特点。为了满足公路无线物联网高速、大数据量的通信需求,将使用先进的LTE移动通信网作为传感器网络和IPv6互联网的接入网。

3.2 公路物联网的无线移动通信关键技术

3.2.1 LTE技术

LTE是国际3G标准的后续演进技术,是一种专门为移动高宽带应用而设计的无线通信标准。国家正在全力推动LTE的创新研发、产业化和国际化发展。LTE作为通信产业变革期的重要机遇,主要包含3大特点。

·TD-LTE由我国主导,包含大量我国的专利,同时得到了广泛的国际支持,成为了国际标准。

·上网速度快,能够达到TD-SCDMA技术的几十倍,使无处不在的高速上网成为可能。

·产业发展速度快,与其他国际移动宽带技术基本实现了同步发展,代表着当今世界移动通信产业的最先进水平。

LTE系统作为4G技术,以提高数据速率和频谱利用率为中心目标,以OFDM为核心技术,采用扁平网络结构,在20 MHz信道宽度下,使下行峰值速率提高到100 Mbit/s。在各种移动通信技术中,在覆盖广度和峰值速率等业务性能方面取得了较好的折衷。其中,LTE FDD作为全球主流技术,已经进入快速发展期;而以我国为主的TD-LTE促进了产业融合,提出了通信产业“2G跟随、3G突破、LTE引领”的跨越式发展战略,得到了国际产业的广泛支持。

3.2.2 近距离无线通信技术

近距离无线通信主要是指传输距离为100 m以内的无线通信,包括超宽带(ultra wide band,UWB)、近场通信(near field communication,NFC)技术、超声波、红外数据协议 (infrared data association,IRDA)技术、ZigBee、蓝牙(bluetooth)、射频识别(RFID)、Wi-Fi技术、IEEE 802.11p 等,具有低成本、低功耗、小型化等共同特点,是无线个域网(wireless personal area network,WPAN)的主流技术。由于近距离无线通信面向庞大的个人终端用户,随着网络向个人终端延伸,家庭、汽车、消费电子等网络化是必然趋势,因而近距离无线通信具有巨大的市场需求,被列入我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020年)》16个重大科技专项之一。

IEEE 802.11p(wirelessaccessin the vehicularenvironment,WAVE)是一个由IEEE 802.11标准扩充的通信协议,主要用于车载电子无线通信,工作于5.9 GHz的频段,并拥有1 000英尺的传输距离和6 Mbit/s的数据速率。它本质上是IEEE 802.11的扩充延伸,符合智能交通系统(intelligent transportation system,ITS)的相关应用。应用层面包括高速车辆之间以及车辆与ITS路边基础设施 (5.85~5.925 GHz频段)之间的数据交换。IEEE 802.11p将被用在车载通信(或称专用短距离通信(dedicated shortrange communications,DSRC))系统中,这是美国交通部 (U.S.Department of Transportation)基于欧洲针对车辆的通信网络,特别是电子道路收费系统、车辆安全服务与车上的商业交易系统等应用而规划的中长距离无线通信CALM (continuousairinterfaceslong and medium range)系统的计划。IEEE 802.11p对传统的无线短距离网络技术加以扩展,可以实现对汽车非常有用的功能,包括更先进的切换机制、移动操作、增强安全、识别、对等网络认证。最重要的是,在分配给汽车的5.9 GHz频率上进行通信,将充当DSRC。从技术上来看,IEEE 802.11p对IEEE 802.11进行了多项针对汽车这样的特殊环境的改进,如更先进的热点切换、更好地支持移动环境、增强了安全性、加强了身份认证等。目前的车载通信市场很大部分上由手机通信所主导,但客观上说,蜂窝通信覆盖成本比较高昂,提供的带宽也比较有限。而使用IEEE 802.11p有望降低部署成本,提高带宽,实现实时收集交通信息等。

3.3 系统实施框架

基于我国公路信息化的新需求以及应对这些需求的场景,笔者提出的公路无线物联网的体系架构及实施方案如图4所示。

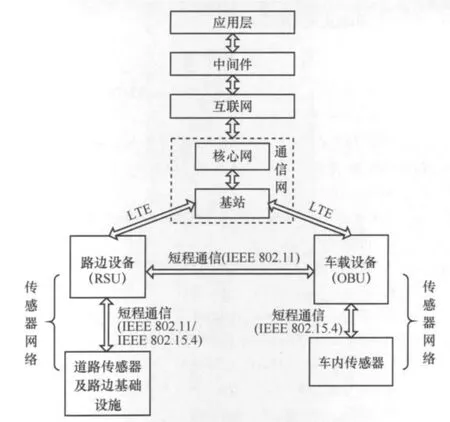

在方案中,感知层由两种类型的设备组成,它们分别是车载设备和路边设备。这两种设备以及存在于这两种设备中的传感器组成了无线传感器网络。在传感器网络中使用基于IEEE 802.11和IEEE 802.15.4等协议的无线短程通信技术来完成车内设备间以及车载设备和路边设备间的通信。路边设备和车载设备可以通过LTE技术接入通信网,然后通过互联网和中间件技术和上层的应用服务器相连接。

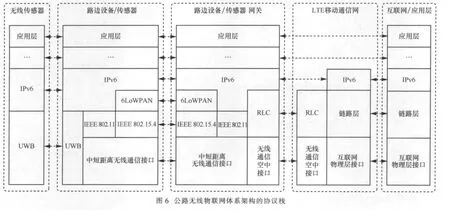

在本文中,公路无线物联网体系架构的技术拓扑以及通信技术的协议栈分别如图5和图6所示。

图4 公路无线物联网的体系架构及实施方案

无线传感器网络由许多个功能相同或不同的无线传感器节点和无线传感器网关组成。每个传感器节点由数据采集模块、数据处理和控制模块、通信模块以及供电模块等组成。节点在网络中可以充当数据采集者、数据中转站或者簇头节点的角色;网关在网络中充当连接异构网络的桥梁或是翻译器角色。节点作为数据采集者,数据采集模块收集周围环境的数据,通过通信路由协议直接或间接将数据传输给远方基站或路边设备单元;作为数据中转站,节点除了完成采集任务外,还要接收邻居节点的数据,将其转发给距离基站更近的邻居节点或者直接转发到基站或路边设备单元;作为簇头节点,节点负责收集该类内所有节点采集的数据,经数据融合后,发送到基站或路边设备单元。与传统Ad Hoc网络相比,无线传感器网络具有一些明显的特征:

·网络节点密度高,传感器节点数量众多,单位面积所拥有的网络节点数远大于传统的Ad Hoc网络;

·网络拓扑变化频繁;

·网络应具备容错能力。

通过路边设备单元的无线传感器网关把无线传感器网络和LTE移动通信网有机、无缝地结合起来。LTE是专门为移动高宽带应用而设计的无线通信标准,而且LTE基于全IP架构的技术特点也使得与IPv6互联网互联更加顺畅。

公路信息化的新需求以及应对这些需求的场景纷繁复杂,不仅需要在物理实施上利用各种先进技术满足这些需求,也需要在逻辑层面上对这些需求有一个整体的把握。因此笔者在逻辑上提出了应对这些需求的总体数据流框架,在这个数据流框架的指导下,公路无线物联网中的物理设备和关键技术可以被放置在相应的数据流环节中,让其各司其职,使得设备和关键技术能够相互关联和配合,保证了系统在满足信息化需求方面的完整性和严密性。

4 结束语

本文研究了公路智能交通的无线移动通信技术需求和新型的应用场景。通过本文的研究,完成了面向公路路网信息化的无线移动通信新应用相关框架设计,解决了以下问题:

·构建了基于IPv6、LTE、短程宽带无线通信技术和无线传感器网络技术的公路无线物联网的框架体系;

·研究了公路无线物联网中的LTE和短程宽带无线技术的特点和对应的组网技术;

·提出了基于中间件技术和数据融合技术的业务数据流分析、融合和挖掘以及公路无线物联网智能终端的嵌入式集成技术。

1 诸瑾文,王艺.从电信运营商角度看物联网的总体架构和发展.电信科学,2010(4)

2 赵钧.构建基于云计算的物联网运营平台.电信科学,2010(6)

3 郝锋钢.物联网发展对通信网络的影响.中国有线电视,2012(1)

4 陆化普,史其信.智能交通系统研究发展动向与启示.科技导报,1996(10)

5 史其信.中国道路交通的现状与ITS研究展望.第一届亚太地区ITS会议,东京,1996

6 Shi Q X.The present situation of road transportation and expectation of ITS researches in China.Proceedings of the 3rd World Congress on ITS,Orlando,1996

7 史其信,陆化普.中国的ITS的研究现状与发展趋势.第二届亚太地区ITS会议,澳大利亚,1997

8 史其信,陆化普.智能交通系统的关键技术及研究发展策略.中国土木工程学会第八届年会论文集.北京:清华大学出版社,1998

9 Shi Q X,Lu H P.The conceivability of the ITS development strategy in China.Proceedings of the 5th World Congress on ITS,Seoul,1998