高校教师信息行为研究*——以广西科技大学为例

2013-09-27罗小芬

罗小芬

(广西科技大学图书馆,广西 柳州 545006)

罗小芬 女,1978年生,馆员。研究方向:信息服务。

1 引言

信息查询行为(information seeking behavior)在学术界的含义界定各不相同,Wilson是这方面富有成就的研究者,他将信息查询行为定义为:用户进行的有目的的查询信息的活动,这种活动是为了满足一定的目标需求的结果[1]。在情报学领域的信息查询行为,一般是指信息用户为了满足自身信息需求,对信息源和信息查询方式、渠道、手段等做出评价、选择、查找、筛选和综合分析等行为的过程。

广西科技大学是一所以理、工为主,文、医、经、管等多学科协调发展的综合性大学。笔者主要采用问卷调查法,辅以访谈法,以广西科技大学各学院为单位,对大部分教师信息查询和利用行为进行实证研究,内容涉及信息查询目的、信息查询途径、数据库资源利用、信息检索手段4个方面。采用发放纸质问卷的形式开展问卷调查,发放问卷600份,有效问卷518份,回收率为86.3%,符合预期。采用Excel统计软件对有效问卷进行数据分析,通过定量与定性相结合的方法对本校教师的信息查询和利用行为进行研究,为更好地帮助教师在教学和科研中提供个性化信息服务,帮助教师提高信息获取和利用能力;为高校图书馆加强信息资源建设和提升信息资源效用提供决策参考。

2 调查结果统计和分析

2.1 教师利用信息资源目的分析

图1 教师利用信息目的分析

用户的信息查询是指为了满足用户某方面目标的需要而产生的有目的、有意识的信息行为。科研人员可获取的信息数量成倍增长,但是科研人员的本质需求不是获取大量的信息,而是获取能够解决问题的知识信息。在基于知识信息组织和服务的图书情报发展中,必须强调服务的知识性等特征[2]。意识决定行为,教师的信息需求意识或目的决定其信息行为。因此,要了解教师的信息行为,首先要了解其信息需求的动机或目的。从图1我们可以看到,教师利用信息资源的主要目的是支持研究课题和教学需要。这说明教师的信息查询行为大都是围绕项目和教学而进行的。教师获取信息的目的是有效地利用信息,使其面临的问题最终得到解决。调查发现,教师往往为了完成特定研究项目或教学任务而查询相关信息资源,这是教师查询信息的目的所在。信息内容带有明显的专业性,所涉及的信息范围具有指向性。

在科研和教学的各个环节中,教师的信息查询途径、数据库资源的易用性和检索手段的可靠性等方面因素均会影响以项目为中心的信息查询与选择。

2.2 教师信息查询渠道与途径分析

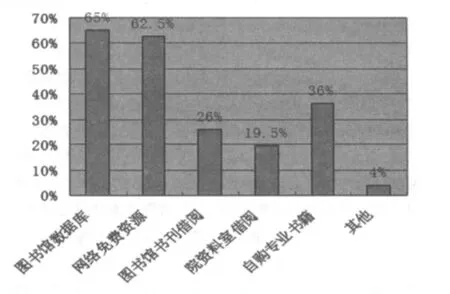

图2 教师信息查询渠道

随着网络和数字资源的发展,信息资源的类型呈现多样化,教师获取信息的渠道也变得多样化。从图2我们可以看到,教师获取信息的主要途径和渠道是图书馆数据库和网络免费资源,分别占65%和62.5%。另外有36%的教师自行购买专业书籍;还有19.5%的教师从学院资料室借阅书刊;只有26%的教师定期到图书馆查找文献。

以上数据表明:①超过60%的教师通过图书馆数据库和免费网络资源查询信息,说明图书馆资源在教师信息查询中有着举足轻重的作用,图书馆提供的数据库凭借其专业性和准确性,深受教师的欢迎。网络资源信息量大、内容丰富、检索方便,也深受教师的青睐。②数字资源已成为当今占主导地位的一类信息资源,但纸质资源也有其不可替代的作用。数字资源虽具有信息量大、时效性强、检索方便等优点,更受教师的欢迎,但目前仍无法取代纸本资源。通过访谈了解到:人文社科领域的教师更偏好于纸本资源,即更重视一次文献,他们认为电子资源的功能在于发现资源,主要是协助他们进一步找到相关的纸本资源,而无法取代原件。自然科学领域的教师更偏好于电子资源,他们认同网络资源的方便性,但也强调其仍有很多错误,因此尚无法取代传统的印刷型资源[3]。③教师的到馆率低。调查发现,只有26%的教师定期到图书馆查找文献。由于电子资源的查找具有方便、快捷等优势,大部分教师利用网络在家里或办公室查找资料,而不必到图书馆查找,因此到图书馆查找资料的教师越来越少。

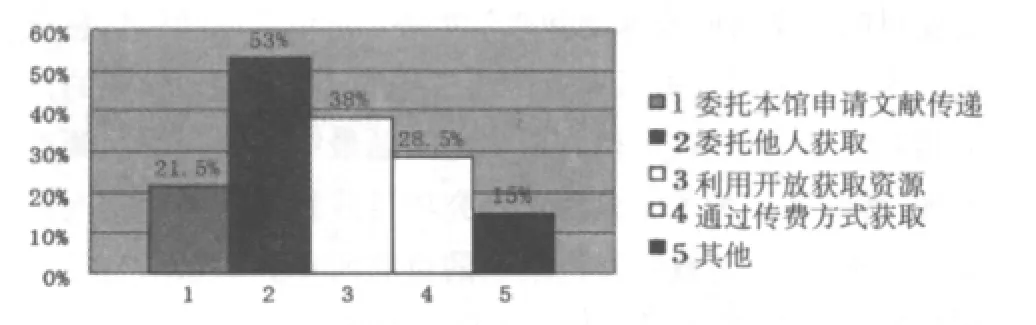

图3 无馆藏时教师文献获取途径

当前由于网络的发展,信息呈爆炸式增长,人们对信息的需求也日益增加。作为高校信息中心的图书馆,不可能满足教师对各类信息的需求。当本馆资源不能满足教师信息需求时,由图3可知,53%的教师委托他人获取文献;38%的教师利用开放获取资源;28.5%教师通过付费方式获取文献;而仅有21.5%的教师是委托本校图书馆申请文献传递。

以上数据表明:当本馆资源无法满足需求时,教师获取文献的主要渠道是通过个人人脉寻求信息,多数受访者表示会通过朋友、同行、学生等获取信息,有时他们向其询问相关问题。只有21.5%的教师委托本校图书馆申请文献传递。本校对教师的文献传递费是全额补贴的,即教师不用自己出钱。遵循最小努力和可近性原则,当本馆资源无法满足其需求时,首先是通过网络免费资源查找,如果查找不到,理应是委托本校图书馆申请文献传递,但事与愿违,超过50%的教师委托他人获取,还有一小部分教师通过付费方式获取。这也反映了大部分教师的信息获取与利用能力较低,同时也反映了图书馆的信息服务还存在许多不足。

2.3 教师数据库资源查询分析

针对教师查询信息的数据库资源类型,我们分别对中外文数据库资源利用情况进行了调研和分析。

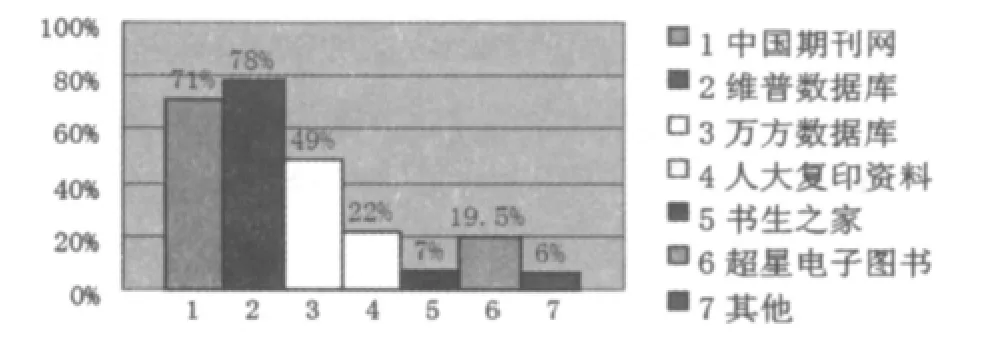

中文数据库资源调查数据显示:使用重庆维普数据库的教师比例最大,为78%;其次为中国期刊网,有71%的用户使用其获取中文资源;再次为万方数据库。三大数据库是教师获取学术信息最常用的中文资源。超星电子图书作为获取电子图书内容的主要途径,教师的使用率也较高;使用书生之家数字图书的教师较少,仅为7%,见图4。

图4 教师查询中文数据库资源分布

外文数据库资源是高校教师获取学术信息的一条非常重要的途径,由图5可知,40%的教师使用Springer和Elsevier获取外文学术资源;使用Swetswise期刊平台的教师仅为19%;使用IEEE的老师仅为10%。外文学位论文数据库的使用率较低,仅有15%的教师使用PQDT。这些数据库的使用反映了教师对所获取信息的高水平的要求,同时也反映了教师的求新信息选择行为,但从总体上看,外文数据库的使用率并不高。

图5 教师查询外文数据库资源分布

以上数据表明,中文期刊数据库是教师最常用的数据库;电子图书数据库使用率较低。外文期刊数据库是教师常用的外文数据库,但总体来说,外文数据库的使用率不高。在高质量的国外相关研究成果基础上,只有获取最新最快的信息才能保证项目研究的高起点,从而有利于项目研究的开展。本校教师较低的外文数据库的使用率,说明教师求新意识不强。

2.4 教师信息检索手段分析

要提高信息检索的效率和质量,提高信息的查准率和查全率,就必须要掌握信息检索技巧。了解教师的信息检索能力,可以帮助我们有针对性地开展信息服务。因此,笔者对关于“在网上查询的信息多而杂乱时,教师所采用的检索手段”进行调查,调查显示,近60%的教师会使用一些技巧,提高检索精确度,这令我们很欣慰,说明有大部分教师懂得运用检索技巧。但是还有20.5%的教师花很多时间逐个筛选;10%的教师不会使用技巧,只看结果的前两页,见图6。

图6 教师信息检索手段分析

以上数据表明:①多数教师没有接受过信息管理专业知识的学习和培训,完全靠自己摸索,信息能力欠缺,因而对于信息资源的利用,大多数习惯于被动模式,只是在教学急需或课题研究时才去查询信息;查询过程中,求快求易现象普遍,对查询途径与技巧缺乏总结;提高查询技巧的意识比较淡薄。②信息过剩是目前网络时代普遍存在的一个现象,随着网络信息类型的增多、数量的庞大,大量有价值的信息与冗余的信息同时存在,使得用户不得不花费大量时间和精力去阅读,还要对此进行艰苦的分析、过滤、去伪存真,这无疑增加了信息查询的难度,降低了信息查询的效率和准确性,同时需要教师具备更高的查询技巧和判断能力。图书馆也面临着对信息资源进行整合,为用户提供高质量、个性化信息服务的重任。

3 改善对策

通过对本校教师信息查询与利用行为的调查分析得出:教师信息查询行为多是围绕教学和科研进行的;信息寻求渠道主要是图书馆、网络、个人人脉、自购资料;期刊论文数据库是教师最常用的数据类型,且中文期刊数据为最大宗;教师的信息意识不够强烈,信息获取能力低,到馆率低。根据本校教师的信息行为所表现出来的特点,从信息获取能力、信息资源建设、信息服务水平等方面提出几点建议。

3.1 加强教师检索技能培训,帮助提高信息获取能力

随着互联网的普及,数字资源海量增长,掌握快速准确获取有价值信息的检索技巧,是当代科技人员必须具备的重要能力之一。信息意识是信息行为的先导,人的信息意识水平决定其获取和利用信息的程度。因此,要提高教师的信息获取能力,首先要提高其信息意识,应加强与教师的交流与互动,引导教师自觉利用图书馆资源,激发他们分析与创新信息的欲求,培养其对信息的敏锐感,逐步提高其信息能力[4]。授人以鱼,不如授人以渔。因此,有必要加强对教师检索技能的培训,帮助其提高检索、获取、利用数据库和网络信息的能力。另外,开设信息检索课是快速提高教师检索技能的最有效的途径,我国很多高校都开设了信息检索课,但对象大都是在校学生,而面对教师的信息检索课教学有待进一步完善。教师检索能力的培养是一项长期而繁重的工作,需要坚持不懈地探索和逐步提高。

3.2 构建良好的信息资源环境,谋求资源优化配置与整合

教师良好的信息素养需要良好的信息环境作基础,丰富的馆藏资源是图书馆构建良好信息环境的保障。学校要加大投资力度,增加馆藏资源的数量和质量。对此,图书馆要根据学校办学特色和规模,围绕教学和科研需求,充分利用教师的学科优势,鼓励教师参与馆藏文献资源建设,不断优化馆藏资源结构,使其更加趋于合理。

图书馆还应加大电子信息资源的建设,尤其要加强网络资源导航功能,按易理解、易使用的原则对信息资源作进一步科学的规划和分类,最大限度地提高信息服务质量。了解、跟踪科研动态,建立学科专业导航库,以用户需求为导向进行信息资源建设[5]。同时还要根据教师的信息需求及信息查询行为的规律、个性偏好、获取渠道趋向等在新环境下的变化,不断加强和优化信息资源建设,科学合理配置传统文献资源与电子文献信息资源的比例,通过资源共享来提高文献信息保障能力。

3.3 强化个性化信息服务意识,培养高素质的信息服务人才

图书馆应该更新观念,从传统的服务模式中走出来,从以馆藏信息为中心转向以用户为中心的服务模式,树立个性化信息服务理念。根据不同教师的不同信息查询习惯、兴趣、爱好及特定任务,提供有针对性的信息服务。应嵌入教学和科研一线,进行定题服务和跟踪服务,尤其是对重点课题应进行全程跟踪服务,根据课题立项、开题、结题不同阶段的特点和需求,有针对性地跟踪服务。

图书馆的服务人才队伍是做好教师信息服务的重要软件因素。因此,图书馆要加强服务人才队伍建设,更好地提供深层次、个性化的信息服务。在服务人才队伍建设方面,应该对馆员进行有层次性和针对性的岗位培训,将短期培训、学术交流和学历教育有机结合,逐步建立起一支创造型、复合型的人才队伍。

4 结语

只有掌握了教师的信息查询和利用行为特点,才能更好地提供深层次、个性化的信息服务,进而不断满足教师在教学和科研上对高层次信息的需求,充分体现高校图书馆信息服务的职能。

[1] Wilson T D.Human information behavior[J].Information Science,2000(2):49-55.

[2]胡昌平.基于知识信息组织与服务的信息管理技术推进战略[J].中国图书馆学报,2005(4):15-18,37.

[3] 邱子恒.中文系教师信息行为之研究:以辅仁大学为例[J].中国图书馆学报,2011(2):61-74.

[4] 武燕.基于知识管理的高校教师信息能力培养研究[D].兰州:西北师范大学,2006.

[5] 郭韫丽,孔令保,程新.高校教师信息需求和信息行为相关性研究——以江西农业大学为例[J].情报理论与实践,2012(4):89-93.