四川省城乡基本公共服务进一步均等化研究

2013-09-26刁述军教授四川农业大学经济管理学院成都611130

■ 刁述军 吴 平 教授(四川农业大学经济管理学院 成都 611130)

问题的提出

在城乡二元社会分治的大背景下,我国的公共服务体制也一直是城乡二元化的,公共财政资源配置带有明显的效率偏好、工业偏好和城市偏好,城市的公共服务基本由公共财政供给,而农村公共服务的供给主要是靠农民自己。农村教育、医疗卫生、社会保障和公共基础设施等公共服务供给不均等化,最终带来的是城乡居民所享受公共服务的巨大差异。中共十六届六中全会第一次提出了“基本公共服务均等化”的执政新理念,要求“逐步形成惠及全民的基本公共服务体系”。实现城乡基本公共服务均等化是贯彻落实科学发展观的重要措施,是构建社会主义和谐社会的关键所在,是切实解决“三农”问题的重要途径,是我国工业化进入中期阶段的必然趋势,也是我国目前和未来财政改革的一个重要取向。以城乡基本公共服务均等化为重点加快城乡经济一体化进程,将农村巨大的潜在消费能力逐步转变为现实的消费能力,实现内需持续稳定的增长,已经成为我国“十二五”期间经济发展的基本战略。

四川省城乡公共服务整体水平较低,城乡发展差距呈现日益扩大的趋势,各个公共服务项目发展水平差距较大,尤其在生态环境、科技、社保和就业等方面差异巨大,与四川省社会经济发展对公共服务的要求不协调。从2006年起,四川省政府在城乡基本公共服务均等化方面取得了一定的成绩,呈现出总体向好的趋势,公共卫生、公共文化、社保和就业服务水平高于全国平均水平,并跃居西部领先地位。但是,四川省农村公共服务发展情况相比东部地区还有较大差距,而且四川省城乡基本公共服务的结构存在严重失衡,城乡社会在基础教育和社保就业方面的差距尤为显著。本文在研究四川省城乡基本公共服务均等化现状的基础上,分析四川省城乡基本公共服务均等化建设存在的制约因素,提出四川省城乡基本公共服务进一步均等化的对策建议。

城乡基本公共服务均等化与进一步均等化概念界定

(一)城乡基本公共服务均等化与进一步均等化的内涵

城乡基本公共服务均等化是指各级政府逐步实现城乡全体公民享有基础设施、基本教育、医疗卫生、社会保障、就业服务等基本公共服务的机会均等、标准均等和结果均等。城乡基本公共服务均等化是工业反哺农业的重要方面,是为了补偿我国农民长期以无偿提供农业剩余的方式对国民经济发展所做出的巨大贡献,从本质上体现的是公平(陈永正,2010)。城乡基本公共服务是政府提供的最基本服务,只满足人们起码的生存、生活和发展必不可少的物质和精神条件, 而不包括高层次的公共服务。城乡基本公共服务的内容和标准要由社会经济发展的阶段所决定,随着社会经济的发展和人民生活水平的变化而变化(赵云旗等,2010)。可见,城乡基本公共服务进一步均等化是指在新形势、新背景下由各级政府带头,多主体共同参与,进一步推进城乡全体公民享有基础设施、基本教育、医疗卫生、社会保障、就业服务等基本公共服务的机会均等、标准均等和结果均等。

(二)城乡基本公共服务均等化与进一步均等化的外延

城乡基本公共服务均等化的外延主要指城乡基本公共服务均等化涉及的范围和城乡基本公共服务包括的内容。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中,列出的基本公共服务包括公共基础设施、教育、文化、卫生、社会保障等方面。依此为基础,理论界也进行了研究和探索,提出的基本公共服务的范围比十六届六中全会列出的范围有所扩大,新增加了就业、医疗、住房、治安、环境保护5个方面内容。在综合国内外学者研究观点的基础上,笔者认为,城乡基本公共服务均等化的范围应该包括城乡社会保障均等化、城乡就业均等化、城乡义务教育均等化、城乡公共卫生均等化、城乡基本医疗均等化、城乡供电设施均等化、城乡饮水设施均等化、城乡道路设施均等化、城乡生产安全服务均等化、城乡消费安全服务均等化、城乡社会安全服务均等化。城乡基本公共服务进一步均等化的外延也是这些范围和内容,只是在具体范围上有所扩大和在具体均等化水平上有所提高。

(三)城乡基本公共服务均等化与进一步均等化的特征

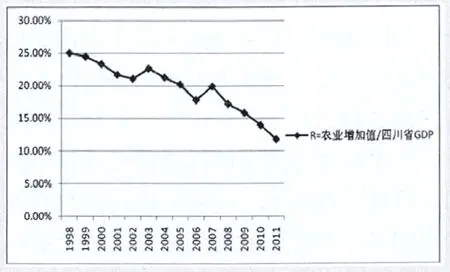

图1 农业增加值占四川省GDP的比重

表1 农村基本公共服务均等化发展情况

表2 四川省城乡基本公共服务均等化指数

从城乡基本公共服务均等化与进一步均等化的内涵和外延,可以看出:均等化和进一步均等化的城乡公共服务是满足居民生产生活需要的最基本的服务;均等化和进一步均等化的城乡公共服务具有明显的阶段性和变动性;同时,城乡公共服务均等化和进一步均等化还具有显著的公平性和公正性。

四川省城乡基本公共服务均等化现状

(一)农业增加值占全省经济生产总值的比重

四川省农业增加值占全省经济生产总值的比重呈逐年下降趋势,从1998年的25.01%下降到2006年的17.79%,然后又从2007年的19.91%下降到2011年的11.75% 。农业增加值占全省经济生产总值比重的前一个下降阶段可以解释为是城乡基本公共服务不均等化提供造成的,但后一阶段的下降说明农业产业并未在四川省公共财政支出方面因城乡基本公共服务均等化政策而得到公平的待遇(见图1)。

(二)“三农”财政总支出占财政支出总额的比重

“九五”期间,四川省财政总支出1668亿元,其中在“三农”方面的财政总支出为479.3亿元,“三农”方面的财政总支出所占的比例仅为28.74%;“十五”期间,在“三农”方面的财政支出增加到1246.2亿元,占到四川省财政总支出的31.12%;“十一五”期间,四川省财政总支出增加到13255.6亿元,“三农”方面的财政总支出所占的比例上升到47.54%。从整体上来看,支农财政总支出的比重是在逐年增加的。但是,相对于“三农”问题的重要性和迫切性,目前支农财政总支出的比重还不够。

(三) 四川省城乡基本公共服务现状

1.城乡医疗卫生方面。“十一五”期间城镇医疗参保人数达到2065.9万,2011年新型农村合作医疗参与率97.9%,558万余人次城乡贫困群众得到医疗救助,所有政府办基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度并实现零差率销售;基层医疗卫生体系加快建设,基本公共卫生服务均等化加快推进,公立医院改革稳步推进。加强基本药物管理和药械市场监管,强力推进食品添加剂专项整治行动,维持食品药品安全形势总体稳定并促进其向好发展。

2.城乡就业服务方面。“十一五”期间累计新增城镇就业339.9万人、下岗失业人员再就业164.6万人,2011年城镇新增就业76.1万人。“十一五”期间农村劳动力的劳务收入从2005年的722亿元增加到1757.9亿元,2011年农村劳动力技能提升培训57.4万人,转移输出农村劳动力2300.5万人。

3.城乡社会保障方面。“十一五”期间城镇养老、医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到1301.4万、2065.9万、464.7万、583.8万和484.2万;“新农保”试点县增至67个,参保人数达649.3万,2011年城镇居民养老保险和“新农保”试点覆盖面分别达69.1%、70.2%,农村“低保”老人全部纳入“新农保”。“十一五”期间城镇和农村“低保”月人均补助水平分别达到154元、58元,符合条件的五保供养对象全部纳入供养范围,2011年城乡“低保”标准平均值分别达到251元/月和1329元/年。

4.城乡基础设施方面。2010年解决了1609万人饮水安全问题,2011年解决了279万农村人口饮水安全问题。2010年新建农村户用沼气池263万口,2011年新建农村沼气池27.7万口。2010年城市生活污水处理率、生活垃圾无害化处理率分别达到73%、85%,是“十五”时期的3.8倍。2011年新增4361个自然村通电话、3053个行政村通宽带,基本解决农村断头公路等突出问题,新建机耕便民道2.9万公里,农村电网升级改造工程全面实施,1.74万个农家书屋基本建成,广播、电视综合人口覆盖率分别达到96.6%、97.7%。 “十一五”期间实施百姓安居工程,改善城镇低收入家庭住房条件72万户,改造城镇棚户区及危旧房44万余户、农村危房11万余户,实现6.8万户牧民定居;2011年改造农村D级危房21.6万户,改造棚户区居民住房15万户,保障性住房开工24.2万套、建成10.1万套。

5.城乡基本教育方面。“十一五”期间四川省实施职教攻坚和“9+3”免费教育计划,中职在校生140万人,普高和中职在校生比例达到51:49,普通高等教育毛入学率从2005年的21%提高到25%。

(四)四川省城乡基本公共服务均等化程度分析

从横向上来看,占四川省农村公共服务60.67%的农村基本公共服务总体水平0.3868高于全国均值0.2816,同时甚至超过了东部地区的均值0.3265。从基本公共服务的内部结构来看,四川省的基础设施建设水平0.3222高于西部均值0.2791,但是低于全国均值0.3564和东部均值0.4776;四川省的基本教育水平0.3280高于全国均值0.3270和西部均值0.2386,但是低于东部均值0.3761;四川省的社保就业水平0.1796高于全国均值0.1487和西部均值0.1055,但是低于东部均值0.2753;四川省的医疗卫生水平0.7173显著高于全国均值0.2944、西部均值04293和东部均值0.1770。由此可见,四川省农村基本公共服务存在严重的结构失衡(沙治慧、冯国静,2011)(见表1)。

从纵向上来看,无论是综合指数还是各项目指数都逐年加大,这说明四川省城乡基本公共服务差距总体上呈现逐年扩大趋势。同时,四川省城乡基本公共服务内部结构差异较大,最小的变异系数为0.3417,最大的变异系数达到1.7013,这说明四川省城乡基本公共服务提供严重不均,尤其是基本教育和社保就业建设方面的差距较大(见表2)。

四川省城乡基本公共服务进一步均等化的影响因素

影响四川省城乡基本公共服务进一步均等化的原因主要包括“城乡二元社会分治”的历史文化、人文地理环境、财政体制、基层民主建设、公共产品供给主体等多重因素。

(一)城乡二元社会结构的制约

四川省从2006年实行城乡基本公共服务均等化政策以来,城乡居民在政治身份上都转变为居民,在身份形式上实现了均等化,城乡基本公共服务的面貌焕然一新。但是,四川省各级政府长期受“城乡二元社会分治”文化的影响,目前仍然采用城乡有别的公共服务的提供模式,占四川省农村公共服务60.67%的农村基本公共服务提供严重失衡。

(二)人文地理环境的客观制约

四川省地域广大而居住分散,有川西高原和四川盆地两种地质特征,公共服务的提供成本相对较高。四川气候区域表现差异显著,气象灾害种类多,发生频率高、范围大,主要是干旱、暴雨、洪涝和低温等自然灾害也经常发生,这就要求政府投入更多的基础设施以保证农民的正常生产生活。四川居住着汉族、藏族、羌族、彝族、回族等民族,他们有着不同的风俗习惯,少数民族地区投资成本高,容易成为基本公共服务的盲区。

(三)财政体制的制约

各级政府的公共责任划分不清,事权与财权不匹配,供给主体错位(刘尚希,2007)。目前,我国各级政府之间的职责划分不够规范,出现了“事权层层下放、财权和财力层层上收”的现象,义务教育、公共卫生、社会保障和福利救济等公共支出大都由县乡基层财政负担。但从财权和财力来看,基层政府没有税收立法权和举债权,也没有独立的主体税种,收入主要依靠共享税,其掌控的收入极其有限。还有,现行转移支付制度不科学,财政监督机制不够完善等都制约着四川省政府基本公共服务进一步均等化供给。

(四)农村的基层民主建设薄弱且农民参与不够

作为城乡基本公共服务均等化的利益相关者,由于农村长期闭塞的文化,使得农民接受“现代民主”文化的洗礼不足,农民缺乏民主参与意识,农村基层民主建设薄弱。加之,基于现行的农村居民基层自治制度,农民民主参与公共财政的途径受阻,广大农民难以顺利表达他们对基本公共产品的需求。一方面,农民急需的基本公共服务如教育、医疗、保障等严重不足;另一方面,一些地方政府在提供公共产品时热衷于投资见效快、周期短的公共项目,忽略了农民的需求偏好,造成农村公共产品无效供给过剩。

(五)单一的政府供给主体缺乏效率和可持续性

在公共产品供给的操作和实施层面上,政府的效率低下有以下原因:首先是由于政府不同部门之间职能定位不清,其次是科层管理体制很难摆脱旧的官僚主义的弊端,最后是政府行为受到各种社会势力的牵制。还有,政府的财政收入有限,单一的政府供给主体不利于基本公共服务的进一步均等化。因此,公共产品供给并不都需要由政府来承担。在政府功能和市场功能的空白区域,由其他的组织和个人来承担会产生更大的效率(史玲,2005)。

四川省城乡基本公共服务进一步均等化的对策

四川省城乡基本公共服务均等化与进一步均等化的实现,需要充分结合四川省的实际情况,依据城市和农村在经济发展、社会环境、风俗习惯、居民意愿等对基本公共服务供给提出的不同要求,培育农村基本公共服务市场供给主体,分步骤、分层次、分阶段地通过政府和市场逐步推进城乡基本公共服务均等化与进一步均等化。

(一)进一步破除城乡二元社会结构

四川省各级政府要进一步从“城乡二元社会分治”的思想中解放出来,从户籍制度改革、基本医疗保险制度改革、社会救济保障制度改革、基础教育模式创新、公共服务财政制度改革等方面统筹,进一步完善各项制度改革的配套措施,重点抓好城乡基本教育建设和社保就业工作,努力促进四川省基本公共服务的进一步均等化,逐步形成城乡经济社会一体化格局。

(二)继续加大对少数民族集中居住地的财政投入

进一步加大对少数民族集中居住地的财政投入,支持三州中心医院建设,加快对少数民族教育模式创新,强化彝家新寨等民生事业发展,全面实施促进藏区跨越发展规划,深入实施革命老区发展规划,加快基础设施建设和优势资源开发,保护和利用红色文化,积极发展特色旅游产业。

(三)合理划分财权事权关系并规范转移支付制度

财权划分要充分考虑基层政府提供公共产品的财力需求,按事权定财权。事权划分要依据受益范围和支付能力原则,而且事权和责任的划分要有利于公共产品的配置。各级财政应尽快建立规范的转移支付制度,对于农村公共产品所需要的资金,要打破既得利益格局,实现转移支付均等化,保障对不同地区的基本公共服务逐步均等化。与此同时,要进一步完善财政监督机制,确保专项财政资金的安全、到位。

(四)完善农村基本公共服务供给的决策机制

首先,应不断提高农民的民主意识和对公共事务的参与热情。其次,要进一步完善基层组织干部的民主选举制度,选出有能力、有责任心、处事公正的领导干部。再次,要建立农村基本公共服务的需求表达机制,使农村范围内绝大多数人的需求意愿被各级政府考虑进农村基本公共服务供给的决策中来。当各方面条件成熟时,真正“自下而上”的农村基本公共服务决策程序才会建立。

(五)逐步实现农村基本公共服务供给主体的多元化

在农村基本公共服务的供给中,可以依据基本公共服务的层次和特性,构建政府、农村社区、私人部门、非营利性组织多元化的供给主体结构。与此同时,要营造一种有益于实现农村基本公共服务供给主体多元化的良好的政策与制度环境。

1.陈永正.城乡公共服务均等化视角下地方公共财政体制改革[J].财经科学,2010(1)

2.赵云旗等.促进城乡基本公共服务均等化的财政政策研究[J].经济研究参考,2010(16)

3.四川省统计年鉴[DB/OL].四川统计,http://www.sc.stats.gov.cn/sctj/

4.蒋巨峰.2010年四川省政府工作报告[EB/OL].http://www.gov.cn/test/2010-02/08/content_1530814.htm.

5.蒋巨峰.2011年四川省政府工作报告[EB/OL].http://www.gov.cn/test/2011-02/09/content_1800284.htm.

6.沙治慧,冯国静.四川省城乡公共服务均等化实证研究[J].城市发展研究,2011(11)

7.刘尚希.实现基本公共服务均等化的政策路径和方案选择[J].经济研究参考,2007(60)

8.史玲.我国农村公共产品供给主体研究[J].中央财经大学学报,2005(5)