凤翔县抗旱形势及对策分析

2013-09-25付振兴石梅梅

付振兴 石梅梅 高 嵘

(1.凤翔县陈村镇水务管理站 陕西 凤翔 721400 2.凤翔县南指挥镇水务管理站 陕西 凤翔 721400 3.凤翔县村镇供水管理站 陕西 凤翔 721400)

1 基本概况

凤翔位于陕西省关中西部渭北旱腰带,全县地势呈北高南低,其特征为北山南塬西河谷,海拔高程在595m~1678m之间,全县水资源总量16294.65万m3,人均占有水资源量326 m3,仅占全国人均水资源量的14%,占全省23%,是一个典型的贫水县。

2 旱灾发生时空分布规律

2.1 时间分布规律分析

凤翔县地处内陆,属温带大陆季风气候区。由于受冬夏季风影响,10月份以后蒙古高压逐渐增强,形成本县气候冬季晴朗干燥、严寒特征,连续无降水一般持续一个月以上,最长的1960年达76天,极易造成冬春连旱。随着蒙古高压的消退,继之而来的是北太平洋副热带高压所控制的夏季风,7月前后达盛期,受此影响,天热少雨、蒸发量大造成伏旱。据志书记载,建国前凤翔县有记载的旱灾就有74次之多,其中三年以上连旱有10次以上。新中国成立后的1959年~2010年52年中出现干旱92次,平均每年3次。其中,大旱36次,中旱28次,小旱28次。26年中百日大旱出现了11次,百日大旱大都出现在秋末至次年初春,危害程度比较严重。

由于大陆性季风气候的影响,凤翔县旱情从多年情况来看有十年九旱之势,且发生频率较高,特大干旱出现周期约为10~15年;从年际内来看,旱情多以冬春连旱和夏季伏旱形式出现,旱情一旦发生,具有持续时间长、影响区域广、灾害损失重的特点。

2.2 空间分布规律分析

凤翔县地处关中西部渭北旱腰带,境内山、川、塬皆有,地形地貌复杂。全县由北往南可分为四个地貌单元:西北部为低山丘陵,低山丘陵区水文地质条件差异很大,河流的沟谷地段,单井出水量5m3/h~30m3/h,且有零星泉水出露,其它地段泉水流量甚小;沿山为洪积冲积扇,山前洪积扇区含水层为含泥砂砾石,厚度18.6m~26.4m,单井出水量30m3/h左右,开采深度120m~180m,日连续抽水时间12小时;中部是黄土台塬,地势平坦,土层深厚,处于冯家山水库抽水灌区和东风水库灌区,灌溉条件较好,是主要的农业种植区域;西南千河阶地区,地下水埋深在15m~30m,抽水降深小,单井出水量35m3/h左右,开采深度150m以内。

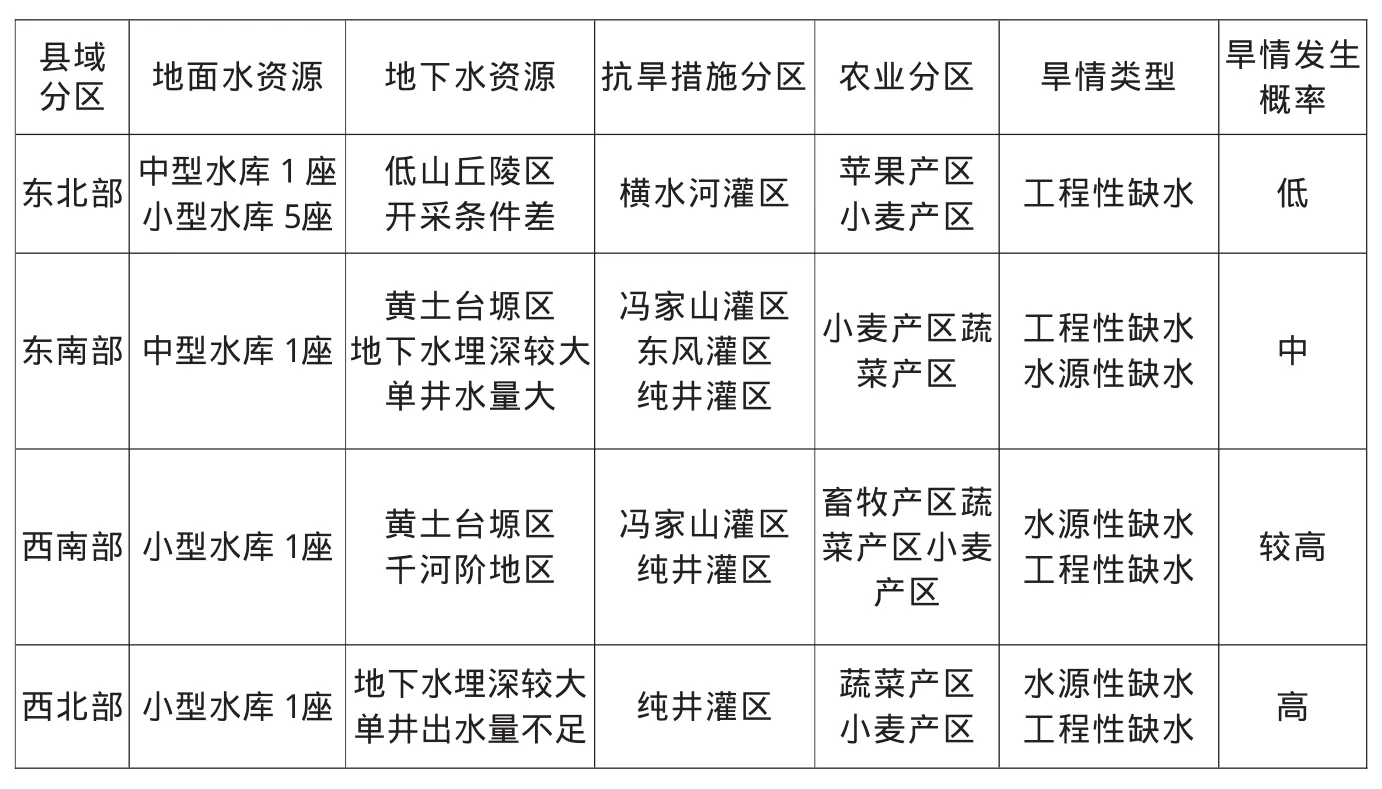

建国以来,通过兴修水利工程,县域的东部建有的2座中型水库和6座小型水库,但缺乏相应的灌溉配套设施,县域南部为冯家山抽水灌区和东风水库灌区,地表水利用程度较高,灌溉基础条件较好,但多为抽提灌溉;县域西北部主要位于浅山丘陵区和山前洪积扇区,该区仅有一座小二型水库,地表水资源不足,地下水贮存条件差,水资源供给严重不足,县内不同区域应对旱情情况对比分析见表1。

从表1关于县域不同区域多年受旱应对情况来看,县域东北部、东南部和西南部由于具有相对较好的水利基础条件,遭受旱灾时具有一定的应对能力,能一定程度上减轻受灾损失。县域西北部地表水资源贫乏,地下水埋深大且多年处于超采状态,受旱灾影响较其他地域更严重。

3 当前抗旱存在的问题和未来旱情形势分析

3.1 工程措施方面存在的问题

(1)全县水资源供给不足,调水设施不够完善。

县内可利用地表水资源有限,地下水又有连年减少的趋势,过量开采地下水不利于长期可持续发展,但我县毗邻宝鸡市第一大水库——冯家山水库,库容4.27亿m3,由于缺少必要的调水设施,守着水缸没水喝。

表1 凤翔县不同区域旱情表

(2)现有抗旱水利工程分布不均,各区域抗旱能力不平衡。

目前,全县现有的2座中型水库和7座小型水库中有2座中型3座小型水库分布在县域中部和东北部,县域东南部和西南部位于黄土台塬区,属于冯家山抽水灌区和东风水库灌区,灌溉基础条件较好。县域西北部主要位于浅山丘陵区和山前洪积扇区,该区仅有一座小二型水库,地表水资源不足,地下水埋深大且多年处于超采状态,水资源供给严重不足,受旱灾影响较其他地域较严重。

(3)工程设施年久失修,抗旱应急能力不足。

由于县内的抗旱设施大多数修建于上世纪六、七十年代,60%以上的灌溉工程年久失修,导致蓄、提、调、引的能力大大减小,尤其是最后一公里问题难于解决,给全县的抗旱应对增加了不小的压力。同时,人畜饮水缺乏应急水源和备用水源,难于保障特大干旱情况下的应急供水。

3.2 非工程措施方面存在的问题

(1)旱情监测预警体系不完善,抵御灾情能力较弱。

全县未建有旱情监测预警系统,在土壤墒情监测、应急水源水质监测等方面没有科学的观测数据和预警能力,在防灾减灾方面无法保证及时有效的获取灾情的基础数据,不能为科学指导抗旱减灾提供有力支撑。

(2)基层抗旱服务组织力量薄弱,抗旱救灾能力有限。

凤翔县主要抗旱服务组织成立于上世纪七八十年代,随着经济社会的发展和乡镇管理体制的变革,乡镇基层抗旱服务组织机构涣散,人员流失严重,基础设施和抗旱设备流失损坏严重,同当前农业发展需要不相适应。其次,抗旱预案、政策法规也不够完善,投入机制、物质储备需进一步落实。基础研究和宣传培训需重视,对镇、社区的监管力度还有待提高。

(3)农民种粮收益率低,抗旱灌溉积极性不高。

随着城镇化建设和农业产量的大幅提高,农民吃粮问题得以解决,粮价较低,农民种粮效益低,而该县大部分耕地仍以种粮为主,导致农民抗旱灌溉积极性不高。

3.3 全县未来抗旱形势分析

首先,随着全县撤县建区步伐的加快,工业化、城镇化程度将进一步提升,城内人口和畜禽数量将大幅增加,人畜饮水压力进一步扩大,同时,宝二电三期、煤化工基地等大批工业用水大户将不断出现,非农用水需求将大幅度增加;其次,农业发展随着全县“北果中菜南牧”产业格局的逐步形成和农业产业结构的不断调整,小麦、玉米等耐旱作物的种植面积将相对缩小,苹果、辣椒、蔬菜等经济作物种植比例将进一步扩大,农业灌溉用水需求将进一步扩大;作为全省百个重点镇建设的柳林镇和西凤酒城建设将进一步加大县城西北部区域的用水压力,使该区域的水资源供需矛盾更加突出未来的抗旱形势将日益严峻。

4 抗旱对策分析

针对全县受旱情况,结合以上具体分析,提出以下对策以供参考:

(1)项目带动,激发民力,多措并举加快抗旱水利事业发展。

积极向上争取项目,加大抗旱水利建设资金投入。积极推进农业种植结构调整,提高粮经比,推动发展特色农业,积极鼓励成立农村种植产业合作社和农民灌溉用水协会,指导抗旱服务组织和用水协会良性发展,推动发展规模化、机械化、现代化农业模式,催发农民水利投入热情,多措并举引导抗旱水利事业发展。

(2)引水、配套、蓄水、节水相结合,逐步提高抗旱应对能力。

针对县域不同地域特征,今后可按照引水、配套、蓄水、节水相结合的原则,在县城西北区域毗邻大型水库冯家山水库,水源充足,相对距离较近,具备很强的供水保证能力,是理想的外调水源,可以实施引水措施实现水资源的直接供给;

对于县城的已有蓄水工程通过加大项目支持和配套资金投入,完善输配水灌溉设施,扩大水利设施覆盖面积,增加有效灌溉面积,提高现有水资源的可利用性;

对于纯井灌区、山区和半山区等缺乏地表水源的区域建议大力推广雨水集蓄利用工程,通过蓄水措施增加可利用的水资源容量,实现水资源的不断扩容。同时,加快推进低压管道灌溉、渠系节水改造等,积极推广喷灌、滴灌等节水灌溉方式,实现水资源的高效利用,通过“开源节流”的双重措施实现水资源的可持续发展。

(3)加强旱情监测体系建设,提高防灾减灾能力。

在综合考虑全县不同区域、地形地貌、人口和水利设施分布等因素确定具有代表性的典型区域建立土壤墒情监测站和蒸发站等观测和预警基础设施,融合气象、农业等部门的监测网络,共享监测数据,为防灾减灾提供及时有效的基础数据,为科学指导抗旱减灾提供数据支撑。

在作为应急水源的水库、机井等位置建立应急水源水质监测站,构建抗旱应急水源保证体系,保障旱情灾害发生期间城镇居民、牲畜的安全饮水和重点用水单位、农业灌溉的最基本用水需求,为抗旱减灾提供水源保障。

(4)完善基层抗旱服务体系建设,增强抗旱应对软实力。

在现有基础上建立健全乡镇基层抗旱服务组织,改造提高现有抗旱水利设施,配备抗旱设备,完善县、镇、村各级抗旱应急预案、规章制度;探索建立长期经费投入机制,增强物资储备,加强基础研究;定期组织宣传培训和抗旱应急演练,逐步增强抗旱应对软实力。

5 结语

随着全球变暖和凤翔地区经济的快速发展,地区旱情也将愈发严峻,在对凤翔县受旱的时间、空间分布规律和未来抗旱发展趋势的分析的基础上提出相应的对策,初步明晰了旱情应对的基本思路,通过在工程措施和非工程措施两方面的建设,构建及时、有力、高效的防御应急体系,对于今后进一步做好抗旱减灾工作具有一定的参考意义。陕西水利