电讯与云南的近代化*

2013-09-21车辚

车 辚

(云南农业大学 马克思主义学院,云南 昆明 650201)

近代云南的电讯包括有线电报、电话、无线电通讯三个方面。之前学者的研究缺乏系统性、完整性,主要侧重于电讯与近代云南地缘政治、军事国防关系的研究,对电讯与云南近代化、城市化的联系研究较少。有史料显示,有线通讯技术不仅是云南近代化的起点,而且与云南的工业化、城市化进程相呼应;而无线通讯则在抗战期间得到较快发展,主要应用在军事领域中,对城市化进程的影响较弱。

一、近代云南有线通迅技术的肇始

云南僻处边陲,境内主要经济区和中心城市被高山、河流、峡谷分割,人口密集的坝子星罗棋布地分布在各高原盆地之间,在近代交通通讯工具出现之前,它主要依靠马帮驿路、传统商道维持着内部和外部的人员、物资、金融及信息联系。这种联系方式对于克服来自自然、地理、民族、文化、政治的内部障碍是有效的,除少数时期因战争、瘟疫、地震、山洪等造成交通通讯暂时中断以外,大部分时期这种传统、缓慢、脆弱的联系是持续且稳定的。这对于云南保持与川藏黔桂和中原的政治经济文化间的交往有着重要作用,也巩固了云南与东南亚、南亚各国的外部关系,尤其是这些国家与中国封建王朝的藩属关系。

1882年,中法关系因越南问题而日趋紧张,为适应西南边疆的军事需要,清廷决定把广州的电报线路接至广西的中越边境地区。1883年,在张树声、盛宣怀主持之下,铺设完成广州—梧州—南宁—龙州电报线路。该线全长2 000余里,沿西江、浔江、郁江、左江而横贯两粤,对中法战争中清廷的用兵布置起到了重要作用。李鸿章曾评论道:“朝廷纵发指示,皆得相机立应,无少隔阂……中国自古用兵,未有如此神速者。”[1]中法战争后又相继架设了梧州—桂林线和南宁—剥隘线。云南省在中法战争前尚无电报敷设,云贵总督岑毓英鉴于他在战争中亲临前线指挥时对电报作用的切身体会,中法战事甫经结束,便上疏请求架设电线入云南。1885年7月,清廷上谕:“岑毓英奏:‘云南文报,由蒙自至广西南宁,驿递迟滞,请饬筹设电线’等语,滇省程途遥远,文报稽迟,嗣后边防、商务,均关紧要,自应安设电线,以期迅速。”[2]1884年的中法战争让有线电报这一近代通讯工具进入云南官绅的视野,尽管初衷仅限于军事、政治、边防,但随后电报在外交、商务、金融、工业上的广泛运用却说明有线通讯技术是云南近代化的起点。

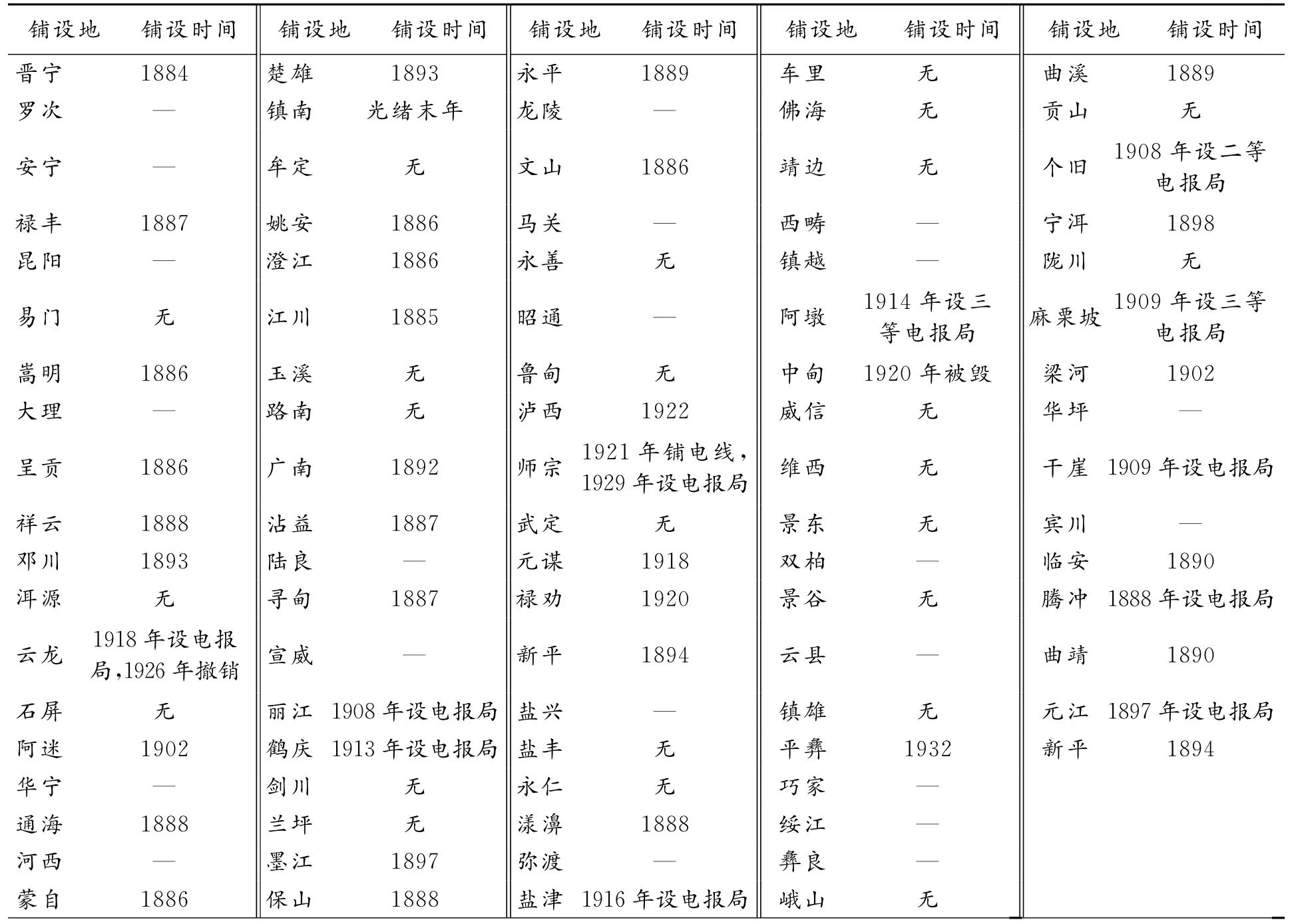

1886年12月,清廷在蒙自建立云南最早的官电局,随后又在开化、广南、宣威等地设立官电局。1887年2月1日,清廷在云南府设立云贵电报总局,附设电报学堂以培训专业人才。至1908年,全省有官电局27处(含贵州省威宁、毕节2处),1911年增加到31处。线路方面:1886年由广西百色接线,经剥隘、广南、开化、蒙自依次架线而联昆明,并设电报总局总办管理局务,是年12月26日开局通报。同时设立省际与国际间的通报线路:东路干线由昆明经宣威、毕节,然后分两路东至贵阳,北至泸州,于1887年3月通报;西路干线由昆明经大理至腾越,于1888年9月通报;1890年3月由蒙自分设线路经蛮耗至河口,与越南老街接线通报;1898年正月,由腾越展设线路经蛮允与缅甸八莫接线通报;1897年3月,由通海增设经元江、他郎、普洱至思茅线路并分别通报。据民国30年代的调查,云南大部分州县设立有线电报的时间在1886至1920年之间。一般而言,在通商口岸昆明、蒙自、腾越、思茅、河口设立电报和邮局的时间都较早,等级也比较高。有些州县虽有电报线路经过,但没有电报局不能拍发电报,如晋宁、嵩明、祥云,民众只有前往昆明、下关的电报局收发电报。而在滇越铁路和个碧石铁路经过的地区,不仅有地方政府的公用电报局和线路,而且铁路公司、锡矿公司、电灯公司都有自己的专线。如滇越铁路架设2条单铁线,昆明、碧色寨、阿迷、河口、芷村等较大车站和总公司、车务段、机务段、工务段驻地均有电报室,全线安装电报机45台。个碧石铁路沿线除2条铁路专用电报电话线之外,在个旧的大公司也设有专线与蒙自、临安、碧色寨、马拉格矿山的有关单位通电报电话。云南各地上报邮电情况如表1所示。

表1 云南各地上报邮电情况一览表[3]

有线电报对于巩固边防、振兴商务、统一行政、繁荣文化有特殊意义,在近代铁路、公路不能实现全境覆盖的情况下,电报的政府背景、公益性质、社会公信力都是其他通讯工具无法比拟的,加上即时、快捷、全天候等优势,一经推出便受到社会各界的广泛欢迎。电报网络联接全省各主要农业中心、流通中心、行政军事中心和矿业中心,“不惟传达军情极为便捷,而绅商信息藉电线而报,亦有天涯近若咫尺之便”[3]。这在云南各地方上报的邮电资料中都有详细记载。如阿迷,“自邮电通后对于传达消息,公私颇感便利,较之从前之夫局驿站仅能供给少数人之用者相去天渊矣”;如华宁,“自是中外消息灵通,瞬息可传千里,较驿站之传达,极为敏捷”;如通海,“电报局成立后,举凡军情商市以及其他紧急要务,传达消息颇称便利”;又如蒙自,“滇川线、滇粤线、中法线相继开通。自是商情边务以及中外大事,消息灵通,于地方裨益非少”[3]。

二、通讯技术与云南的近代化

一般而言,在近代中国,一个地区的近代化往往和对外开放程度、交通通讯发达程度、城市化进程、工业化进程成正相关。其近代化水平最高的地区,要么是通商口岸和区域经济中心,要么有铁路公路经过,要么有邮政电讯网络覆盖。由于旧中国在经济技术上的全面落后,其工业化、城市化、近代化对帝国主义的资本、技术、市场有严重的依赖,近代化往往和殖民化相伴相随,近代化的动力既有帝国主义殖民动机的助推,又有政府和民间自强动机的发轫。在云南这样“远处西南,交通梗阻,消息不灵,以至民智闭塞,工商不兴”的边疆省份,有线和无线通讯技术对于克服来自自然、地理、民族、文化、政治等内部障碍较之驿站、步哨、马帮、民信局等传统工具更为有效和迅捷,其与邮政、铁路、公路相配合联结成的信息网络不仅对于云南内部统一市场的形成、边疆少数民族地区的治理、沟通云南与外部世界的联系都至关重要,而且与海关、邮政、铁路不同,电讯从一开始,其主导权就掌握在中国人手里。

(一)清末民初云南的有线电报网络

清末民初,云南省形成了以昆明和蒙自为中心的电报网络:“(1)以省城为中心者:甲,自省城南经澄江、通海、元江、他郎至普洱,更过思茅沿澜沧江而入缅甸线;乙,自省城西经安宁、楚雄、大理、保山至腾冲而西入缅甸线;丙,自省城东经杨林、马龙、曲靖、宣威西至贵州之威宁线。(2)以蒙自为中心者:甲,由蒙自东经文山广南沿右江而至广西之百色线;乙,由蒙自沿滇越铁道南下至河口而入法领安南线;丙,由蒙自西经建水于通海与省城思茅线接续线。(3)此外则沿滇越铁道有法人设置之自省城至安南之线。”[4]在昆明和蒙自两个省级中心之下,还有区域级中心大理(下关)、腾越(腾冲)。大理是滇西政治、军事、经济、文化中心,云南提督驻大理以控边隅。“大理电报局,电线三路,一通省垣,一通丽江,一通腾冲。”[3]1895年,在云南游历考察的法国亨利·奥尔良亲王在下关发现:“缅甸大道上新安了通往八莫的电报线,电杆一根接一根,依稀可见未来的发展。”[5]腾越是滇西门户,1902年开埠通商,英国驻滇领事馆就设于此地。史料称:“腾越地处极边,毗连英缅,国防外交关系极重,电报之设更不容缓。当局有鉴于此,乃由大理继续展设电线,经永平永昌以达腾越。”[6]1889年,腾越电报局将电线铺设至蛮允,与缅甸八莫接通。后又因商旅改道,乃迁蛮允局于小辛街,电线移经古里卡以达八莫,此为中缅接线,国际通信之始。八莫至昆明电报线,“全程约电杆八千棵”[7]。由于腾越是中缅贸易的重要口岸,其进出口量在云南仅次于蒙自,“且欧亚各国往来之电报,亦多由滇缅线经转,则旧设之一线不敷转递之用,乃于民国四年(1915年)派云南电报线路总管丹麦人孟纳尔添设双线,自贵州之毕节以达腾越电局”[6]。事实上,1910年,云南东西两路干线都已加挂为双线,以提高电报传递效率。

1910年,云南官电局公布当年滇省与越、缅往来电报统计资料:腾冲至八莫电路,收来报609份,7 131字;去报320份,4 810字。河口至老街电路,收来报1 236份,18 848字;去报1 045份,16 673字[8]293。这与腾越、蒙自的进出口贸易规模成正相关。依靠腾越、蒙自两个门户,云南成为西南地区国际电报通信的重镇。清朝年间,共架设单铁线路3 500公里,用大地做回路,连接着28个县镇,装设莫尔斯电报机收发电报。据1908年统计,云南省25个局及贵州省威宁、毕节局共装用莫尔斯电报机50部。1911年辛亥革命后,云贵两省行政分开,奉云南军政府令,“云贵电报总局”改为“云南电政总局”。至1913年,云南各路干线支线沿线所设的电报局总数共有36局,以昆明和蒙自为中心局,分西路、东路、南路三路干线。1907—1909年蒙自电报局国际电报业务交换量如表2所示。

表2 1907—1909年蒙自电报局国际电报业 务 交 换 量 一 览 表[9]531

(二)有线通讯技术与云南的近代化

较之铁路、公路、航空这样大型的基础设施,有线通讯具有起步快、投资少、见效快、易掌握的特点,云南在这一领域的优先发展为其后续的城市化、工业化、近代化进程提供了信息支持。

1.有线通讯技术与云南区域市场的统一

有线电报的开通,是云南区域市场走向统一的重要技术基础。有线电报尽管不能降低货物运输成本,但在互通有无、克服信息不对称、降低交易成本、平衡各地商品货币供求方面却有革命性的进步。电报和邮政配合,对加速省内外资金流通,发展金融资本市场,调剂外汇、黄金、白银等硬通货具有不可撼动的优势。清末游历云南的莫里逊(G.E.Morrison)曾言:“云南电报局主要为票号和官方利用。如我所说,经中国票号,可将数千两银子迅速电汇他处。”[9]436正是基于这一点,云南金融资本市场的统一快于商品流通市场,以此为标志,云南内部统一的区域市场在1910年滇越铁路通车前就已初步形成。

在通商口岸、工矿城市,电报对商户的重要性无异于人的眼耳,是进行远距离贸易的基本条件。近代云南进出口大宗商品如大锡、鸦片、生皮、生丝、药材、洋纱、洋布、水火油等的贸易从谈判、签约到结算都离不开电报。个旧大锡为云南经济命脉,通讯技术的进步对个旧的重要性远甚于一般城市,香港、上海甚至伦敦的五金交易行情瞬间即可传至个旧。地方史料称:“个旧为云南矿业区域,人口繁多,商务发达,对于电报电话更为需要。自有电线以后,港沪之大锡行情,各地之商业消息、市面情况无不迅速灵通,实给一般商民以无穷之便利。……尚有其他重要消息之传达,机密事件之递送,其敏捷迅速靡不便利。电线之安置是不惟福国,亦且利民,对于个旧之矿业商业均有莫大之利也。”[6]善于利用电报等现代通讯手段的商家也往往在市场竞争中占得先机。如昆明经营生皮出口的“永义昌”商号老板张子义不仅与电报局保持良好关系,还独出心裁自编电码本,把商业上的通用语词,一句编定一个字,或几字编为一个字,得到电报局同意,代收代发,随收随发,随到随发,既保密又省费,信息常占优先[10]。1910年,滇越铁路通车以及20世纪20至30年代个碧石铁路各段相继通车让滇中和滇东南拥有了快速轨道交通,铁路和有线通讯技术相互推动、相互促进使云南和外部世界的交往水平、范围、频率上了一个大台阶,强化了昆明、蒙自、河口等通商口岸在区域经济中的优势地位,也有力提升了铁路和电讯覆盖的城市在人员、货物、服务、信息之间的联系强度,为云南这样一个山区省份实现统一的内部市场提供了技术支撑。云南有线电报覆盖的地区范围远至滇缅、滇越、滇藏、滇川、滇黔、滇桂边境,商情信息可以及时传达,互通有无,调剂余缺。川康藏桂黔的农副土特产品如药材、桐油、生皮等有一些都集中到昆明出口,而云南进口的洋纱、洋布、水火油等也覆盖到上述地区。

2.有线通讯技术与云南的城市化

一般意义上的城市化以人口指标来衡量,指农村人口向城市的转移过程。近代云南的城市化有内因和外因两重因素。外因是西方资本、技术、商品、文化、宗教的冲击,近代工商业、银行、教会、学校、医院、邮政、电讯等不断吸引农村人口就业、就医、入学、消费,改变传统的生产生活方式和社会习俗;内因是地方政府和民间的自强运动也在从事有利于城市化的工作,如奖励工商,兴办实业,投资交通通讯基础设施,发展自来水、电灯、人力车等公共服务,这些新兴行业也需要农村劳动力的补充。设立电报局在当时和邮政局、银行、学堂、医院等一样属于洋务新政,丰富了城市的结构和职能,强化了城市内部和城市之间的电信流联系,为工商业发展提供信息技术支持,间接改变了普通市民的时空观、地理观。清末民初,云南电报线路畅通,电报传递迅速,人称:“国内电报日有三四来复之速率,国际电报有朝往夕还之效果”,这大大缩短了云南各地和云南与外部世界的空间距离。当然,由于费用高昂,当时电报的主要用户为洋行、领事馆、海关、大商号、教会、地方行政军事机关,以官商电报为主,直接服务于普通民众的较少。1921年,据Georges Cordier调查,昆明城中电报局的营业时间为早9点至晚9点,收费价格为:云南—云南,每字0.09元;云南—东京(河内),每字0.25元;云南—安南(越南中部),每字0.25元;云南—交趾支那(越南南部),每字0.25元;云南—新加坡(经过八莫线),每字大约1元;云南—吉隆坡,每字0.4元;云南—香港,每字0.18元;云南—上海,每字0.18元;云南—北京,每字0.18元;云南—欧洲(俄罗斯除外),每字大约1.5元[11]。当时,昆明城中一个普通工人每天工资约为0.4元,只相当于从云南拍电报到吉隆坡一个字的价格,这自然是普通民众无法承担的。但是,政府机关、外国领事馆、工商业机构、海关、铁路、银行等对电报却有着强烈的依赖,没有电报甚至日常的行政、外事、商务、监管、经营、汇兑都无法进行。如果这些机构陷入瘫痪,城市也将瘫痪。

除电报外,有线通讯技术中的一个重要部分是电话,清末开始进入云南,初始在新军督练公所和学务公所设置电话交换机以联络各标协各学校。1909年,云贵电报局总办刘孝祚由上海订购电话交换总机及电线配件。1910年,机料到滇,在电报局内设交换总机。“凡政署、警署及商用电话皆于此时安设,皆由总机关交换并能与两公所原安各电话通话。”[6]1929年,云南设立单独的省电话局,直属省政府,以整理省会电话并筹设全省各县市村电话。1931年,省政府筹设全省长途电话,分为七区:曲靖、昭通、建水、文山、楚雄、大理、昆明。考虑到业务量,省电话局在个旧和蒙自设立分局。与电报相比较,电话的普及程度、使用频率和覆盖范围都不高。20世纪30年代,除昆明外,各地设有电话的有60处:东路曲靖、宣威、昭通等地共9处,南路阿迷、建水、蒙自、个旧、河口等地共28处,西路楚雄、大理、下关等地共13处,北路武定、元谋等地共10处[4]。史料记载:“当全省电话局初成立时,官商用户可通者不及百号,自经整理日有增加,截至二十一年(1932年)止已达四百余号,而请求安设者尚时有其人。惟交换总机已无空号,供不逮求。”[6]在旧中国,除军警特宪外,电话只能供少数官僚巨富特权阶层使用,20世纪30年代云南全省仅400多用户,不可能惠及普通民众。全省电话局租费收入:1930年,7 117元;1931年,50 785元;1932年,65 102元[6]。但电话的使用对提高市政管理的效率,提升公共服务的水平,增强城市内部的信息流是有利的,因为短距离通信,电话的成本和效率要优于电报。

以后由于匪患和军阀内战,杆线逐渐被破坏,电信日愈阻断,随修随砍,无法维修,导致有线电报业务处于半瘫痪状态。如通海县上报:“继因偏地皆匪,电杆电线每多被匪砍断窃去,重修殊非易易,遂无形取消。”滇藏边境的阿墩也上报:“电报于民国三年(1914年)曾设三等电报局,后电线电杆被匪毁,民国十三年(1924年)撤销。”邻近的中甸情况也一样,“电报民国九年(1920年)被匪毁”[3]。这对边疆地区的省防国防和边疆与内地的政治经济文化交流极为不利,降低了城市之间信息交流的强度,电报的流向流量各项指标如次数、时间、字数、金额大幅下降。而省际和国际电报则使用滇越火车邮件传递,以昆明局作为排单分发局,河口局作为电报收发局,具体方式为:去报由昆明报房抄寄河口局(经滇越铁路)发往越南,再经英、俄、丹麦、挪威等国所办的大东、大北电报公司的海底电缆,转发香港、上海;来报也由这条路线返回到达河口局,由河口局抄寄昆明报房。昆明报房在每天傍晚滇越火车到昆明时,值午班和晚班的人员就作好准备,接收邮寄来的大量电报(当时称为“排单”),迅速抄好,封送收报人。这样的邮传电报,由于抄寄等手续延误,经常受到责难,但却是顺畅通达安全的[12]。这在一定程度上说明城市化对电讯技术的依赖,当东西两路干线受到破坏以后,南路依赖铁路和河口电报局保持了与外部世界的电讯联系。1928年,龙云主政云南后,地方社会秩序渐趋稳定,电报线路逐步得到修复,至1937年抗战前夕,云南省电报线路全长4 810条公里,连接着35个局(处),较清末,线路增长37.4%,局(处)增加25%[8]193。龙云主政的十年,相对来说也是云南近代化、城市化发展较好的十年,交通通讯基础设施得到较快发展,为抗日战争中云南成为大西南的电讯交换中心打下了较好基础。1942年,全省29个局尚有莫尔斯机46部。由于韦斯登快机传递电报的效率较人工机高,为适应抗战需要,首先在电报量大的主要电路上装设使用以替代莫尔斯机。至1942年,全省共有快机7部。1945年8月,抗战胜利时全省有快机电路8条,装设快机14部。此时,全省电报局发展到65个,装有莫尔斯机118部。因莫尔斯机传递电报所用纸条进口困难,材料费支出大,抗战胜利后开始推行音响机,至1948年,已改装音响机电路16条[8]204-206。抗战胜利后,云南电政管理局萧扬勋局长称:“抗战期间,因配合军事需要,积极赶设报话电信网;于今电信线路遍及两省要冲(云南、贵州),机器设置无美不备。”[13]可以说,云南的有线通讯技术网络在抗战中发挥了独特的作用,为机关、工厂、学校内迁,为抗战物资的生产、储备、转运,为抗战命令、通告、信息的发布提供了技术支持,是名副其实的信息大动脉。

三、无线通讯技术的兴起

1919年6月,云南电政管理局通过滇越铁路从东方汇理银行买来一套价值滇币105 000元的火花式高周率长波无线电台(包括动力设备、铁塔天线及收发报机),随即选派电政学校毕业的电报生15人前往越南河内学习技术,学期为一年半。电台的机械设备及安装工程,从1922年开始,历时三年余竣工完成,于1925年8月移交政府。1923年,曾派往滇越铁路火车站实习的4名学员也返回电台(滇越铁路车站电台,是法方在我大电台建成之先,借口需要成立一个“实验电台”自行建立在火车站内的)。于是,云南电政管理局聘请法籍工程师阿斯端和越南的机务、报务人员,加上云南电政学校的19名学员,开始办理长波无线通信。1927年成立开化分台。1928年,云南电政管理局拼装出一部简陋的50瓦短波机,开始与宁、沪、港、北平及河内等地通报。这样,作为无线电通信手段的长波机,就逐渐被真空管式的短波收发报机所取代,短波机功率小、距离远、效率高、轻便、装设容易、信号好。据杨润苍回忆说:“每天早、午、晚与河内台通报各一次,午夜二十三时与奉天台通报一次。昆—河电路收发河内、海防、丰沙里、香港以及东南亚、英、美等国的国际来往电报,使用电报的顾客主要是东方汇理银行和昆明的各家洋行、教会、教堂、传教士以及几家大商号等,他们的电报都属于商务电报;昆—奉电路则是收发和经转国内各地的官商电报;两条电路的业务都不算多。”[14]282-2831929年,昆明至香港无线直达报路开通,由于香港是云南最重要的出口转运地和进口来源地,滇港间商业兴旺,往来电报较多。20世纪30年代中期,云南电政管理局有收报机4部,发报机4部,同时与4个电台收发。据1938年资料记载,昆明至河内电路,全年共收来报2 456份,34 383字;发去报2 447份,32 484字。昆明至香港电路,全年共收来报22 331份,340 900字;发去报8 013份,125 901字。以上两条电路月平均收发国际电报2 940份[8]293。企业中的无线电台,除了滇越铁路、个旧炼锡公司拥有外,滇北矿务公司于1939年在落雪、汤丹各设小型无线电台1部,与昆明、会泽定时联络,为铜矿区商用无线电专用通信网。

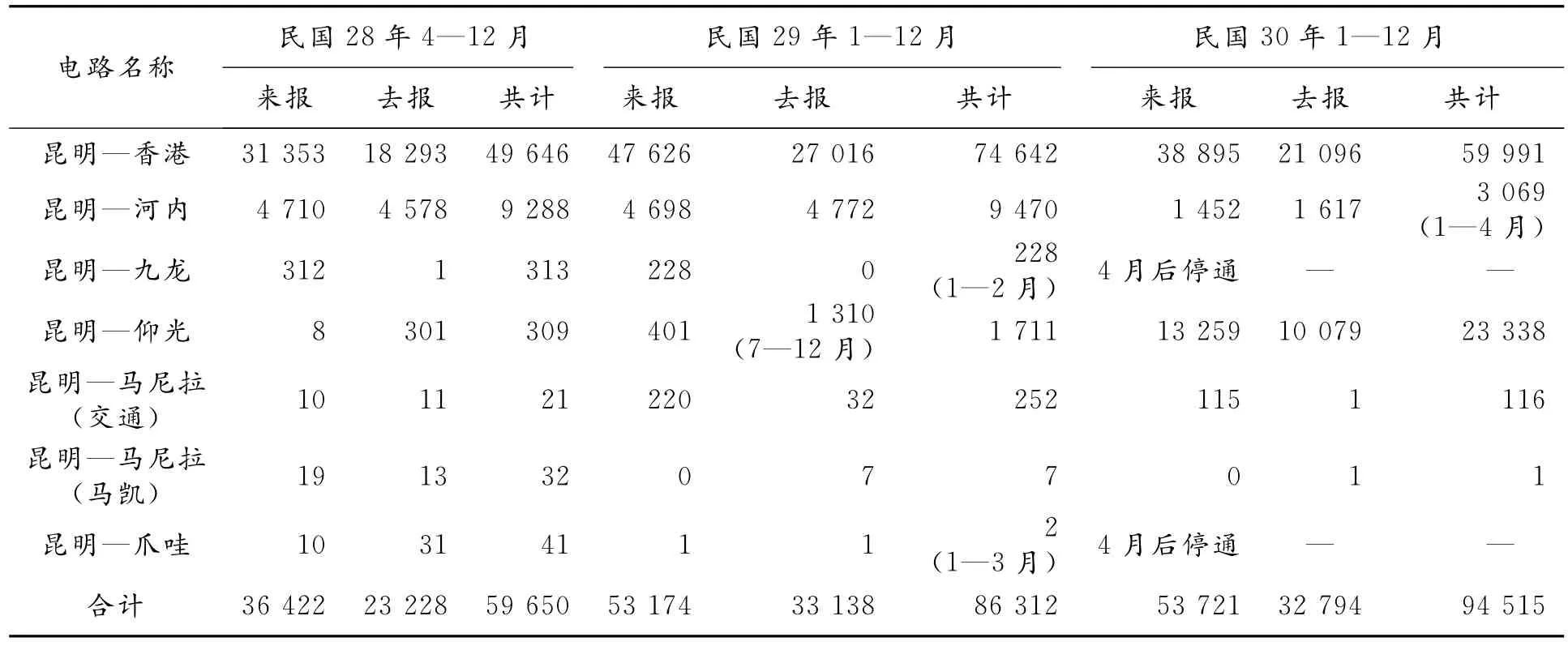

抗日战争中,大量机关、学校、工厂、银行内迁云南,数十万中国军队和数万盟军云集云南,加上怒江西岸的日本军队,云南的天空每天交织密布着强大的无线电信号,形成一个巨大无形的网,奠定了云南在西南通讯枢纽中的门户地位。以驻滇盟军为例,1941年太平洋战争爆发后,美国在云南各地设立大批军事、情报、运输、文化、商业等机构,仅在昆明的美军机构就有上百个,驻云南的美军人员保持在两万多名,最多时达五万人。1942年12月1日,美国驻昆明领事馆升格为总领事馆。这一时期的美军机构主要有美军中国战区司令部、美国战略情报局中国总局、美国空军第14航空队、美国陆军供应处、美军史迪威第5军及部分海军陆战队、美军驻昆明宪兵总部及其他兵种勤杂人员等。其中,美国战略情报局中国总局有工作人员700余人,下设8个办公室、2个训练学校、4个分部、4个情报站、19个情报分站分驻云南各地[14]88。此外,还有美国新闻处、美国红十字会等组织积极参与到战时工作中。英国在云南的军事机构主要有英国军事代表团和英国陆军联络处驻滇办事处。法国在云南的军事机构主要有法国军事代表团昆明分团,有工作人员77人,在河口、蒙自、勐腊、马关等地设有办事处,这些机构都拥有大量无线电台。据滇缅公路运输管理局局长谭沛英描述昆明:“这里,什么国家的人都有。美国人大部分是汽车推销商和搞无线电的,这些搞无线电的人都属于一支美国空军部队。”[15]实际上,几乎所有的驻滇美军机构都有庞大的无线电部门。战后有人描述:“三年前美军在昆明东庄附近架设了许多天线铁塔,东一座西一座地散落在田野间。”[16]盟军和中国方面的无线电台大量云集云南,军事、政治、外交、商务、民间信息相互交织,信息交换的强度是空前的、技术是先进的、范围是广大的。从交通部“昆明国际无线电支台业务量统计”可看出,1939—1941年,昆明与香港、河内保持着最为密切的国际无线电信息联系(见表3)。3

表 交通部昆明国际无线电支台业务量统计表[8]294单位:份

[1] 李鸿章.李文忠公全集·奏稿·卷五四[M].光绪三十四年(1908年)刻本.金陵书局.

[2] 德宗实录·卷二二一[G]//云南省历史研究所.《清实录》有关云南史料汇编.昆明:云南人民出版社,1985:428.

[3] 云南通志馆.云南通志馆征集云南省各县邮电资料[G].抄本.民国二十年至民国二十三年(1931—1934年).

[4] 李永清.云南人文地理·交通·邮电[M].石印本.民初.

[5] 亨利·奥尔良.云南游记——从东京湾到印度[M].龙云,译.昆明:云南人民出版社,2001:120.

[6] 云南通志馆.云南通志馆征集云南省各县交通资料[G].抄本.民国二十年至民国二十三年(1931—1934年).

[7] 美特福夫人.中缅之交:第3集[G].伍况甫,译//德宏州史志编委办公室.德宏史志资料.北京:商务印书馆,1985:208.

[8] 云南省地方志编篡委员会.云南省志·卷三十五·邮电志[M].昆明:云南人民出版社,1996.

[9] 云南省蒙自县志编委会.蒙自县志[M].北京:中华书局,1995.

[10]王福明.近代云南区域市场研究(1875—1911)[G]//彭泽益.中国社会经济变迁.北京:中国财政经济出版社,1990:436.

[11]马伯良.云南永义昌号[G]//中国人民政治协商会议,云南省委员会,文史资料研究委员会.云南文史资料选辑:第29辑.昆明:云南人民出版社,1986:60.

[12]CORDIER G.Un VoyageàYunnansen:Guide[M].2nd Edition.Hanoi-Haiphong:Imprimeried’Extrême-Orient,1923:54.

[13]金碧电声创刊号献言[J].金碧电声,1947(1).

[14]杨润苍.云南电信的发生和发展[G]//中国人民政治协商会议,云南省委员会,文史资料研究委员会.云南文史资料选辑:第37辑.昆明:云南人民出版社,1989.

[15]赵从云.清末民国时期驻区军事机构记略[G]//昆明市五华区文史资料委员会.五华文史资料:第7辑.昆明:云南大学出版社,1995:88.

[16]汤汉清,邵贵龙.驼峰(1942—2002)[M].昆明:云南人民出版社,2005:29.