虚拟财产法律学说的回顾与反思*

2013-09-21董笃笃

董笃笃

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

互联网信息服务产业中的网络游戏装备、级数、点数、账号等虚拟元素通常被称为“虚拟财产”。相应地,“‘虚拟财产’是否具有财产性”这一问题,也随着该术语的扩展而占据了虚拟财产法律学说的核心,似乎“虚拟财产”相关的实然规则与应然规则都应在财产规则的框架内予以阐述,并且只有财产理念方能为这些规则提供证成理由。然而,历经十余年之努力,对于“虚拟财产”的财产性问题,学界业已形成的财产否认说[1]、物权说[2-4]、债 权 说[5-6]、知 识 产 权 说[7]、特 殊 财 产 权 说(或新型财产权说)[8-10]、分阶段权利说[11]、分类型权利说[12]等七种不同虚拟财产法律学说尚无法给出相对清晰、日趋一致的回应,整体上呈现出学说上的多歧样态。虚拟财产法律学说已经陷入进一步深化和扩展的瓶颈。

从表面看,这些学说间的分歧主要集中于“财产”、“物权”等法律概念的界定,并未直接、明确地触及与“虚拟财产”相关的利益纷争或价值抉择;似乎只有等到财产理论、物权理论等传统法律学说达成共识以后,虚拟财产法律学说方有逐步形成共识的可能。若如此,时下与“虚拟财产”相关的法律实践便很难获得虚拟财产法律学说的智识支撑。当虚拟财产法律学说如此这般丧失实践价值时,其要么沦为学者间封闭的文字游戏,要么被逐步边缘化,甚至销声匿迹。最后的结果便是法学共同体在“虚拟财产”领域内的地位遭到贬损。

本文认为,已有虚拟财产法律学说之所以表面上被财产理论等法律学说所困扰,而未能就现实冲突的实质展开直白、理性的讨论,是因为它们借助复杂的法律术语,将与“虚拟财产”相关的价值抉择或利益倾向,隐藏于研究路径的抽象论争、社会实然的选择性描述、既存规则或判例的引申性解释之中。为了澄清那些与“虚拟财产”相关的处于抗衡中的各种利益或价值,提升个案处理的可操作性及其理性程度,推进“虚拟财产”相关规范的转型或发展,虚拟财产法律学说应认清并回归私法学最基本的任务,直白、清晰地阐述“虚拟财产”之社会实然、有效规则以及联结两者的证成理由。下文将根据已有虚拟财产法律学说的主要分歧,依次澄清这些分歧的实质及其不足,并结合虚拟财产法律学说的基本任务,分别给出具体解决方案,以期有助于突破虚拟财产法律学说目前所面临的困境。

一、“虚拟财产”财产性分析路径的分歧及其解决

分析“虚拟财产”的财产性,首先应明确何为私法上的财产,以此确立财产性分析的框架或路径。在已有虚拟财产法律学说中,存在两种不同的财产界定方式及各自相应的分析路径:一是通过抽象概括的方式界定财产,并采自上而下的演绎法认定财产性。美国 Westbrook博士[13]和Fairfield助理教授[10]都主张,财产是人身权利以外的对物性权利;“虚拟财产”因具有对世性和可转让性而属于财产。我国林旭霞教授主张,财产必须具有使用价值、稀缺性、可支配性、合法性(下简称“四性说”);“虚拟财产”因满足该四性要求而属于财产[4]。财产否认说主张,“虚拟财产”因具有虚拟性、不可回收、其并非来源于经济学意义上的价值劳动、其对社会财富的增加或减少并无影响,故其不具有价值,也不应视为财产[1]。二是通过列举类型的方式界定财产,并采自下而上的归纳法认定财产性。此类观点主张应先有具体规则(“虚拟财产”应被视为物权、债权、知识产权抑或其他),后将其归入一般概念(是否具有财产性)。主张采此路径的美国Lastowka助理教授认为,“虚拟财产”纠纷的解决,应首先不要犯错,而那种自上而下的演绎法用醒目的口号遮蔽了理性的思考[14];Farber教授批评那种演绎法试图用简单的规则回应复杂的现实[15]。

在这两种分析路径中,前者的价值倾向是,尽管传统财产法之价值标准及基本规则所依附的社会实然与“虚拟财产”相应的社会实然并不相同,但这些传统价值标准或基本规则应当扩展至“新”的“虚拟财产”领域。后者的价值倾向是,与传统财产法所依附的社会实然相比,“虚拟财产”相应的社会实然已发生改变,应当结合个案争议来反思传统财产法基本理念或规则的合理性。

对于界定“财产”的如是分歧,我国立法“没有财产的内涵规定,甚至其外延也没有一般性列举,只是在少数法律中针对特定主体的财产有外延规定”[16]。法学理论对于财产的界定目前也存在争论。一种观点主张应采英美法中的“财产”,“财产法”的“财产权”应被定位为不包括债权的对世权,而不是被掏空内涵的所谓总括性的权利[17];另一观点则主张采德国法和荷兰法中的“财产”,将其视为具有金钱价值的权利的总和[18];第三种观点认为,财产必须具备四个要件:具有使用价值、稀缺性、可支配和合法性。如此,虚拟财产法律学说应如何界定“财产”?

法律概念的界定无所谓正确或错误,只有合目的性与不合目的性[19]。在虚拟财产法律学说中,“财产”的界定应符合其自身的基本任务或目的。作为私法学的一部分,虚拟财产法律学说的主要任务应为:第一,为与之相关纠纷的解决提供分析框架,以寻找合理的适用规则;第二,发现适用规则后,将其融入到法律体系当中,使私法学更加如实地掌握社会现实;第三,寻求虚拟财产领域核心的共同价值(或无疑的一般法律意识)[20]。为此,虚拟财产法律学说对待财产理论的应有态度是:一方面,在寻求具体适用规则时,应采列举类型式的财产理论及其对应的自下而上的分析路径。因为抽象概括式的财产理论试图形成整全、精确的财产理论,注重财产背后的证成理由或理念,但忽视财产所连接的具体法律规则。在该理论中,传统财产法基本理念或规则被视为理所当然,立法者对于“虚拟财产”相关之利益衡平的大部分权力被权利话语模式所架空,具体问题的理性考量被醒目的口号所遮蔽。同时,在抽象概括式的财产理论的推理过程中,论证的逻辑起点是处于争论之中的、没有形成共识的某种财产理论;若以此为论证起点,无论论证过程如何完美,批评者都可以跨过具体的论证过程而对其结论予以批判。比如,若采“四性说”为前提假设,不论对“虚拟财产”之使用价值、可支配性、稀缺性、合法性的论证如何清晰,都会受到“其不是权利”的责难;毕竟对某一利益仅赋予法律保护本身,还不足以使一个主观权利得以承认[21]。而若以各方观点的共识为逻辑起点则可避免此类基于“大前提”的攻击,将争论聚焦于具体问题的解决方案,而非抽象的理论前提,进而有利于促进不同观点走向共识。另一方面,在阐明“虚拟财产”领域之适用规则的共同价值并将其纳入私法体系时,应强调抽象概括式财产理论中的规范性,采自上而下的分析路径。因为列举类型式的财产理论仅试图提供一种持续改变财产规则的方法,而非直接提供解决问题的方案;其注重对相应法律规则的简练阐述,但忽视财产所蕴含的核心价值。该财产理论很难阐明虚拟财产领域与相关领域之间的异同,无法提供对既有规则的概览,也更不利于日后对既有规则的反思。

因此,“虚拟财产”财产性分析的路径应为:首先,将“虚拟财产”与物权、债权和知识产权等相类比,寻求合理的适用规则;其次,再以某种财产理论为基础,确立“虚拟财产”在财产体系或私法体系中的位置,以促进虚拟财产制度的持续转型。

二、寻求“虚拟财产”适用规则之前提的争论及其应对

在如上分析框架内寻求“虚拟财产”的适用规则时,已有虚拟财产法律学说又被物权理论的分歧所阻滞。诸说多将“虚拟财产”之应然规则的规范性主张隐藏于物权理论的描述性阐述,而这种(虚拟财产应然规则之)证成与(物权理论之)描述的混淆导致诸说之间很难就“虚拟财产”之应然规则这一核心问题进行直接、通畅的交流,更不用说达成共识了。为此,似乎可在霍菲尔德之基本法律概念的框架内构建虚拟财产制度,进而摆脱物权理论所造成的障碍,但为防止一败涂地,较务实的做法仍是通过类推适用已有规则来逐步寻求虚拟财产的适用规则。这样,为了清晰地界定已有规则的内涵,还是需要面对那棘手的物权理论。

在已有的七种虚拟财产法律学说中,主要存在两种不同的物权理论。物权说以效力为标准认定物权(下简称“效力标准”)。如杨立新教授认为,只要具有法律上的排他支配或管理的可能性及独立的经济性,就可以被认定为法律上的“物”。网络虚拟财产在法律上具有排他支配和管理的可能性、网络虚拟财产与物都具有独立的经济价值、网络虚拟财产的存在需要一定的空间,因此应将网络虚拟财产作为一种特殊物,适用现有法律对物权的有关规定,同时综合采用其他方式,对虚拟财产进行法律保护[2]。而反对物权说的观点则主张以客体为标准认定物权(下简称“客体标准”),认为物权仅限于有体标的。如刘德良教授认为,物权说虽然是目前大多数人所持的观点,但其缺陷是显而易见的。因为传统物权法中的物权是以有体物为标的的一种支配权;而虚拟物品在本质上属于电子数据,并不属于有体物。因此,将不属于物权法上物权客体的虚拟物品纳入物权的范畴的观点显然是不当的[8]。

显然,效力标准借助对于“物”的扩张解释,主张“虚拟财产”应类推适用传统物法的规则;而客体标准借助对于“物”的限缩解释,主张“虚拟财产”不应类推适用传统物法的规则,“具有排他支配和管理可能性、具有独立经济价值的网络虚拟财产”不应被赋予物法上的排他性权利。

对于如何界定“物”的如是争论,我国《物权法》第二条“本法所称物,包括不动产和动产”的规定不适当地保持了沉默。在此前提下选择物权理论时,虚拟财产法律学说同样应结合其自身的任务或目的。一方面,为清晰地阐释已有规则的内涵,以方便“虚拟财产”适用规则的寻求,应选择客体标准。客体标准主张应对完整纯粹抽象之所有权予以承认与限制:为了反对封建特权,需要一个完全纯粹抽象的所有权,所有权的主体不得分割;但所有权又必须受到市民社会必然性的限制,这种限制主要体现在客体上,即只有有体标的才能成为所有权的客体,其他客体原则上适用债法[22]。如此,客体标准可以阐明已有规则的全部内涵:一部分规则是有体标的上成立的所有权,这些客体可被直接支配,并且应被完全个人主义化;一部分规则是具有非竞争性和可复制性之无体标的上成立的知识产权,这些客体可被直接支配,但基于效率的考虑不应被完全个人主义化;一部分规则是行为上成立的债权,行为不能被直接支配,脱离了主体,行为并不存在。而效力标准则主张传统物法的静止气息与当下社会现实并不相符,应当取消完整纯粹抽象的所有权,即要么修正所有权的概念,限制其权能并扩张其范围[22-23],要么构建双重所有权或与其相类似的制度[24]。这样,效力标准便成了一个空盒子,可以容纳任何我们想要的东西[25],很难简练地阐明相关规则中的社会实然、具体效力及其背后理念。另一方面,若为将虚拟财产的适用规则纳入私法体系,客体标准与效力标准的选择则并非虚拟财产法律学说的核心任务,也便超出了本文的讨论范围①目前,从法史学的角度看,萨维尼和德国《民法典》都主张客体标准,并明确反对效力标准(参见:参考文献[26],[27],[28])。从如实描述社会实然的角度看,客体标准优于效力标准(参见:参考文献[22])。但从促进欧洲共同财产法之形成的角度看,似乎效力标准优于客体标准(参见:参考文献[25])。我国应如何选择,仍需深入思考。[26-28]。

但是,将“物”限定于“有体标的”,其意义仅在于更加清晰地呈现已有规则,以方便“虚拟财产”应然适用规则的思考。该限定并不意味着由于“虚拟财产”不是“有体标的”,其就不应当适用传统物法的规则。“虚拟财产”应适用何种规则,应当结合其对应的社会实然,借助既有规则的引导与类比予以慎重考量。

三、“虚拟财产”之内涵的多样性及其原因

在明确了已有规则的内涵之后,我们便无须再去争论“虚拟财产”之实然到底是不是“物”,只需借助类比推理来思考在“虚拟财产”之社会实然上适用某规则的合目的性,阐明虚拟财产所连接的社会实然、有效规则及背后理念(或连接两者的证成理由)即可[29]。然而,已有虚拟财产法律学说多将规范性的证成理由隐藏于社会实然的选择性描述或有效规则的引申性解释之中,由此导致学说上的多歧样态,且很难形成共识。

其中,由于证成理由被社会实然的选择性描述所遮蔽而导致的分歧主要表现为:知识产权说强调虚拟物品的感知形式,主张虚拟物品是玩家的智力成果,尽管游戏商已经通过软件编程创造出潜在的角色、物品等,但这并不意味着虚拟物品必然会在游戏中出现,仍需要玩家投入大量的时间和智慧去克服游戏障碍,从而使潜在的物品成为现实[7]。债权说强调虚拟物品的效用形式,主张“对于玩家来说,虚拟物的意义不在于其存储形式,甚至也不在其感知形式,而是在其效用形式”[6]。而物权说、新型财产权说与它们的主要分歧在于,电磁记录这种存储形式是否应为虚拟财产法律学说讨论的重点。在这种分歧的基础上,衍生出了“分类型权利说”和“分阶段权利说”这两种仅试图简单综合债权说、物权说、知识产权说,但并未触及各说间主要差异及其实质的观点。仅以债权说与物权说的分歧为例,即使我们赞同“效用形式”之虚拟物上应成立债权,“存储形式”之虚拟物上应成立物权,但还存在另一个问题,当“存储形式”之虚拟物随着“效用形式”之虚拟物发生移转时,是应当适用物权的移转规则,还是应当适用债权的移转规则。对此,债权说、物权说借助对“效用形式”或“存储形式”虚拟物这种社会实然的强调,分别主张应适用债法或物法,但未明确阐述两种不同规则所对应的社会效果及其评价,而“分类型权利说”和“分阶段权利说”则对此保持沉默。显然,这种源于社会实然之选择性描述的分歧及论争,遮蔽了各观点间利益倾向的不同,阻碍了各观点之间的碰撞与融合。

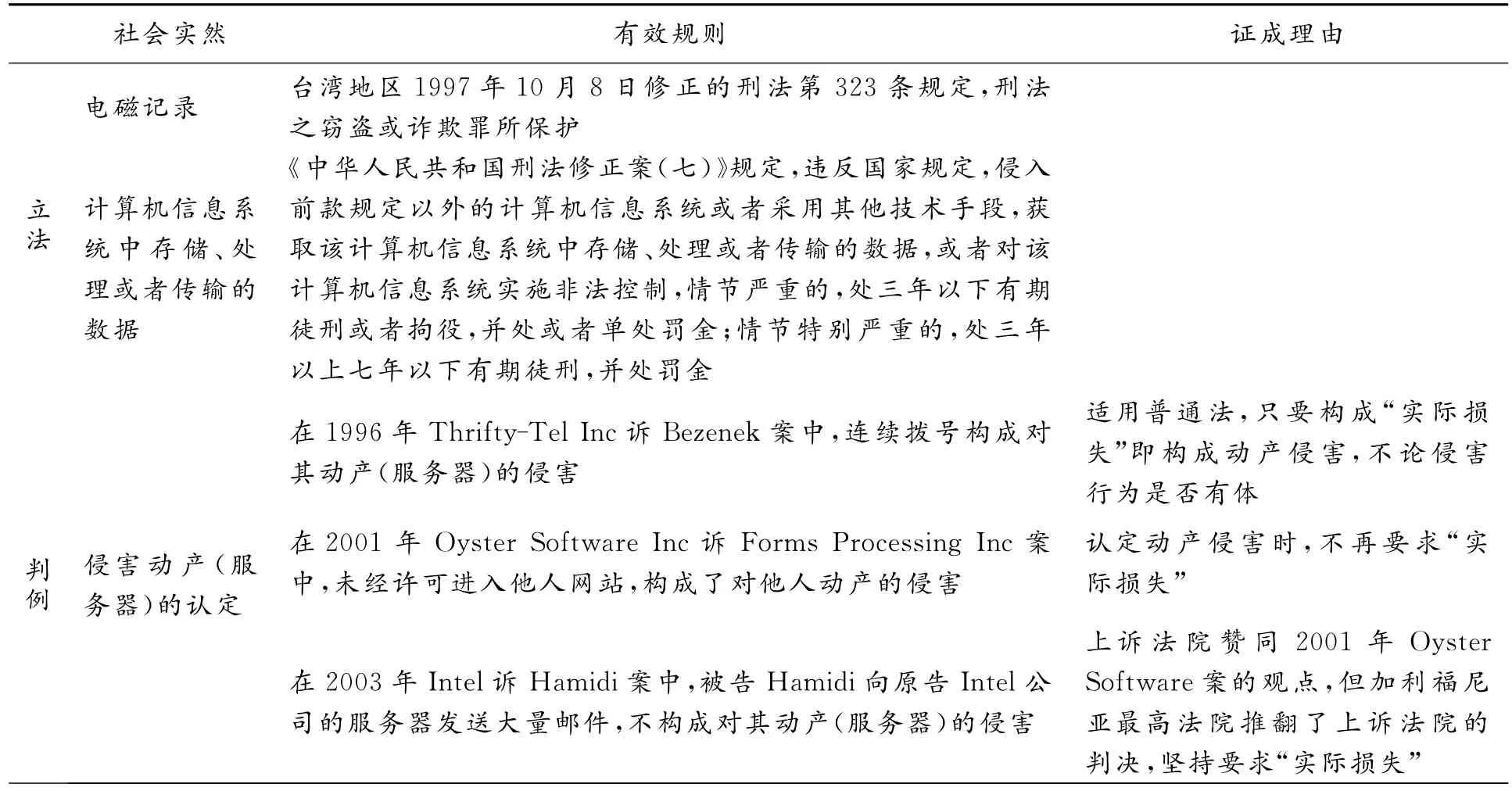

相比之下,通过有效规则的引申性解释来遮蔽证成理由的论证则更为普遍,后果也更为严重。学界大多援引美国1996年Thrifty-Tel案②54Cal.Rptr.2d468(Ct.App.1996).、2001年Oyster Software案③No.CV00-0724JCS,2001U.S.Dist.LEXIS 22520,43(N.D.Cal.Dec.6,2001).、2003年 Hamidi案④71P.3d296(Cal.2003).和2006年Bragg案⑤Civil Action No.06-4925.来论证“虚拟财产”应适用财产法。但这些判例所处理的具体问题都与“虚拟财产”的财产性问题并无直接相关性。Thrifty-Tel案、Oyster Software案和Hamidi案所处理的具体争议是:在认定与计算机网络设备相关的动产侵害时,是否要求证明存在实际损害。Thrifty-Tel案中,原告主张被告的行为(连续拨号)构成对其动产(服务器)的侵害。法院支持了原告的观点,但Thomas Crosby法官在法官意见中多此一举地又说明被告无体行为也构成侵害。事实上,对动产的侵害只需要有实际损害,而不要求侵害行为的形式。Oyster Software案中,原告主张被告未经许可进入其网站,构成了对其动产的侵害。但被告宣称其行为并未构成实际损害,故不构成对动产的侵害。法院认为,认定动产侵害已不需要实际损害。Hamidi案中,原告Intel公司认为被告Hamidi向其服务器发大量邮件,构成对其动产(服务器)的侵害。被告宣称其行为并未造成实际损害。上诉法院认为无需证明实际损害,但加利福尼亚最高法院认为需要证明。Hamidi案以后,其他法院的态度仍处不确定之中[14]。而2006年Bragg案争议的焦点是,网络游戏服务条款中“纠纷只能通过仲裁解决”的约定是否具有可执行力,该焦点与“虚拟财产”财产性问题的距离更为遥远。

而我国多被援引用来证成“虚拟财产”之财产性的判例是2004年李宏晨案①李宏晨诉北京北极冰科技发展有限公司案,(2004)二中民终字第02877号。。该案法院认定被告没有履行服务合同关系中必要的注意义务,应承担网络安全保障不利的责任,判决被告回复原状并赔偿原告损失。该案中的损害赔偿请求权多被不适当地引申为原告应享有电磁记录上的某种财产权利(或主观权利)。事实上,损害赔偿请求权所保护的利益不应完全等同于主观权利:对于前者,原则上若存在利益损失与主观上的“应归责”,则成立损害赔偿请求权,但不得强制被告以绝对安全的方式履行相应的注意义务[22][30];其并不强调对被告本身的某种控制。而对于主观权利,原则上只要权利遭侵害即可主张不作为请求权;其强调“对他人自由的一种合法限制”[23]。李宏晨案的判决仅涉及损害赔偿请求权,并未涉及注意义务(即网络安全保障义务)的强制履行及其程度或方式②在我国,网络游戏运营商应如何履行网络安全保障义务的问题,主要由以《计算机信息系统安全保护条例》(国务院令第147号)为核心,包括《计算机病毒防治管理办法》(公安部令第51号)、《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号)等在内的规范群所规定。;主观权利的核心理念并未突显。如此,电磁记录上应适用物权之规定的规范性主张并未得以正面、明确的证成,其实质上仅是“原权—救济权”[31]之描述性权利体系下逻辑反推的结果,而与现实的利益博弈及价值抉择无关。此类虚拟财产之内涵的阐述便仅仅是法学概念天国中缺乏论证之观点的表达,很难与其他观点进行较深入的论争;各观点间便只能是各自说话,缺乏交流,更无理性之共识。

为此,作为法律学说的虚拟财产理论,唯有直白、清晰地阐述虚拟财产之社会实然、有效规则以及联结两者的证成理由,方能较好地履行其对虚拟财产法律材料进行分析评价性阐释,进而引导人们就虚拟财产领域内正义之具体化进行讨论与反思的职责,而不至于再招致实务部门或网络法课堂上学生们那无奈的一笑了之。

四、结论与建议

就目前而言,与“虚拟财产”相关之立法、判例及学说的大致情况如表1所示。

表1 目前“虚拟财产”相关之立法、判例及学说的大致情况

续表

在描述实然规则的意义上,仅从已有立法和判例来看,“虚拟财产”领域内的已有规则不具有财产性;或者说,“‘虚拟财产’是否具有财产性”这一问题,其消极的误导性作用大于其积极的引导性作用。这些已有法律素材直接强调的是“各方主体应为之事”,并非“某人所拥有的有益事物”或“某主体对自己应有事物的道德权力”。一方面,这些涉及“各方主体应为之事”的规则依靠公平原则、保护消费者原则、公共政策等便足以获得正当性,而无需借助财产理念下“某人所拥有的有益事物”遭受损害而寻求正当性。正义的具体方案不必非要经过“物化”或“财产化”而得以证成。并且,财产理念与公平原则、保护消费者原则等在个案中也可能发生冲突①例如,财产理念与保护消费者理念发生冲突的情况(参见:参考文献[31])。[32],将它们等同或将公平原则等依附于财产理念,无助于规则描述与个案裁决。另一方面,这些“各方主体应为之事”的具体内容,更接近于垃圾邮件、网络安全、网络格式条款等规制制度,而非财产规则中不作为请求权或损害赔偿请求权的履行。在不作为请求权或损害赔偿请求权之构成要件与具体内容的引导下,很难认知关于网络安全保障义务之履行、垃圾邮件等不正当行为之规制等更为细化的要求。与其将已有这些法律素材解释为财产规则,不如将其解释为垃圾邮件、网络安全等规制制度的萌芽或个案。

在寻求应然规则的意义上,“‘虚拟财产’是否具有财产性”这一问题,具有积极的引导性作用。该问题不仅可引导我们思考“虚拟财产”移转规则等可能出现的问题,也可在公平原则、保护消费者原则等之外,为“虚拟财产”相关之规制问题提供财产理念的独特理解。但应注意的是,在法学共同体内,财产理念的独特理解不应隐藏于相关法律概念(财产、物权)的分歧或社会实然的不同选择之中,不应借助晦涩难懂的概念或极富煽动性的说辞来抽象地表达,而应结合具体的社会实然直白地表明其利益或价值倾向,以供立法者选择。鉴于互联网信息服务产业中复杂的经营模式及其利益纷争,“虚拟财产”相关之应然规则的寻求将是一个复杂的过程,仍有待更加深入的精细化、类型化研究以及立法政策的逐步考量。

[1] 吴晓华,张海燕.论网络虚拟财产的法律保护——以宪法为中心[J].成都理工大学学报:社会科学版,2005(2):99.

[2] 杨立新,王中合.论网络虚拟财产的物权属性及其基本规则[J].国家检察官学院学报,2004(6):7.

[3] 钱颖萍,彭霞.关于网络虚拟财产的法律探讨[J].云南行政学院学报,2005(5):111.

[4] 林旭霞.虚拟财产权研究[M].北京:法律出版社,2010:31-33.

[5] 邓张伟.论网络游戏中虚拟财产的法律属性及变动规则[D].厦门:厦门大学,2006:6.

[6] 寿步.网络游戏法律政策研究2009——网络虚拟物研究[M].上海:上海交通大学出版社,2009:169.

[7] STEPHENS M.Sales of In-Game Assets:An illustration of the Continuing Failure of Intellectual Property Law to Protect Digital-Content Creator[J].Texas Law Review,2002,80(6):1530.

[8] 刘德良.论虚拟物品财产权[J].内蒙古社会科学:汉文版,2004(6):32.

[9] 刘惠荣.虚拟财产法律保护体系的构建[M].北京:法律出版社,2008:83.

[10]FAIRFIELD A.Virtual Property[J].Borton Uni-versity Law Review,2005(85):1047.

[11]寿步,陈跃华.网络游戏法律政策研究[M].上海:上海交通大学出版社,2005:40-42.

[12]张楚.电子商务法[M].第2版.北京:中国人民大学出版社,2007:258-259.

[13]WESTBROOK T J.Owned:Finding a Place for Virtual World Property Rights[J].Michigan State Law Rewiew,2006:779-812.

[14]LASTORKA G.Decoding Cyberproperty[J].Indiana Law Review,2007(40):26-27.

[15]FARBER D A.Access and Exclusion Rights in Electronic Media:Complex Rules for a Complex World[J].Northern Kentucky Law Review,2006(33):459-482.

[16]侯水平,黄果天.物权法争点详析[M].北京:法律出版社,2007:5.

[17]郑成思,薛虹.再谈应当制定“财产法”而不是制定“物权法”[M]//易继明.私法:第7卷.北京:北京大学出版社,2004:9.

[18]王利明.我国民法典重大疑难问题之研究[M].北京:法律出版社,2006:258.

[19]黄茂荣.法学方法与现代民法[M].北京:法律出版社 ,2007:541.

[20]弗朗茨·维亚克尔.近代私法史——以德意志的发展为观察重点[M].陈爱娥,黄建辉,译.上海:上海三联出版社,2005:584-588.

[21]克默雷尔.侵权行为法的变迁:上[M].李静,译//王洪亮.中德私法研究:第3卷.北京:北京大学出版社 ,2007:76.

[22]罗尔夫·克尼佩尔.法律与历史[M].朱岩,译.北京:法律出版社,2003:235-276.

[23]雅克·盖斯坦,吉勒·古博.法国民法总论[M].陈鹏,译.北京:法律出版社,2004:175-178.

[24]孟勤国.物权二元结构论——中国物权制度的理论重构[M].北京:人民法院出版社,2004:61-69.

[25]迪尔克·赫尔鲍特.封建法:欧洲真正的财产共同法——我们应当重新引入双重所有权?[M].张彤,译//王洪亮.中德私法研究:第4卷.北京:北京大学出版社,2008:126-141.

[26]弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼.萨维尼论对人之诉和对物之诉[M].田士永,译//王洪亮.中德私法研究:第1卷.北京:北京大学出版社,2006:198.

[27]弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼.萨维尼论财产权[M].金可可,译//王洪亮.中德私法研究:第1卷.北京:北京大学出版社,2006:207-215.

[28]金可可.债权物权区分说的构成要素[J].法学研究,2005(1):24.

[29]李乐.虚拟世界的金钱交易分析[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2010(2):30-33.

[30]迪特尔·梅迪库斯.德国债法总论[M].杜景林,卢谌,译.北京:法律出版社,2003:313-319.

[31]马俊驹.人格和人格权理论讲稿[M].北京:法律出版社,2009:330.

[32]董笃笃.论商标法中的“公众使用规则”——以吉利“陸虎”商标争议案为例[J].知识产权,2013(1):44-47,61.