社会文化视角下的语言学习策略实证研究

——以德国某大学中国留学生为例

2013-09-21姜峰

姜 峰

(东北大学 外国语学院, 辽宁 沈阳 110819)

近年来,随着国际教育合作的日益紧密,我国海外留学生人数不断增加,所有留学生面临的第一个问题就是如何突破语言关。对于他们来说,突破语言关并不是单纯地通过语言考试,更重要的是如何完成日常的学习和研究任务。许多学习者在通过语言资格考试以后,在专业学习阶段仍然感到语言能力不足大大地阻碍了自己专业的学习,甚至有的学生开始抱怨专业学习阶段语言水平提高缓慢。

社会文化理论主张人类的高级心理机能是社会历史的产物,人类社会文化以及社会交互作用对人的心理发展起到至关重要的作用[1-3]。那么,中国留学生的语言学习策略是否也会随着社会文化环境的改变而改变?如果是,那么专业学习阶段的外语学习者是如何组织自己的语言学习的呢?语言学习策略的变化与课堂学习环境诸要素间是否存在着相互影响的关系。

针对上述问题,笔者利用在德国访学的机会进行了一项关于德国的中国留学生学习策略和专业课堂教学环境关系的调查研究,探讨专业课堂教学环境对于中国留学生外语学习策略的影响范围及其成因。

一、 研究背景

1.社会文化理论

社会文化理论是由前苏联心理学家维果斯基于20世纪30年代提出的,是现阶段对二语习得研究社会派影响最大的理论之一。虽然被称为社会文化理论,但该理论不仅仅是探讨人类社会的文化因素,而是强调社会文化是人类心理语言形成的重要组成部分,人类对于自身知识体系的建构过程不是孤立的,而是与自身所处的社会、历史和文化背景交织在一起的。简而言之,语言是人发展的重要的符号工具,脱离人的过去历史以及所处的文化环境是无法研究语言的特点和规律的[4-5]。

2.社会文化视角下的二语习得研究

前苏联在20世纪30年代就已经开始在维果斯基的社会文化理论指导下进行二语习得研究了,但这种研究视角在当时并没有被英美等国的二语习得研究者所采纳。依据社会文化理论的观点,人的生存与发展依赖于物质或符号工具(语言)作为中介[5],知识是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助他人(包括教师和伙伴)的帮助,利用必要的学习资源(包括文字材料、音像资料、多媒体课件以及互联网上获得的信息),通过意义建构的方式而获得。

20世纪80年代,Frawley & Lantolf (1985)发表了论文SecondLanguageDiscourse:AVygotskianPerspective,由此拉开了社会文化视角下二语习得研究的序幕,此后,越来越多的学者开始从社会文化理论的角度从事二语习得研究,在不到30年的时间里,以期刊论文、博士论文以及书籍发表的研究成果已经超过300篇,逐渐成为二语习得研究的一个新的视角。这些研究成果可以概括为以下四个方面:理论作为数据阐释的映射;解释理论涉及到的问题或者方案;理论作为促进二语习得的教育框架;涉及理论框架内某些特定概念的相关研究,例如:最近发展区( zone of proximal development ),动态测评(dynamic assessment)等等[6]。

3.社会文化理论和学习策略研究

学习策略是指学习者为了提高自身学习效率所采用的一种有意识的行为(Anderson,2005)。学习策略研究开始于20世纪80年代,在过去的30多年中逐渐成为许多学者研究的重点,随着二语研究与社会文化理论研究的不断深入,学者们逐渐开始在社会文化理论的视角下研究学习者的学习策略使用情况。作为一种关注人类社会文化和认知发展关系的理论,社会文化理论对于研究学习策略影响因素,特别是社会文化影响因素研究具有指导和借鉴的意义。已经有许多学者进行了多项相关研究[7-9]。这些研究从不同的层面研究和论述了学习策略和社会文化中介因素之间的关系。例如,Donato & McCormick利用档案袋评价法研究课堂文化环境与学习者策略构建的影响以及成因。Gao利用访谈法对在英国的中国留学生词汇学习策略的变化进行研究。苏翊羽采用半结构式访谈法对于英国某大学TESOL专业14名学生进行了调查,通过重点对比两名中国学生不同学习策略的使用情况,阐述社会文化中介工具的中介作用。不过,上述这些研究大多把目光集中在单纯的语言学习或者单纯的专业学习层面上,由此,本研究希望从留学生专业课堂教学环境出发,探讨专业学习阶段外语学习策略变化和影响因素。

二、 研究设计

1.研究对象

本研究以德国某大学60名母语为汉语的留学生作为受试,所有受试均为通过语言考试的大学在读学生,学习目的和文化背景相似,从而保证调查结果能够比较客观地反映专业课堂教学环境对于中国留学生外语学习策略的影响。

2.研究问题

本研究主要研究下列问题:

① 德国的社会文化环境对于中国留学生外语学习策略,特别是高频策略的影响情况。

② 专业课堂教学环境对于中国留学生外语学习策略的影响范围及其成因。

3.研究方法

本研究采用以问卷调查为基础的定量分析和采用结构式访谈收集数据的定性研究相结合的研究方法。

(1) 定量研究

本研究中的定量分析以问卷调查为基础。量表的制定以SILL(strategy inventory for language learning)语言学习策略量表为基础[10]。Oxford 语言学习策略量表是现阶段使用最为广泛的语言学习策略量表,越来越多的学者使用该量表来研究学习策略与性别、语言水平、学习要素和文化因素之间的关系[11-14]。

由于研究中的受试为DaF(德语作为外语)学习者,而非ESL(英语作为外语)学习者,所以对量表进行了针对性的修改。在量表修改的过程中,笔者参考了国内外研究者所制定的学习策略调查问卷,以及学者们关于外语学习策略特点和分类的论述[15-17]。

调查分为两个部分,第一部分为受试的个人信息和学习背景等知识,包括受试的年龄、性别、德语学习背景(时间)和在德国居住时间等信息。第二部分为具体学习策略的使用和变化情况,共50项具体策略使用情况调查和6个开放式问题,50项具体策略使用情况调查量表使用Likert五级量表形式,6个开放式问题主要调查学习者到达德国后,哪些学习策略的使用频率相比于国内的学习阶段在使用频率上有所增加。

(2) 定性研究

定性研究主要围绕高频策略的变化与(专业学习)课堂文化环境中介因素的关系,重点研究学习者语言学习策略变化与教学文化环境变化的关系。

4.数据的收集与分析

数据的收集和分析分为两个阶段。

第一阶段采用问卷的方式收集数据,采用定量分析的方法借助统计学软件(SPSS 20)进行分析。调查发放问卷60份,回收的有效问卷为58份(未回答全部问题者视为问卷无效),问卷调查的有效率为96.7%。

首先通过定量分析的方法,借助统计学软件(SPSS 20)对数据进行描述性分析和相关度分析,采集出受试的高频语言学习策略变化情况。

提取出的数据需要同时满足两个条件:

(1) 该项策略属于高频语言学习策略,即得分中值大于3.5。

(2) 50%以上的受试认为,到达德国后该策略的使用频率有所提高。

第二阶段采用结构式访谈的形式收集数据,以高频策略的变化情况为主要内容,随机抽取20名受试进行访谈,利用结构式访谈法采集数据,对访谈数据进行记录和转写,部分数据转化为百分率,以便分析和论述。访谈主要围绕学习者到达德国以后学习策略使用的变化情况及其成因展开。参考其他学者对社会文化理论和学习策略的研究成果[18],研究从访谈结果中提取出7个不同维度来分析专业课堂教学环境对于中国留学生外语学习策略使用的影响作用,见表1。

表1 分析影响外语学习策略中介因素的不同维度

三、 实证结果及分析

1.高频策略的使用情况

通过第一阶段的问卷,共提取出8项高频策略,具体见表2。

表2 中国留学生高频策略的使用情况

在分析结果中,中值水平最高的是记忆策略(3.926 5)和元认知策略(3.901 6)。但是记忆策略却没有任何一项被作为高频策略提取出来,而元认知策略却有3项,这说明对于中国留学生来说,受到学习习惯等因素的影响,在学习中虽然经常使用记忆策略,但是记忆策略却受环境影响不大,相比之下,元认知策略的提高受到环境因素的影响较大。

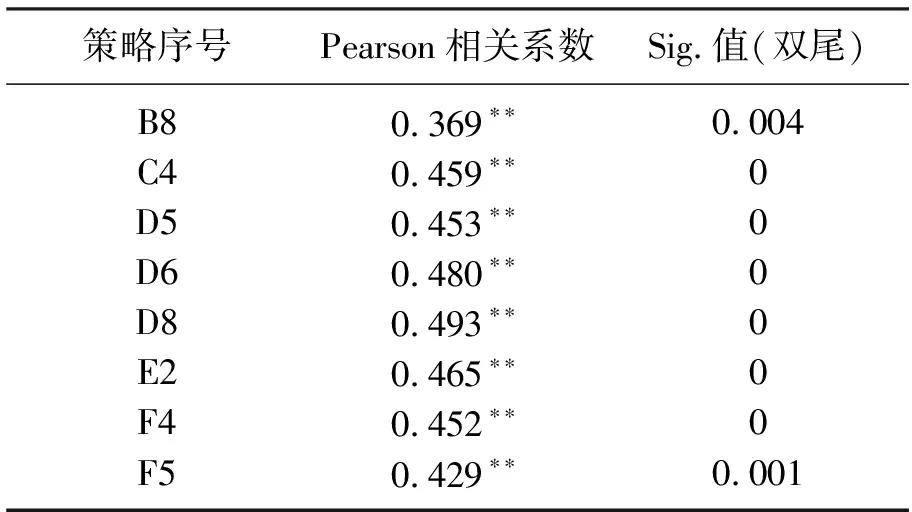

提取出高频使用策略虽然在分布上便显出不均衡性,但通过SPSS(pearson系数)相关性分析我们发现,所有这些策略与受试在德国的学习时间的相关性均达到0.01显著水平,即达到了显著水平(见表3)。说明随着学习主体和社会环境作用的不断加深,学习策略受到的影响也相应增加。

表3 中国留学生高频策略的差异比较

注:**表示统计结果在0.01水平上显著。

2.影响高频策略使用的教学环境因素

(1) 教学环境对语言学习策略的影响

通过第二阶段的访谈得到的数据我们发现,几乎所有的受试在专业学习的开始阶段都感觉到听课很吃力,特别是在课堂语言的输入与输出和学术文献的阅读等方面。这种现象也出现在许多相关的研究结果中[18]。

90%的受试在回忆第一学期的专业学习时都用了如下的相似描述:“第一节专业课对我来说根本就是零收获,基本的概念和学者似乎都听说过,但就是听不懂内容。后来我才知道课前老师已经把课件和相关内容都上传到网上,供学生下载预习。此后我开始课前阅读相关学术文献,上课用录音笔录下老师的授课内容以便于回去复习。但最大的问题还是来自于语言,虽然已经通过了语言考试,但我的阅读速度还是太慢,需要阅读的文献又太多,陌生的专业术语和词汇也很多,为了提高阅读效率我开始改变自己的阅读策略和德语学习策略。”(受试A访谈记录)

从上面的访谈内容我们可以看出,在目的语环境下,专业课堂教学环境的变化而引发的语言能力不足,是导致受试语言学习策略使用变化的直接动因。

(2) 学习主体对语言学习策略的选择与调整

为了克服专业学习中遇到的困难,大多数受试通过改变原有的语言学习策略来提高自己的专业学习效率。然而从达到的效果看,只有30%的受试对调整策略后的阅读效率感到满意;而另外70%的受试虽然在遇到同样的困难后也调整了自己的语言学习策略来促进自己的专业学习,但是没有达到理想的效果。分析两类受试的访谈结果我们发现,作为学习主体,他们在目标设定、策略调控等方面显示出很大的差异(表4)。

表4 不同学习主体的目标设定和策略调控情况

前者大多具有比较明确的阶段性目标和长期目标,例如尽快完成学业,为自己的毕业论文找到合适的研究题目,而且针对性很强,有的甚至精确到第二天具体的讨论内容的构建,同时经常检测目标的完成情况和策略的有效性。对调整效果不满意的受试在设定自身学习目标时往往比较模糊,而且采用的策略没有明确的针对性,即使设定了目标或者采用了积极的态度来调整语言学习策略,却很少检测目标的完成情况,而且在策略效果不好的时候很少主动调整自己的学习策略,表现得比较消极。

(3) 伙伴因素对学习策略的参与和影响

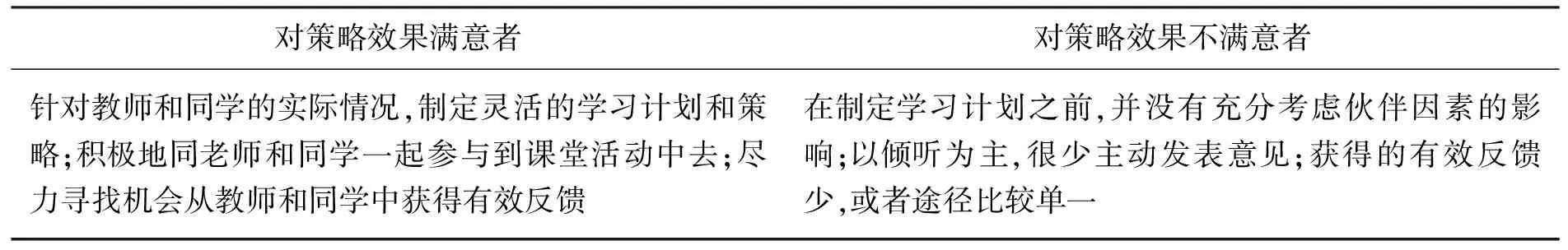

学习伙伴因素对于受试的影响也体现出明显差异(表5)。

表5 伙伴因素对于学习主体的影响情况

通过分析访谈结果我们发现,对学习策略效果满意的受试往往能够根据不同课程中教师和同学的具体情况采取灵活的策略,并且积极地与老师和同学交流从而获得有效的反馈。对于他们来说,学习伙伴因素发挥着多重的作用,影响着受试的语言学习策略。他们不但与学习主体共同参与学习活动,而且还作为学习主体制定学习策略的影响因素,学习主体通过与伙伴的互动,获得有效反馈,提高专业学习的有效来源。相反,对策略效果不满意的受试往往并不主动从学习伙伴那里获得反馈,或者过分依赖某些学习伙伴作为信息来源。

四、 结论和启示

1.结论

(1) 社会文化环境的改变能促使语言学习者改变自身的语言学习策略

通过研究我们发现,中国留学生在到达德国以后,某些语言学习策略的使用频率也随之改变,而且这些策略的使用频率与到达德国的学习时间呈现出显著的相关性。第二阶段的访谈结果也进一步说明,新的社会文化环境,特别是课堂文化环境是产生这种策略变化的直接动因。

(2) 专业课堂环境、学习主体和学习伙伴三大因素对于外语学习者(专业学习阶段)的语言学习策略有不可忽视的影响作用

通过访谈的结果我们发现,几乎所有的受试都认同,对于留学生来说,专业学习与外语学习相互融合、密不可分。提高语言水平的主要目的还是为了促进专业学习。

本研究的所有受试在到达德国以后,在新的课堂文化环境下,都面临着学术文献难度大、外语输入与输出的要求高,以及论文写作等困难。为了解决这些困难,大部分受试选择了在加强专业学习的同时,依靠提高语言能力来进一步改善专业学习效率,从而导致了语言学习策略使用频率上的变化。通过本研究的分析结果我们发现,改善外语学习策略,提高外语能力,有助于外语学习者的专业学习。

然而从个体对学习效果满意程度的分歧来看,在以促进专业学习为目的的外语学习中,学习主体、学习伙伴和学习环境这三个中介因素之间的关系并非简单和单向性的,整个学习过程的成功需要三个因素共同作用。在本研究中,目标明确、善于检测和反思策略效果的学习者更容易达到预期的学习效果;而目标的确定和策略的调整又离不开学习伙伴的影响和反馈,善于使用策略,从学习伙伴那里获得有效的反馈的学习者,更容易达到预期的学习效果。对于学习主体来说,专业的课堂环境不但是他们制定一切学习策略的动因,同时也是他们的最终目的,即更好地融入专业课堂教学环境中去,从而更好地完成专业学习。

这恰恰符合社会文化理论视角下关于学习的描述,按照社会文化理论的观点,学习首先应该是社会的,然后才是个体的。首先是不同心智之间的,然后才是个体心智之内的。在语言习得中,人际(学习主体、学习伙伴和专业课堂环境之间的相互作用)活动先于人内(学习主体完成学习)活动。人际活动可以储存在学习主体的大脑中,与人内活动交织在一起。学习主体是通过语言产出(languaging)来连接人际活动与人内活动的[19]。所以,对于外语学习者来说,专业课堂环境下的语言学习是不可或缺的重要组成部分,值得我们进一步深入研究。

2.启示

表2的统计结果显示,一共有8项具体语言学习策略的使用频率有所提高,其中4项来自认知策略和元认知策略。这种现象告诉我们,受到学习习惯和应试压力等因素的影响,许多有效的外语学习策略容易被国内的外语学习者忽视,对于国内一部分外语学习者来说,这些学习策略的使用频率还有进一步提高的空间,这对于我国外语教学改革有很大的启示作用。教师可以在课程中增加更多需要学习者依靠自主计划和综合分析的任务设计,鼓励学生自己制定学习计划、监控学习过程和评估学习效果,从而更好地激活学习者认知策略和元认知策略的发展。

参考文献:

[ 1 ] Vygotsky L S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

[ 2 ] Vygotsky L S. Language and Thought[M].Cambridge: MIT Press, 1986.

[ 3 ] Lantolf J P. Second Language Learning as a Mediated Process[J]. Language Teaching, 2000,33(2):79-96.

[ 4 ] Lantolf J P, Thorne S. Sociocultural Therory and the Genesis of Second Language Development[M]. Oxford: Oxford University Press, 2006.

[ 5 ] 文秋芳. 评析二语习得认知派与社会派20年的论战[J]. 中国外语, 2008(3):13-20.

[ 6 ] Lantolf J P, Beckett T G. Sociocultural Theory and Second Language Acquisition[J]. Language Teaching, 2009,42(4):459-475.

[ 7 ] Donato R, McCormick D. A Sociocultural Perspective on Language Learning Strategies: The Role of Mediation[J]. The Modern Language Journal, 1994,78(4):453-464.

[ 8 ] Oxford R L. Towards a More Systematic Model of L2 Learner Autonomy[C]∥Palfreyman D, Smith R C. Learner Autonomy Across Cultures: Language Education Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003:75-92.

[ 9 ] Huang Junsheng, Andrews S. Situated Development and Use of Language Learner Strategies: Voices from EFL Students[J]. Language Learning Journal, 2010,38(1):19-35.

[10] Oxford R L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know[M]. Boston: Heinle & Heinle, 1990.

[11] Green G M, Oxford R A. A Closer Look at Learning Strategies, L2 Proficiency, and Gender [J]. TESQL Quarterly, 1995,29(2):261-297.

[12] Warton G. Language Learning Strategy Use of Bilingual Foreign Language Learners in Singapore[J]. Language learning, 2000,50(2):203-243.

[13] Bruen J. Strategies for Success: Profiling the Effective Learner of German[J]. Foreign Language Annals, 2001,34(3):216-225.

[14] Chamot A U. Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching[J]. Electronic Journal of foreign Language Teaching, 2004(1):14-26.

[15] Chang Hsuan-Chen. Deutsch Als Zweite Fremdsprache: Eine Empirische Untersuchung der Lernstrategien Taiwanesischer Studierender im Hinblick auf Autonomes Lernen[M]. Bielefeld: Universitaet Bielefeld, 2002.

[16] 文秋芳,王立非. 中国英语学习策略实证研究20年[J]. 外国语言文学, 2004,21(1):39-45.

[17] 于元芳,刘永兵. 对二语学习策略理论的验证性研究[J]. 中国外语, 2009,6(4):83-89.

[18] Robertson M, Line M, Jones S,et al. International Students, Learning Environments and Perceptions: A Case Study Using the Delphi Technique[J]. Higher Education Research and Development, 2000(1):89-102.

[19] Swain M. Languaging, Agency and Collaboration in Advanced Second Language Proficiency[M]∥Byrnes H. Advanced Language Learning: The Contribution of Halliday and Vygotsky. London: Continuum, 2006:95-108.