洞庭湖生态经济区生态屏障体系建设

2013-09-21张灿明

张灿明 ,李 姣 ,金 彪

(1.湖南省林业科学院生态所,湖南长沙 410004;2.湖南师范大学商学院,湖南长沙 410081;3.湖南省八大公山国家级自然保护区管理局,湖南张家界 427100)

洞庭湖生态经济区是一个以流域、湖泊构成的复杂巨系统——社会—经济—自然复合生态系统[1]。流域内的山、河、湖泊和丘陵、平原等自然要素是一个互相联系、依托和制约的整体,与流域内的城市、乡村、人口及其生产生活活动等,统一于社会-经济-自然复合生态系统的框架之内。流域内丰富的水土资源和良好的生态环境,支撑着流域社会经济的发展。然而,社会经济的快速发展,导致对流域资源和环境的不合理开发利用,给流域内生态系统带来严重的环境污染、资源加速耗竭等一系列生态环境问题[2-3],因此,建设洞庭湖生态经济区生态屏障体系就显得尤为重要。

一 生态屏障体系建设的原则与依据

生态屏障体系建设是实现生态系统服务的基础。生态系统服务是在对生态系统结构、功能、过程充分认知的基础上,合理开发、利用生态系统给人类提供的产品和服务,保持或增强生态系统的完整性和持续性,不危及到后代人享用生态系统服务以增进其福利的能力。通常,人口、经济、社会、文化以及技术改革等,是导致生态系统及其服务发生变化的五大间接驱动因素[4],也是实现区域生态系统服务的重要因素,在实施洞庭湖生态屏障体系建设时必须对这些因素加以充分考虑。

洞庭湖生态经济区的生态屏障体系建设应遵循以下三个原则:第一,维持生态系统健康。生态屏障体系建设为维持生态系统服务提供基本需求,要求生态系统维持必需的、最低的结构水平、活力水平和弹性水平,即一定的生态系统健康水平。第二,生态系统服务和人类福利的最大化。在一定的区域和时间里,生态系统服务的量是有限的。生态屏障体系的稳定是维持生态系统健康的基础,也是维持生态系统服务的物质条件,只有在牢固的物质基础保障下,才能促进和实现生态系统服务对人类福利的最大化。第三,生态功能定位分异与利益分配的综合平衡。由于生态屏障体系的主体功能定位是提供生态服务,生态系统服务的外部经济效应、公共物品效应和空间转移等特性,导致维护和提高生态系统服务功能的成本与从中获取收益的不对称,从而削弱人们维护生态系统健康的积极性。因此,在对生态系统服务的整体利用中,利益分配的平衡就显得非常重要[5]。

根据洞庭湖生态经济区区域生态系统的空间特征、生态敏感性和生态系统服务功能定位等分析,依据其自然属性和主导服务功能类型,将洞庭湖生态经济区划分为4个生态功能区,即天然湖泊与湿地生态保护区、平原与丘冈生态农业区、岳益常城市人居环境与生态产业区、环湖丘陵与中(低)山生态屏障区[6]。其中,湖区平原与丘冈生态农业区和岳益常城市人居环境与生态产业区2个区,可明确定位为生产与生活重要功能区,而洞庭湖天然湖泊湿地生态保护区、环湖丘陵与中(低)山生态屏障区,则是作为总体布局中的生态屏障体系主体功能区,这也是本文着重探讨的问题。毫无疑问,生态功能分区为构建生态屏障体系提供了宏观框架,但如何实现总体布局中的具体生态功能定位,还有必要

2.重要湿地建设。重点加强东洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖3处国际重要湿地和横岭湖国家重要湿地的保护和管理。对9处已建省级重要湿地加大保护管理力度,有计划地推动向国家级重要湿地晋升,新增和整合省级重要湿地28处。通过5~10年的努力,使区域内各类重要湿地面积达26万公顷,形成不同类型、不同区域分布、不同保护重点的重要湿地生态屏障支撑体系。

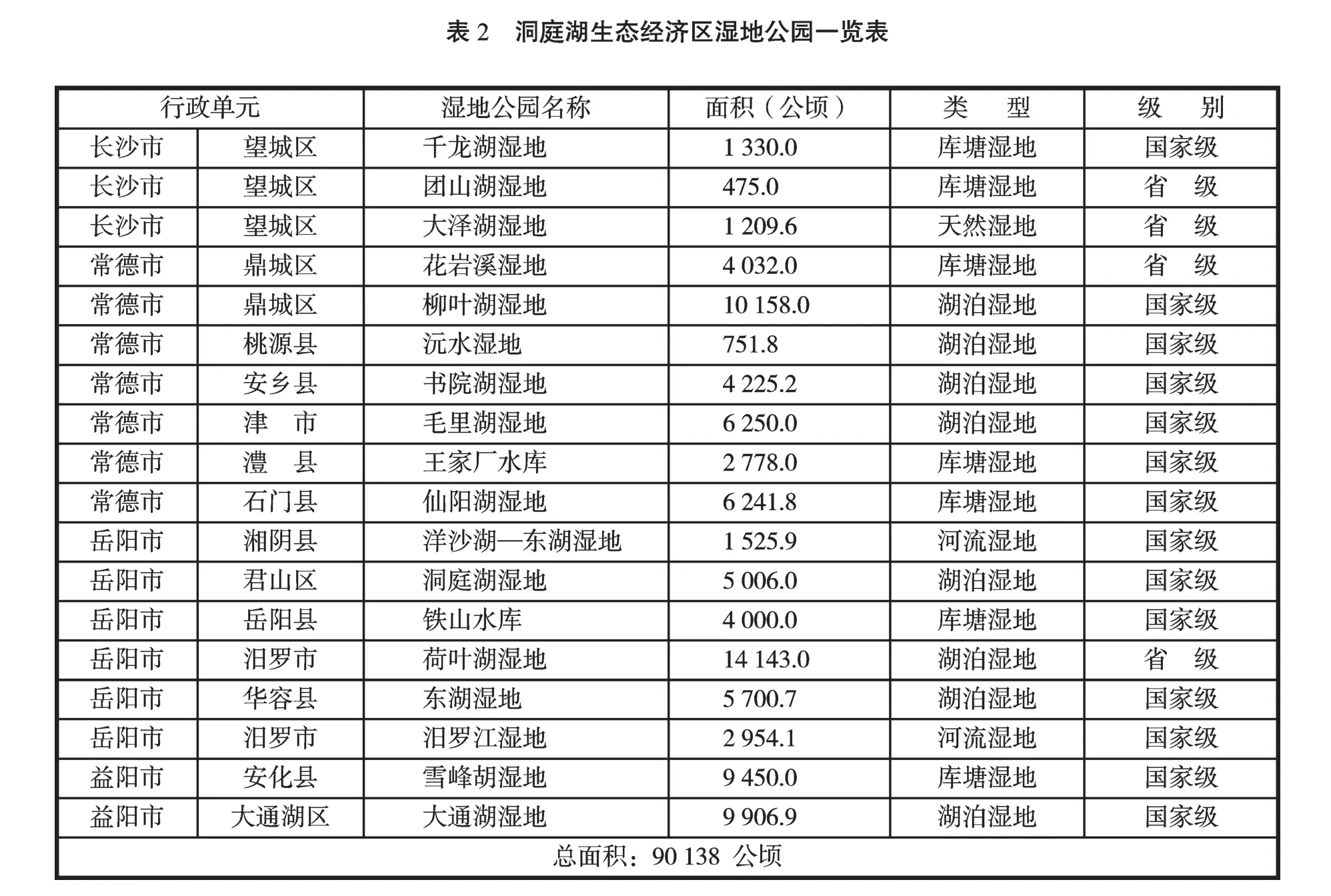

3.湿地公园建设。湿地公园建设应以优先保护、晋级13处国家级湿地公园为重点。至2020年,使洞庭湖生态经济区湿地公园总数达到16处以上,总面积不少于7万公顷,形成包括不同湿地类型、不同在整体框架下确定优先领域和主要建设内容及重点建设工程。

二 生态屏障体系建设的重点内容

(一)天然湖泊湿地生态保护体系建设

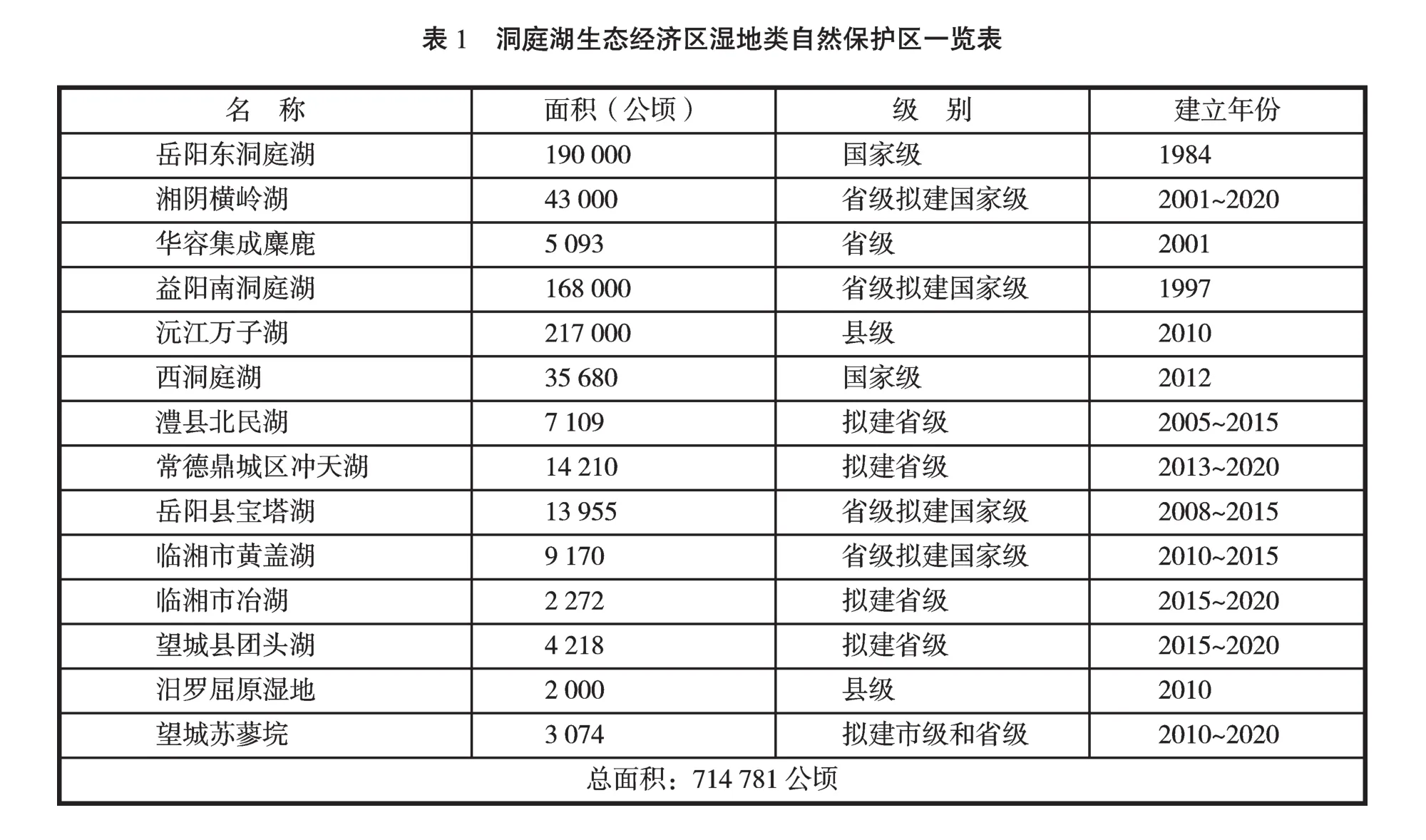

1.湿地生态自然保护区建设。湿地自然保护区的建设和生态恢复,应着重加强对已列入《全国湿地保护工程规划》和《全国湿地保护工程实施规划》的湿地自然保护区的建设,特别是东、南、西洞庭湖3个自然保护区的建设。至2020年,洞庭湖区湿地类型自然保护区达14处。其中,国家级6处,省级6处,保护总面积力争达到70万公顷,构建能覆盖各种类型和重点保护对象的湿地自然保护区核心屏障支撑体系(见表1)。景观特色、不同地理区域及不同保护重点的湿地公园生态屏障辅助体系(见表2)。

4.退化湿地恢复。对洞庭湖生态经济区面积大于1.0平方公里的湖泊进行生态恢复和修复。根据1999年《中国湖泊名称代码》统计,湖南洞庭湖区面积10平方公里以上的湖泊14处,1~10平方公里的湖泊122处。5年内优先对大通湖、毛里湖、南湖、东湖、塌西湖、烂泥湖、大南湖、胜利湖、烟包山(湖)、白芷湖、瓦岗湖、白泥湖、太白湖、鹿角湖、大荆湖等5平方公里以上的湖泊湿地实施恢复或修复工程;之后5年重点对5平方公里以下的湖泊湿地实施恢复或修复工程。通过10年计划,洞庭湖区面积大于1.0平方公里的湖泊恢复或修复数量达总数的50%以上,总面积达85%以上,形成良好的湖泊生态系统结构,有效治理湖泊富营养化;恢复湖泊湿地生态系统的功能,为水禽提供良好的栖息地,保护和恢复生物多样性,为构建相对完整的湿地生态屏障体系奠定基础。

5.水资源保护体系。第一,加强水资源优化配置和管理。根据水功能区划,严格实行排污总量控制,切实加强水资源保护;建设一批城市和重点地区供水水源保护区;大力开展洞庭湖区水利结合血防工程建设;建立并完善全省水质监测网络等。第二,确保饮用水安全,保证城乡居民生活用水水源的清洁,保护水源应为上游(如汨罗江、新墙河等)的水源水质保护,严格按照《湖南省主要水系地表水环境功能区划》,禁止在饮用水源一级保护区内设立排污口,已有的排污口必须全部关闭,禁止倾倒垃圾及其它废弃物,限制水产养殖、水上游览等影响水质的经济活动。第三,缓解水资源供需矛盾。在充分挖掘现有供水工程的供水潜力的基础上,合理兴建蓄、引、提水工程。湖区供水水源包括:澧水的滟洲枢纽工程、澧水水源、草尾河水源、长江水源、地下水水源等。规划新建滟洲引水工程、安乡西水东调工程、南县南水北调工程、华容县引长江水工程等供水设施,着力解决四口洪道季节性缺水和部分地区水质性缺水问题;同时结合四口水系中的藕池水系、松滋水系的“控支强干”优化措施,建设鲇鱼须河、陈家岭河、藕池西支安乡河、大湖口河等平原型水库;采取新建和改扩建泵站、开挖清淤渠道、新建水厂等措施增加供水量。

6.水资源调蓄体系。分蓄洪工程是长江中下游防洪系统中的主要组成部分。依据设计标准,湖区堤防分为:长江干堤、重点垸堤防、蓄洪堤防和一般垸堤防,长江干堤137.04公里和重点垸堤防1155.95公里干流均已加高加固。目前在洞庭湖堤垸防洪能力上,重点垸为6~7年一遇,长江干堤为10年一遇,蓄洪垸与一般垸为4~5年一遇。水利部水第103号文件确定钱粮湖、君山、建新等24个洞庭湖堤垸为分蓄垸,重点进行垸内安全建设,并对堤防除险加固,使之满足长江中下游地区防洪要求。三峡工程建成后,洞庭湖区需分洪50亿立方米。由于蓄滞区建设任务繁重,按照蓄滞洪区的布局、启用几率和重要性,将湖区蓄滞洪区分为重要、一般和蓄滞洪保留区三类。其中,重要蓄滞洪区有钱粮湖等9处,一般蓄滞洪区有建设等4处,蓄滞洪保留区有君山等11处。2009年开始实施的《洞庭湖治理近期实施方案》提出,加高加固蓄洪垸堤防,使其达到相应防洪标准,缓解类似1998年大洪水时城陵矶附近防洪的紧张局面。

为进一步缓解洞庭湖四水尾闾地区的防洪压力,开展河湖疏浚生态修复成为必然。具体包括:第一,通过疏浚四水尾闾河道、汨罗江下游河道,加速洪水下泄,缩短洪水在洞庭湖停留时间。泥沙随洪水快速下泄,可减少在洞庭湖及四水尾闾的河道淤积,恢复湖泊调蓄功能。第二,通过河湖疏浚,扩大过流断面,强化主河槽过洪能力,并减轻河道两岸堤防洪水威胁。特别是疏挖资水茈湖口主河槽与沅水金石垸河,减轻分叉河道的洪水负担,缓解甘溪港河、毛角口河及芷湾、新兴嘴等险工隐患重点区域的防洪压力。河道疏浚是洞庭湖综合治理与河道整治的主要任务之一,通过河湖清淤疏浚,恢复和提高重要河段泄洪能力与湖泊调蓄能力。

(二)环湖丘陵及外围山地生态屏障体系建设

1.森林生态自然保护区建设。通过建立典型的中亚热带森林生态系统自然保护区,保护具有代表性的亚热带常绿阔叶林生态系统和国家重点保护的野生动植物种群及其栖息地。尤其强化对境内石门壶瓶山、安化六步溪、桃源乌云界3处国家级自然保护区的保护,总面积88 900公顷。2013~2020年,在平江幕阜山和仙姑山、鼎城花岩溪、桃江浮邱山和桃花江、安化红岩等地,建立省(市)级自然保护区6处,总面积27 300公顷以上。完善自然保护区的建设,使全区森林类型自然保护区总数达到9处,面积达11.5万公顷以上。

2.森林公园建设。重点建设望城黑麋峰、岳阳大云山、临湘五尖山、平江幕阜山、桃源桃花源、鼎城花岩溪、石门夹山、安乡黄山头、常德河洑、桃江桃花江、安化柘溪11处国家森林公园,使国家森林公园总面积达到20 101.47公顷。同时加强其他11处省市级森林公园的管理,储备森林公园建设林地15 000公顷以上,为国家级森林公园申报奠定良好的基础。

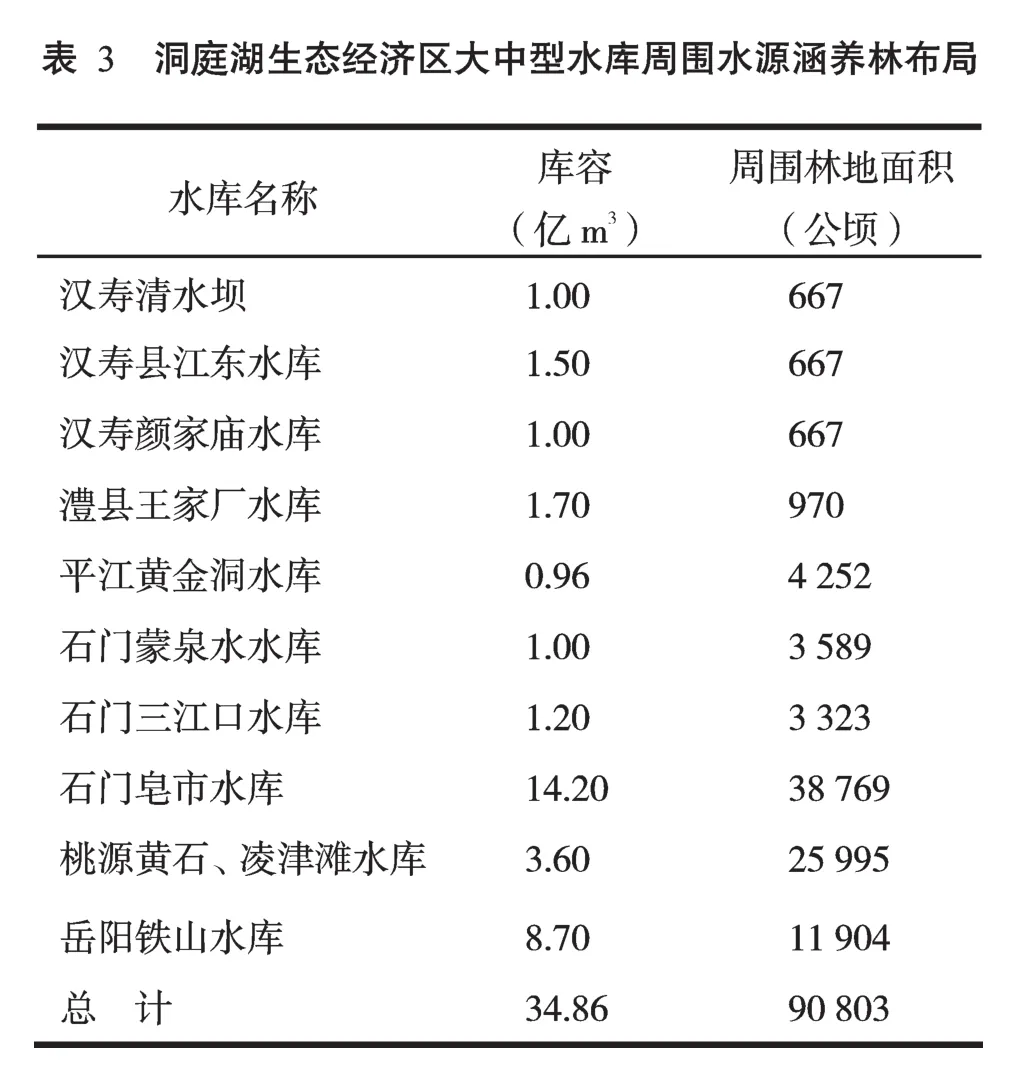

3.水源涵养生态林建设。区内上游非自然保护区或森林公园区开展水源涵养林建设,在流域内建成生态屏障带,包括:汨罗江和新墙河主要支流中上游低中山区,常德鼎城区花岩溪、钱树坪、逆江坪,石门壶瓶山,澧县西北太青山和岳阳临湘药姑山等。重点建设河流两侧防护林带,保护或改造两侧第一层山脊内的森林植被,尤其应重点做好大中型水库周围水源涵养林的布局与建设,确保重要水库集水区生态林体系的完善和生态服务功能的有效发挥(见表3)。通过森林改造,培育结构优化、水源涵养效果好的针阔混交林或常绿阔叶林。在林地条件较好、生态区位较敏感的区域,培育优质大径林木,发展水源涵养—用材兼用型的防护林。10年内水源涵养林建设区的森林覆盖率提高到80%以上。

4.水土保持生态林建设。将区内海拔高度在500米以内的低丘山地,建成以水土保持为主要目的防蚀保土、固土护坡等防护林。以现有森林植被为基础,以封育为主要途径,封造并举、管护结合。按功能需要,保护现有森林植被,减少人为破坏,逐步形成多树种、多层次、多类型的森林植被覆盖,提高防护功能。对生态、经济效益差的残次林,通过人工更新以及人工促进天然更新等措施提质改造。根据该区人口密度大、生产生活活动频繁等特点,根据生态林建设对生态和经济功能兼顾、短期和长期效益兼顾的要求,通过推广应用农林复合、立体配置等技术和优化模式,有效控制区内水土流失,并显著提高农民经济收入。10年内水土保持林建设区的森林覆盖率提高到70%以上。

5.生态公益林建设。按照区位的生态敏感程度和分布均匀程度,将洞庭湖区自然保护区、森林公园、水源涵养林区、水土保持林区和风景林区及特种用途林区,分步纳入国家、省和市一级生态公益林建设体系,逐步提高生态公益林补偿标准,实现生态补偿的制度化。

三 生态屏障功能区外的协调建设

按照生态功能定位原则,前文全面分析了洞庭湖生态经济区生态屏障保护和建设的重点内容,并对区域生态屏障体系的构建进行了总体设计与安排。理论上,这种设置能满足区域生态系统服务的需求,但实际上所有生态屏障功能区范围内都存在经济生产活动,人类活动的干扰不可避免,因此很难实现严格意义上的专属生态区管理,只能将这些区域的主体功能定位为生态服务。因此,在生态屏障功能区建设的同时,应着手开展一系列生态屏障功能区之外的建设工作,如产业结构的调整与优化,生态环境的治理、恢复与重建工程等。

按照控制总量、淘汰落后、加快重组、提升水平的原则,区域内大中型企业应进行产业调整升级,通过提升产品结构,降低消耗和减少污染;同时,大力发展低能耗、高附加值的高新技术产业。结合排污总量控制目标,地方应综合运用法律、经济、市场和行政等手段,关闭产品质量低劣、资源浪费、污染严重的企业,严格控制新的污染。以污染负荷重的企业为重点,推行污染物排放全面达标要求,实施企业排污申报登记的动态管理,实行企业环境行为公开化管理制度以及推进环境友好企业活动等。具体措施可包括:第一,加快重点工业区污水处理及配套工程建设,提高污水集中处理能力。第二,加快无害和有害工业垃圾等固体废物收集系统的建设,建立废物交换信息中心。通过企业申报、环保验收、定期沟通等方式,延伸拓展废物资源化处理链,完善废物交换管理体系。第三,全面实施清洁生产,大力推进节水工艺和节水技术,促进污水资源化。

发挥优势产业和特色资源优势,实施“园区化、特色化和生态化”的跨越式发展战略。大力发展现代制造业,以高新技术产业和传统产业的融合,构筑生态工业产业结构,可包括:第一,以现有开发区为基础,开展生态工业园建设试点。第二,将科技创新置于工业发展的全过程,加强技术改造,提高资源综合利用效率,提高产品加工深度、精度和档次,增加产品附加值;实现对传统产业的渗透、改造和提升,实现优势产业的不断壮大;进一步提高产品的技术含量,加强下游产品成本的开发,延伸产业链。第三,依托资源优势加大农产品深加工力度,促进农产品加工业发展;利用区内丰富的水电、风电、太阳能、生物质能等,发展电力工业,建设湖南乃至中南地区重要的能源工业基地。

通过辖区内中心城市新老城区、产业园区及县城的生态规划与布局,构建环境优美的生态宜居型城市,改善城市环境,提升城市品位,增强城市竞争力,打造新型生态城市。同时,统筹洞庭湖区生态村镇建设,以生态宜居、改善环境为核心,绿化、美化乡村。突出村容、镇容生态治理,带动区域农庄村寨和乡镇驻地的生态建设。实施洁净家园、洁净田园、洁净水源、洁净能源工程,发展无公害农业,大力植树造林,形成“园林下乡、绿绕村庄,百里乡村、百里画廊”的生态格局。建设特色鲜明的乡镇生态体系,确保村镇生活和生产环境的良性循环,实现生态建设与经济建设的协调发展。

[1]马世骏,王如松.社会—经济—自然复合生态系统理论[J].生态学报,1984,4(1):1-9.

[2]王晓鸿,鄢帮有,吴国琛.山江湖工程[M].北京:科学出版社,2006:100-119.

[3]万金保,闫伟伟.鄱阳湖水质富营养化评价方法应用及探讨[J].江西师范大学学报(自然科学版),2007,31(2):210-214.

[4]MA (Millennium Ecosystem Assessment).Ecosystems and Human Well-being:Synthesis[R].Washington DC∶Island Press,2005∶1-35.

[5]阎水玉,王祥荣.生态系统服务研究进展[J].生态学杂志,2002,21(5):61-68.

[6]李姣,张灿明,罗佳.洞庭湖生态经济区生态功能区划研究[J].中南林业科技大学学报(自然科学版),2013,33(6):97-103.

[7]中国科学院南京地理与湖泊研究所和水利部水利管理司.中国湖泊名称代码(中华人民共和国行业标准)[SL261-98][S].北京:中国水利水电出版社,1999:24-27.