三峡库首区断裂构造与地震活动特征*

2013-09-20王秋良张丽芬廖武林李井冈申学林

王秋良 张丽芬 廖武林 李井冈 申学林

1)中国地震局地震研究所(地震与大地测量重点实验室),武汉 430071

2)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

三峡库首区断裂构造与地震活动特征*

王秋良1)张丽芬1,2)廖武林1)李井冈1,2)申学林1)

1)中国地震局地震研究所(地震与大地测量重点实验室),武汉 430071

2)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

从地震空间分布、与库水位变化关系以及震源深度特征等方面,探讨三峡库首区地质构造与地震活动的特征。结果表明,地震主要集中分布在巴东的东瀼口、火峰、秭归泄滩、高桥断裂以及仙女山断裂附近。东瀼口、火峰地区岩溶发育,地震多为岩溶塌陷型水库地震;泄滩附近多滑坡和煤矿采空区,属矿塌和浅表卸荷型地震;高桥断裂和仙女山断裂附近的地震则主要与断裂构造相关,属构造型地震。

高桥断裂;仙女山断裂;水库诱发地震;震源深度;地质构造

1 引言

前人对三峡地区有过很多研究,一般认为,在现今区域构造应力场的作用下,地震成因主要与NNW向仙女山断裂、NNE向新华断裂和九湾溪断裂、NE向高桥断裂和牛口断裂有关[1]。自2001年10月三峡数字遥测地震台网正式运行以来记录了大量的地震活动。本文将利用这些数字地震波形资料,从地震学角度,对三峡地震活动特征及成因类型进行分析,探讨地质构造与地震活动的关系。

2 库区地质构造特征

长江三峡由于地层岩性和地质构造的影响,河谷以奉节白帝城为界,分东西两段。东段河谷长160余千米,属川鄂褶皱山地,为三峡峡谷区。除坝址至庙河为结晶岩组成的低山丘陵宽谷外,绝大部分河段是以古生代、中生代碳酸岩地层为主组成的中低山峡谷与砂岩、粘土岩组成的较宽缓河段相间出现[2]。由于河谷深切侵蚀,三峡峡谷区地形高差达800~1 000 m,江面宽约200~300 m。

地震多为岩溶塌陷型水库地震;而库区内地层从前震旦系至第四系,除缺失志留系上统、泥盆系下统及石炭系上统外,其他各系地层均有出露[3-7]。从三斗坪坝址至奉节以上库段出露地层岩性具有明显的分带性:三斗坪至庙河库段属黄陵穹窿核部及两冀,出露前震旦系变质岩和侵入其间的花岗闪长岩体,岩石致密坚硬,渗透性不好;庙河西至香溪库段主要分布上寒武统三游洞组、下奥陶系南津关组、二叠系栖霞组、茅口组、长兴组和三叠系大冶组、嘉陵江组等碳酸盐岩,该库段河谷深切,两岸陡峭,岩溶发育,渗透性良好;香溪至奉节基本上以碎屑岩类为主,但沙镇溪以上至官渡口则兼有碳酸盐岩类和碎屑岩类。奉节以上库段,以中生代红层砂岩、页岩、泥岩为主,透水性差。

三峡库首区区域地质构造特征是以黄陵背斜为中心,周围被一些弧形褶皱及断裂所围限。库区褶皱构造比较发育。断裂则主要分布于奉节以东的峡东地区,大致可以分为北北东至北东向断裂、北北西向断裂和北西向断裂三组。

北北东至北东向断裂主要展布于黄陵背斜西侧,断裂走向15~45°,长度为数十千米至150千米。北北东向断裂与寒武系-三叠系褶皱同生,它们的走向常与褶皱轴一起同向转为北东向。这些断裂成生于印支-燕山运动早期,切割深度达结晶基底面以下。断裂发育成生时,主要表现为压性、压扭性错动,之后经历了喜马拉雅运动至新构造运动早期的张扭性活动,中更新世以后又表现为压扭性活动。对该组断裂的新构造岩进行热释光和石英电镜扫描的年代测定结果,说明多数断裂在上新世-早更新世时活动显著[6]。在库首区内主要有新华断裂、牛口断裂和高桥断裂等。

高桥断裂总体走向45°,主要发育于嘉陵江组与巴东组接触带上以及两组的内部,北起兴山古夫,向西南经南阳、高桥、曾家岭至张家坡一带,全长约40 km。地表上该断裂带由多条规模不大、方向相近的断层组成。单条小断层的分带明显且具普遍性和对称性,一般断层中央带为宽几厘米~几十厘米的断层泥,两侧为劈理带,外侧为揉皱带。断裂带在地表上标志清楚,形成岭垭、凹槽或沟谷;带上地貌反差明显,崩积物发育。地质测年资料显示,该断裂带上新世至中更新世普遍发生过一次构造活动,其中长冲-凉风垭段最新一次明显活动时期为晚更新世早期。跨断层水准监测表明,断裂两盘现今仍有不同幅度的变形,说明其至今仍有一定的活动性。

北北西向断裂穿切黄陵背斜并往西延伸,断裂总体走向为340~350°,错断震旦系-三叠系,并控制着白垩纪-早第三纪盆地的发育,切割深度达结晶基底面以下。此断裂系统中以黄陵背斜东侧的远安断裂和西南侧的仙女山断裂规模较大。仙女山断裂带北起长江南岸秭归县的荒口,向南经周坪、都镇湾,直至渔洋关,全长90余千米,走向340°~355°,向东或西陡倾。据断裂带变形结构、运动方式的不同,以花桥场、都镇湾为界,将其分为3段:北段即狭义的仙女山断裂、中段都镇湾断裂、南段桥沟断裂,北段紧邻长江三峡工程。仙女山断裂自燕山运动形成以来,经历了多次活动,但由于断裂所处的构造部位和边界条件不同,各段力学性质有明显差异,北段以压扭性为主,南段以张扭性为主。该断裂带新构造期以来的活动较明显,对断层活动年代测试结果表明[8,9],仙女山断裂最后一次强烈活动时代为早、中更新世,最新活动年龄为15万年左右。跨断层水准监测表明,断裂现今仍有活动[10]。

北西向断裂比较少,且穿插于上述各组断裂之中。黄陵背斜及其以东,雾渡河、天阳坪等断裂规模较大。新构造运动时期,其主要表现为左旋的张扭性活动。总体来说,断裂在新构造运动早期活动比较明显,晚期活动比较微弱。对构造岩进行热释光和石英电镜扫描的年龄鉴定结果,天阳坪断裂在上新世和早更新世时曾有过明显的活动,中更新世及其以后活动显著减弱。

就各组断裂的总体活动水平而言,以北北西向断裂活动最强,其次为北北东至北东向断裂,北西向断裂的活动相对较弱。

3 三峡库首区地震活动

三峡水库自2003年5月蓄水以来,在库首区发生了大量的小震、微震活动,部分地段震感明显。在前期预测可能诱发水库地震的几个重点监视区中,仙女山断裂带附近以及高桥断裂带和神龙溪交切部位的地震活动变化较为明显。

3.1 高桥断裂地区地震活动特征

3.1.1 蓄水前后地震活动空间分布

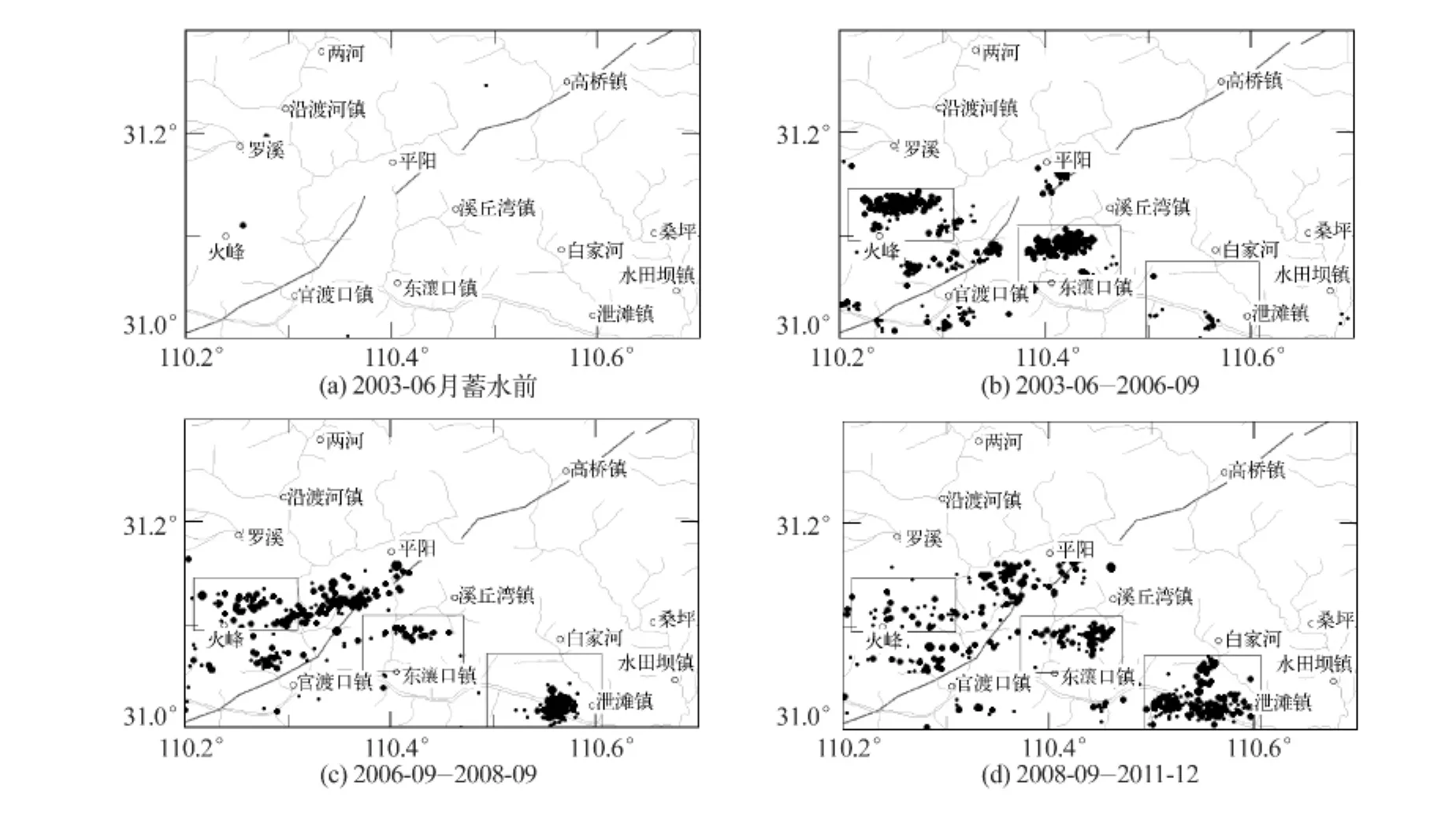

自2001-10—2003-05月水库一期蓄水前,高桥断裂带及邻近地区共记录到地震4次,其中ML0.0~1.9地震2次,1.0~1.9地震2次(图1(a))。一期135 m蓄水期间,共记录到地震619次,其中ML0.0~0.9 地震353 次,1.0 ~1.9地震245 次,2.0~2.9地震20 次,3.0~3.9 地震 1 次(图 1(b))。二期156 m蓄水期间,共记录到地震479次,其中ML0.0~0.9 地震258 次,1.0 ~1.9地震206 次,2.0~2.9 地震 14 次,3.0~3.9 地震 1次(图 1(c))。三期175 m试验性蓄水期间,共记录到地震227次,其中ML0.0~0.9 地震309 次,1.0 ~1.9 地震190次,2.0 ~2.9 地震13 次(图1(d))。

图1 高桥断裂地区震中分布Fig.1 Epicenter distributions in Gaoqiao fault area

根据图1可以看到4个分区,即东瀼口附近、火峰地区、泄滩以及高桥断裂沿线。三峡水库蓄水前,高桥断裂地区的地震活动背景很弱,仅有4次微小震。但135 m一期蓄水后,地震活动明显增强,主要集中分布在巴东东瀼口附近和火峰地区,部分沿着高桥断裂分布,还有一部分沿着长江库岸5 km范围内分布。156 m二期和175 m三期试验性蓄水后,东瀼口地区震中位置并没有太大变化,而泄滩镇附近的地震活动增强,呈团簇分布。根据高桥断裂附近的震中空间分布特征,我们发现蓄水后地震的活动程度较之前增强,可见地震的发生与库水位的变化存在一定关系(图2)。

图2 高桥断裂地区地震频度与库水位变化关系Fig.2 Relationship between earthquake frequency and water level changes in Gaoqiao fault area

水库蓄水前,整个区域地震活动频度很低。2003年5月水库135 m蓄水一开始,地震活动频次则迅速增加,在巴东地区诱发了大量的微震活动,为“快速响应型”。库水位平稳变化过程中,地震活动频次迅速降低。2004年5月至2005年11月,地震活动频次相对较高。2006年9月至2008年9月156 m二期蓄水过程中,库水位变化较大,地震活动频次较高。二期蓄水开始,地震活动频次并没有像一期蓄水迅速增强,而是在156 m高水位运行期间,活动频次逐渐增加,在高低水位变化过程中,频次最高。三期175 m试验性蓄水分为三次,分别为2008-09-28—2009-09-09日、2009-09-10—2010-09-09日和2010-09-10—2011-09-09日。三次试验性蓄水,库水位上升过程中地震频次增强。

为定量了解库水位变化与地震活动的相关性,利用三峡蓄水库水位的月均变化值与相应时段内不同分区内的地震月频度值进行皮尔逊相关系数计算。结果表明:火峰地区,三峡水库一期蓄水期间,地震频度与库水位变化的相关系数为0.53;第二、三期蓄水期间,二者的相关系数分别为0.43和0.25。泄滩地区,三期蓄水期间,地震频度与库水位变化的相关系数分别为 0.05、0.10 和 0.44。东瀼口地区,三期蓄水期间的相关系数分别为0.51、0.11和0.50。而沿高桥断裂附近,相关系数分别为0.12、0.28 和0.22。基于相关系数可以认为:|r|<0.4为低度线性相关;0.4≤|r|<0.7为显著性相关;0.7≤|r|<1为高度线性相关。分析可知,火峰地区的地震活动与首次蓄水显著性相关,与第二期和第三期蓄水均为低度线性相关。东瀼口地区的地震活动与第三期蓄水相关性较显著;泄滩地区的地震活动与第三期蓄水显著性相关,而沿高桥断裂附近的地震活动与蓄水则呈低度线性相关。

3.1.2 震源深度分区特征

分别对这几个地区的地震震源深度的统计结果表明:东瀼口、火峰以及泄滩地区地震震源深度较浅,平均震源深度分别为5 km;沿高桥断裂的地震震源深度相对较深,平均深度为7.1 km。

3.2 仙女山断裂附近地震活动特征

蓄水前,仙女山断裂地区共记录到地震8次,其中ML1.0~1.9 地震 6 次,2.0 ~2.9 地震 1 次,3.0~3.9地震1次(图3(a))。一期135 m蓄水期间,共记录到地震54次,其中ML0.0~0.9地震28次,1.0~1.9地震 26 次(图3(b))。二期156 m 蓄水期间,共记录到地震64次,其中ML0.0~0.9地震36次,1.0~1.9地震26次,2.0 ~2.9 地震 2 次(图3(c))。三期175 m试验性蓄水期间,共记录到地震227次,其中ML0.0 ~0.9 地震 133 次,1.0 ~1.9地震83次,2.0 ~2.9 地震 10 次,3.0 ~3.9 地震 1次(图3(d))。

图3 仙女山断裂附近震中分布Fig.3 Epicenter distributions in Xiannvshan fault area

由图3不难发现,三峡水库蓄水前,仙女山断裂地区的地震活动背景也较弱,3.0级以上地震仅有1次。135 m蓄水后,地震活动较蓄水前增强,主要集中分布在仙女山断裂北段与九湾溪断裂交汇部位的北西部。156 m和175 m试验性蓄水后,震中位置没有太大变化,但地震与仙女山断裂北段和九湾溪断裂的相关性看似增强(图4)。

图4 仙女山断裂地区地震频度与库水位变化关系Fig.4 Relationship between earthquake frequency and water level changes in Xiannvshan fault

水库蓄水前,地震活动频度很低。水库135 m蓄水开始,地震活动频次略有增加,但不明显。156 m蓄水期间,地震活动频次虽较蓄水前高,但基本上与一期蓄水频次相当。175 m试验性蓄水期间,地震活动频次增强,主要体现在2008-09—2009-09月175 m试验性蓄水期间。之后地震频次又降低回较低水平。利用Pearson相关系数计算发现,三峡三期蓄水期间,仙女山断裂附近地震频度与库水位变化的相关系数分别为 0.10、0.12 和 0.30。可见,地震活动与水库蓄水活动的相关性均属低度线性相关。

4 结论

高桥断裂地区的地震活动可以粗略分为火峰、东瀼口、泄滩及断裂沿线地区等4个地区。巴东东瀼口和火峰地区震源深度较浅,多为微小震,与水库蓄水相关,可以判断多为水库诱发型地震。从pearson系数计算结果来看,东瀼口和火峰地区地震频度与库水位的相关性程度,在135 m蓄水期有很好的一致性,均为显著相关。但东瀼口地区在175 m蓄水期较火峰地区相关性显著,其原因可能是东瀼口地区溶洞洞口分布除了与火峰地区存在相同高程(135 m左右)外,还在高程175 m左右区域分布。泄滩地区地震震源深度亦较浅,与水库蓄水有一定的相关性,该地区主要为侏罗系紫红色泥、砂岩和三叠系巴东组紫红色泥岩砂岩夹微晶灰岩。据野外考察资料,泄滩地区发育顺层滑坡和一些采空区煤矿,因此,发生矿塌型和浅表卸荷型地震的可能性较大。地震频度与库水位的相关性随水位的抬升而显著增强,可能与矿坑洞口的高程分布及库水长时间的浸泡,引起矿坑塌陷有关。而对于高桥断裂沿线的地震,震源深度较巴东火峰、东瀼口等地区的非构造型地震深,且根据相关系数计算发现,水库蓄水直接影响较小,呈低度线性相关但呈现出二期高于三期、三期高于一期的态势,说明高桥断裂沿线虽然可能以构造型地震为主,但随着蓄水时间的延长,其地震活动性有减弱的趋势。仙女山断裂附近的地震,震源深度亦较深,平均震源深度为7 km。小震震源机制解的研究结果也表明[13],该区主压和主张应力轴方位分别为NE57°和NW327°,这与仙女山断裂的几何性质相吻合,断裂构造活动可能为主要发震原因。从相关系数计算结果来看,仙女山断裂附近三期较二期和一期有增强的趋势,这可能与随着库水位的抬高,库水的渗透加强有关,在高水位运行期该地区发生构造型地震的可能性较大。

1 李强,等.三峡水库库首区地壳深部构造环境与地震成因研究[J].大地测量与地球动力学,2010,(5):1 -8.(Li Qiang,et al.Study on tectonic environment of deep crust and seismogenesis of earthquakes beneath main Three Gorges area[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2010,(5):1 -8)

2 刘传正.长江三峡库区地质灾害成因与评价研究[M].北京:地质出版社,2007.(Liu Chuanzheng.Research on the geo-hazards genesis and assessment in the Three Gorges reservoir of Yangtze River[M].Beijing:Geological Publishing House,2007)

3 李安然,等.峡东工程地震[M].北京:地震出版社,1996.(Li Anran,et al.Engineering earthquake in the eastern Yangtze Gorges area[M].Beijing:Seismological Press,1996)

4 董建辉.高桥断裂的地震活动性分析[J].大地测量与地球动力学,2004,(2):83 - 87.(Dong Jianhui.Analysis of seismic activity in Gaoqiao fault[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2004,(2):83 -87)

5 夏金梧,等.三峡工程库首区高桥断裂特征与地震活动性研究[J],大地测量与地球动力学,2008,(2):8 -16.(Xia Jinwu,et al.Study on characteristics and seismic activity of Gaoqiao fault in the head area of Three Gorges Reservoir[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2008,(2):8 -16)

6 陈蜀俊,苏爱军,罗登贵.长江三峡水库诱发地震的成因类型[J].大地测量与地球动力学,2004,(2):70-74.(Chen Shujun,Su Aijun and Luo Denggui.Genesis and type of induced earthquake in Three Gorges reservoir[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2004,(2):70 -74)

7 李细光.三峡库首区活动断层及现今构造应力场研究[D].中国地质大学,2004.(Li Xiguang.Studies on the active faults and the current tectonic stress field in the head area of the Three Gorges reservoir[D].China University of Geosciences,2004)

致谢 衷心感谢姚运生研究员和刘锁旺研究员提出的宝贵意见与建议!

FAULT TECTONICS AND SEISMIC ACTIVITY CHARACTERISTICS OF THREE GORGES RESERVOIR

Wang Qiuliang1),Zhang Lifen1,2),Liao Wulin1),Li Jinggang1,2)and Shen Xuelin1)

1)Key Laboratory of Earthquake Geodesy,Institute of Seismology,CEA,Wuhan430071

2)Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing100081

The tectonic structure and seismicity were analyzed by the space distribution of earthquake,the water level changes and focal depths of seismicity.The result shows that the earthquakes are mainly distributed in the Dongrangkou,Huofeng,Xietan area,and along the Gaoqiao fault and Xiannüshan fault.In the Dongrangkou and Huofeng areas,the earthquakes are mainly caused by Karst collapse.And for the earthquakes in the Xietan area,they are closely related with landslid and coal mine,and the genesis can be contributed to the mine collapse and superficial unloading.Whereas,those earthquakes along the Gaoqiao fault and Xiannüshan fault are mainly caused by the structures.

Gaoqiao fault;Xiannüshan fault;reservoir-induced earthquake;focal depth;geological structure

P315.72+8

A

1671-5942(2013)05-0029-05

2012-10-23

中国长江三峡集团公司专项基金(SXSN/3354);中国地震局地震研究所所长基金(IS201216023)

王秋良,男,1972年生,博士,副研究员.主要从事水库诱发地震研究.E-mail:wql0703@163.com