发达地区党员领导干部腐败案件的特点与趋势研究——以Z省W市为例

2013-09-19王雅君

王雅君

(浙江省警察学院,杭州 340053)

党员领导干部的腐败问题已经是一个关系到党生死存亡的重大问题。虽然反腐问题一直被强调和重视,不断有腐败分子被绳之以党纪国法,但是党风廉政建设和反腐败斗争仍处于成效明显和问题突出并存,防治力度加大和腐败现象易发多发并存,群众对反腐败期望值不断上升和腐败现象短期内难以根治并存的总体态势,反腐败斗争形势依然严峻,任务依然艰巨。沿海发达地区的经济社会发展水平较高,党员领导干部的腐败问题呈现出新的特点和趋势,对其深入研究有助于我们了解不同区域和背景下腐败现象的特殊性,更有可能提出针对性的遏制腐败对策。

我们选取了2002至2011年期间Z省W市本级管理的党员领导干部违纪违法案件共631件为样本,对其进行结构化的统计分析和研究,试图揭示已经发现的党员领导干部违纪违法的行为方式,并有针对性地提出有效惩治和预防腐败的对策建议。

一、从党员领导干部违纪违法案件看腐败的特点

经过对2002至2011年期间W市党员领导干部违纪违法案件进行数据汇总和对比分析,腐败问题总体呈现如下几个特点:

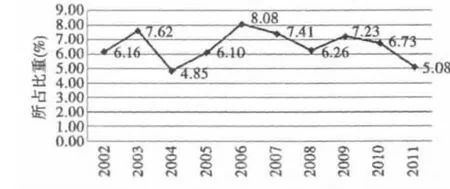

(一)案件数量较平稳,涉案金额峰值大

2002至2011年,W市立案查处党员领导干部违纪违法案件共631件。从历年案件数和占全市立案数的比重看,平均每年约63件,占全市总量的6.55%,总体保持平稳。2003年案件数为79件,是10年来数量最多的一年;2006年案件数为76件,占全市总量的8.08%,是占比最高的一年;2011年案件数为45件,是数量最少的一年。2006年以后,案件数量和比重整体呈逐年下降趋势(见图1)。

图1 占当年案件总量比重

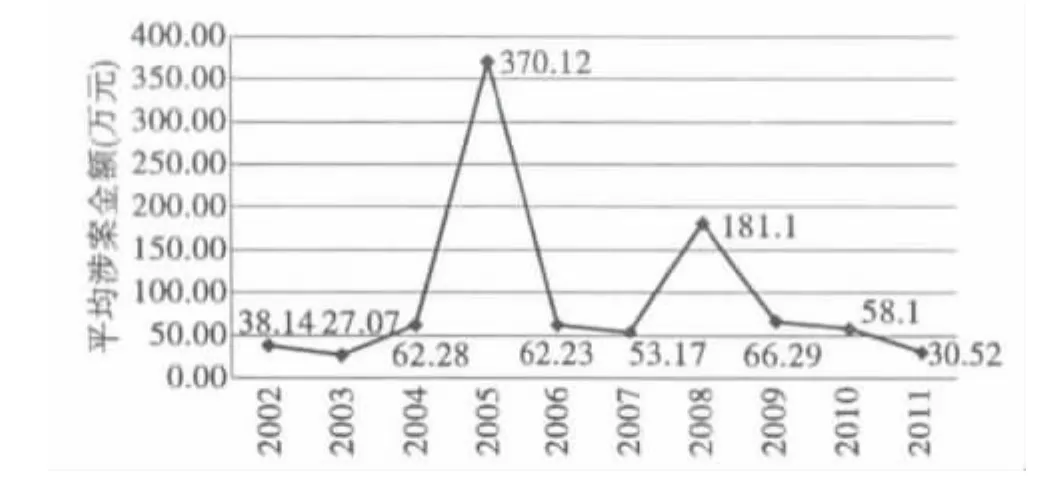

在党员领导干部违纪违法经济案件中,涉案金额在10万元以上达300件,其中涉案金额在50万~100万元的案件28件,100万~500万元的案件42件,500万元以上案件10件。涉案金额平均值为97.35万元,在2005和2008年两次出现波峰,分别为370.12万元/案和181.10万元/案。每年涉案金额平均值波动幅度较大,但在2008年之后,呈明显下降趋势(见图2)。

图2 案件平均涉案金额

(二)经济类案件居首,失职渎职比重大

从统计数据看,经济类案件353件,占总数的55.94%,而同期全市经济类案件占比仅为28.59%,其中贪污贿赂类案件占比最多达73.09%;而失职渎职案件 124件,占总数的19.65%,明显高于全市7.42%的比重(见图3)。值得关注的是部分案件涉及“复合型”违纪行为,除了贪污、贿赂或挪用公款等违纪行为外,还常伴生有失职渎职等其他违纪行为。可见,经济上违纪违法,搞权钱交易、权权交易等,仍是现阶段党员领导干部腐败的主要表现。

图3 违纪案件类型分布

(三)年龄区段较集中,“一把手”比例高

立案查处的违纪党员领导干部平均年龄为47.34岁,年龄最高的为49.06岁,年龄最低的为44.82岁。从年龄分布看,30岁以下仅2人,占总量的0.32%;比例最高的是46~54岁者为288人,占46.38%;其次是31~45岁者为250人,占40.26%;整体分布具有两头低、中间高的特点。2007年以后,违纪党员领导干部有缓慢低龄化的趋势(见图4)。

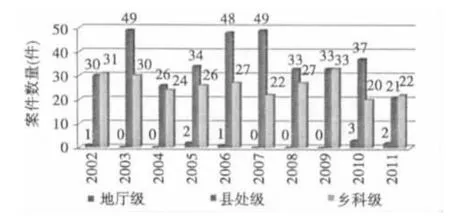

统计数据还表明,涉及违纪党员领导干部职级为地厅级的案件共10件,虽只占总数的1.43%,但2010和2011两年共有5件,占近10年总数的一半;而涉及县处级的占 57.05%,乡科级的占41.52%(见图5)。这说明,近几年涉案领导干部的职级有升高趋势。从所担任的职务看,党政正职即“一把手”违纪违法的案件有217件,占总数的34.39%,超过1/3,说明“一把手”仍然是党员领导干部违纪违法发生的重点人群。

图4 违纪年龄分布

图5 各职级案件数量分布

(四)政府机关涉及多,重点领域发案多

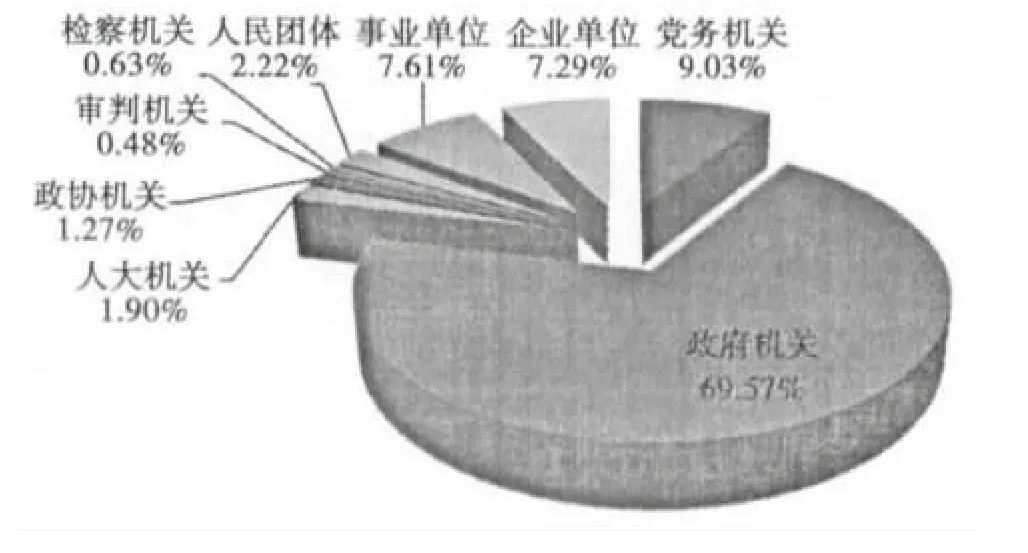

从查办的案件看,案发部门系政府机关的有439件,占总量的69.57%。可见政府机关仍是党员领导干部违纪违法的高发部位,且工作人员分布较广,呈现多部门多行业发案态势,其中公安、教育、交通和卫生依次是案件涉及数量最多的几个部门。从统计数据看,工程建设、土地管理是案件的重点高发领域,两个领域发案数为114件和59件,案件分别占到总数的18.07%和9.35%(见图6)。

图6 发案部门分布

(五)案件主要来源于办案中发现和信访举报

党员领导干部违纪违法案件线索来源列前三位的分别是办案中发现、信访举报和公检法移送,分别占全部线索来源的31.54%、29.64%和12.68%;这与全市案件线索来源公检法移送60.18%、信访举报19.44%和办案中发现8.69%的排序有异。特别值得注意的是,近年来党员领导干部违纪违法案件线索通过群众信访举报发现的数量和比例均呈现下降趋势,而通过办案中发现和公检法移送的数量和比例则呈明显上升趋势(见表1)。

表1 案件线索来源

(六)腐败潜伏期较长

党员领导干部的腐败时间跨度是指初次违纪到被查处的时间距离,也称之为“腐败潜伏期”。在351个有明确腐败时间跨度的经济案件中,时间跨度为10年以上者22人,占6.27%,3~9年者238人,占67.81%,3年以下者91人,占25.92%,平均时间跨度为4.57年,这意味着违纪党员领导干部在初次违纪后将近5年才会东窗事发。从查处的案件看,党员领导干部在潜伏期内职务得到提升,即边腐边升的情况也时有发生。

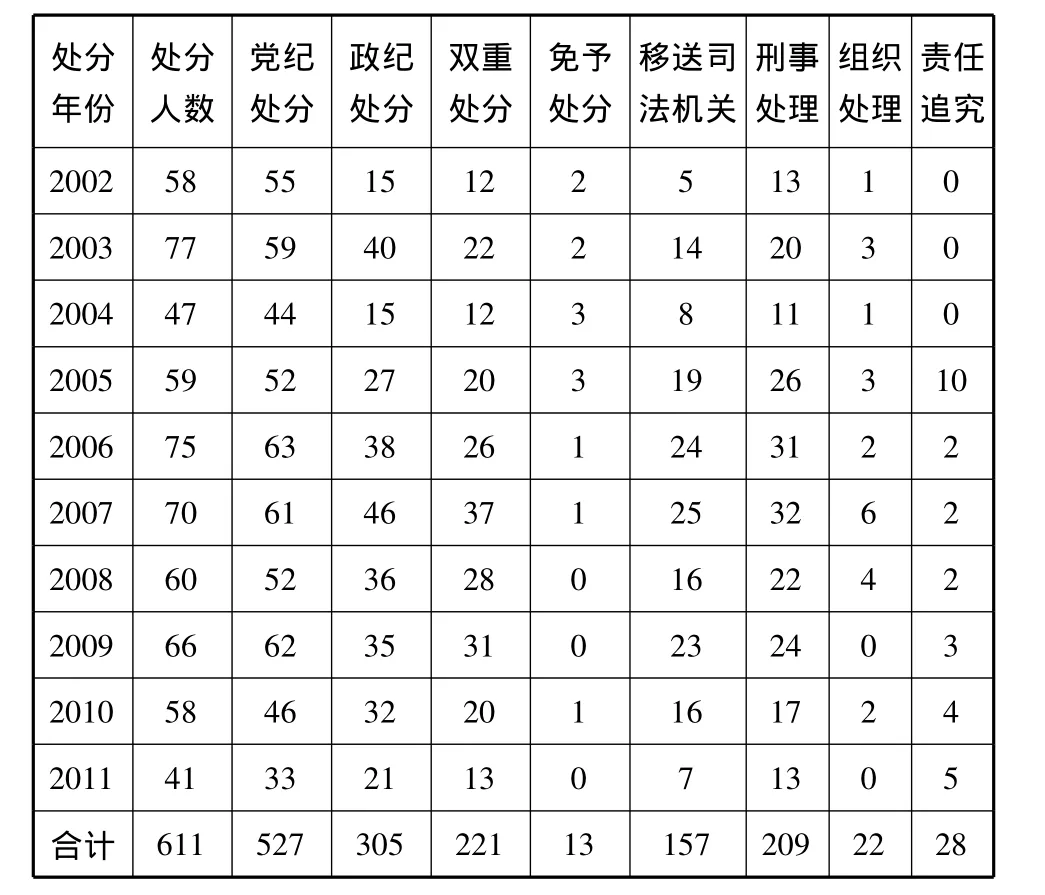

(七)党政纪重处分、重刑事处理比重高

对涉案党员领导干部进行处分的人数为611人,总的处分率达96.83%。其中受到撤销党内职务、留党察看和开除党籍等党纪重处分的占56.74%,受到撤职和开除等政纪重处分的占67.21%。刑事处理和移送司法机关分别占34.21%和25.70%,并有98人被判处10年以上有期徒刑(见表2)。

二、党员领导干部腐败的主要手段

(一)以权谋私、权钱交易

经济型腐败的典型特征是以权谋私、权钱交易。从案件看,有些人一旦手中有了权力就主动寻租,官商勾结,把职权当作牟利的工具,滥用职权,以权换钱,双方获利。631件党员领导干部违纪违法案件中,权钱交易特征最为明显的受贿案就占182件。

表2 案件处分

(二)内部串通、合伙作案

党员领导干部违纪违法案件中群体性特征突出。有的案件涉案人员采用内部串通、内外勾结的方式合伙密谋、长期作案,他们故意破坏财务制度,拉帮结伙坑害国家,形成一个单位多名领导集体违纪违法;或者组成一个违纪违法的小团体,团体成员各司其职,有计划、有预谋地秘密侵吞公款,不仅使国有资产受到重大损失,还败坏了一些部门和单位的风气。

(三)亲朋联手、共同敛财

家族性特征明显是党员领导干部违纪违法案件的又一大特征。有的党员领导干部“一人得道,鸡犬升天”,全家依仗一人得势,大肆贪污、捞取钱财;有的领导干部夫妻二人你贪我收演“双簧”;还有的领导干部是情人兄弟齐上阵,八仙过海,各显其能。如某区建设局原党委书记、局长××利用职务之便为他人谋取利益受贿共计149万余元,其中受其“情人”、侄子的请托为他人承接工程提供帮助,借此其“情人”、侄子收受他人所送贿赂就达60余万元。

(四)手法隐蔽、日趋迂回

有一部分违纪违法的党员领导干部非常熟悉法律和政策,并且知道本部门的薄弱环节,善于打“擦边球”。他们往往采用间接、迂回的手法进行权钱交易,利用手中的权力将非法的行为合法化,在作案时就预谋了反调查的策略,规避法律,留好后路,以掩盖其违纪违法行为。如某区综合开发办公室原主任×××利用职务便利为他人在承接房屋拆迁、工程建设、人事安排等方面提供帮助和谋取利益,先后索取和收受贿赂共计227万余元,但其很少采用直接收受贿赂,多采用通过特定关系人非法索取或收受财物的手段,甚至“乔装打扮”以借款介绍人的身份出场,由特定关系人向行贿人(或行贿人的特定关系人)借款,然后通过为行贿人谋取利益抵消借款,继而达到敛财的目的。

三、从党员领导干部违纪违法案件看当前腐败动向

(一)腐败发生领域有明显的阶段性

党员领导干部违纪违法案件多发生在行政权力干预经济活动的领域,相对集中于掌握财政管理权、行政审批权、经济管理权、司法审判权、行政执法权等重要部门和关键岗位以及公共权力比较集中、资金比较密集、资源比较紧缺的垄断行业。近10年来,是W市大建设、大发展时期,每年仅投入城市建设的项目资金就达上千亿元,工程建设、土地管理、规划管理、房地产开发等自然成了热点领域。由于前期审批程序不规范,环节较多,手续烦琐,一些掌握项目审批、土地批租等的权力部门领导干部就成为了炙手可热的人物,这些热点部位也成为腐败多发领域。当前社会正处在转型期,尽管W市的市场经济体制发育比较早,市场经济发展得比较好,但它没有超出这个转型期。

(二)腐败形式向群体型发展

从涉案党员领导干部在工作中的情况看,他们大多都不是公款公物的直接经手人,因此不具备单独和直接作案的机会和条件,必须与相关人员勾结起来共同作案,包括内部串联,内外勾结,甚至家族联手、夫妻合作等形式。在近10年W市查处的党员领导干部违纪违法案件中,一查一窝或是一查一串的情况屡有发生。其中涉及人员最多的某重大工程案件,共调查涉案人员100多人,涉及市管(副局级)干部2人、区管(处级)干部5人。群体性发展趋势的结果是社会影响面大,涉及人员多,危害性大。由于长期结成利益集团,作案后又订立攻守同盟,致使这些案件发现难、调查难、查处难。随着机构改革、政府职能转变,党员领导干部的权力会受到越来越多的制约,联手作案的现象将会持续一个较长时期。

(三)腐败路径从个人占有型向经营型转化

随着市场经济的发展,一些涉案党员领导干部看到企业经营能长期获取大量的利润,冒险去占有再多的金钱也不如有一个长期获利的企业,因此他们作案的目的不再是只限于满足一时的消费和占有,作案的对象也不仅限于钱和物,出现了腐败路径由生活资料的占有向生产资料占有的转化,从钱物积累向资本积累转化,通过资本经营和资本运作使钱再生钱。因此,有的党员领导干部将贪污受贿所得的赃款用于经营性投资,有的挪用公款进行经营活动,还有的甚至就直接收受企业的股份。

(四)违纪违法手段向智能型和单一型两极分化

随着近年来反腐力度不断加大,党员领导干部违纪违法手段出现两种趋势:一种是趋向智能型发展,这种手段与以往相比更狡猾、更隐蔽。一些具有高智商、高学历、高职务的涉案干部,钻政策和法律的空子,经过细致的谋划和准备后再实施违纪犯罪,不仅难以发现,也给日后的取证和认定工作带来困难。如某区建设局原副局长×××收受的钱款大多以特定关系人名义购房购车,给突破案件、固定证据和认定事实带来相当困难。另一种就是手段更趋简单和单一,这种人认为自己在单位说了算“罩得住”,无人敢管。如某区文化局原党组书记、局长××长期利用分管、负责文化产业经营出租等职务之便,单独或伙同下属侵吞公款、索贿受贿、套取财政拨款200余万元,视国家财产如自家财物,取用如探囊取物般便利。在这631件党员领导干部违纪违法案件中,这种独断专行,对于公款想拿就拿,想用就用,作案手段极为简单的案件也不在少数。

四、党员领导干部腐败问题的主要原因

党员领导干部腐败问题的原因是多方面的,既有历史原因又有现实原因,既有主观原因又有客观原因,既有违纪违法者自身原因,也有体制、制度等方面的原因。

(一)转型时期存在制度缺陷,为滋生腐败提供了土壤

近十年来,W市经济迅猛发展,社会财富急剧增长。从大量发生的案件情况看,一方面,在经济高速发展过程中,工程建设、土地管理、房地产、金融等热点市场中,由于监管制度不健全,极易成为各种腐败和投机的场所;另一方面,在经济转型中适应市场经济发展要求的管理制度、监督机制难以在短时间内建立和完善起来,行政行为、企业行为、市场行为在短期内也难以达到成熟化运作的要求。即便有了一部分制度,也时常会遇到制度设计中的既定规则、程序要求与经济发展中要求高效办理之间的矛盾,使得一些腐败者打着发展经济的幌子规避制度、变通办理。这种经济转型的成长过程为腐败滋生蔓延提供了一定的客观条件。

(二)市场经济意识错误延伸,权力和价值观发生扭曲

随着社会主义市场经济体制初步建立,市场在资源配置中的作用越来越大,但是市场化改革尚未最终完成,政府与市场之间的关系尚不够清晰、规范,各级官员仍然掌握着巨大的资源分配和行政审批权力,这为以权谋私、权钱交易、权力寻租等提供了空间。从近十年来W市党员领导干部违纪违法的情况看,腐败案件仍易发多发,与利益交换原则更加渗透进政治和社会生活密切相关。由于市场自身不完善产生的负面影响,少数党员领导干部的道德、伦理方面发生了病变,政治和社会生活“庸俗化”倾向愈发显现。腐败分子受错误思想的影响产生了错位的权力观和价值观,容易产生权力私有化的观念和贪图享乐的欲望。市场经济意识错误地延伸到权力和价值观领域,把权力作为一种商品以衡量其价值是一些党员领导干部走向腐败的重要原因。

(三)权力监督存在薄弱环节,为腐败产生留下了空间

从已经暴露出来的部分案件看,一些地方和部门在向下放权的同时,没有对权力进行及时有效的监督,以至一些党员领导干部特别是“一把手”可以很方便地将权力据为己有,甚至出现了事前基本没有监督,事中基本缺乏监督,事后基本不是监督的状况。据调查显示,一些涉案党员领导干部所在单位和部门,各项规章制度虽然制定了不少,但缺乏强制执行的硬度和力度,没有形成自上而下的监督运行机制,“一岗双责”尚未落到实处,更鲜有“一把手”因下属或所在系统发生严重违纪违法案件而引咎辞职的。特别是在一些工程项目建设指挥部中,部分违纪违法人员看准了建设指挥部作为临时机构权力运作缺少监管的弱点,趁机捞取个人的利益,为腐败产生留下了空间。

(四)干部财产核查机制缺失,增加了发现腐败的难度

近年来,W市严格按照中央精神,认真抓好领导干部个人有关事项报告的贯彻落实,在全市统一组织开展党员领导干部报告个人有关事项工作,加强了对领导干部报告个人有关事项工作情况的分析汇总,强化了对领导干部的管理监督。然而通过对部分典型案例的研究,发现由于目前财产申报制度在我国尚处于试点阶段,特别是相关的核查机制也很不完善,完备的社会个人信用体系和信息管理体系尚未建成,一些涉案党员领导干部借机能够有条件将房产、车辆等个人财产转移到家庭成员以外的特殊关系人名下、甚至转移或隐匿到市外、国外等方法逃避监管和核查,并且随着权力增大、时间延长,问题积累越来越多、性质越来越严重,发现腐败的难度也越来越大。

五、预防党员领导干部腐败的对策和建议

实践表明,坚决惩治腐败,预防党员领导干部违纪违法,对党的十八大提出的实现干部清正、政府清廉、政治清明的目标要求极为重要。为此,我们结合对十年来党员领导干部违纪违法案件的分析,就加强预防工作提出如下对策和建议:

(一)制定规划,强化执行,推进制度反腐建设

构建制度反腐,坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人,是从源头上防治腐败的重要途径。通过对部分案例的深度剖析研究,发现一些党员领导干部的腐败行为往往打着“加快或保护经济发展的幌子”,超越制度和程序的规定,不易被监督,也不易被发现。因此,应从完善制度执行力建设入手,明确和细化相关规定并严格执行。要以建立健全惩治和预防腐败体系各项制度为重点,以制约和监督权力为核心,加强整体规划,抓紧重点突破,深入推进协同构建和科技促建,积极实施行业构建和专项构建。按照系统协防的思路,探索开展制度廉洁性审查和绩效评估工作,加强对制度执行情况的监督检查,建立健全制度执行监督机制和责任追究机制,增强制度的科学性、执行力和有效性,推进W市特色制度反腐建设。

(二)健全机制、完善体系,加强“一把手”权力制约监督

加强党政“一把手”权力的制约监督,是有效预防腐败的重中之重。一是加强对“一把手”权力的规范、约束和制衡。将“一把手”手中的权力适当分解,形成科学配置、分权制约、有限用权、副职分管、正职监管、集体领导、民主决策的格局。二是建立和完善以民主集中制为核心的“一把手”权力监督制约机制。凡属重大事项、人事任免、项目安排、资金使用等必须由领导班子按决策程序、议事规则集体研究决定,不得由“一把手”个人说了算,严格落实“五不直接分管”制度。三是健全齐抓共管的监督机制,提高对“一把手”监督的协调性。严格以《廉政准则》规范干部从政行为,强化“一把手”述职述廉、巡视监督、经济责任审计等制度,完善干部财产核查机制,要赋予纪检监察机关核查干部财产权利,并明确对不如实申报者的相关惩处措施。四是实行“一把手”党务政务公开化。办理人、财、物等事项,只要不涉及保密事项,都要做到条件、标准、程序、政策、结果公开,接受民主监督和法律监督,并积极支持和引导舆论监督,以公开保证公正。

(三)加强教育、深入宣传,筑牢反腐倡廉的思想防线

消除腐败动机,这是党员领导干部拒腐防变的基础性工作。要以党员领导干部、各级领导机关为重点,围绕社会主义核心价值体系建设,深入开展理想信念宗旨教育、党性党风党纪教育、廉政法规教育和廉洁自律的底线教育,重点抓好政治品质和道德品行教育、廉政岗位教育和警示教育。进一步运用好近年来查处的党员领导干部违纪违法案例,提高廉政教育的针对性和说服力,通过以案说纪、现身说法等方式,充分发挥反面典型对党员领导干部的警醒作用。努力推动党员领导干部的思想纯洁,树立党员领导干部正确的权力观和价值观,把个人追求和价值体现到为党和人民事业的奋斗之中,做到不为私心所扰、不为名利所累、不为物欲所惑,使思想道德教育更加贴近党员领导干部的思想实际和工作实际,筑牢拒腐防变的思想防线。

(四)突出重点、加大惩治,提高查案工作的综合效果

在当前腐败易发多发的形势下,惩治这一手决不能放松。一是要保持惩治腐败的高压态势。进一步突出办案重点,严肃查办发生在领导机关和党员领导干部中滥用职权、玩忽职守、贪污贿赂、腐化堕落案件,城乡统筹过程中发生在权力集中、工程密集、资金密集的重点领域和关键环节的腐败案件,坚持有案必查、有腐必惩。二是要形成反腐倡廉的强大合力。进一步发挥反腐败协调小组的作用,加强纪检监察机关与检察、审判、公安、审计、组织人事等机关和部门的协作配合,还要探索加强各级纪委和派驻(出)机构对同级党委有效监督的途径和方法。三是要充分发挥查案的治本功能。健全重大典型案件总结、剖析和通报制度,建立整改建议落实情况跟踪、回访和问责机制,充分发挥查案在惩治腐败、改进工作、教育警示等方面的综合作用。