聚酯纤维窗帘织物的耐久性阻燃整理

2013-09-19周艺,崔永珠,魏春艳,吕丽华,赵幼远

周 艺,崔 永 珠,魏 春 艳,吕 丽 华,赵 幼 远

(1.大连工业大学 纺织与材料工程学院,辽宁 大连 116034;2.杭州源潮化工有限公司,浙江 杭州 310051)

0 引 言

在家用纺织品中,用于窗帘的纺织品占很大比例,其中使用最多的是涤纶纤维。目前适合于涤纶纤维的阻燃剂很多,大部分为含卤素阻燃剂。卤系阻燃剂,特别是溴系阻燃剂以其优异的阻燃性能一直在阻燃剂领域中独占鳌头[1-3],但它们在燃烧时产生较多的烟雾和有毒、有腐蚀性的气体(卤化氢)[4]。因此,寻求低毒、无卤纤维用阻燃剂的问题摆在了人们面前。随着人们环保意识的不断增强以及环保法规的制定,对阻燃剂无卤素、低毒、低烟雾的要求日益强烈[5-7],因此各种新型无卤、低毒、低烟雾、高效的阻燃剂相继问世。磷系阻燃剂YRC-1是针对卤素系阻燃剂所存在的问题而开发的环保型阻燃剂,由于其低烟、低毒,且符合当今环保的要求,具有巨大的发展潜力[8]。

本实验主要利用磷系阻燃剂YRC-1对涤纶窗帘织物进行了阻燃整理。通过改变阻燃剂浓度、外加交联剂、优化处理时间以及温度的方法,提高整理织物的耐久性。

1 实 验

1.1 材料、试剂及仪器

材料:白色纯涤纶针织布(200g/m2)。

试剂:磷系阻燃剂YRC-1,杭州源潮化工有限公司,100%;渗透剂JFC,辽阳科隆化工有限公司;交联剂EH,辽阳科隆化工有限公司。

仪器:小轧车、拉幅定型机、YG815垂直法织物阻燃性能测试仪,温州方圆仪器有限公司;Q50型热重分析仪,美国TA公司。

1.2 磷系阻燃剂YRC-1的固着及阻燃机理

磷系阻燃剂YRC-1是适用于涤纶织物的阻燃剂,属环状磷酸酯类[9]。有研究表明,环状磷酸酯的阻燃作用主要发生在涤纶纤维内部[10]。环状磷酸酯固着于涤纶纤维并不是由于聚合作用或成膜作用,而是阻燃剂进入到纤维的内部。在高温或膨化剂作用下,涤纶纤维膨化,表面孔穴增大,分子运动剧烈,阻燃剂很容易进入;当恢复常态后,纤维又变得紧密,便把阻燃剂包在其中。由于涤纶纤维的疏水性,水分子不易接近,更难进入,纤维内的阻燃剂也不容易溶出,从而具有耐洗性。

阻燃机理如下:涤纶织物被燃烧时,在空气中受热分解过程中会生成具有游离基的过氧化物。如果不阻止其游离基,它将通过连锁反应逐步切断碳-碳化学键,产生大量的可燃性气体。对此有机磷系阻燃剂可与涤纶纤维可燃物的游离基进行反应,促使游离活性基团越来越少,直至游离连锁反应中断,纤维燃烧终止[7]。此外,燃烧中阻燃剂的分解物还能降低涤纶纤维熔点,使纤维受热时收缩、熔融、滴落[6]。

1.3 实验工艺路线

织物前处理→阻燃剂配液→浸轧→烘干(105℃,2min)→焙烘(170~200℃,2~3min)→热、冷水洗→皂洗→烘干→阻燃性能测试。

1.3.1 织物前处理

在进行阻燃整理之前,织物必须洁净且有吸收能力,以确保阻燃剂能很好地渗透进去,并避免化学品之间可能的化学反应。

前处理工艺:前处理剂配液→80℃处理20min→热水洗→常温水洗→烘干。

1.3.2 阻燃剂配液

将阻燃剂YRC-1制成一定浓度的水溶液,并将pH调至6.0~6.5。为了增加对织物的渗透性,加入少量渗透剂JFC。

1.4 阻燃性能测试

按GB/T 8746—2001《纺织品燃烧性能—垂直方向试样易点燃性的测试》垂直燃烧法测试标准执行。采用垂直织物阻燃性能测试仪,测定损毁长度、阴燃时间、续燃时间。

1.5 耐洗性检测

洗涤剂用量为1.0g/L,洗涤2min一次,水洗次数为20次。

1.6 织物热性能分析

采用美国TA公司生产的Q50型热重分析仪测试织物的热稳定性,测试条件:升温速度20℃/min,高纯氮气体积流量60mL/min,温度范围20~700℃,试样的质量为3~4mg。

2 结果与讨论

2.1 热重分析

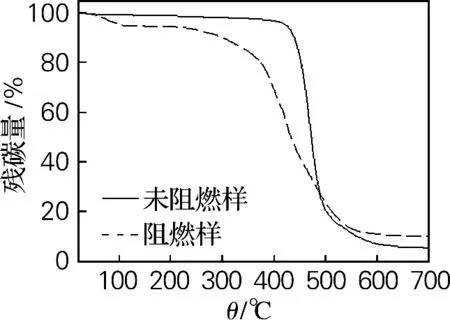

对未阻燃试样、阻燃试样分别进行热重分析,结果如图1所示。

图1 阻燃涤纶织物和未阻燃涤纶织物的热重曲线Fig.1 TGA curves of flame retardant polyester fabric and no flame-retardant polyester fabric

由图1可以看出,阻燃样在120℃左右处有一失重峰,而未阻燃样没有此峰,这可能是由于阻燃剂YRC-1的热解所致。当试样的失重率同为10%时,阻燃样对应的温度低于未阻燃样的,可见阻燃涤纶织物较未阻燃涤纶织物更易热解,这可能是阻燃剂YRC-1的热解产物影响了涤纶热解所致。阻燃样的成炭率高达10.16%,而未处理样的成炭率仅为5.52%。可以看出,阻燃剂YRC-1影响涤纶的热解,使涤纶的初始热解的稳定性降低,促使涤纶朝成炭的方向热解,之后所生成的炭层又防止了涤纶的进一步热解,这又提高了涤纶成炭率,可见YRC-1在凝聚相中发生了很大作用。

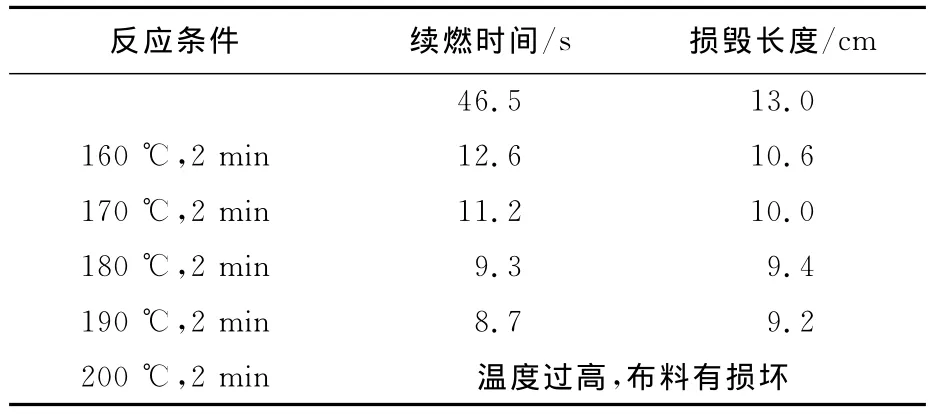

2.2 焙烘温度对阻燃性能的影响

在相同的质量浓度(100g/L)下,不同焙烘温度的阻燃效果如表1所示。由表1可知,织物的损毁长度呈阶梯式逐渐下降,表明随着温度上升,阻燃效果逐渐增大。从阻燃机理来讲,在170~200℃的高温下,涤纶纤维处于高弹态,其大分子链段的运动性很强,空穴的体积和位置可以发生很大的变化,将已进入纤维内部的阻燃剂固结于其中;其次随着温度的上升,磷系阻燃剂生成具有脱水作用的酸,引起织物脱水形成碳质的皮膜[8],隔绝外来空气,以此实现阻燃目的。但处理的温度在190℃时,白色织物会发生泛黄现象,200℃时,布料有所损坏。综合考虑,选180℃、2min焙烘较好。

表1 温度对阻燃性能的影响Tab.1 Influence of temperature on flame retardant properties

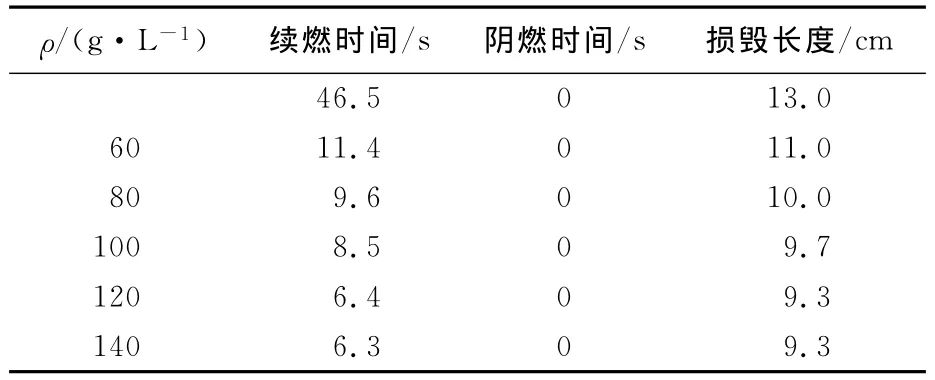

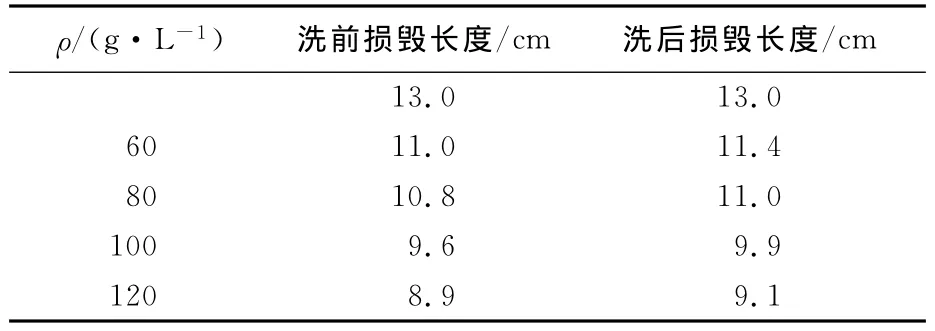

2.3 阻燃剂质量浓度对阻燃性能的影响

在相同的温度和时间(170℃,3min)下,不同质量浓度阻燃剂处理的阻燃效果如表2所示。

表2 阻燃剂质量浓度对阻燃性能的影响Tab.2 Influence of concentration on flame retardant properties

从表2可知,织物的损毁长度随着阻燃剂浓度的增大而减小,其阻燃效果越来越好。因为在一定温度下,磷系阻燃剂浓度越大,渗入到织物内部的阻燃剂就越多,所以阻燃效果会越好。可认为是该阻燃剂与可燃物的游离基进行反应,随着浓度的增加,使活性基团越来越少,直至游离连锁反应中断,纤维燃烧终止。但是当阻燃剂质量浓度达到120g/L时,对织物的阻燃整理达到饱和值,阻燃性能不随浓度的增加而增加。所以,选择阻燃剂质量浓度120g/L。

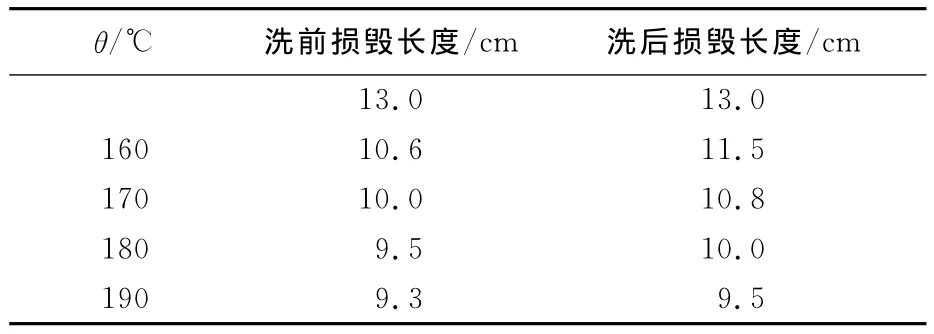

2.4 焙烘工艺对耐久性的影响

2.4.1 焙烘温度对阻燃耐久性影响

选用质量浓度为100g/L的阻燃剂,焙烘时间为3min,不同的焙烘温度对织物进行处理,结果如表3所示。由表3可知,随着焙烘温度的升高,水洗前后的阻燃效果数值波动越来越小,其表明提高焙烘温度,可以改善阻燃耐久性。这主要是高温焙烘会激发纤维内部分子链的无定形区,促进阻燃剂向纤维内部的迁移,使更多的阻燃剂固着在涤纶内部,从而提高其耐洗性。从洗前、洗后的纤维损毁长度的变化来看,其长度增加率不超过25%。190℃下的耐久性最好,但此温度下的布料发生泛黄现象,不适合窗帘的装饰要求。所以,烘焙温度180℃最佳。

表3 焙烘温度对阻燃耐久性的影响Tab.3 Effect of curing temperature on durability of flame retardant

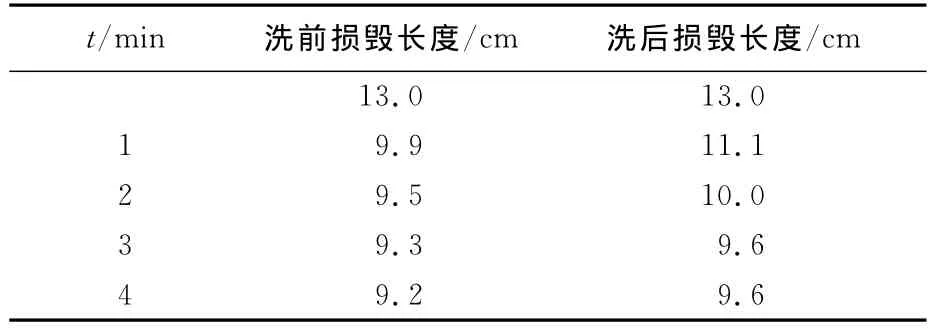

2.4.2 焙烘时间对阻燃耐久性影响

选用质量浓度为100g/L的阻燃剂,焙烘温度为180℃,不同的焙烘时间对织物进行处理,结果如表4所示。

表4 焙烘时间对阻燃耐久性的影响Tab.4 Effect of curing time on durability of flame retardant

本实验在不影响织物性能的情况下,通过降低温度对织物进行了相关处理。从表4可以看出,随着焙烘时间的延长,耐久性变得越好。因为在时间充足的条件下,阻燃剂有足够的时间渗透到涤纶纤维内部,可以达到耐久的目的;同时,它有足够的时间与可燃物的游离基进行反应,能使活性基团越来越少,直至游离连锁反应中断,纤维燃烧终止,以此达到较好的阻燃效果。焙烘时间在3min时,显示出良好的耐久性,继续增加时间,4min下的耐久效果和3min的相差不多。因此,最佳处理时间为3min。

2.5 交联剂对耐久性的影响

添加交联剂、渗透剂等耐久性助剂,探讨织物的耐久性效果。阻燃整理工艺:交联剂质量浓度5g/L;处理条件180℃、3min,实验结果如表5所示。

表5 交联剂对耐久性阻燃整理的影响Tab.5 Effect of crosslinking agent on durability of flame retardant

从表5可以看出,加入交联剂,阻燃织物的耐水洗性明显提高。交联剂EH与本实验使用的YRC-1阻燃剂相容性良好,能更好地发挥交联作用,使织物的阻燃性更加耐久。交联剂EH为环氧氯丙烷与己二胺的缩聚物盐酸盐,其结构两端各有一个环氧乙烷活性基,在一定的温度下,它与涤纶结构的酯基、YRC-1阻燃剂结构中的磷酸酯基发生一定程度的交联反应,使织物具有耐久性。所处理的织物可耐洗20次以上,达到了很好的阻燃效果,具有良好的耐久性。尽管交联剂EH的使用直接影响着织物的手感,但此织物为针织面料,一来和梭织面料相比在手感方面好得多,二来此织物的用途为家纺用窗帘面料,属非服用面料,因此不会影响其产品的使用性能。

3 结 论

(1)温度对阻燃性能影响很大,随着温度上升,阻燃效果逐渐增大,耐久性也有所提高,但当温度过高时,织物出现泛黄现象。综合来看,180℃、3min处理工艺的耐久性最好。

(2)随着阻燃剂浓度增加,其阻燃效果也在提高,但当阻燃剂浓度到达一定的量时,阻燃效果不再增加而趋于饱和,120g/L的浓度效果最好。

(3)使用交联剂EH有助于提高耐久性,但多少影响织物手感。

[1]姜玉起.溴系阻燃剂的现状及其发展趋势[J].化工技术经济,2006,24(9):14-24.

[2]钱丹,苑会林,张胜.熔融接枝法提高膨胀型阻燃聚丙烯的相容性和阻燃性能[J].高分子材料科学与工程,2009,25(6):92-95.

[3]戴培邦.膨胀型阻燃剂聚丙烯阻燃复合材料的研究[J].绝缘材料,2008,41(6):18-20.

[4]代培刚,关健玲,张阳,等.环保型阻燃剂的现状及发展趋势[J].广东化工,2011,38(6):291-294.

[5]雷同宝,王京红,张彩霞.阻燃剂及阻燃织物的发展前景[J].纺织科学研究,2001(2):16-18.

[6]段宝荣,王全杰,古路路.氮磷膨胀型阻燃剂的研究进展[J].西部皮革,2011,33(8):32-36.

[7]李巧玲.无卤阻燃剂的研究进展[J].化工进展,1998(5):24-28.

[8]许晶晶,郝惠军.磷系无卤阻燃剂的研究进展[J].胶体与聚合物,2005,23(2):39-42.

[9]薛恩钰.阻燃科学技应用[M].北京:国防工业出版社,1987:141.

[10]严慧.环状膦(磷)酸脂类阻燃剂的合成应用研究[D].南京:南京师范大学,2009:18-25.

[11]蒋春兰,余杨.耐久阻燃剂FRC-1在纯涤纶织物上的应用[J].印染,2002,28(2):32-34.

[12]郭振宇,宇培森,丁著名.有机磷系阻燃剂的研究现状与展望[C]//2011年塑料助剂生产与应用信息交流会论文集.杭州:中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会,2011:31-39.