基于能量累积的水系裂点提取分析

2013-09-18赵金梅宫东海钱小将

刘 涛,赵金梅,宫东海,钱小将

(湖北省京山县国土资源勘测规划设计院,湖北京山431899)

地表径流是地貌形成的外营力之一,径流的产生过程及其水文特征是所在流域的地质、地貌、气候等众多因素作用的综合反映。河网结构是反映流域地形特征的基本骨架,是通过节点连接在一起的多条河段所构成的拓扑结构,用于描述自然状态下的水系状况。裂点是河谷纵剖面从缓坡转为陡坡的转折点。

沟谷裂点是河谷纵剖面从缓坡转为陡坡的转折点,与溯源侵蚀作用下沟道坡度的突变部位相对应。裂点的产生主要受地质构造、河床岩性以及河流溯源侵蚀等因素的影响,如果地质条件长期稳定,则裂点不容易产生;一点发生侵蚀基准面下降或者地质运动导致地壳上升,河流就会发生溯源侵蚀,并会因此形成新的河谷。于是在新的河谷与未发生溯源侵蚀的老河谷交汇的地方,河床坡度突然变大,形成新的裂点。裂点以上的河段没有被侵蚀作用下切,尚未发育成阶地,而裂点以下的河段则因河流的下切作用形成阶地或者谷中谷。除地质构造外,岩性的差异或者地质构造的断裂,也可能导致差别侵蚀而在河流上生成裂点。

在河流纵剖面形态上,河流裂点的发育是瞬态不均衡地貌系统最为典型的特征之一。裂点上下,河流坡度往往表现为快速的由小变大,并且裂点会伴随河流纵剖面的不断向均衡状态调整而持续向上游迁移,同时控制整个裂点的发育处谷底的侵蚀过程。

1 裂点特性分析

在河流纵剖面上,河流裂点主要表现为上凸异常部位,而相应的裂点上下河道坡度则表现为快速的由小变大。裂点处往往形成急流或瀑布。裂点的形成与河流的溯源侵蚀、地质构造和岩性有关。在地壳长期稳定条件下,裂点难以形成,地壳抬升或侵蚀基准面下降,使河流产生溯源侵蚀,并形成新的河谷,它与未被溯源侵蚀的老河谷交替的地方,河床坡度突然增加,形成裂点。在裂点以上的河谷未被下切,阶地尚未发育。而裂点以下的河谷,已被下切产生阶地或谷中谷。因岩性差异或构造断裂,在河流纵剖面上,也能发生差别侵蚀从而形成裂点。

沟谷裂点对沟谷网络的发育具有重要的影响作用,是河谷纵剖面上的坡度转折点,在河谷纵剖面上沿水流方向由缓坡转为陡坡。沟谷裂点对应着溯源侵蚀作用下沟道坡度突变的部位。

如图1所示,在河流纵剖面上,河流裂点主要表现为上凸异常部位,而相应的裂点上下河道坡度则表现为快速的由小变大。

图1 裂点结构示意图

冲沟侵蚀基准面下降导致沟谷从侵蚀基准面附近溯源下切侵蚀,在溯源侵蚀所达到的地方,沟床剖面上形成裂点。侵蚀基准面每下降一次,沟床中就能形成一个裂点,裂点随溯源侵蚀发生后退迁移。

2 裂点提取思路分析

沟谷节点、沟谷源点等水文特征点具有明显的几何特征:沟谷源点位于河流的源头,是径流的起点;沟谷节点指在某个流域内表征各级河流与上级河流的交汇点,同时还是水流量发生剧烈变化的关键点位。因此可以利用这些特征对沟谷源点和沟谷节点进行提取。

沟谷裂点位于河段中部或者与沟谷节点重合,不像沟谷节点、沟谷源点那样具有明显的几何特征和水流量跃迁的特点。因此沟谷裂点的提取不能采用其他水系特征点的提取思路。

沟谷裂点的提取主要借鉴D8算法通过汇流累积量提取水系的思路。根据裂点的特性,裂点的能量相较于其他的点的能量较大,因此可以通过能量的汇集来求得能量的点。

能量汇流分析的思路是:首先对DEM数据进行预处理,DEM数据中的每个点都持有一份能量,并且利用ArcGIS提取流向(Flow Direction)得到流向矩阵。流向矩阵中标注了每个栅格点能量流动的方向(即流向),同时对DEM数据进行坡度分析,求出DEM的坡度。

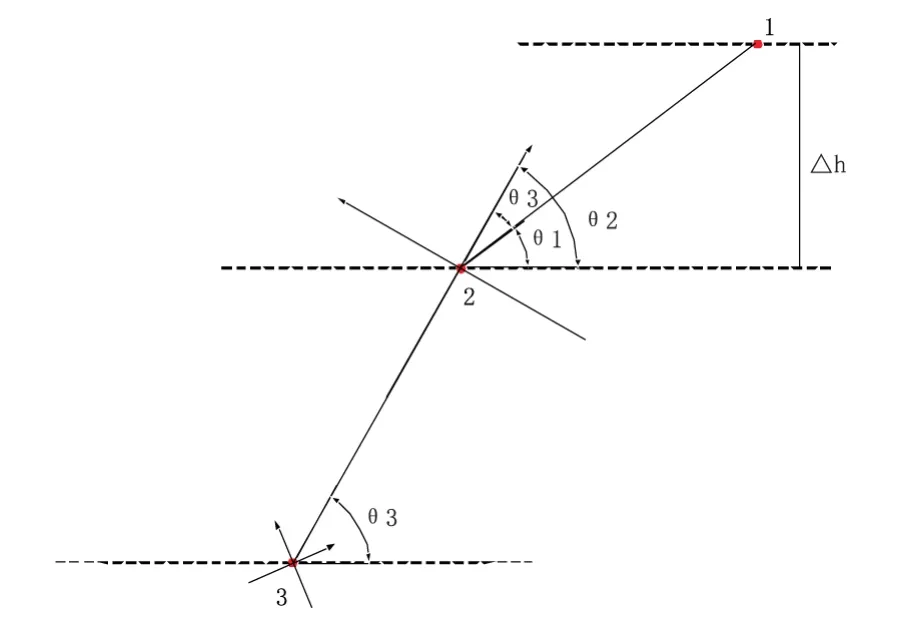

用3×3窗口依次进行扫描,每个点将其的能量传递到FlowDirection所指向的点,但不是简单的进行传递,而是需要考虑高差的影响。高差越大,势能就越大,传递到下一点的能量也就越大。如图2所示,假设在某一DEM中,栅格点1处的流向指向栅格点2,且栅格点1与栅格点2之间的高程差为Δh,则栅格点1需传递到栅格点2的能量为Δh·E0(假设栅格点1中原有的初始能量为1,用E0表示),但栅格点2不能完全接收栅格点1传过来的能量,而是只接收未被消耗的能量(消耗的能量即用于沟谷侵蚀的那部分能量)。如图中所示,θ1为栅格点2的坡度,θ2为栅格点3的坡度,则栅格点2接收的能量为栅格点1传递过来的能量在栅格点2处切向的投影,而消耗的能量为栅格点2处法向的投影,θ3=θ2-θ1,因为E0=1,所以栅格点2处消耗的能量可以简化为Δh·sinθ3,接收到的能量可以简化为 Δh·cosθ3。按照该方法对每个点都进行窗口分析。

图2 能量汇流分析示意图

3 裂点提取实验

鉴于以上分析,本文采用如下流程进行裂点提取:

首先对DEM数据进行坡度分析,得到流域的坡度数据;再对DEM数据进行水文分析,提取流向数据;对DEM数据、坡度数据、流向数据 进行窗口分析。由于分析时流向数据,因此窗口分析结果中,水系线上每个栅格点的值都对应在该点消耗的能量,即用来侵蚀的能量。分析结果如图3所示。

图3 能量累积分析结果

对窗口分析的结果,即水系线上能量累积数据进行重分类,通过设置合理的阈值,选出能量消耗大的点,这些能量大的点即为沟谷裂点。对数据再次进行重分类,将裂点部分赋值为1,非裂点部分赋值为 NoData。

此时部分能量消耗大的点会出现在DEM数据的边界上,由于位于DEM数据边界上的裂点是错误的,所以像图中边界的点应予以剔除。把栅格形式的数据转换为矢量格式的点文件后,剔除位于边界上的伪裂点之,叠加DEM汇流分析结果综合分析后最终提取出符合要求的裂点。如图5所示。

图5 剔除边界上的伪裂点

结合DEM数据进行分析验正,可以发现上述方法提取的裂点,均位于水系线上,并且都处于坡度变化较大的位置上,符合裂点的特征要求。

4 结语

本文从河流的能量累积特征出发,基于DEM数据进行河网裂点的提取实验,所提取的裂点具有较高的精度。并且此方法效率高、耗时少,具有一定的优越性,为水文地貌研究中裂点的提取提供了一种参考思路。

[1]李小曼,王刚,李锐.基于DEM的沟缘线和坡脚线提取方法研究[J].水土保持通报.2008,(01):69-72.

[2]易红伟,汤国安,刘咏梅,等.河网径流节点及其基于DEM的自动提取[J].水土保持学报.2003,(03):108-111+132.

[3]李军锋,李天文,陈正江,等.基于DEM的黄土高原丘陵沟壑区沟谷网络节点研究[J].干旱区地理.2005,(03):386-391.

[4]钱柯健,朱红春,李发源.一种基于DEM汇水累积量的径流节点提取方法[J].测绘科学.2012,(01):28-29+59.

[5]刘晓,王雷,高佩玲.利用几何网络提取河网径流节点的方法研究[J].测绘科学.2011,(05):85-86+72.

[6]朱红春,汤国安,吴良超,等.基于地貌结构与汇水特征的沟谷节点提取与分析——以陕北黄土高原为例[J].水科学进展.2012,(01):7-13.

[7]谢轶群,朱红春,汤国安,等.基于DEM的沟谷特征点提取与分析[J].地球信息科学学报.2013,(01):61-67.

[8]叶爱中,夏军,王纲胜,等.基于数字高程模型的河网提取及子流域生成[J].水利学报.2005,(05):531-537.

[9]孔凡哲,李莉莉.利用DEM提取河网时集水面积阈值的确定[J].水电能源科学.2005,(04):65-67+93.

[10]THORSTEN WIEGAND,W.DANIEL KISSLING,PABLO A.CIPRIOTTI.Extending point pattern analysis for objects of finite size and irregular shape[J].Journal of Ecology,2006,94:825 – 837.

[11]时培建,刘杰,杨振.汶川地震的时空点格局分析[J].地震学报.2009,31(5):506-515.

[12]罗明良.基于DEM的地形特征点簇研究[D].成都:中国科学院成都山地灾害与环境研究所.2008.

[13]张会平,张培震,樊祺诚.河流裂点的发育及其溯源迁移:以鸭绿江-望天鹅火山区为例[J].中国科学:地球科学.2011,(11):1627-1635.

[14]韩鹏,倪晋仁,李天宏.细沟发育过程中的溯源侵蚀与沟壁崩塌[J].应用基础与工程科学学报.2002,(02):115-125.