乡村绿地景观美学质量评价研究

2013-09-18史久西董建文章志都王小明

史久西 董建文 章志都 王小明

1 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 浙江富阳市 311400

2 福建农林大学 福州 350002

3 北京林业大学 北京 100083

景观美学评价方法大致可归纳为定性描述法、物理元素知觉法和心理物理学方法3类[1]。其中,心理物理学方法是目前公认最严格、可行性最好的方法之一[2],已广泛应用到旅游景观资源、城市森林、城市公园、居住区绿地[3-6]等方面。

近年来,随着城乡一体化、美丽乡村建设工程的实施,乡村绿化得到空前发展。乡村绿化为村庄居民提供审美和游憩服务,许多还成为乡村旅游的吸引物、城市游客的游赏对象。然而,在乡村领域,相关研究集中于综合景观评价[7-8],鲜有针对绿地景观的专门探讨。本文将借助心理物理学方法开展绿地景观的评价研究,以期为乡村景观建设提供依据。

1 研究方法

1.1 外业调查与资料收集

选择浙江省典型绿化示范村庄42个,在每个村庄选取景观较好的绿地,划分为村庄公园和人居绿地 (庭院绿地、宅间绿地、通道绿地等非公园绿地)2类,并拍摄照片8张以上备选。选取拍摄时间为4―6月,于晴朗或微云天气的早上9∶00―11∶00拍摄,拍摄高度、角度、景深尽量保持一致,距离中近。在每个村的备选照片中筛选出典型绿地景观1~3张、共89张作为评价样本。样本分为2组,一组为人居绿地,共49张,用于分析建模;另一组为村庄公园景观,共40张,用于验证模型。

1.2 评判者的选取

选择3组不同人群作为评判者,分别为农村居民53人、城市居民58人和园林学专业在校学生59人,总计170人。

1.3 美学质量评判方法

通常获得景观美学质量评价量表的测定与统计方法有美景度评估法 (Scenic Beauty Estimation,SBE)[9]、 平 均 值 法 (Average VisualQuality,AVQ)[10]和 成 对 比 较 法 (Pairwise Comparison,PC)[11]。研究表明,这3种方法获得的最终结果并无显著性差异[4],鉴此,本研究采用AVQ方法进行统计分析,以保留美景度量值的直观信息。美景度量值获取方法如下:1)对照片进行编号,现场制作展版,评判者按极漂亮、很漂亮、漂亮、一般、难看、很难看、极难看等7个等级大致归为7类,按类计分。归类不限时间,评判者可充分比较,随意调整照片类属。

1.4 评价指标集构建

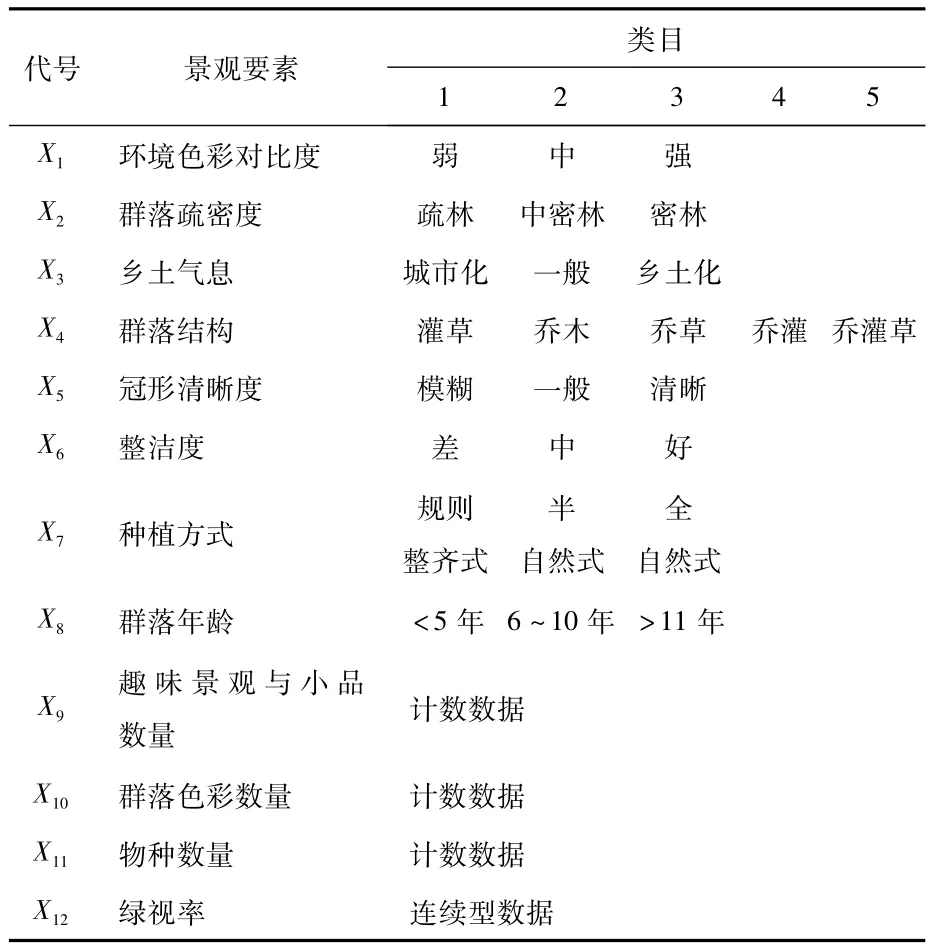

根据乡村绿地景观特点、前人研究结果及开放性问卷调查结果,选择乡村绿地美学质量评价指标(要素)12个 (表1)。在表1中,定性指标的类目按程度由弱到强的次序编排,以便后续分析。各指标的意义及排序原则为:1)环境色彩对比度是环境色彩与绿化景观色彩之间色相、明度的反差、对比程度;2)群落疏密度主要考虑植被的水平空间分布,分为疏林 (郁闭度<0.3),中密林 (郁闭度为0.3~0.6),密林 (郁闭度>0.6);3)乡土气息主要考虑植物材料、背景、种植方式等所体现的气息,按乡土化程度编排;4)群落结构指垂直方向上不同生活型之间的搭配,按层次、绿量增加方向编排;5)冠形清晰度指树冠轮廓线明显与否;6)整洁度考虑环境卫生状况以及绿地整洁性对乡村绿地景观的影响;7)种植方式是指绿化植物的种植方式,按自然化程度编排;8)群落年龄指绿地建成的时间区间,是与绿化树种自然性、树林大小、群落高度等均有一定关联的间接指标;9)趣味景观与小品数量指花、果、风致树、藤蔓、整形树、水体、花坛、亭廊、健身器、游步道等景观小品的种类数;10)色彩数量指绿化景观中能引起视觉反映的色彩数量;11)物种数量指乡村绿化景观中出现的植物种类数量;12)绿视率为绿色占整体景观的面积比例。

表1 乡村绿地的景观美学要素

1.5 景观要素分解与量化

根据评价指标集,对现场照片进行景观要素分解和量化。量化方法包括量表量化、计数、图片测量3种方法,分别获得定性 (X1-X8)、定序 (X9-X11)和定距 (X12)量值,作为分析和建模的自变量。

1.6 统计分析

通过均值比较、协同性以及方差分析,分析不同人群对绿地景观的审美差异以及不同景观要素对美景度的影响规律。采用多元数量化模型Ⅰ进行美学质量评价模型拟合,找出景观美学质量与影响因子的函数关系。

2 结果分析

2.1 不同人群评判结果的一致性分析

图片样本美学质量得分值总体分布的Kolmogorov-Smirnov检验结果为:K-S统计量值为0.617 8,相应的显著性概率为0.839 9,大于0.05的显著性水平,表明样本美学量值总体分布与正态分布无显著性差异,满足进一步分析和建模要求。

对景观美景度的众多研究表明,不同背景人群对同一景观的评价无显著差异[12-14]。采用多配对样本的Friedman检验方法与K协同系数来验证,结果为:1)Friedman检验统计量的观测值为134.899,相应的概率值为0.000,小于显著性水平α=0.05,即各图片样本得分值的平均秩存在显著性差异;2)W协同系数为0.937,接近于1。可见农村居民、城市居民和专业学生3类人群的评分标准总体上是一致的,此结论与已有研究结果相同。

进一步对样本图片逐一进行均值分析发现,对于大部份样本 (42张),3个人群的评判结果一致,但有少量 (7张)存在显著差异。而这少量图片有着比较明显的乡土化或城市化倾向,可分为城市化景观和乡土化景观2类,对此不同人群的喜好态度有所不同。对于城市化景观,农村居民的评分(4.04)高于城市居民(3.92)和专业学生(3.81);相反,对于乡土化景观,专业学生的评分(3.29)高于城市 (3.21)和农村居民 (3.04)。

2.2 乡村绿地美学质量影响因子分析

表1所示的指标集中,定性指标的类目编排具备定序性质,因此,可以通过简单相关分析揭示各指标对美学质量的大致作用方向。分析结果表明,12个评价指标中,乡土气息 (r=0.094 8)与美学质量不相关,可能是一类特殊指标,结合上节分析,可以确定这是因评判群体而异的一类指标。其余11个均有较显著至极显著相关。其中群落密度 (r=0.778 3),群落结构 (r=0.665 7),群落年龄 (r=0.512 2)和绿视率 (r=0.597 3)4个要素为极显著相关;冠形清晰度 (r=0.438 9),整洁度 (r=0.429 6),种植方式 (r=0.455 5),植物色彩数量(r=0.414 5),物种数量 (r=0.440 0)等5个要素为显著相关;环境色彩对比度 (r=0.3018)和小品数量 (r=0.3325)的相关性略弱。

以上是美学质量与单独指标线性相关的情形,更具体的关系有赖于下述回归分析。

2.3 美学质量评价模型

2.3.1 模型拟合

采用多元数量化模型Ⅰ、GPS统计分析平台,将美学质量评价值作为目标变量 (Y),景观要素量化值作为自变量 (X),进行模型拟合。自变量集合中,X9-X12为协变量 (含交叉项),其余为定性变量。定性变量各类目采用0-1编码,并以最后1个类目作为参照,建立回归模型:

Y=2.770 77+0.369 16X1-1 -0.408 68X1-2+1.072 61X2-1+2.027 62X2-2-0.387 09X8-1-0.619 95 X8-2+0.851 69 X10× X12

[R2=0.8250,F=33.3317,p=0.0000,DF=(7,41)]

该二次模型由环境色彩对比度X1、群落密度X2、群落年龄X8、群落色彩数量X10及绿视率X12共5个因子构成,其中X1-1表示表1所列第1个指标的第1个类目,其他类同。5个因子中,群落密度对绿地美学质量的贡献最大,达54.04%;其次为绿地年龄 (17.55%)、群落色彩数量×绿视率 (交叉项,14.85%);最后为环境色彩对比度(13.56%)。

由模型的回归系数还可见,绿化与周围环境色彩对比柔和的最佳,强烈的其次,中庸无特色的最次。群落密度中等最优,过稀、过密均不好,过密不如过稀。群落年龄长 (11年以上),树形恢复,生长自然,景观质量好。中、低龄时,质量较差。相比而言,低龄时 (5年以下)比中龄 (6-10)稍好,因为绿地新建不久,树种保存率较高,日常管护较好;中龄时树木死亡减少最多,日常管护渐趋松懈。群落色彩数量与绿视率均为高优指标,即色彩数量越多,绿视率越高,景观质量越好,它们在模型中以交叉项形式出现,可理解为以色彩数量为权重的绿视率,相当于加色绿视率。

2.3.2 模型检验

按前文相同原则对另一组图片 (公园照片)进行景观要素分解,代入模型计算美学量值,进行预测检验,结果模型预测时剩余标准差为1.456 2,与拟合标准差 (1.432 9)十分接近,可见拟合模型具有良好通用性,适于各类绿地景观评价。

3 结论与讨论

1)对于乡村绿地景观,农村居民、城市居民和专业学生3个人群的总体评分标准一致,以群体的普遍审美趣味作为衡量风景质量的标准、建立通用预测模型是可行的。但个别景观表现出一定的差异,最为突出的是对城市化景观和乡土化景观的偏好。对于城市化景观,农村居民的评分高于城市居民和专业学生;相反,对于乡土化景观,专业学生的评分高于城市和农村居民。这种现象可能由异景观、异文化的吸引现象引起,即人们对于陌生的景观往往表现出较浓厚的兴趣,评价较高,而对于身边习见的景观则不以为然,评价较低[15-16]。因此,在开展乡村绿地建设时,应区别对待不同的乡村类型。例如,以乡村旅游为重要产业的村落,城市居民是重要的服务对象,应该偏重于营建乡土化植物景观;而对于一般村庄,其绿地景观主要为本村居民服务,则可以适当采用城市化绿化形式。

2)乡村绿地美学质量的12个评价指标中,乡土气息是因评判群体而异的一类指标,与公众平均美学偏好的相关性不大,但对于揭示审美主体的态度偏好很有意义;其他11个则是通用指标,对美学质量均有较显著至极显著的影响,可用以分析公众普遍审美情趣,构建美学质量模型。

3)对于评价模型,乡村绿地景观质量指标集可简化为环境色彩对比度、群落密度、群落年龄、群落色彩数量及绿视率5个,它们对美学质量的贡献大小次序为群落密度>绿地年龄>群落色彩数量×绿视率>环境色彩对比度。具体而言,与周围环境色彩对比柔和或强烈、群落密度中等、年龄足够长、色彩丰富、绿视率高的绿化景观有最佳景观质量。

[1]Lothian A.Landscape and the philosophy of aesthetics:Is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder?[J].Landscape Urban Planning,1999,44(4):177 -198.

[2]Zube E H,Pitt D G,Taylor J G.Landscape perception:research,application and theory[J].Landscape Planning,1982,9(1):1 - 33.

[3]Gandy R,Michael J,Meitner M J.The effects of an advanced traveler information system on scenic beauty ratings and the enjoyment of a recreational drive[J].Landscape and Urban Planning,2007,82(1/2):85-93.

[4]宋力,何兴元,张洁.沈阳城市公园植物景观美学质量测定方法研究:美景度评估法、平均值法和成对比较法的比较[J].沈阳农业大学学报,2006,37(2):200 -203.

[5]宋亚南,车生泉.上海城市公园典型植物群落美景度评价[J].上海交通大学学报:农业科学版,2011,29(2):16-24.

[6]周春玲,张启翔,孙迎坤.居住区绿地的美景度评价[J].中国园林,2006,22(4):62 -67.

[7]王云才.论中国乡村景观评价的理论基础与评价体系[J].华中师范大学学报:自然科学版,2002,36(3):389-393.

[8]Willemen L,Verburg P H,Hein L,van Mensvoort M E F.Spatial characterization of landscape functions[J].Landscape and Urban Planning,2008,88(1):34 -43.

[9]Hulliv R B,Buhyoff G J,Daniel T C.Measurement of scenic beauty:the law of comparative judgment and scenic beauty estimation procedures[J].Forest Science,1984,30(4):1084 -1096.

[10]Daniel T C,Vining J.Methodological issues in the assessment of landscape quality[J].Human Behavior and Environment,1983,6:39-84.

[11]Buhyoff G J,Leuschner W A.Replication of a scenic preference function[J].Forest Science,1980,26(2):227 - 230.

[12]Zube E H,Pitt D G,Taylor J G.Landscape perception:Research,application and theory[J].Landscape Planning,1982,9(1):1 -33.

[13]俞孔坚.自然风景质量评价研究BIB-LCJ审美评判测量法[J].北京林业大学学报,1988,10(2):1 -7.

[14]Tahvanainen L,Tyrvainen L,Ihalainen M,et al.Forest management and public perceptions:visual versus verbal information[J].Landscape Urban Planning,2001,53(1/2/3/4):53 -70.

[15]张群.景观文化及其可持续设计初探[D].武汉:华中农业大学,2004.

[16]Kreimer A.Environmental preferences:a critical analysis of some research methologies[J].Journal of Leisure Research,1977,9(2):88-97.