邻里空间在高层住区公共景观环境中的营造研究

2013-09-17谢娜

谢 娜

(东华大学 艺术设计学院,上海 200051)

一、研究的意义

“所谓邻里空间,是指反映和承载邻里关系的空间,它是居民能与他人共同使用和停留,并且发生交往行为的空间,也是维系邻里情感关系和交往关系的社会基础。”[1]邻里关系是承载住区居民日常人际社交的核心力量,邻里空间则是使得邻里关系得以延续且具有源源不断的生机的纽带,是修复和创造邻里交往机会的最佳场所。但伴随着高层住区建设模式的蓬勃发展,邻里问题日益凸显出来。具体表现为:住区人情味淡薄、邻里交往变得稀疏、邻里关系变得漠然。从传统邻里间的亲密无间到现在邻里间的形同陌路;从以前低、多层住区邻里间的嘘寒问暖到现在穿梭于高楼林立住区间的“电梯一现”,邻里关系格局随着时代的迈进而不断被打破。诚然,由于社会的高速发展,人们的生活水平得到很大提高,使得邻里间不再像过去那样相互依赖,但这并不意味着人们可以不再需要这层社会关系。事实表明,在现代社会人们除了需要物质性消费更需要能满足情感需求的精神消费,如果完全隔离它们便会破坏整个社交系统。

合理的邻里空间营造有利于邻居增进彼此间的信任和互助热情,同时能增强住区的归属感进而上升至家园感。其表现出的和睦友爱能使邻里在感情上互相慰藉,生活上互相照应,思想上也能给予启迪。成功的邻里关系就是在这样的情境下不断地延续,保持着住区的和睦与活力。“《美国大城市的死与生》一书中论述道,‘城市公共区域的安宁……不是主要由警察来维持的,……它主要是由一个互相关联的,非正式的网络来维持的。’这个‘互相关联的,非正式的网络’的基础就是成功的邻里关系。”[2]它可以有效地提高安全度,甚至拥有抑制犯罪的效能。有很多相关的报道、调查表明,邻里关系淡漠者的安全感程度明显不如邻里关系密切者,因此患孤独症、忧郁症的可能性要大得多。邻里居民间互不沟通、往来和缺乏公共责任感所形成的“社会关系死角”,在客观上也助长了社会中的违法犯罪活动,恶化了整个社会风气。

因此,邻里空间的合理营造不但能在客观上为住区保持活力,同时为社会的长治久安和良性发展注入了正面力量,其影响力不可小觑。在高层住区中能为邻里提供便捷交往的地方便是户外公共场所,能使邻里空间的营造成为可能的地方则是住区内的公共景观环境。由此,高层住区公共景观环境中的邻里空间营造具有现实研究意义。

二、高层住区的邻里现状

高层住区的邻里现状主要表现在两方面,其一为邻里关系现状,其二则为邻里空间现状。

1.邻里关系淡漠

随着时代的变迁,邻里关系经历了从最初的亲缘、地缘关系发展至因业缘关系长期居住在一起而结成邻里;再后来因普遍商品经济社会的到来,居民的差异性拉大,流动性日益加大,使得传统的邻里关系开始解体,邻里间不认识的情况普遍,邻里关系开始变得生疏;至现在高层住区的建筑开发模式遍及各地,使得邻里间更是陌生,则邻里关系变得淡薄,甚至成为人们社会交往关系的“遗忘”部分。

总的来说,现代我国高层住区因楼层高、户数多、电梯上下行费时、公共景观空间设计吸引力不够等客观因素,使得人与人之间照面的几率明显减少。而邻里关系总体呈现出消极的一面,其龟裂的信号不断发出,亟待得到重视和修复。

2.邻里空间营造不周

高层住区公共景观空间作为居住环境中居民可直接感知和接触的行为场所,不但是自然景象的人工再造,同时也是社会形态的物化形式。从生态角度上来说,它是协调人们与自然之间生态平衡的事物;从精神文化的角度上来说,它能影响和调节居住区内居民的精神状态;从艺术的角度上来说,它在居住环境中具有审美价值,使居民在各个层次上都能感受到美的存在,从而调节居民的心理状态。其景观设计的主要目的是“针对室外的公共环境,营造出人与人接触、交流的场所,提供开展各种社会活动的场地”[3]。

我国现今大多数高层住区配有一定的公共景观空间,国家对高层住区的绿化率也作出了规定,即需在30%以上。但真正能符合居民需求,能触发居民邻里交往的公共景观空间并不多见。一方面,客观上由于楼层高的原因大多数居民的户外参与度不高;另一重要方面,在公共空间的设计上没有足够的吸引力和持续性,使得其空间的使用频率低。在空间中“堆砌”一些造型,表面上呈现一片绿化,把公共设施仅作为点缀的现象不在少数。从而使得高层住区这个最需要得到公共邻里空间“关怀”的场所,变得难以满足居民的需求。

三、邻里空间及其相应的邻里关系构成

高层住区邻里空间主要由“公共到半公共再到半私密的三个层次空间,即中心邻里空间、宅前邻里空间、户前邻里空间”[4]共同构成。这个空间体系始于相对私密的起居室内空间和室外空间的交界处——家门口,再经过公共性居住空间(例如居住区人车行道、绿地、公共性功能空间等),最后到达城市公共性空间(例如大道、公共建筑等)。

邻里关系构成主要分为两大类,第一类是以地缘关系为基础的关系网络,即传统意义上相邻而居的在住区内产生交流与联系的邻里。但随着社会化大生产的社会性质变化、经济的发展、城市和农村人口的不断流动,促使社会交往方式由单一走向了多样。则另一类邻里关系网是不以住区地域为基础就已经建立起来的邻里,例如:有血亲关系的亲人,具有业缘关系的熟人(包括在社交网络中认识的同学、朋友、同事)等。

邻里空间的有效构建必须要综合考虑住区邻里构成人群,统筹地缘关系邻里和非地缘关系人群。充分尊重住区居民的领域性和私密性,使得公共活动空间既满足社交需求又符合居民心理规律。

四、邻里空间的营造要素

科学的邻里空间营造活动是艺术与技术的有机结合过程,既需要感性的体验性分析和灵感性创造,也需要理性、合理的技术支持。其设计方法需综合考虑多方面因素,使其相互平衡,以营造出优质的邻里景观空间环境。

1.符合居民的心理行为方式

居民依靠外部环境给予其的信息来认知特定环境,但事实上现在许多的住宅区无论是在住宅形式上还是在景观环境的设计上大都缺乏居民想要的住区场所感、亲切感,不能达到足以认知这就是“家”的情境感受。一般意义上而言,当居民体会到环境对其尊重时,景观环境符合居民的行为心理时,他们才会对这个环境有认同感,便会强化居民的情绪,促进其产生行为,有意识或下意识地保护和尊重这个环境;反之则难以激起居民对住区环境的情感,这便会牵制他们的行为,恶化居民的情绪,甚至使他们对环境有逆反心理。

一般而言,在人们长期的生活与生产活动中,由于人和环境间的相互磨合与作用,会产生一些适应环境的行为习惯,在邻里景观空间的设计过程中就需要尽可能地尊重和满足居民。例如,喜好选择最短路程通过的行为。人们在明了自己目的地的时候总想走捷径到达,由此,在设计中应尽可能减少太过曲折的道路(如图1)。再例如,人们有喜好在边界上停留的行为习惯。即喜欢在具有空间边界感的区域中活动,这一点也显示了人对个人私密性的维护。因此,在设计时不要一味追求空间的广度,而应积极地为居民营造一些多层次的边界空间,以此来增强人们驻足交流的机会(如图2)。

2.符合居民的住区认同感

这里所提到的住区认同感主要是指符合居民的审美性体验。陈国雄,胡昊在其名为《环境审美与中西美学的发展》一文中提到:“在环境中所产生的审美体验包含了更多的隐性因素,它提供了大量的机会来扩充人们的审美感知能力,使得人们在发现世界的同时也发现了自身,且融入了最独特的地域体验,这种体验使得环境审美经验逐渐超越日常体验,从而构建起了居住环境中最需要的家园体验,形成家园感。”[5]这表现了一种人对物质环境的感情依托,形成所谓的“大地情结”,例如归属感、安全感。这些超越了人们眼前突现美好风景、事物而产生的短暂喜悦,更多的是对家的感情,确定这就是家乡,是记忆中的场所。但达到这些的前提是必须深入居民心里,深知他们的审美标准,达到他们的审美要求,由审美体验升华至更高层次的情感依托,这对非常住居民的设计者来说提出了更大的挑战,应该做的是通过大量的调查研究使设计者自己以居住者的身份融入所创造环境中构建居民所需要的家园感。高层住区景观环境有聚集人群量大,公共景观环境可塑面较广等特点,因此更需要优质的审美体验为这个环境“扬长避短”,发挥出更大的审美效应和社会效应。

3.符合居民的住区社交需求

马斯洛的“需求层级论”明确指出,人的需要分为五个层次:生理、安全、社交、尊重和自我实现的需求。本文研究的重点也放在尊重和满足高层住区居民的社会交往层次上。高层居住中进行景观系统组织的最终目的,是通过物质设计手段达到居住与景观一体,物质生活与精神生活同在,使得住区邻里关系不再成为社会关系的“死角”,由此产生一种“有情”的居住区氛围。它就像浓缩版的小社会,其设计一旦实施建成就会在较长时间内与居民共存,好坏与否都会对人们的生活及心灵产生深刻的影响。尤其在现代,物质生活几乎处于膨胀状态,而精神上却显示出从未有过的贫瘠。现在很多人的感受是日子一天天富裕了,可内心却越发空洞、孤寂了。这很大程度上是因为生活压力、利益、高科技等因素而让人们忽略了沟通。快节奏的生活被物质利益所覆盖使得人们的精神需求难以得到满足,甚至忘了人还需要“精神食粮”。

五、邻里空间的营造方式

1.整体立体景观系统的构建

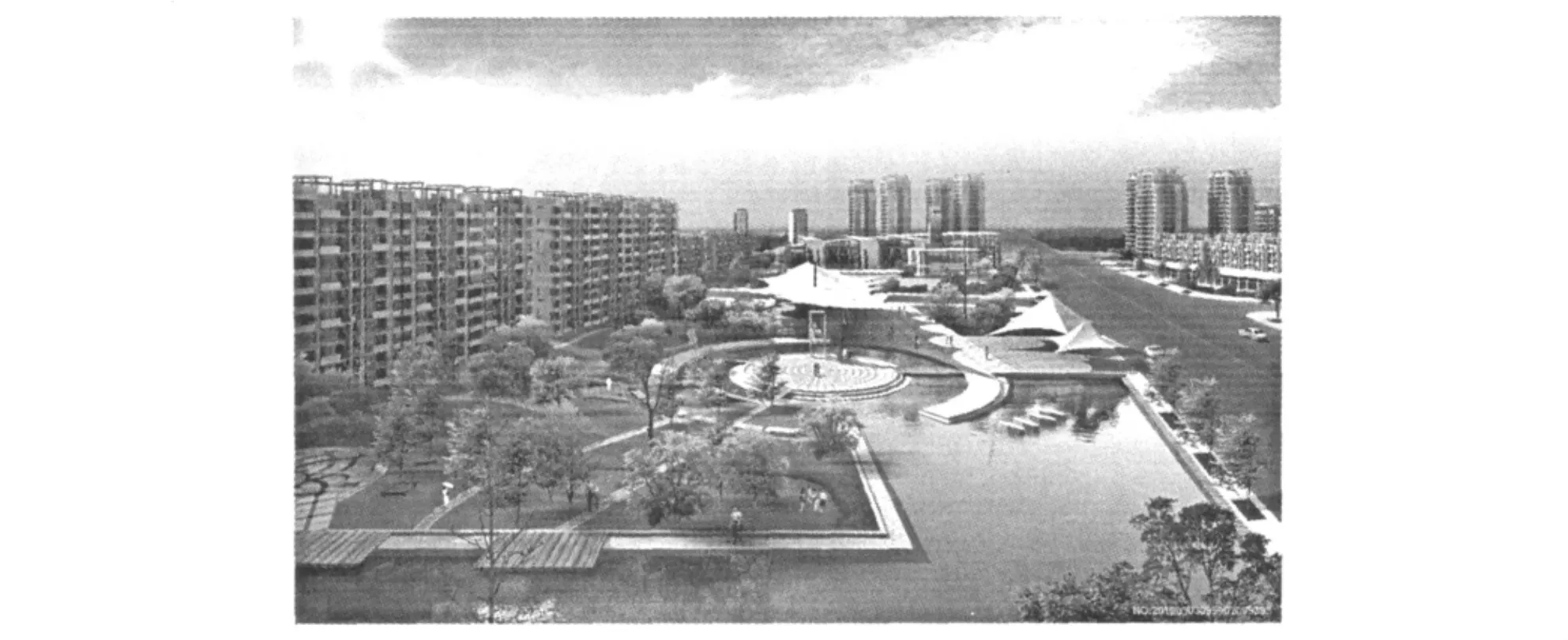

高层住区景观中良好的邻里空间构建必须建立在整体设计原则的基础上,遵守整体优先原则,使得环境先体现其整体美,然后再是局部细节处理。其一表现为与住区周边城市环境、住区与住宅建筑环境中各个环节的联系上。无论是在景观的设计手法或是与周边所处城市景观的文脉关系上需要有“承上启下”的关系,能够形成有机整体(如图3)。被誉为设计大师的莱特其建筑作品都能恰如其分地与周边环境融合在一起,其代表作品——流水别墅,仿佛是从环境中长出,他开辟的“有机建筑”道路至今都被世人所赞赏,其原因很简单,即注重环境之间的联系。其二表现为统筹户前公共邻里空间、宅前公共邻里空间、公共中心邻里空间及住区入口邻里空间的构建,通过合理的景观营造方式使得四个区域有连续性(如图4)。

图3 住区景观与城市有连带性

图4 统筹住区各个邻里空间

2.网络邻里在高层住区内的合理构建

网络是信息化时代不可或缺的一部分,它为我们的日常工作生活带来了巨大的便利,在现代社会运用中则是一把双刃剑:合理利用便会开创人们更美好的未来,如果利用不善则会为我们带来麻烦甚至为社会带来各种问题。所以在促进高层住区邻里空间构建这一研究的方略上同样也要与时俱进,合理、善用网络平台,建立住区区域网络沟通平台,使之为我们开创健康生活所用。例如物业管理部门可充分利用网络平台信息传递的便捷性,搭建良好的网络服务社区,随时随地了解住区居民的需求动态,为住区的邻里构建和持续良性发展创造条件。

3.设计师与居民沟通机制的构建

任何一个设计师完成的“成果”最终的评判权掌握在设计最终的体验者手中,如果用户不满意,怎样都不能算是一次成功的设计,中国的一句俗语“金碑银碑不如老百姓的口碑”也正是这个理。根据马斯洛的“需求理论”,人有“自我实现需求”,在住区的景观设计中让居民自己亲自参与到住区的建设中,更能使居民有自我价值的实现感,最终设计会使居民更具有凝聚力与归属感。所以在设计前后需和设计体验者之间有多次真诚的沟通。设计者对自己责任范围内的环境设计不能成为独裁者,应该把话语权集中在设计者与用户之间的沟通结果上,这是对居民负责的态度,也是增强住区邻里情感的有效方式。

在国外这一设计思想日益成熟,而在中国能实践这一点的并不多见,关键是设计者与开发者对其重视度和饯行度不够。作为设计者,要明白在住区规划中,居民不仅是消费者,也是最后的评判者。只有通过与居民的充分沟通与交流,才能切身了解到居民本质性的真实需求,这为提出最优的住区设计方案指明了方向。同时这种沟通方式有利于增强住区凝聚力,对邻里关系的改善能起到重要的作用。当然,这也是提倡“人性化”设计中关键的一步。

六、结束语

现今的生活方式虽然和以前比已经有了很大的差异,但有一点不会变:有人类生存的地方就不能没有社会交往,不能没有社交性活动,也就不能没有交往空间场所,现代高层住区更不例外。虽然任重道远,但为了适应现在人居要求,使高层住区朝着更长足、健康的方向发展,需要我们设计者用心、用专业知识作出自己应有的贡献。

[1]李茜,冯四清.从社会维度视角探析高层住区邻里空间设计[J].安徽建筑工业学院学报:自然科学版,2011,19(5):36.

[2]谢昭.当代邻里关系背景下的北京居住社区公共空间研究[D].杭州:中国美术学院,2009:14.

[3]公伟,武慧兰.景观设计基础与原理[M].北京:中国水利水电出版社,2011:37.

[4]万晖,万剑.网络时代新型邻里关系下的建筑空间初探[J].山西建筑,2010,36(19):6.

[5]陈国雄,吴昊.环境审美与中西美学的发展[A].范明华,彭万荣.美学与艺术研究:第二辑[C].武汉:武汉大学出版社,2010:144.