连续硬膜外注药联合神经根射频治疗老年带状疱疹后遗神经痛的疗效

2013-09-13杨立强倪家骧李天华首都医科大学宣武医院疼痛科北京00053

杨立强 朱 卓 倪家骧 李天华 (首都医科大学宣武医院疼痛科,北京 00053)

带状疱疹后遗神经痛(PHN)是带状疱疹最常见的并发症,以顽固的持续性隐痛伴阵发性剧痛为临床特征,治愈困难。PHN是困扰中老年人群的顽痛症之一,是公认的世界级疼痛性疾病〔1〕;有20% ~50%的带状疱疹患者会发生PHN,发病率随年龄的增加而增加〔2〕,疼痛时间最长可达16年〔3〕。近年来,提出将急性带状疱疹临床治愈后持续疼痛超过1个月者定义为后遗神经痛〔4〕。本研究旨在观察连续硬膜外腔注药后行神经根射频毁损对PHN的疗效及安全性。

1 资料与方法

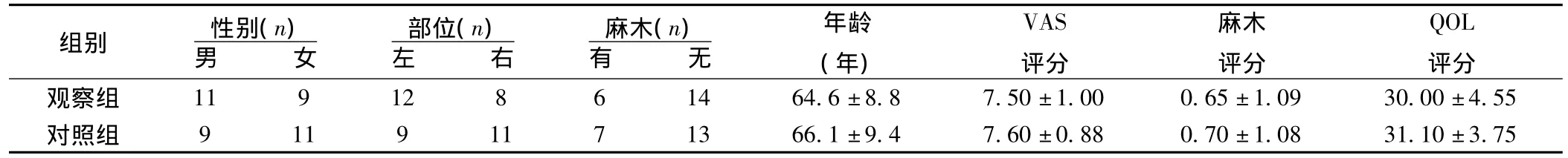

1.1 一般资料 40例PHN患者,男20例,女20例,平均年龄65.87岁(<60岁8例,60~70岁25例,>70岁7例)。随机分成两组,两组患者的性别、年龄、病变部位(左/右)、病程、治疗前视觉模拟评分(VAS)、生存质量(QOL)评分、病变皮肤的麻木发生率及评分均无显著性差异(P>0.05)。见表1。

1.2 方法

1.2.1 入选及排除标准 入选标准:①病史≥3个月;②VAS评分≥6;③病变部位在胸2~胸11神经支配区。排除标准:①微皮损型带状疱疹;②合并严重心、肺、肾功能不全;③合并凝血功能障碍;④合并智能障碍配合欠佳。

1.2.2 治疗方法 所有患者取患侧卧位,经CT或C型臂扫描,确定最佳穿刺点及穿刺路径。常规消毒铺巾,局麻下硬膜外穿刺针达硬膜外腔侧间隙,置入带导丝的硬膜外导管,拔出导丝,注入碘海醇注射液(欧乃派克)1~2 ml,再次CT或C型臂扫描,造影剂在硬膜外腔扩散良好,经皮下隧道引出硬膜外导管妥善固定,连接病人自控镇痛泵(PCA)。两组患者以VAS评分<3分为标准适当调整镇痛泵内药液的剂量及浓度,两组患者持续硬膜外腔镇痛治疗3~4 w,后拔出导管,观察组患者终止治疗出院。对照组患者拔出在导管后,在CT扫描定位下确认病变神经根所在的椎间孔位置,选择经皮穿刺进入的最佳路径,标定皮肤穿刺点。患者清醒局麻下,采用15 cm射频穿刺针沿预定穿刺路径刺入椎间孔。经CT扫描进一步验证穿刺针位置后,采用电刺激诱发出受累区域的肌肉颤搐。注入2%利多卡因局醉后,接受80℃连续射频治疗共3次,120 s/次。对照组患者结束治疗,术后观察3~5 d出院。

1.2.3 观察指标和随访时间 疼痛评分:采用VAS评分法,对患者未服用药物时的疼痛情况进行评分,0分为无痛,10分为最难以忍受的疼痛;生存质量量表(QOL)评分:采用WHOQOL-100 QOL进行测评,满分100分,0分为最低分。疗效评价:优:VAS降低 >75%;显效:VAS降低75% ~50%;有效:VAS降低50% ~25%;无效:VAS降低<25%;有效率=(优+显效+有效例数)/总例数;麻木评分:请患者对治疗后的病变皮肤麻木程度进行评分,10分为最难以忍受的麻木,0分为无麻木。以上四项观察指标的记录时间为治疗前、治疗后7 d、1、6个月。⑤并发症的发生率:记录治疗后肌力下降、麻木、感染、气胸等的发生率。

表1 两组患者一般资料比较(±s ,n=20)

表1 两组患者一般资料比较(±s ,n=20)

组别 性别(n)男 女部位(n)左 右麻木(n)有 无年龄(年)VAS评分麻木评分QOL评分观察组 11 9 12 8 6 14 64.6±8.8 7.50±1.00 0.65±1.09 30.00±4.55对照组 9 11 9 11 7 13 66.1±9.4 7.60±0.88 0.70±1.08 31.10±3.75

1.3 统计学方法 应用SPSS13.0软件进行分析,计量资料用±s表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用单因素方差分析,计数资料采用R×C表χ2检验。

2 结果

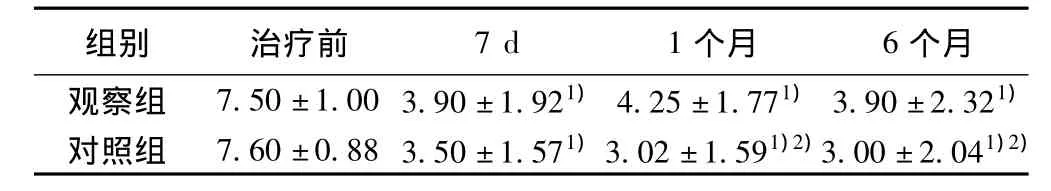

2.1 两组患者观察期疼痛评分的比较 治疗后两组患者的VAS评分均较治疗前明显降低(P<0.05),随着时间的延长VAS评分逐渐降低,在治疗后6个月时两组VAS评分均达到最低值;组间相比,对照组治疗后1、6个月的VAS评分较观察组明显降低(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者观察期疼痛评分的比较(±s ,n=20)

表2 两组患者观察期疼痛评分的比较(±s ,n=20)

与治疗前比较:1)P<0.05;与观察组比较:2)P<0.05;下表同

个月观察组 7.50±1.00 3.90±1.921)4.25±1.771)3.90±2.321)组别 治疗前 7 d 1个月 6对照组 7.60±0.88 3.50±1.571)3.02±1.591)2)3.00±2.041)2)

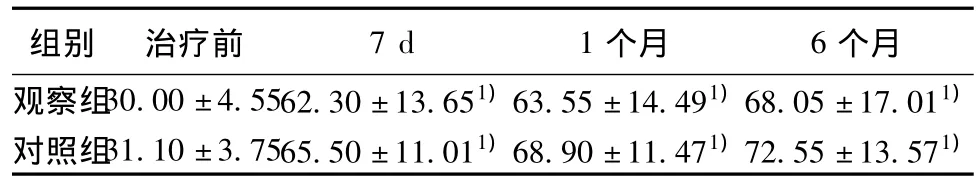

2.2 两组患者观察期QOL评分的比较 治疗后两组患者的QOL评分均较治疗前明显升高(P<0.05),随着时间的延长QOL评分逐渐升高,在治疗6个月时两组QOL评分均达到最高值;观察组在各个时间观察点QOL评分均高于对照组,但均无显著差异(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者观察期QOL评分比较(±s,n=20)

表3 两组患者观察期QOL评分比较(±s,n=20)

与治疗前比较:1)P<0.05

组别 治疗前 7 d 1个月 6个月观察组30.00±4.5562.30±13.651)63.55±14.491)68.05±17.011)对照组31.10±3.7565.50±11.011)68.90±11.471)72.55±13.571)

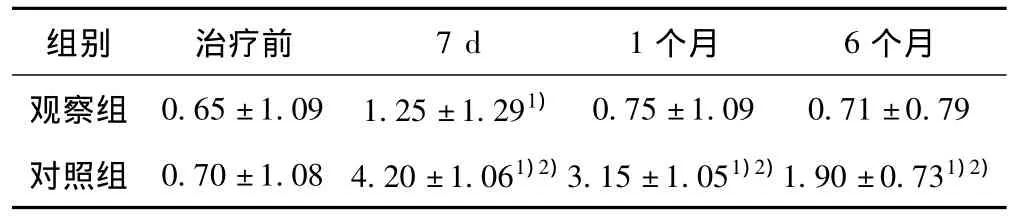

2.3 两组患者治疗后麻木情况的比较 两组患者治疗前麻木程度无显著性差异,治疗后麻木出现不同程度的加重,两组患者均在治疗后7 d麻木评分达到组内最高值,随着时间延长,治疗后麻木程度均逐渐降低,两组患者治疗后6个月的麻木评分达到组内的最低值;两组间比较,对照组在治疗后7 d、1、6个月时麻木评分较观察组明显降低(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗后麻木情况的比较(±s,n=20)

表4 两组患者治疗后麻木情况的比较(±s,n=20)

组别 治疗前 7 d 1个月 6个月观察组 0.65±1.09 1.25±1.291)0.75±1.09 0.71±0.79对照组 0.70±1.08 4.20±1.061)2)3.15±1.051)2)1.90±0.731)2)

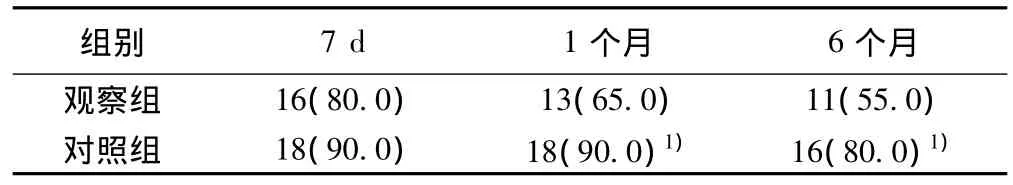

2.4 疗效评价 两组患者疼痛缓解率均在治疗后逐渐下降;两组间比较,对照组分别在治疗后1、6个月时的疼痛缓解率显著优于观察组(P<0.05)。见表5。

2.5 两组治疗后1年并发症发生率的比较 两组患者在治疗后各观察点均未出现感染、肌力下降及气胸的情况,两组间无显著性差异(P>0.05)。治疗后6个月时对照组患者的麻木发生率〔45%(9例)〕明显高于观察组〔20%(4例)〕(P<0.05)。

表5 两组患者治疗后疼痛缓解有效率的比较〔n(%),n=20〕

3 讨论

PHN定义为急性带状疱疹临床治愈后连续疼痛超过1个月者〔5〕。研究表明,PHN可能是一种以神经系统的病理改变为基础的神经病理性疼痛〔6〕。PHN患者的感觉传入通路的外周和中枢神经系统存在多种病理改变,提示可能存在多种疼痛机制〔7〕。PHN可能的外周机制和中枢机制包括〔8〕:伤害性感受器病理性敏感化、神经干持续性炎症反应、交感神经异常活动、脊髓背角神经元的敏化、脊髓抑制性神经元的功能下降、传入脊髓的Aβ纤维长芽等引起脊髓和脑中枢的敏化等。Rowbotham等〔9〕与陈大伟等〔10〕研究后一致认为感觉传入小纤维(包括感觉伤害器)的活性增高,异常放电引起中枢的过度兴奋是触觉异常性疼痛的主要形成机制之一。通过这种机制可以解释采用局麻药进行阻断周围神经的方法减轻PHN的机制〔11〕。

本研究结果表明,连续硬膜外腔药物输注和神经根热凝射频毁损两种治疗方法是通过不同的作用机制来治疗PHN,而将两种治疗方法放在一起进行治疗时,具有协同互补作用,可以明显提高疗效。硬膜外腔注入小量类固醇激素可加速消除神经的炎症、水肿,减少粘连,防止纤维增生,抑制变态反应,改善局部血液循环、营养神经、促进神经功能的恢复。局麻药使患者处于持续的长时间无痛或轻度疼痛状态,可以迅速阻断痛觉传导和疼痛的恶性循环,使感觉神经系统产生可塑性改变(背根节、脊髓背角神经元、脊髓抑制性神经元、交感神经等)。虽然药物只直接作用在硬膜外腔,但其治疗作用部位却包含整个外周和中枢感觉神经系统,同时尽管治疗作用范围大,但由于多数属于间接改善神经功能治疗作用,所以疗效并不确切。热凝射频通过在组织内产生热量,使蛋白质凝固变性,使神经丧失功能,阻断神经冲动的传导。同时由于作用部位仅局限于神经根,所以疗效并不尽如人意。而将两种治疗方法放在一起进行治疗时,具有协同互补作用,可以明显提高疗效。

本研究说明在影像设备引导下合理应用热凝射频毁损神经根是相对安全的。在严格执行手术中的无菌操作、严格实施无菌换泵操作和皮下隧道的应用前提下,感染可以有效预防。

综上所述,PHN的疼痛机制非常复杂,不同的病理生理机制可产生各自特异的感觉症状,而同一患者可能同时存在几种作用机制,并且在疾病发展过程中产生疼痛的机制和症状还可发生变化,因而导致治疗极其困难。所以说PHN的治疗是一项各种途径的综合性治疗,还应包括口服药物、物理疗法、心理疗法、手术疗法等。

1 Dalziel RG,Bingham S,Sutton D,et al.Allodynia in rats infected with varicella zoster virus——a small animal model for post-herpetic neuralgia〔J〕.Brain Res Brain Res Rev,2004;46(2):234-42.

2 Wu CL,Marsh A,Dworkirn RH.The role of sympathetic nerveblocks inherpes zoster and post herpetic neuralgia〔J〕.Pain,2000;87(2):121-9.

3 高 地,李 明.带状疱疹后遗神经痛及其防治〔J〕.国外医学·皮肤性病学分册,2002;28(3):182-4.

4 Lazaro C,Caseras X,Banos JE,et al.Postherpetic neuralgia:a descriptive 12 analysis of patients seen in pain clinics〔J〕.Reg Anesth Pain Med,2003;28(4):315-20.

5 赵 俊,李树人,宋文阁.疼痛诊断治疗学〔M〕.郑州:河南医科大学出版社,1999:845.

6 Oaklander AL.The pathology of shingles:head campbell's 1900 monograph〔J〕.Arch Neurol,1999;56(10):1292-4.

7 Bowsher D.Pathophysiology of postherpetic neuralgia〔J〕.Neurology,1995;45(8):56-7.

8 Baron R.Neuropathic pain.The long path from mechanism to mechanismbased treatment〔J〕.Anaesthesist,2000;49(5):378-86.

9 Rowbotham MC,Fields HL.The relationship of pain,allodynia and thermal sensation in post-herpetic neuralgia〔J〕.Brain,1996;119:347-54.

10 陈大伟,谢 鹏,邹德智,等.带状疱疹后遗神经痛患者的感觉定量测定〔J〕.临床神经电生理学杂志,2003;12(1):16-8.

11 Kanazi GE,Johnson RW,Dworkine RH.Treatment of postherpetic neuralgia:an update〔J〕.Drugs,2000;59(5):1113-26.