课程改革中演示实验的创新:案例分析课堂演示实验的改革创新

2013-09-12赵小生

■赵小生

笔者最近听了一节课,有关演示实验在课堂上的改革,想谈谈一己拙见。多年之前,江苏省就开始强调中学化学演示实验在课堂教学中的重要性,这几年江苏省还举办多次中学化学实验调演活动,其目的就是促进中学化学演示实验的不断发展、不断创新,更好地满足课程改革的要求。但是实际教学过程之中却表现为:1)创新度不够,采用传统之法较多;2)高、深度不够,采用简单的演示型实验较多;3)精准度不够,采用简单的组合,表面绚丽且时间长;等等。但是也有很多改革成功的例子值得借鉴。

近几年,江苏省的高考模式导致如今中学的学科方向发生质变:主抓语数外三大门,使两门选修科目处于从属地位。尤其是化学科目,作为第二选修科目就显得更加被动,要想学生化学成绩有所提高,就需更新理念、加强创新、开拓思维、深化改革。

1 身在曹营心在汉:学生在学习过程中普遍存在无法学、无心学等一些问题

1.1 客观上无法进行实验:由于教学时间紧,所学知识点繁杂,教师因此忽略演示实验

江苏省这种考试模式已经实施很多年了,饱受争议,但是作为一线教师,必须面对教学改革,想策略,想如何改革,书本知识没有减少,甚至有的地方还有所增加。这种考试模式使得选修学科的课时安排明显不足。全省各地在高一阶段普遍有一个感觉——赶进度,一学年两册书,课时只有一个礼拜三节课,甚至有的学校两节课,所有练习上课完成,不能和三大科目抢时间等条件限制选修教师的手脚,完成教学任务是老师唯一想做的。对于演示实验,有的就是检验性质的实验,先讲知识点,然后做几个性质实验,甚至就用视频解决问题,更有可能就干脆不做了。即使有的教师按要求完成演示实验,常用的实验教学模式也是照方抓药,进行演示实验,再把实验现象、结果和对应的知识进行比较,最后进行概括。

随着新课程教学的逐渐深入人心,改革逐步开展,教师开始思变。为让演示实验真正在教学中起到应有的作用,甚至发挥出特别的作用,教师绞尽脑汁想办法,有些办法确实不错,改革很成功。但是有一个不争的事实就是时间紧,一堂课如果安插演示实验,上课内容能不能按时完成就成为一个新问题了。如何再次深化改革,事半功倍呢?这需要所有的化学教师仔细研究课本演示实验,创新思变,在改革的基础上想想能不能一举多得呢?

1.2 主观上不想进行实验:由于化学的从属地位,决定学生不重视,演示实验是上课放松的调节器而已

笔者做的小调查表明,全省高中学校选修化学的人数在逐年递减,一方面是考生人数在减少,另一方面,学生对于化学的学习热情也在下降。四星级学校选修化学的人数还可以,能够达到25%,有的学校可以达到30%;但是有的三星级学校选修化学人数已经不到10%,甚至有的学校在高二就已经没有化学班了。这个和现行的录取方式有关,学生在初中化学学习的时候就不够重视,认为只要语数外三门科目好就行了,所以在进入高中以后,这种想法更加体现出来。学生只重视语数外的学习,对于选修科目不作要求,对于第二选修科目更加不屑一顾。笔者曾经遇到一个化学老师找学生谈话,学生对老师的回答就是如果不是因为高二小高考要考化学,他根本就不会上化学课。听着让人寒心,但是这种情况只能说明化学学科地位已经沦落到了什么地位!

2 拨开云雾见青天:教师要从实际出发,化被动为主动,开拓思维,积极探索实验,深化实验改革

化学演示实验是吸引学生对化学学习产生兴趣的管道之一。既然学生对演示实验感兴趣,何不投其所好,就从化学演示实验着手,把学生拉到化学课堂上来呢?化学本来就是一门以实验为基础的学科,通过实验可以吸引学生,通过实验发掘学生的求知愿望,通过实验分析问题、解决问题,很多事情都可以迎刃而解。

2.1 开拓思维训练以求兴趣提高、科学记忆

南宋著名理学家、思想家、哲学家朱熹在《朱子语类》卷八中讲过这样一句话:“为学须觉今是而昨非,日改月化,便是长进。”任何一门科目如果老是采用一成不变的教学方法,学生肯定会厌烦,进而对这门学科不感兴趣,甚至放弃。

1)兴趣是学好一门学问的前提。化学是一门以实验为基础的学科,演示实验作为中学化学教学中传授知识的手段之一,也是吸引学生学习化学的方法之一,一个现象、一个原理、一个操作都是充满诱惑和向往的。为什么同样一组实验试剂、实验器材,不同的操作,所得到的现象会不一样呢?所以一旦让学生对这个产生了兴趣,他就会自觉地、全身心地投入化学的学习之中。有了兴趣为前提,学生就会把被动式、填鸭式学习方法转化成主动式求学,这样在学生知识的掌握上就能事半功倍。

2)学生科学方法、科学思维的培养需要直观的养分。化学本身就是一门以实验为基础的学科,知识的掌握、信息的了解和整合需要直观的现象为前提。科学的方法是指人们在认识和改造世界的社会实践过程中总结出来的正确的思维方式。研究化学的科学方法应该:首先通过实验观察实验现象,然后透过现象分析反应的本质原因,接着对分析的结论进行实验验证,最后对同类问题进行研究拓展和延伸。如果没有直观的观察,任凭想象就能分析本质,即使学生能够接受,也是死记硬背,时间一长就会忘记,甚至不能触类旁通,这对于学生的培养有百害而无一利。

2.2 改革演示实验以求精准明了、事半功倍

西汉蜀地思想家扬雄曾经说过:“夫物不因不生,不革不成。”(《太玄》)“不因不生”说明不能摒弃传统,“不革不成”说明必须改革创新,只有改革才能有活力,只有创新才能有吸引力。一堂生动的化学课首先是要把学生的注意力吸引进来,然后利用演示实验把学生带进设置的思考题目之中,从而在潜移默化之中就将本课内容消化掉。

一节关于苯的来源和性质的新授课,在讲到苯的性质的时候,教师并不是按照常规办法,让学生看书后归纳物理性质,然后做演示实验,而是首先在一支试管中取少量苯溶液,让学生观察苯的颜色、闻气味,然后取出相同量(少量)的苯在两支试管之中,向其中一支试管中加水(多于苯的量),两支试管对比,问题就出来了:苯的颜色、状态、气味、溶解度、密度?(这些问题学生自己很容易答出来)如何判断哪一层是水层,哪一层是苯层?用最简单方法检验。如何分离这两种溶液?

图1

针对第二个问题,很多学生想不出什么好的办法,有学生想到用无水硫酸铜。这时候教师给学生一定时间讨论,一下子气氛活跃起来,所有人都在围绕这个思考。1分钟后,教师让学生回答,然后进行总结:一种方法是只要两支试管对比一下就知道了,因为你加水比较多,而两支试管里面的苯是一样多的,很容易发现水在下层;另一种方法就是把水再加到混合溶液中,会发现下层增加了,而上层没有变化。这样的教学方式不仅教学任务顺利完成,而且效果良好,学生在不知不觉中就将这里面的知识点理解并掌握了。

通过对实验进行小小的改革,将学生兴趣激发;通过讨论,将学生的思维调动到最佳状态;通过分析,让学生养成良好的科学思维。然而很多的改革其实就在平时的讲课之中就能挖掘,只要用心去做,就会发现改革就在平时课堂中。

2.3 深化演示实验以求简单扼要、集成大气

笔者也看到很多关于演示实验方面的改进,但是很多演示实验的改革给人的感觉就是为了改革而改革,存在很多弊病:1)没有多少创新方式,仍然采用传统模式;2)所谓的改革就是通过一些组合而进行的实验改革,最后发现很复杂、很凌乱,知识点基本上能涉及到了,但是很多时候大、长、烦的仪器装置只能吸引学生注意力,而不能达到改革的目的。

演示实验应该简洁、明了,能讲解知识点,让学生一看就懂,自己能够通过实验思考、分析。笔者对比这些年关于Cu和浓硝酸反应的改革创新,受益匪浅。2004年11月上旬的江苏第四届中学化学实验调演活动、2008年10月中旬的江苏第五届中学化学实验调演活动上都有关Cu和浓硝酸反应的创新改革,下面是三个实验对比。

【研究背景】

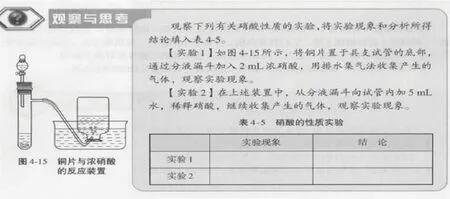

苏教版《普通高中课程标准实验教科书·化学》必修①专题4第二单元“硝酸性质”的两个演示实验存在不足:1)排水法收集NO2欠妥,容易倒吸,而且会产生气体外溢;2)反应结束时不易控制,产生大量有毒气体,不适合在教室演示(如图1所示)。

【改革案例之一】

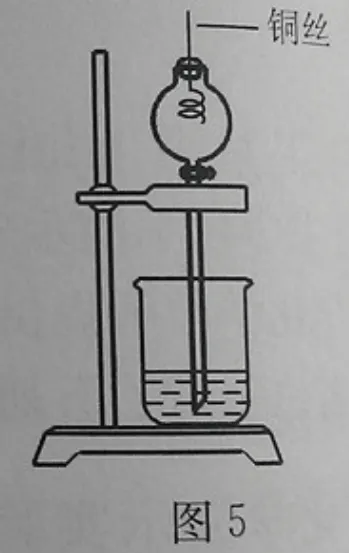

实验仪器:分液漏斗、铜丝(铜丝折成螺旋状,并插在胶塞上)、与胶塞匹配的分液漏斗、烧杯、铁架台。

实验步骤:1)将少量硝酸注入分液漏斗,把橡胶塞塞上,反应时将分液漏斗倒转(图3),同时打开活塞;2)等红棕色气体充满分液漏斗后,又倒转成图2时的位置;3)在分液漏斗下面接一个装有水的烧杯(图4),打开活塞,同时取下橡胶塞,从分液漏斗的下端放出硝酸,观察溶液颜色;4)关闭活塞,再将分液漏斗放置在铁架台上,下端接滴有少量蓝墨水的水的烧杯(图5),打开活塞,观察现象。

实验分析:1)本实验最好的亮点就是随时可以停止;2)NO2颜色鲜明,而且可以拿下来让学生近距离观察,没有气体溢出来,很环保;3)NO2与H2O的反应也能很好地体现出来,而且能验证NO2和H2O反应,压强减少时,很明显的现象。

3 结语

以上演示实验改革的成功案例说明,课堂演示实验的改革不是一蹴而就的事情,一线化学教师任重而道远,改革需要不断深化、不断发展。只有这样,课堂才能丰富多彩,才能有更多的学生走进化学课堂,才能为国家培养大量化学人才。当然,化学教师不仅仅要在演示实验上深化改革,还要在教学方法、教学措施上进行深入改革,这样,教育教学工作才能更加辉煌,才能培养更多有用的人才。