陈坑隧道洞口失稳加固措施探讨

2013-09-08石定山

石定山

(龙岩厦蓉高速公路扩建工程管理有限公司,福建 龙岩 364000)

陈坑隧道洞口失稳加固措施探讨

石定山

(龙岩厦蓉高速公路扩建工程管理有限公司,福建 龙岩 364000)

针对陈坑隧道出口成洞面失稳情况,分析隧道洞口段水文地质条件、失稳状况及原因,通过采取地表注浆、施作洞内管棚等措施加固不良地质地段,并对加固处理效果进行了评价。

隧道;洞口成洞面;地表注浆;管棚

1 工程概况

陈坑隧道为分离式双洞,隧道右洞进口桩号YK133+502,出口桩号YK134+101,长599m;左洞进口桩号ZK133+493,出口桩号ZK134+116,长623m。隧道地处低山丘陵区,隧道轴线方向为南西向,隧道区山体呈东西向展布,地势较陡;表层覆盖残坡积土层,局部强风化变质砂岩裸露,植被稍发育。进出洞口天然坡度为25º~30º,洞身山体坡度为20º~30º。下伏震旦系楼子坝组变质砂岩及印支期侵入花岗岩。

2 水文地质条件

隧道地表2.20~8.00m为坡积亚粘土,砖红、黄色,稍湿-湿,硬塑。下伏变质砂岩,地表下8.00~21.60m为强风化变质砂岩,灰、褐灰、褐黄色,散体状,风化程度高,岩芯为砂土状,手捏即散,含风化碎屑及碎石。地表下21.60~59.90m为弱风化变质砂岩,青灰、灰色,变质砂岩变余结构,中厚层状,稍有风化蚀变现象,岩石较坚硬,锤击声脆,裂隙较发育,岩芯为碎块-中长柱状,TCR=57%~90%,RQD=10%~61%,岩层产状为:181°∠66°。存在一构造破碎带,灰白色、灰、灰绿色,岩石为变质砂岩破碎成构造角砾,由细小破碎物及构造泥胶结,胶结松散,锤击易碎,厚度0.67~12.20m。

隧道测区内地下水类型主要为强风化层中的网状孔隙裂隙潜水及基岩裂隙水,属弱透水层,主要接受大气降水补给,地下水富水性较差,水量不大,隧道左洞进、出洞口段和右洞进口段地下水水位低于路面设计标高,右洞出口段及左右洞洞身段地下水水位高于路面设计标高,地下水主要聚集在断层破碎带和基岩裂隙中。

3 施工情况及地表开裂

隧道右洞出口上方靠近截水沟地表出现多条裂缝,裂缝最长15m,裂缝宽最大约3cm,洞口初支侵入二衬5~10cm,说明洞口斜坡土体处于极限平衡状态。该地段覆土较厚,为坡积亚粘土,含少量碎砾石,土层垂直厚度5~7m,下部为强风化变质砂岩。洞口右侧下方为花岗岩强风化层,花岗岩与变质砂岩全断层接触,宽8~10m,带内岩石破碎,裂隙发育,洞口下方现有开挖坡体底部断裂带内见地下水出露,并有构造角砾岩呈土夹砾出现,颜色为绿灰色,该断裂与隧道小角度相交,对近洞口的围岩稳定影响较大。为确保成洞面及成洞面至截水沟范围内坡面土体的稳定,需要采取加固处理措施。

4 原因分析

根据地表开裂范围及特点,结合现场地形、地貌及水文地质条件等因素综合分析,隧道右洞出口地表开裂、初支侵入二衬的主要原因如下:

断裂破碎带与隧道小角度相交,对近洞口的围岩稳定影响较大;隧道进出口地表覆盖为全、强风化变质砂岩,力学性质复杂,同时因该段属浅埋偏压,地层应力分布不均,难以实现安全进洞;原设计成洞面施作φ22mm锚杆群的设计主要起组合作用,对提高围岩强度作用不大,不能有效提高围岩稳定性。

通过分析,认为采取地表注浆及洞内管棚相结合的措施方案能有效提高洞口段围岩强度和地层的整体稳定性。

5 处理措施

5.1 地表注浆

地表注浆能改善土体的物理力学性能,提高土体强度和地层的整体稳定性,降低地层的渗透性,从而起到防止地表裂缝发展,保证隧道开挖后地层的稳定及后期运营安全。

5.1.1 注浆方式

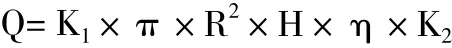

采用钢花管注浆法全孔一次性劈裂注浆方式,注浆孔按梅花型布置,间距2.5m,详见图1。钻孔注浆深度5~20m,平均深度15.0m,地表设置锚网喷砼止浆盘,厚度不小于50cm。

5.1.2 扩散半径及注浆压力

通过现场注浆试验,检测设计扩散半径1.5m范围注浆效果确定注浆压力(注浆压力不小于3.0MPa)。

5.1.3 注浆材料及配合比选取

采用水泥单浆液和水泥-水玻璃双浆液相结合注浆,材料配比根据现场试验确定。主要考虑浆液初凝时间、抗压强度、扩散性和注浆机械适宜性。水泥采用P.042.5R普通硅酸盐水泥浆,水玻璃浓度35Be′,模数2.8。最终选取配比为:单液浆水灰比1:1,双液浆水灰比0.8:1,水玻璃占水泥质量15%。

5.1.4 注浆量

按下列公式进行估算:

式中 Q—注浆量(m3);

K1—浆液损失系数,一般取值(1.05~1.1);

R—浆液扩散半径(m);

H—注浆深度(m);

η—岩土空隙率;

K2—填充系数(小于1)。

现场取值:K1=1.05、R=1.5m、H=1m、η=0.3、K2=0.85、Q=1.89m3。

5.1.5 地表注浆施工情况

地表注浆历时3个月,共钻造158孔,总计1580m,压注1:1水泥浆液2712m3,水泥-水玻璃浆液171m3,窜孔14个,冒浆3处。

5.2 洞内大管棚

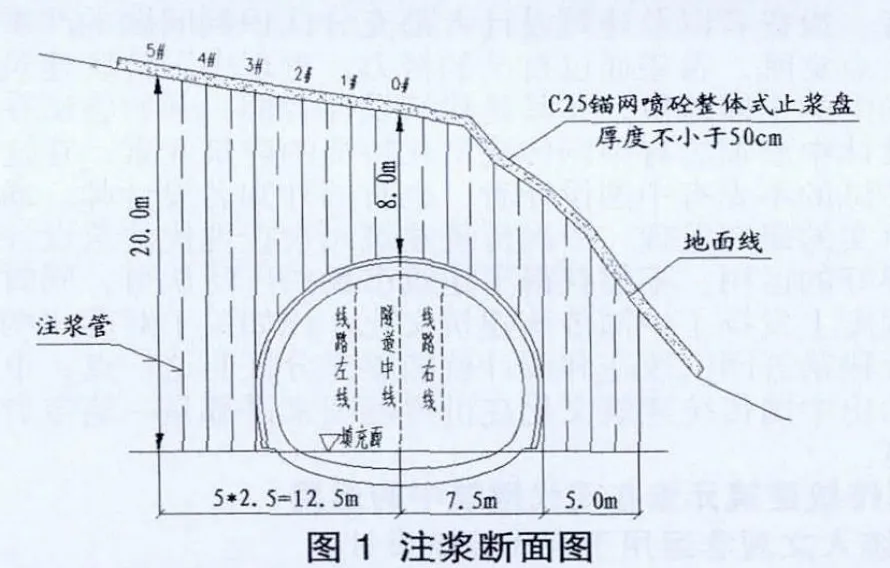

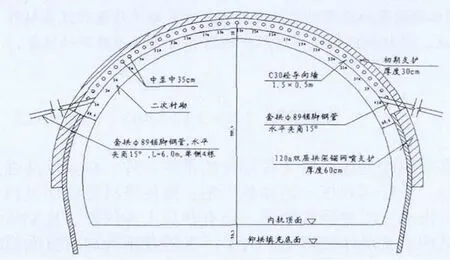

为保证侵限地段换拱及沟谷段开挖施工安全,洞内增设超前大管棚(见图2、图3)。

图2 大管棚横断面图

图3 大管棚纵断面图

5.2.1 管棚参数

大管棚长度不小于35m,钢管轴线与衬砌外缘夹角1.5°,环向间距30~35cm,共计41根,采用φ89mm×3.5mm无缝钢管,每节长度4~6m,丝扣连接,为保证注浆效果均采用钢花管,管上钻注浆孔,孔径10~16mm,孔间距15cm,呈梅花型布置,尾部留不钻孔的止浆段110cm。

5.2.2 导向墙参数

采用C30砼浇筑,内设I20工字钢4榀;导向管采用φ150mm×5mm无缝钢管,长2m,露出导向墙0.5m,以确保施工精度。

5.2.3 导向墙拱脚

设置4根φ89mm锁脚钢管,钢管内置2根φ22mm钢筋,注浆结束后将钢筋热弯与导向墙中钢架焊接牢固,防止导向墙下沉。

5.2.4 注浆

采用水泥浆液,水灰比为1:1(重量比),注浆压力0.5~2.5MPa。

5.2.5 管棚施工情况

管棚施工耗时1个月,总计钻孔1520m,最长钻设41m,平均37.1m;注1:1水泥浆液120m3。

6 施工效果评价

现场钻孔取芯显示拱腰位置至拱顶以上8m范围注浆效果明显,结石率91%,岩体28d抗压强度平均5.8MPa,达到预期效果。

根据现场隧道开挖情况,管棚施工精度较高,管棚未侵入开挖净空,距离开挖外轮廓5~20cm,且在施工中严格控制了超欠挖。所注浆液弥补了地表注浆在该段的不足,管棚四周均为水泥浆液包裹,浆液固结围岩达率93%,扩散半径0.3m,管棚施工取得了纵向成梁、环向成拱的效果。

地表注浆与大管棚相结合加固措施,保证了隧道侵限段换拱安全,并成功穿越浅埋偏压软岩地段,在加固完成后的施工中隧道拱顶最大下沉量36.1mm,最大收敛12.7mm,最大下沉速率6.8mm/t,洞内初支未出现开裂现象,表明地表注浆与洞内管棚综合处理措施起到了很好的效果。

7 结语

我国南方因其独特的气候、地形地貌及水文地质条件,对埋深浅、围岩遇水易软化的地质地段,在隧道设计施工时,应详细调查地形条件及地表水发育情况,对于地表水发育地区应提早处理,防止地表水入渗土体,引起岩土体结构变差、矿物软化、抗剪强度降低及自重增加,出现地表下沉变形现象。

地表注浆为地表加固常用措施,其各参数的选择均应通过现场试验确定。当注浆深度在10m范围内时采用钢花管法全孔一次性注浆,操作较为简单,并能取得较好的注浆效果;当注浆深度大于15m时,采用袖阀管法注浆能较好保证注浆效果。

大管棚为隧道超前预支护中最有效的辅助工法之一,但其施工难度较大,成本较高,且工期长,在条件允许的情况下应尽量采用其它辅助工法代替,如双层小导管注浆等。

[1]张虎.地表注浆在隧道工程中的应用[J].公路,2006(3):37-40.

[2]边苏城.地表注浆加固地层在极度浅埋隧道中的应用[J].山西建筑,2007(9):12-13.

[3]黄振鹤.隧道洞口滑坡、高边坡治理技术[J].交通标准化,2005,157(9):78-80.

U452.11

A

1671-3362(2013)07-0100-02