无粘结预应力钢混结构抗震性能研究概况

2013-09-08王勇凯

叶 阳,王勇凯

(武汉大学土木建筑工程学院,湖北 武汉 430072)

无粘结预应力钢混结构抗震性能研究概况

叶 阳,王勇凯

(武汉大学土木建筑工程学院,湖北 武汉 430072)

无粘结预应力混凝土不需预留孔道,不必灌浆,因此施工简便、工期短、造价较低,但是在抗震性能方面,国内外工程界还存在争议。本文分析了国内外关于预应力混凝土结构的研究资料,讨论了HRB500高强钢筋对无粘结预应力混凝土抗震性能的影响,并分析了无粘结预应力钢筋混凝土在强度、刚度、延性和耗能能力等抗震性能方面的研究现状。

无粘结;预应力混凝土;抗震性能;HRB500高强钢筋

1 概述

无粘结预应力混凝土的显著优点是不需预留孔道,不必灌浆,因此施工简便、工期短、造价较低。目前,工程界在地震区建造了大量的无粘结预应力混凝土结构[1]。但在抗震性能方面,国内外工程界还存在争议。因此,有必要对无粘结预应力钢筋混凝土的抗震性能的研究现状进行分析。

以往的观点认为,预应力混凝土结构的阻尼小,耗能能力不强,导致在地震反复荷载作用下位移较大,而且此结构采用的高强钢筋和高强混凝土塑性较差[2],特别是国内在推广HRB500高强钢筋在实际工程中的应用。然而高强钢筋虽能够提高构件强度、降低截面尺寸、减少用钢量,但其极限变形较大,对构件的抗震性能的影响与普通钢筋不同。

2 无粘结预应力结构抗震性能的评定

本文讨论HRB500高强钢筋对无粘结预应力混凝土抗震性能的影响,并分析无粘结预应力钢筋混凝土在强度、刚度、延性和耗能能力等抗震性能方面的研究现状。

2.1 HRB500钢筋的强度影响

HRB500高强钢筋能够提高构件强度、降低截面尺寸、减少用钢量,但其极限变形较大,其对构件的抗震性能的影响与普通钢筋不同。

重庆大学的邓艳青[3]等人使用若干配置HRB500纵筋柱的进行了模拟地震荷载试验,分析了与箍筋相关的因素对柱破坏性状、延性、滞回曲线和刚度退化等的影响;并分别对配置HRB500和HRB335纵筋柱的受力性能进行了分析。试验结果指出:对采用HRB500的钢筋混凝土柱,相对普通配箍试件,复合配箍的试件的延性显著提高;相对配置HRB335级钢筋柱,配置HRB500试件达到极限状态时的变形能力有小幅增加。

2.2 极限强度

无粘结预应力筋受力后应变的增长量和沿预应力筋全长混凝土产生的平均变化量相等。其受力后一般只出现一条或少数几条裂缝。裂缝一出现就迅速上伸,增加不了多少荷载,就会起弯曲破坏,强度也比有粘结的要降低10%~20%,破坏呈脆性。

1981年Hawkins[4]使用若干板柱不同位置的节点在多荷载共同作用下完成了全尺试件的反复荷载试验研究,并将试验结果与ACI318-1977规范研究比较后认为:为控制节点开裂,防止板破裂时的完全倒塌,需在柱板顶和板底处布置一定的粘结钢筋;施加预应力可有效提高柱的节点强度;为最大程度增加节点抗剪强度及抗不平衡弯矩的性能,需把预应力筋成束布置于柱附近。

2.3 刚度

结构在荷载作用下刚度退化对结构抗震性能至关重要。结构在地震下的响应发生变化,是由于结构刚度的退化引起结构动力性能发生变化造成的。高强钢筋和高强混凝土在钢混结构中的使用,可在一定程度上增加构件的刚度。

同济大学的杨震等人使用若干普通混凝土板柱节点和无粘结预应力板柱节点完成了其在多荷载共同作用下的试验研究[5],研究指出:和普通混凝土节点相比,无粘结预应力混凝土节点的刚度、承载力均有一定程度的提高,而刚度退化、承载力退化却比普通混凝土节点小。

西南交通大学土木工程学院刘艳辉,赵世春进行了2榀2种类型的无粘结预应力混凝土框架模型在水平低周反复荷载作用下的试验[6],对其破坏形态、延性、强度、刚度和耗能能力等进行了研究。试验结果表明:梁和柱均配置无粘结预应力钢筋的框架强度及刚度衰减较慢。

2.4 延性

延性指结构在外部荷载作用下,结构内应力超过其屈服强度并继续增加时,整体结构不发生破坏的变形性质。它是评价结构抗震性能的关键因素,结构进行延性设计的目标就是要实现结构在发生屈服后,仍具有充足的变形能力。在地震发生时,结构可以利用其具有的这种弹塑性的变形能力来吸收并耗散地震能量,从而是结构不发生破坏性的倒塌。

在1980年K.J.Thompson和R.Park用恢复力模型对单自由度的预应力混凝土框架进行了动力反应分析。分析后得出结论:虽然钢筋混凝土框架结构比预应力混凝土框架结构的耗能能力强,但两者最大的位移相近;预应力混凝土框架结构的最大位移比钢混框架的最大位移平均高出1.3倍。

同济大学的周德源教授开展了关于有粘结预应力混凝土框架结构和无粘结预应力混凝土框架结构拟静力试验研究。试验结果表明:有粘结的预应力混凝土和无粘结的预应力混凝土均都表现出很好的位移延性,并且从定量分析得角度来看,无粘结预应力混凝土框架比有粘结预应力混凝土框架的位移延性小10%左右。

福州大学结构研究所进行了关于无粘结预应力混凝土框架结构和普通钢筋混凝土框架结构的拟静力对比试验[8][9]。结果表明:无粘结预应力混凝土框架结构的骨架曲线在下降段相较普通钢筋混凝土框架结构的要平缓的多,普通混凝土框架的变形能力相比无粘结框架的变形能力要小很多。其原因在于无粘结预应力钢筋的存在有助于提高整体结构的延性。

2.5 耗能能力

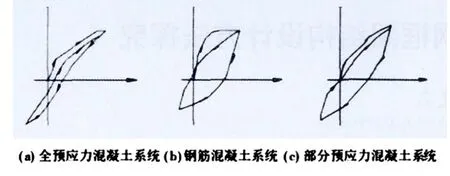

结构滞回环所包围的面积是结构耗能性能的重要指标之一。以往的试验表明,在预应力混凝土结构中,预应力筋在初始弹性拉伸后,具有较强的恢复变形的能力。并且当在预应力混凝土结构中使用非预应力筋,弯矩-曲率滞回环将会变胖,位移反应得到减少并且能量耗散的更多。同样在混凝土梁结构中使用的非预应力钢筋可以发挥受压钢筋的作用从而提高其延性,图1是典型的部分预应力混凝土的力矩-曲率滞回曲线。

图1 结构滞回曲线图

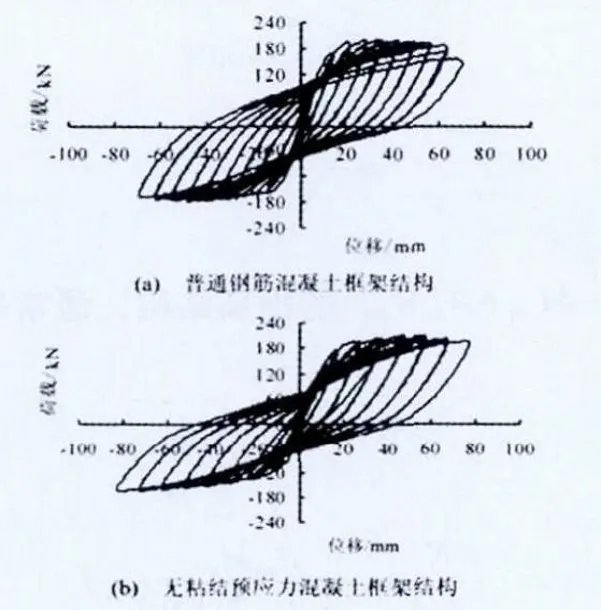

福州大学结构研究所针对普通钢混框架结构和无粘结预应力钢混框架结构开展了拟静力对比试验。两者的恢复力曲线如图2,对比分析可以发现,配置了非预应力钢筋的无粘结框架结构的耗能能力与普通钢筋混凝土框架结构的区别不大。

图2 框架结构恢复力曲线

同济大学的苏小卒、朱伯龙等人针对有粘结和无粘结单层单跨PC框架开展了一系列的试验研究[10],试验中使用的框架试件的梁和柱在受压区、受拉区都布置了预应力筋。反复水平荷载试验和振动台试验表明:有粘结PC框架滞回环初期呈现正态,并且有粘结预应力筋可能由受拉状态转为受压状态;静力试验研究表明有粘结的预应力PC框架的能量消耗大于无粘结的,但是在动力试验中,其结果却是有粘结PC框架耗能能力小于无粘结框架。这种相反的试验结论说明了无粘结框架中存在一种独特的耗散能量方式。经过理论分析发现,这种耗能能力来源于预应力钢筋与管道之间的摩擦,对动力试验的结果分析表明无粘结预应力筋在管道中的摩擦所产生的能量消耗占框架总消耗的(47.6±14)%。

3 总结与讨论

3.1 强度

结合以往的实验研究,在无粘结预应力混凝土的强度问题方面,工程界得到了比较一致的结论,在这方面存在很少的争议。无粘结预应力混凝土极限承载力低的缺点和抗裂度高的优点在大量的试验中觉得到一致的证明。同时,在地震作用下,无粘结预应力筋承受的应力变化幅度较小,且保持在弹性阶段。从受力的角度评价,无粘结预应力筋的抗震安全性较好。

3.2 刚度

研究结构抗震性能,往往最关心的是结构在荷载作用下刚度退化的问题。在这方面工程界还没有得到完全一致的结论。笔者认为对无粘结预应力混凝土的刚度退化问题分析应该进行试验全过程的分析比较,不应该仅仅对比分析最终的试验结果。同时由于试验条件试验方案的差异导致得到不同的试验结论。这里主要差异表现在:拟动力试验与拟静力试验,试验对象是框架,构件还是节点。针对不同的实验对象无粘结预应力混凝土表现出不同甚至相反的刚度退化现象。然而,实验的结果对判断无粘结预应力混凝土的抗震性能的价值取决于其试验方案试验条件是否更加贴近实际的工程条件。因此,笔者认为在设计试验方案时应考虑其设计的试验的模型在实际工程中的作用,放在工程整体中考虑其交互作用。

3.3 延性

在相同的水平荷载条件下,全预应力混凝土框架结构的最大位移比钢混框架的最大位移平均高出1.3倍,并且其范围在0.7~2.4倍之间。如果按传统的延性系数来评价结构延性,预应力钢混结构的延性比钢筋混凝土框架结构的延性要差。但是预应力钢混结构屈服后的位移反应却比普通钢筋混凝土的大。纵观工程界,目前确定结构屈服点的方法还未达成一致。现在结构的延性已逐渐采用结构的变形能力来表示,特别是结构屈服后的变形能力。另一方面,以往的试验表明:无粘结预应力混凝土板柱节点延性比普通混凝土板柱节点低很多,变形能力也较差。但在一些试验中无粘结预应力钢混框架的变形能力却明显高于普通钢筋混凝土框架。笔者认为框架结构的试验模型更加接近实际的工程。只要在进行合理的设计,按照“强节点”的设计原则,我们可以保证框架具有较大的变形能力,从而提高无粘结预应力混凝土的抗震性能。

3.4 耗能能力

以往大量的试验表明:全预应力混凝土的耗能能力较普通混凝土差很多。但是研究和工程实践表明,若在预应力钢混构件中使用非预应力钢筋,弯矩-曲率滞回环将会变胖,位移反应得到减少,耗能能力得到提高。福州大学结构研究所试验表明:配置一定非预应力筋的无粘结预应力混凝土框架结构耗能能力与普通钢筋混凝土框架结构的没有明显的差异。因此,在工程实践中通过有效设置非预应力钢筋可以确保无粘结预应力混凝土框架结构具有较好的耗能能力。除此之外,无粘结预应力混凝土还有其独特的耗能方式。通过对动力试验的结果进行分析可知无粘结预应力筋在管道中的摩擦导致的能量消耗占框架总消耗的(47.6±14)%。这种耗能机理还有待深入的研究。

[1]李飞燕.无粘结与有粘结预应力混凝土结构抗震性能对比[J].福建建筑,2008(11).

[2]程浩德,房贞政.有粘结预应力、无粘结预应力以及钢筋混凝土结构抗震性能的比较与分析[M].福建建筑,2008(12).

[3]邓艳青.HRB500钢筋混凝土柱的抗震性能试验研究[D].重庆大学,2010.

[4]Hawkins N.M. Lateral Load Resistance of Unbonded Post- Tensioned Flat Plate Construction,PCI Journal,Vol.26,No.1,Jan.-Feb.1981,PP.94-115.

[5]杨震.预应力钢筋混凝土板柱节点抗震性能研究[J].上海: 同济大学土建学院,1999.

[6]刘艳辉,赵世春.无粘结预应力混凝土框架抗震性能的试验研究[R].西南交通大学报,2003(12).

[7]K.J.Thompson,R.Park.Seismic Response of PPC, Proc.ASCE, PP.1755-1774, J.Struct. Piv.Aaug.1980.

[8]林飞.无粘结预应力混凝土框架结构抗震性能试验研究[D].福州:福州大学, 2001.

[9]陈红媛,房贞政,林希.无粘结部分预应力混凝土扁梁框架抗震性能试验研究[J].地震工程与振动工程,2003,23(6):91-96.

[10]苏小卒,朱伯龙.框架大位移时无粘结预应力筋的耗能效应[J].结构工程师,1995(1).

TU352.11

A

1671-3362(2013)07-0012-02