公益性地质调查队伍建设研究

2013-09-07陈元旭吕晓岚

王 文,陈元旭,吕晓岚,张 宇,姚 震

(中国地质调查局发展研究中心,北京100037)

从世界上主要发达国家和发展中国家地质工作发展的历史看,无论经济发展程度如何,各国均保留有专门的公益性地质工作队伍(地调机构)从事地质调查工作。多数国家地调机构是联邦政府部委的直属机构,虽然所属的部门不同,但作为国家公益性地质调查机构,其提供公共产品和公益服务性质和定位具有相似性[1]。经过多年实践探索,我国公益性地质调查队伍建设取得积极进展。

1 地质调查队伍基本情况

公益性地质调查是指国家财政出资开展的公益性、基础性和战略性地质工作,产品主要是公共产品,为社会和政府提供公共服务。我国从事地质调查工作的队伍主要有公益性地质调查队伍和中央管理的行业地勘队伍。其中公益性地质调查队伍体系由中央公益性地质调查队伍(中国地质调查局及直属队伍)、地方公益性地质调查队伍(各省区市地调院、环境总站)、院校公益性地质调查队伍构成。中央公益性地质调查队伍在职人员7000余人①文中数据来源于中国地质调查局项目统计年报等内部资料及实地调研资料,并进行计算分析所得。。地方公益性地质调查队伍包括全国除台湾外31个省(区、市)59个单位(地调院和环境监测站),在职人员约9000人。院校公益性地质调查队伍主要包括吉林大学、中国地质大学(北京)、成都理工大学、长安大学、中国地质大学(武汉)和石家庄经济学院等六所地质类高等院校的地调院,共有在职职工2000余人,合计约18000人。原中央管理的行业地勘单位包括中国煤炭地质总局、中化地质矿山总局、中国冶金地质总局、中国建筑材料工业地质勘查中心、有色金属矿产地质调查中心(事业部分)、中国核工业地质调查局和武警黄金部队等七家单位,共有在职职工5万余人。

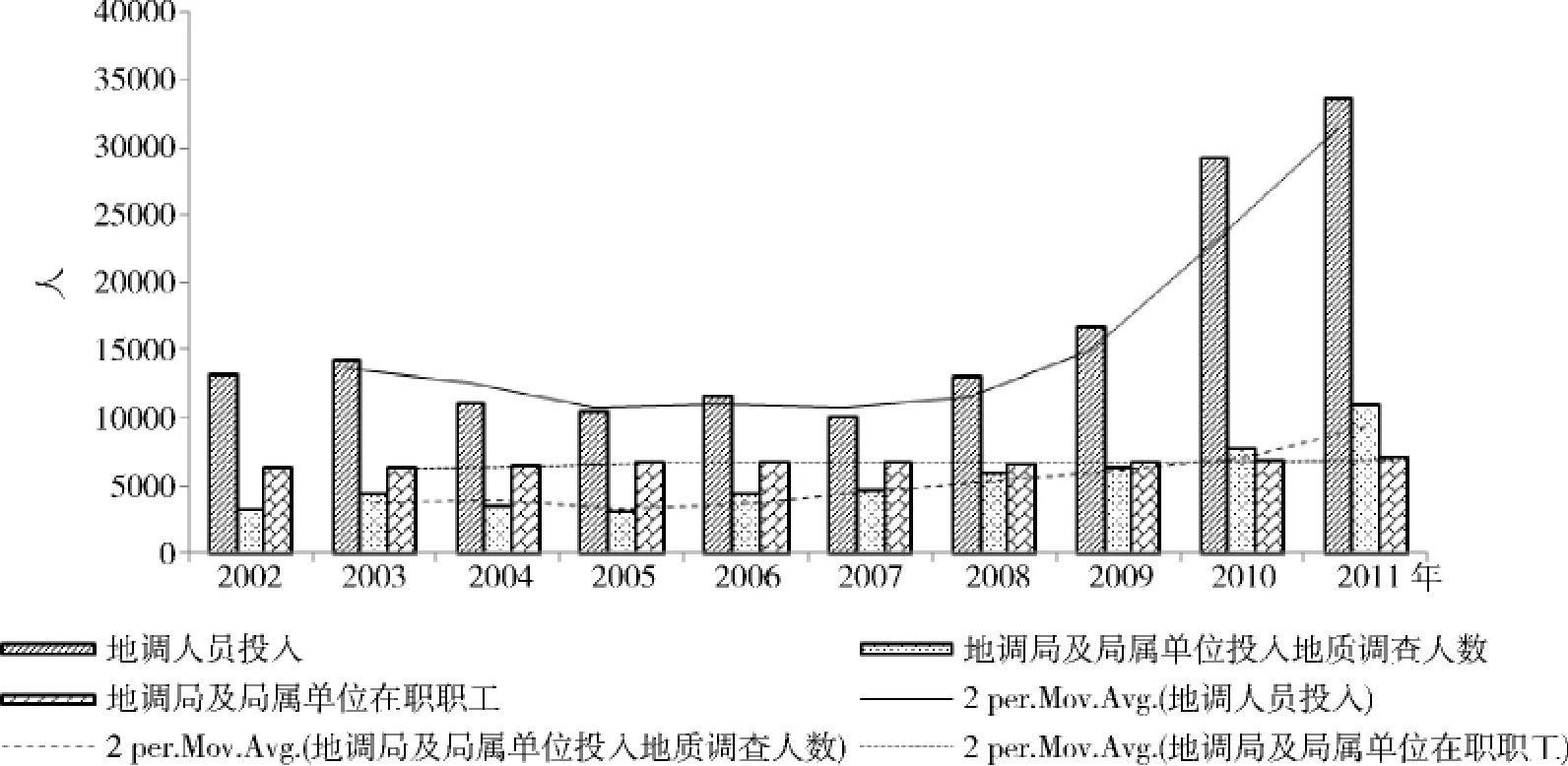

2011年,地质调查经费投入约58亿元,投入地质调查人数约3.3万人,承担地质调查经费的结构见图1。地质调查投入人员中,中央公益性地质调查队伍占32%;地方公益性地质调查队伍占35%,地质调查项目总经费结构与人员投入结构基本匹配,对应投入人员承当经费占比分别是36%、36%,二者投入人员占地质调查投入总人数的67%,承担了地质调查经费的72%。

2 发展变化特征

2.1 地质调查投入(人员、经费)阶段性增长明显

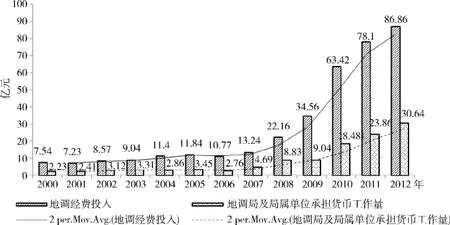

根据2000~2012年地质调查经费(含上年结转经费)和人员投入变化情况,可以划分为三个阶段,见图2。第一阶段是2000~2005年,为平稳运行阶段,地质调查经费增幅不大,年均增长率为9.45%,经费总额稳定在10亿元左右;第二阶段是2006~2009年,为高速发展阶段,自《国务院关于加强地质工作的决定》发布以来,地质调查经费年均增长率为47%,年均经费为20亿元;第三阶段是2010年至今,为高位快速增长阶段,增幅较第二阶段回落明显,地质调查经费年均增长率为17%,年均经费为76亿元。各阶段平均投入人数分别为:1.25万人、1.28万人、3.15万人。

地质调查经费增长速度大于人员投入增长速度,导致人均货币工作量增加。人均货币工作量从2000年的5万元/人增至2011年的23万元/人(图3)。

图1 2011年各类队伍承担地质调查经费分布

图2 2000~2012年地调经费及人员投入情况

图3 中国地质调查局及局属单位人均地调货币工作量

2.2 多措并举实现地质调查规模大幅度增长

2000年以来,地质调查规模经历了三个阶段台阶式大幅度增长,但中央公益性地质调查队伍在职职工基本稳定(平均为6620人,年均增长率为1.3%)。通过直接委托中央公益性地质调查队伍以外单位承担、项目外协和竞争性优选承担单位、外聘人员以及增加人均工作量等多种措施,实现了地质调查规模的大幅度增长。

从实际投入地质调查的人数看:投入地质调查总人数也呈现出三个阶段台阶式增长,与地质调查经费投入的变化趋势基本一致,年均增长率为11%(图4)。其中:中央公益性地质调查队伍投入人员年均增长率为14.82%,各阶段平均投入人数分别为:0.3万人、0.5万人和0.9万人。

中央公益性地质调查队伍承担地调货币工作量也呈现三个阶段的增长,与地质调查总投入三个阶段(年均地调投入分别为10亿元、20亿元、76亿元)基本同步,占地质调查年度经费份额基本稳定在30%左右(图5)。第一阶段地质调查经费增幅不大,年均增长率为9.11%,年均经费约为3亿元;第二阶段地质调查经费年均增长率为48.45%,年均经费为6亿元;第三阶段增幅较第二阶段回落明显,地质调查经费年均增长率为29%,但年均经费高达24亿元。

图4 2002~2011年地质调查人员投入情况

图5 2000~2012年地调经费投入量、中央公益性地质调查队伍承担工作量

中央公益性地质调查队伍承担的年度地调经费份额基本稳定30%左右,快速增加的货币工作量每年大约2/3由中央公益性地质调查队伍以外队伍完成。2007年以来,中央公益性地质调查队伍承担的地调任务大幅度增加,货币工作量快速增加(图5),2012年高达56亿元。承担方式包括地调局委托、外协和竞争性优选承担单位等。

自2011年开始,竞争性优选承担单位力度加大,优选项目在地调项目中占比直线上升,到2013年竞争性优选项目达到300个,经费占2013年地质调查总经费的25%。通过竞争方式优选地调项目承担单位将是长期发展趋势。

2.3 中央、地方公益性地质调查队伍承担地调任务趋饱和

扣除优选项目,2010年、2011年及2012年中央公益性地质调查队伍承担地调货币工作量基本在20万元/人a的水平。为满足业务结构多元化需要,局属单位在业务总量中还有20%~30%左右的其他任务(包括市场收入),结合实际情况综合分析,在现有体制机制和队伍规模条件下,中央公益性地质调查队伍地调项目工作量基本饱和。

地方公益性地质调查队伍承担地调任务也接近20万元/人a的水平。由于地方公益性地质调查队伍还承担40%左右的地方财政项目和市场项目,推测承担地调货币工作量也趋于饱和。

院校地调院人均承担地调任务10万元/人a的水平。考虑到一些院校地调院成立比较晚,之前主要是以教师个人申请项目,没有形成整体优势,加之学校还有学生可以参加项目的优势,预计院校地调院承担地质调查项目能力还有较大提升空间。

3 地调队伍的优势和问题比较

通过实地调研和评估,结合问卷调查结果,对4类队伍优势及存在问题进行归纳(表1),简要分析如下。

表1 地质调查队伍优势与不足对比一览

3.1 中央公益性地质调查队伍

优势:经过多年建设,形成了实体队伍和项目管理两个体系:一是地质调查、科研和服务实体队伍体系;二是项目管理体系。包括:地调局、大区地调中心、项目承担单位的三级管理体系。存在核心问题:具有明显特色的优势业务领域和业务团队尚未形成气候。缺乏长期稳定的经费保障机制。

3.2 地方公益性地质调查队伍

优势:地方公益性地质调查队伍中80%以上的单位已基本建实。具备一批实力较强的业务骨干,从事野外一线工作的技术人员占到单位全部技术人员的75%。存在核心问题:有50%以上的单位公益性实体定位不明确。主要表现为两种情况:一是部分单位的三定方案未明确职责任务和机构设置,二是部分单位的性质定位与省地勘局下属的其他地质队定位相似,使其在省(区、市)“唯一性”特点被弱化。另外,成果和资料汇交不及时现象比较普遍。

3.3 院校公益性地质调查队伍

优势:公益性特点突出。有利于科研、教学和地调的充分结合,有利于提高地调成果的科技含量;有相对规模稳定的研究生队伍。存在核心问题:法人负责制的观念和机制有待建立。院校专家长期形成的课题负责制的观念和管理方式与地质调查法人负责制的观念和管理方式存在较大差异。

3.4 原中央管理的行业地勘单位

优势:行业特色突出,勘查实力较强。存在核心问题:未来发展有较大不确定性。对于事业单位分类改革的态度:煤炭地质总局、冶金地质总局希望能够转变为企业,其他大部分单位倾向于成为企业集团内部的公益类事业单位。

4 地调队伍发展分析

4.1 地质调查需求持续强劲,地调规模仍面临扩大趋势

经济社会高速发展需要消耗矿产资源,为了持续提供矿产品,必须增加矿产勘查投入。今后一段时期,我国经济社会发展对地质调查需求强劲。一是全面建成小康社会对资源提出了刚性需求。到2020年,我国全面建成小康社会,国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,GDP年均增长7%,对矿产资源存在刚性需求。作为先行和基础的地质调查工作必然需求强劲。二是生态文明建设对地质调查提出了广泛需求。如:资源开发利用全过程的环境保护,重大工程建设前期的地质环境和地质灾危险性评价,城市地质调查,地下水污染调查、监测,防灾减灾体系建设等。三是经济社会发展对地质科技提出更高要求,需要建立地球系统科学和现代地质技术体系。

4.2 事业单位改革将大幅度增加地质调查人力资源潜力

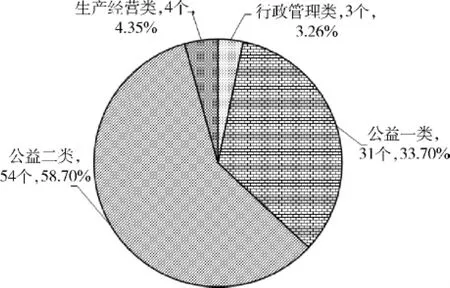

根据对浙江、广东、重庆、陕西等四个事业单位分类改革试点省(市)92个地勘单位改革情况(图6)和云南等15个省(区、市)255个地勘单位改革诉求综合分析,得出以下认识:①地勘单位的主体将在分类改革中定位为公益类事业单位。其中:中央、地方公益性地质调查队伍应进入公益一类;从事传统地质矿产勘查的单位大部分应进入公益二类。少数从事多种经营和矿产勘查开发一体化单位转为企业;②地勘单位分类改革进入公益二类后,将按事业单位的基本制度规范管理,地勘单位戴事业帽子,走企业路子的做法将难以继续;③针对不同类型的地质调查项目承担单位进行分类管理势在必行。

图6 四试点省(市)地勘单位分类改革情况

5 思考与建议

5.1 开放环境下的地质调查队伍建设思路

中央公益性地质调查队伍未来发展要适度扩大规模,控制任务总量,优化业务结构,发展优势领域(主要包括:全球矿产资源潜力评价、地质矿产数据及信息系统建设,深部地质调查与地壳探测,油气及重要矿产基础地质调查与潜力评价,区域基础地质调查,水工环地质调查,海洋地质调查,地球系统科学研究,矿政管理技术支撑,地质调查信息化及数据资料服务),开展与优势领域相应的业务团队建设,培育形成地质调查特色业务优势和特色业务团队。

开展地方公益性地质调查队伍能力建设动态评估,促使其进一步建实建强。开展院校地调院能力建设动态评估,规范管理并逐渐建立法人负责制的观念和运行机制,逐步将院校地调院建成整合地质人力资源的平台和枢纽。

关注原中央管理的行业地勘单位改革发展动向,探索建立能够在地质调查中发挥作用的机制。

5.2 实行分类管理,加大竞争优选力度

对地调队伍实行分类管理,建立与之相配套的管理制度。对于中央公益性地质调查队伍,根据项目承担能力,结合优势业务领域和业务团队,以计划下达为主的方式安排地质调查项目;对于经评估符合能力要求的地方公益性地质调查队伍和院校地调院,根据单位的合理承担能力,以委托方式为主下达中央财政出资的地质调查项目;其他单位,主要通过竞争方式优选项目承担单位。加大竞争方式优选项目承担单位力度。中央公益性地质调查队伍、地方公益性地质调查队伍和院校地调队伍要有一定比例的项目通过竞争方式取得。

5.3 以项目绩效考评为抓手,完善项目管理体系

项目绩效考评要求在项目设立时,就要明确解决什么问题、实现什么目标以及目标实现的预期效益等,项目执行过程中要做到阶段考评和事后考评,评估结果要公开,并作为项目立项的重要依据,接受社会和用户监督[2]。开展项目绩效考评,能够实现从项目立项论证到成果应用各环节的系统管理与综合考评,从而提高项目实施效果。因此,项目绩效考评是项目承担单位自我管理和上级管理部门监督管理的有效工具[3-4]。

5.4 以局属单位绩效考评为抓手,实现战略的贯彻实施

培育形成局属单位地质调查特色业务优势和特色业务团队等建议,需要通过顶层设计和局属单位互动,形成具体目标任务,以局属单位绩效考评为抓手,进行贯彻实施。

[1]王文,姚震.公益性地质调查队伍能力建设评估理论与实践[J].中国矿业,2012,21(11):27-30.

[2]财政部预算司.绩效预算和支出绩效考评研究[M].北京:中国财政经济出版社,2007.

[3]财政部.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预〔2011〕285号)[G].2011.

[4]中国地质调查局.中国地质调查局关于印发《地质调查项目财政支出绩效评价办法(试行)》的通知(中地调发〔2012〕136号)[G].2012.