关于高速铁路人因安全保障体系的研究

2013-09-06戢晓峰

戢晓峰,崔 梅,陈 方

(1.昆明理工大学 交通工程学院,云南 昆明 650504;2.昆明理工大学 社会科学学院,云南 昆明 650504)

1 概述

保障行车安全是高速铁路提供高效、优质运输服务的前提,也是全社会对高速铁路运营的共同关注点。随着我国高速铁路建设与运营水平的不断提高,各项设备的可靠性均得以提升,运行环境得到明显改善。尽管系统的自动化程度得以提高,但归根到底还要由人来设计、操作、维修、管理与决策,是典型的以人为中心的复杂工业系统,保障人因安全一直是高速铁路安全管理的重点。

由于世界范围内高速铁路技术的快速发展,大量新系统、新技术被广泛采用,铁路人因安全逐渐成为研究的焦点。国内外学者对铁路的人因安全十分重视,从不同的角度分析人的因素对铁路运输安全的影响[1-5]。

现有研究从不同角度为高速铁路人因安全研究提供了具有理论或应用价值的成果,但并未涉及人因安全保障体系的构建方法。为此,从高速铁路安全保障系统出发,构建高速铁路人因安全保障体系,在分析高速铁路安全特征和人因安全体系的基础上,提出改善高速铁路人因安全的管理模式。

(1)高速铁路运营特征。高速铁路运营组织的目标是高速度、高密度、高正点率、高可靠性与高服务水平,建立以高新技术为基础的安全保障体系和以调度中心为中枢的运营管理总系统[6],形成以设备运用、整备与检修一体化的运营管理系统和信息、机制、决策、运作与评估之间的高度协调统一,实现高速铁路组织管理的高水平和高效益。

(2)高速铁路安全保障系统。高速铁路运营安全保障系统包括人—机—环境—管理,根据各个系统在高速铁路运营安全保障中的位置和功能的不同,分为列车运行控制系统、环境检测和灾害预测预警系统、设施装备的检测和在线诊断系统、事故救援和减灾系统。通过各个系统之间的相互协调与控制,实现高速铁路运行安全。

2 铁路人因安全的重要性与内涵分析

高速列车的运行与旅客生命财产息息相关,是国家重大生命线工程,其中任何不安全隐患都有可能导致国家和旅客重大的生命财产损失,甚至还可能产生政治影响[7]。随着新技术、新装备的广泛使用,人因失误已经成为对铁路系统安全性影响最大的因素之一。但是,现有铁路安全管理模式的研究与实践,仍然以提升各项硬件设备的可靠性为主,而还未充分关注人的可靠性因素,甚至出现了对人及其行为的研究与各项硬件设备的研究不相匹配和断层的局面。大量具有人为差错的人机系统可靠性计算模型已经表明,一个复杂的人机系统如果不充分考虑人的可靠性,系统的可靠性是不完整的[8]。

由于我国铁路人因安全的相关研究较为匮乏,人因安全与设备安全(可靠性)的研究不相匹配。而人因安全管理主要依靠各种形式的安全教育,以及对事故、违章责任者采取经济及行政处罚等,较少对人因失误所产生的根源与环境进行系统分析,更缺乏人因安全的评估工具与方法。由于高速铁路的机车乘务员和调度所的调度人员与车站的站调人员的工作性质都要面对复杂的各种人机(计算机系统和各种控制器)界面。因此,针对高速铁路行车关键岗位开展人因可靠性分析显得尤为重要。因此,应从系统层面探讨高速铁路系统安全中人的因素。

高速铁路人因安全主要包括:人的心理及生理特征、认知与行为、人机界面设计、情景环境中人的反应及人的工作负荷等。而高速铁路运营过程中的人因影响因素分析、机器设备设计对工作人员的影响、不同情景环境中人因失误发生概率和绩效形成因子,是人因安全管理中亟待解决的问题。为了确保高速铁路行车安全,以适应不断增长的路网规模与客货运输需求,构建符合高速铁路系统运营及控制特征的人因安全研究框架,并建立具有可操作性的高速铁路人因保障体系与评估方法,已经成为高速铁路安全管理的基础理论工作。

3 高速铁路人因安全保障体系构建方法

开展人因安全保障体系的主要对象是人—机—环境,主要目标是发现和纠正潜在的组织缺陷,完善组织体系来规范人员的行为和意识,减少情景环境对人员行为造成的不利影响,改善设备带来的人误隐患[9]。为了实现这一目的,不仅需要改善工作人员与领导者行为,还需要建立适应并能促进人因安全的组织架构和文化氛围。

(1)人员规范体系。在整个高速铁路运营系统中,人是最灵活、最具适应性,但同时又是最不稳定的因素。运用良好的人因知识和技术,可以降低潜在的危险,加大安全度,提高培训效率和效能。由于影响高速铁路人因可靠性的因素,主要包括思想素质、技术业务水平、生理与心理素质及群体素质等,因此在人员选拔过程中应对其进行综合考虑与评估。同时,必须按照岗位需要选拔合适的人员,通过各种规章制度、操作规程等岗位培训防止人因失误,进而提高人因可靠性。

(2)领导者行为体系。高速铁路运营是由多部门、多层次人员分工与协作来实现的。工作人员之间相互作用、相互影响、相互依赖、相互制约,必须协调配合,才能有效保证高速铁路安全运营。领导者是对人员行为过程及其结果负责的人,是组织和工作人员之间必要的纽带。为保证高速铁路运营的可靠性,领导者需要对铁路系统的人、财、物、信息等资源进行计划、组织、协调与控制,以减少工作人员的潜在错误。

(3)组织管理体系。高效合理的组织管理,可以使人、机器和环境组成能有效实现预期目标的系统,有助于提高高速铁路运营系统内人员、设备和环境的安全性,并有协调运营过程中人、机、环境之间关系的功能。在高速铁路组织管理工作中,应充分考虑各个因素之间的相互作用,通过管理组织的协调,提高高速铁路运营的可靠性与安全性。

(4)设备任务分析体系。机器设备的设计应适应人的能力与限度,任务的设计也必须考虑人的因素。在很多人机系统中,要求人的活动是监视、调整和维护,以及消除系统的异常干扰。高速铁路车站行车人员在进行行车组织的过程中,负责接听电话、接受调度命令、监视车务终端与控制台显示等多种工作任务,设备设计对值班员等关键岗位的工作效率与准确程度产生重大的影响,在考虑设备界面设计与认知负荷的基础上,值班员与调度员工作任务的安排也应进行相应的规划,统筹考虑工作负荷、设备设计与组织管理。

(5)环境改善体系。高速铁路工作人员在执行某项任务或动作时,除受到个人因素的制约外,主要受到外部环境因素的影响。由于高速铁路运营环境复杂,人员在工作过程中随时都可能有突发事件,因此为高速铁路工作人员建立良好的工作环境,能有效提高运营安全的可靠性。

(6)安全文化体系。高速铁路安全文化的建设直接影响人因可靠性,而人因安全保障体系的实施又将形成和改善安全文化,良好的安全文化氛围是整个组织有效性的保障。在高速铁路人因安全保障体系建设过程中,应提倡和重视安全文化体系的构建,将安全、团结、协作的意识贯彻于整个高速铁路运营过程。

(7)安全反馈体系。在以运营安全为目的的人—机—环境系统中,为了实现对高速铁路运营安全的有效控制,切实保障人员和作业安全,必须时刻掌握控制效果的反馈信息。建立高速铁路人因安全反馈体系,应用各种现代化信息技术,提高安全信息的利用程度与反馈效率,可以有效地预防事故发生并保证安全运营,使高速铁路人—机—环境系统取得最佳配合的安全效果。

4 高速铁路人因安全保障体系的结构与内容

依据对高速铁路人因安全特征的分析,构建高速铁路人因安全保障体系的结构图,如图1所示。

图1 高速铁路人因安全保障体系结构

4.1 人的因素

(1)人员选拔与培训。铁路运营安全依赖于高效、安全和可靠的人的行为。驾驶员需要进行应激水平测试,通过对其敏感性程度与各种噪声、强光、颜色的影响差异的判断,评估驾驶员执行任务的可靠性。值班员则需考虑人员自身素质与应变水平,综合个性智力差异和体力情况,同时,应对高速铁路值班员进行定期培训,通过对以往事故发生原因的分析,进行相应的训练,提高特殊情况发生时值班员的反应速度,降低人误发生的概率。

(2)合理安排工作负荷。工作负荷是影响人的行为及其可靠性的重要因素。适当的工作负荷在一定程度上有利于增强人的积极性,从而把人的工作效率提高到最佳状态。因此,在高速铁路工作人员工作负荷的安排过程中,应充分结合人员本身素质和工作要求,制定合理的人员任务分配制度和相应的班次安排,避免超负荷工作量。

(3)人员组织管理。高速铁路运营工作要求多工种协同动作,对于部门与部门之间、部门内人员之间,以及同一作业的不同操作者之间的协调性要求很高,这就需要进行合理的人员组织管理。通过协调铁路运营过程中的人、机、环境之间的关系,合理的班组搭配、各项工作协调搭配和工作人员之间的融洽相处,实现运营总体优化的目的。

4.2 机器设备的因素

高效率的人机系统应设计成一个整体,在界面设计的过程中应适应人的能力和限度。机器设备设计过程中应保证显示器与人的信息通道相匹配,操纵器与人的效应器相匹配,人机与环境要素相匹配。通过优化机器设备的设计,提升人员工作的准确度和实效性,满足高速铁路高效运营的需求。

4.3 环境的因素

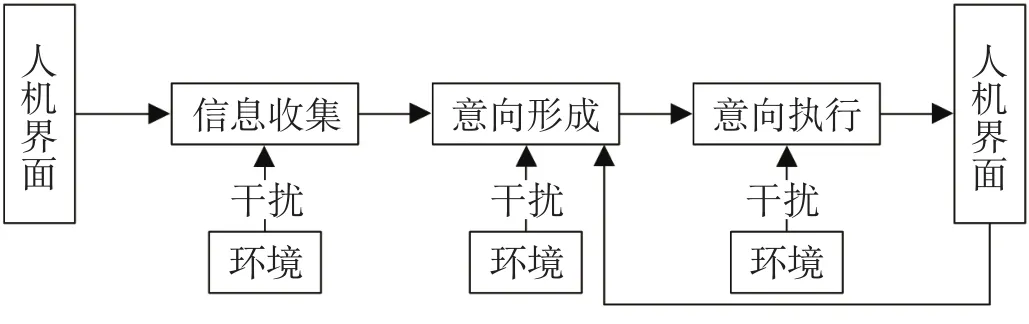

人员行为和绩效常常受到工作环境、任务要求、个人能力与人的本性等多种因素的影响,环境因素包括所有的外部条件,其中人员的认知过程如图2所示。

图2 人员的认知过程

工作环境对于工作人员意识形成与决策产生重大影响,舒适的工作环境可以提高工作人员正确决策的能力。高速铁路的工作环境是复杂多变的,在考虑工作人员环境适应能力的基础上,改善高速铁路工作人员的工作环境,能够减少值班员等工作人员的消极情绪,提升决策效率。同时,为保证高速铁路安全运营的可靠性,需要营造安全、团结的文化氛围,减少因安全意识缺乏造成的人因失误。构建高速铁路文化氛围,可以丰富工作人员的知识并提高其准确无误的判断能力。

5 人因安全保障体系的技术流程与关键环节

5.1 人因安全保障体系的技术流程

建立人因安全保障体系,对保障高速铁路运营安全将能够发挥重大作用,其主要技术流程如图3所示。

图3 人因安全保障体系技术流程

(1)建立事故分析数据库。基于高速铁路已发事故与铁路运营安全隐患的分析,构建事故分析数据库。统计综合各类数据,剖析事故频发的原因,通过构建不同类型的人—机—环境事故发生故障树图形,找出事故发生的根本原因。

(2)减少人误概率。从人—机—环境3个方面探讨人误发生的绩效形成因子,基于人的生理、心理、知识水平、操作技能与工作经验等方面对工作人员进行合理的评价和培训;机器设备设计时,综合考虑机器工作时产生的噪声、震动、光线对工作人员造成的影响,对机器设备进行合理设计。结合人员评估与机器设计,构建合理的工作环境,通过制定符合人员身体状况心理状况的工作量,达到减少由情景环境导致的人误概率的目的。

(3)建立人因可靠性分析的全决策树法。分析事故场景导致工作人员失误发生的概率,确定影响工作人员的绩效形成因子,判定不同因子对人员失误的影响,得到不同影响因子的权重及排序。基于全决策树法计算不同情景环境下人误发生的概率,预防未知情景下人误概率较大的情况发生。

(4)确定影响比例较大的绩效因子。进行设备环境改善和人员培训,减少不同情景下人误发生的概率,对改善后的结果进行检验,通过反馈流程进行相应的事故次数统计和人误概率计算,提高高速铁路运营安全,发挥高速铁路人因安全保障体系的作用。

5.2 人因安全保障体系的关键环节

在建立人因安全保障体系的过程中,不同影响因子的确定与排序对减少人误、改善设备发挥着重要作用,确定不同情景模式下人误发生的概率,可以有效地预防事故发生和提高工作人员的工作绩效。因此,选择合理的人的可靠性分析方法,对高速铁路人因安全保障体系的构建具有重要意义,其中全决策树分析法[10]的主要流程如下。

(1)列出可能影响人的因素。

(2)区分全局因素与场景相关因素。人误概率值受到人的技能、管理状况、精神面貌和设备、环境等场景(局部)因素和全局因素两者的影响,全局因素对每个场景都有影响。

(3)将影响因子按重要程度排列,并选出最重要的影响因子。

(4)选择并且定义这些因子的品质等级描述,确定树结构。

(5)确定各因素的权重值,可以使用专家判断法。

(6)选择人误概率的上下标定值。

(7)用 QD(品质描述)为每个场景的每个影响因子划分等级。

(8)确定各个 QD 等级对应的人误概率值。

6 结束语

保障运营安全是高速铁路提供高效、优质运输服务的前提。通过建立高速铁路人因安全保障体系,将人的可靠性分析整合应用到高速铁路安全体系中,能有效提高高速铁路运营的可靠性。由于调查和数据不足的原因,未对人因安全保障体系进行实例验证。因此,应结合事故调查和数据分析,进行全决策树法人因可靠性的分析研究。

:

[1]Edkins G D, Pollock C M. Pro-active Safety Management:Application and Evaluation within A Rail Context [J]. Safety Science,1996,24(3):83-93.

[2]David E. Reliability Engineering and System Safety[J]. Rail Safety,2001,74(3):291-297.

[3]贾利民. 高速铁路安全保障技术[M]. 北京:中国铁道出版社,2010.

[4]鲍 枫,唐祯敏. 铁路安全与人为失误问题的研究[J]. 中国安全科学学报,2003,13(10):45-48.

[5]宋祥波,肖贵平,聂 磊. 铁路安全评价方法的探讨与分析[J]. 工业安全与环保,2006,32(11):34-36.

[6]贾利民,程晓卿,王艳辉. 高速铁路安全保障技术[M]. 北京:中国铁道出版社,2010.

[7]朱海宏,徐中伟,梅 萌,等. 基于贝叶斯网络的高铁系统概率安全评估方法研究[J]. 计算机应用与软件,2011,28(3):26-31.

[8]戢晓峰,吴其刚,张在龙. 人因可靠性分析在铁路安全管理中的运用[J]. 铁道劳动安全卫生与环保,2007,34(2):82-84.

[9]刘志勇,程慧平,姜福明,等. 核电厂人因管理基础[M].北京:原子能出版社,2010.

[10]李海峰,李文权,武喜萍. 基于全决策树的空管人因可靠性研究[J]. 人类工效学,2010,16(2):34-39.