语义学和语用学,得一可安意义之天下*——小议互补主义和语用学的跨学科潮流

2013-09-05侯国金

侯国金

(四川外语学院,重庆400031)

1 语义学家和语用学家打出的牌

先请看这些例句,都是什么意思,何以知之?语义学家和语用学家的答案截然不同。

①打出精彩!经济节省,想打尽情打。(陈龙摆出武打的架势为Canon打印机做的广告,标点和格式稍改)

②这一回球出界俩球。(网球比赛解说)

③李娜又送科维托娃一分。(同上)

④没了姚明的火箭要身高没身高,要篮板没篮板。(NBA篮球球赛的解说)

⑤你out了,要想in就得跟我一样潮。(某大学生对作者如此说)

以例①的“打”而言,语义学家会说它是“打印”的简称。语用学家会说它是“打印”的“误用”,逐渐由误用转为“惯用”。之所以让武打影星做该广告,是因为“打印”的这个“打”跟“武打”的“打”是同一个汉字。此打非彼打的张力构成该广告的转喻和跨(领)域隐喻的认知语用效果。其操作机制是关联原则(Relevance Principle)和转喻机制(metonymy mechanism)。关于例②,语义学家说,“俩球”是“两个球”的意思,全句指的是这一次回球时有两个(网)球出界了。语用学家会说,不不不,根据该网球语境,这句话指的是某球员回球时出界了,而且出界的距离是只有(顺着放)两个网球的(小小的)距离。其操作机制是关联原则、最省力原则(Principle of Least Effort)和转喻机制。解说的语气是惋惜。

关于例③,语义学家说,李娜又输给科维托娃一分。语用学家会说,八成不会是这个意思。女网每一局一般有两盘比赛,每盘有6节,每小节的得分是前两个球按每球15分算,第三个算10分,40分后算局点。因此,在每小节中输掉一个球至少是10分,而非1分。解说之所以这么说,是因为模仿排球、羽毛球、乒乓球等的计分方式,还有这是为了图简洁方便,其操作机制是关联原则和最省力原则。关于例④,语义学家说,“身高”指身长,“篮板”指篮板球。前半句指没有很高的身高,后半句指很难抢到篮板球。但是为什么呢?语用学家则说,对,虽然任何高矮胖瘦都有一定的身高,但是在“有+NP”构式里常有较高程度之意,再如“有钱、有学问、有风度、有气派、有作风”。后面的“篮板”转喻“篮板球”。“要篮板没篮板”的意思是“没有得到篮板球的机会”。汉语的“没(有)+NP”构式往往表示程度较低,再如“没(有)钱、没(有)学问、没(有)风度”等。其机制是关联原则、最省力原则、转喻机制、语用浮现机制(pragmatic emergency mechanism)和乐观原则(Pollyanna Principle)①。

看看例⑤,语义学家说,这是汉语和英语的混用,得翻英语词典。词典说out是“在外面”,in是“在里面”。“潮”是“潮湿”之意吧。语用学家认为该解释对全句的理解没有任何帮助。其实,这3个词都是网络方言(weblect)里的新词。out是“落伍、落后、被淘汰”,相反in是“入时、摩登、新潮、时髦”,跟后面的“潮”同义。言者选用这些词是想“潮”一把,反映其言语行为的社会意义(文体/风格意义),目的是建立或巩固跟听者的志趣相投或志不同道不合。其操作机制是关联原则、幽默原则(Humour Principle)和转喻机制。

⑥老李一口唾沫一个钉。(电视剧《亮剑》某集,李云龙许诺,只要妇救会的秀芹能把桌上拆开的手枪和子弹装上就给她手枪。秀芹半信半疑。于是李云龙说了这句话。)

⑦咱政委是孔夫子挂腰刀——文武双全。

(电视剧《亮剑》某集,李云龙说)

⑧春晚举办了30年/3个小时。(2012年央视春晚主持人先后如此说)

⑨“教工之家”((似乎)每所大中学校的某不显眼处的旧房子门上都有此4个大字)

⑩……“清国留学生”的速成班……也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(鲁迅《藤野先生》)

关于例⑥,语义学家说,“老李”是第三人称。“一口唾沫一个钉”是熟语,表示说话算话。语用学家说,是的,但从认知语用角度看:(1)“老李”这一第三人称实际是自指,相当于“我”,只是比“我”更亲和友善(模仿同级战友对他的称呼),其运作机制是礼貌原则(Politeness Principle)和语用象似原则(Pragmatic Iconicity Principle)。(2)一个人往地上吐一口唾沫就相当于钉了一个钉子,因为说话跟吐唾沫具有象似性,钉钉子跟不能改变具有象似性,连起来就喻指“说每一句话(这里指承诺)是不会食言(改变)的”。其运作机制是(语用)象似原则和隐喻机制。全句算承诺类(commissive)语力(illocutionary point)之后的表情类(expressive)语力,起到加强语势(illocutionary force)的作用。

关于例⑦,语义学家说这是汉语典型的歇后语,“孔夫子挂腰刀”的意思是“文武双全”。语用学家会说,当然正确。但是为什么如此呢?“孔夫子”预设了“能文”,“挂腰刀”的(规约)含义是“能武”,连起来就是“能文能武、文武双全”。说前者,或说前者加上后者,远比仅说后者生动。这里的运作机制是幽默原则的调侃原则(Banter Principle)和隐喻机制。再看例⑧。语义学家说,“30年”和“3个小时”是“举办”的时间长短,前者长过后者。语用学家则说,是的。而且,“举办+(表时间的)AP”具有句法-语义歧义:(1)举办第一场春晚到今天(这场春晚)间隔的时间;(2)举办某一场(春晚)所持续的时间。该句子用“30年”和“3小时”显然能分别表示(1)和(2),而不能混淆。持续动词后接时间状语都有此种歧义,帮助听者消歧的是百科知识或常识外加语境知识。而且,就(2)而言,一般不是严格的不可间断性,也即,中间可有间歇(如茶歇)。当然,按照中国春晚的传统,不论有无节目,所谓“春晚”是1983年后每年除夕20点至零点的央视娱乐节目的总称。时间状语的时间越长久,相关行为或事件就越有间隔,或者说其间隔就越大。可是逻辑式不会把一切都表征得很清楚,依赖交际者的认知。其运行机制是关联原则、(可)表达性原则(Expressibility Principle)和可理解性原则(Processibility Principle)。这一解释同样适用于“我读了3年/小时书”、“我读了3年/天博”,甚至含有非持续性动词的“莎士比亚去世了近500年”等。

关于例⑨,语义学家说这是一个隐喻,指的是教工活动的地方。语用学家说,基本是的,但为什么要用“家”这个隐喻呢?难道教工在“教工之家”从事的活动与在家中的活动有什么相似之处?若说此为谎言也不为过,难怪没有几个教工乐意去这个“家”。其机制是隐喻机制、类比机制(analogy mechanism),其结果为死喻——社会语用学家会批评该死喻为自欺欺人的陈词滥调。关于例⑩,语义学家说前一句是描述和形容,后一句是评述和赞美。语用学家说前一句整体上是讽刺和嘲弄,什么“清国留学生”,什么“速成班”,什么“解散辫子”,什么“油光可鉴”,“宛如”如此这般,还有“将脖子扭几扭”,都是嘲讽。后一句则是反讽/反语。为什么要“反话正说”呢?前一句的丑态为后一句反讽(的理解)做了铺垫,比正着说话更能表达作者对这些顽固维护清王朝统治的“遗少”的失望、憎恶、鄙视和挖苦。支配该例的是调侃原则(Banter Principle)和反讽原则(Irony Principle)。

语义学和语用学的差别由此可见一斑。关于例①-⑩以及更多的这里没有篇幅展示的言语形式/现象,语义学倾向于在概念、命题、真值、衍推、预设、同义词、反义词、词义变异等上面做文章,语用学则以此为基础进而结合相关语境和交际者而讨论语词的各种意义及其语用嬗变,话语的各种含义的生成和推理,话语所实现的言语行为(言中、言外和言后行为),话语生成和推理的原则、机制、方法和策略,等等。研究语言必须研究语言的形式和意义尤其是后者。(关于上文提到的语用原则,参见侯国金2008:69-71)研究前者归属句法学,研究后者既属于语义学又属于语用学。孰是孰非,或者说孰多孰少,拉锯拔河此起彼伏。语义-语用的界面问题从语用学的诞生就产生了,到了新格莱斯语用学阶段就更如火如荼。什么属于语义学?什么属于语用学?问题得不到解决就会影响两个学科的发展。国内外和圈内外对此有不少真知灼见,如Levinson(2001:12-35),von Heusinger& Turner(2006),Huang(2007:209-42)。不过问题没那么简单。

2 语义-语用界面的跨世纪之争

2.1 从Gazda的等式到Levinson的7种意义

我们所说语言意义应该是自然语言的非自然意义。Levinson和沈家煊认为大致有7种“交际内容”(communicational content)或意义:(1)衍推(entailment);(2)规约含义②(conventional implicature);(3)预设(presupposition);(4)切当条件(felicity condition);(5)一般会话含义(generalized conversational implicature);(6)特殊会话含义(particularized conversational implicature);(7)非会话类含义③(non-conversationalimplicature)(Levinson 2001:14,沈家煊 1990)。

沈家煊说,倘若依据Gazda(1979)的看法,“语义学=衍推,语用学=意义-衍推”,将语义学限定在真值条件意义的范围之内,那么,只有(1)属于语义学,其余皆属语用学。倘若将语义学限定于约定俗成的意义的范围之内,那么(1)和(2),或许连同(3)-(5)都属于语义学,只有(6)、(7)属于语用学。大家知道,(1)的衍推是语句自身编码所生、解码可得的真值条件内容的改写或释义,自然属于语义学。凡是“含义”都有推理性质,因此都有语用属性。以解码和推理的比重而论,规约含义、一般会话含义、特殊会话含义和非会话类含义需要的解码依次减少,而需要的推理依次递增。也即,越往后,越属于语用范畴。(4)的切当条件是言语行为适切的先决条件,是重要的语用学概念,理应归属于语用学。但是,尽管切当条件不能划入真值条件范围,但似乎属于规约意义。连 Austin(2002:19,80 -84,103,131)和Searle(2001a:37-40)也都强调(切当条件的)规约性(沈家煊1990)。至于(3)的预设,它具有两面性,介于规约和非规约意义之间。

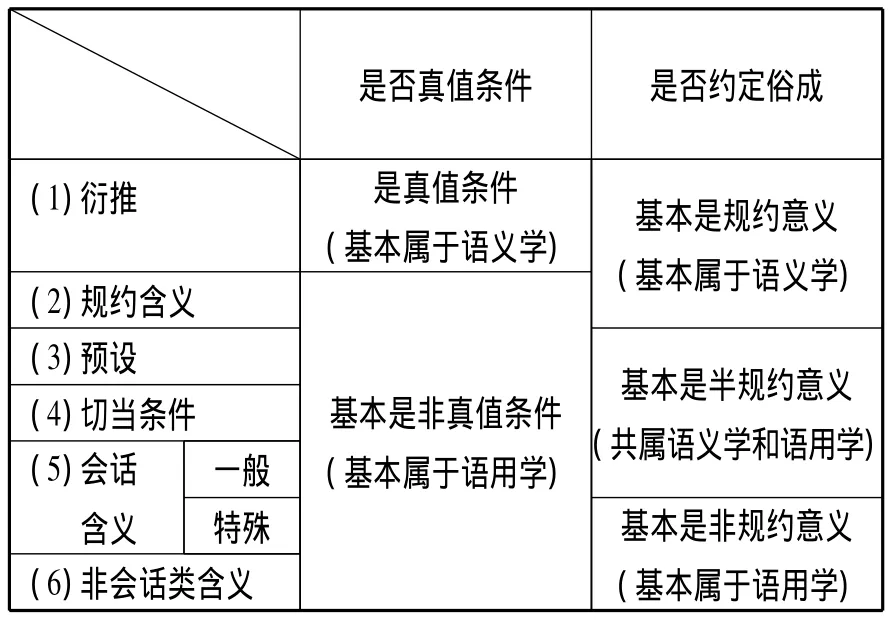

以“规约”二字而言,这是很难绝对化的概念。对一个集团或个体是规约意义,对另一个或一些集团或个人也许是非规约意义。同一个人对一个语句或短语的规约与否的认识也不一定持久。语言学界一般采用3个鉴别标志:(1)不可取消性(non-defeasibility),(2)可分离性(detachability),(3)不可推导性(non-calculability)。照此看来,具备(1)-(3)者为规约意义,其他为非规约意义。但是如Levinson所云,上面的(3)-(7)具有可取消性和语境依赖性,因此归属语用。另外,沈家煊指出,预设和切当条件等意义十分特殊,规约和非规约不是泾渭分明的。请参看表1(修改自沈家煊(1990)):

表1 语义语用分工(1)

考虑到上述7类意义的特点,我们这里使用“基本(属于/是)”的模糊限制语。

2.2 Lyons的“8分法”

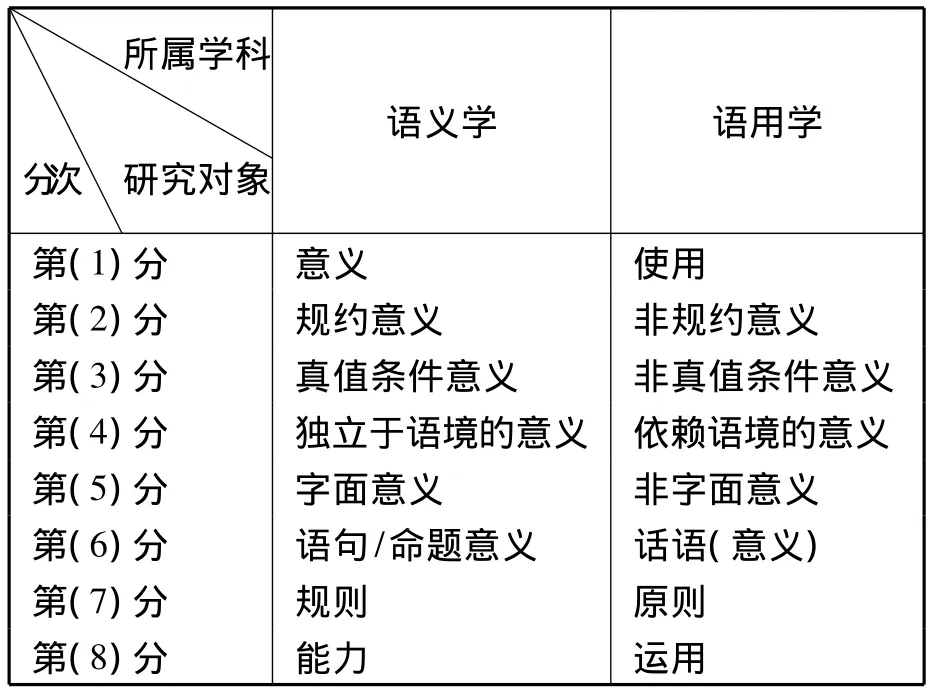

第二种传统的语义-语用划分是Lyons(1987)的“8分法”,如表2所示:

表2 语义语用分工(2)

Lyons的“8分法”具有很大的时代意义,在很长时间内,在很大程度上,适合两个学科的发展。然而,如今细看起来,似乎每一分都有一些问题,也即每一刀都没切干净。

以第(1)分为例。要说语义学管辖语言的意义而非语言使用是可行的,问题在于欲使语用学裹足于语言使用则有点强人所难,因为使用的就是语言的意义。关于第(2)分,规约和非规约意义的界限远比语义学和语用学界限复杂。所谓规约意义一定是自然语言的表达法(linguistic expressions)可自然而然解码的那部分核心意义,而非规约意义指的是自然语言中(但绝非某个表达法)④需要解码兼推理的那部分非核心意义,或者是意义的非规约部分。一个死喻或半死喻的意义是规约意义还是非规约意义?一个鲜活诗性隐喻的意义呢?再者,很多表达法的规约意义离不开语言使用,如“我说、那谁、然后”,若要考察其规约意义少不了考察其实际使用。再次,规约是程度上的规约,不是规约或非规约的问题。(Huang 2007:213)根据Levinson(2000),有3种含义:(1)规约含义:语义属性远远大于语用属性。(2)特别会话含义:语用属性远远大于语义属性。(3)一般会话含义:语义和语用属性旗鼓相当。Huang说这3种含义的语义属性和语用属性呈连续统(continuum)状态,“其间分界线实难划出”(Huang 2007:214)。照此看来,语义学和语用学很难严格划清楚河汉界。最后一点,语义学因其规约性使命具有不可取消性,而语用学因其非规约性似乎可有可无,岂不滑稽?

关于第(3)分,一方面,一些话语(而非语句,如“嘿!”“嗨——嗨——!”“拜拜吧!”)很难说有什么真值条件意义,另一方面,一些语句的真值条件意义受到“语用侵入/干涉”(pragmatic intrusion),需要推理才能识解。再者,如 Huang(2007:212)所说,语句的编码意义不总是能完全决定其真值条件的。Récanati(2010b)甚至提出“真值条件语用学”(truth-conditional pragmatics)的概念。关于第(4)分,首先,语境丝毫无用于语义(学)吗?以指别语(如“我、俺、他、那个她、他娘”)为例,语境不同其指称意义迥异。Bach(1999)的“窄语境”(narrow context)和“宽语境”(broad context)之分也许有所帮助。前者指的是直接给语码赋值(如确定不确定的时、空、人、物等)的直接语境信息,此乃语义学专属。难怪语义学也有且常会涉及语境观/论(contextualism)。“宽语境”指的是对言语行为的实施和言外之意的推理起到指引作用的任何语境信息,专属语用学。因此,假如要继承Lyons的第(4)分(法),就有必要说明限于“宽语境”。

关于第(5)分,字面意义这一概念濒临虚幻,时常被“外延意义、基本意义、显义”等取代。以“四眼、four-eyes”为例,这是(俚语、口语里)对戴眼镜者的侮辱或戏谑性质的称谓。难道说语义学固守“四只眼睛”的字面意义而不愿接近“对戴眼镜者的侮辱或戏谑性质的称谓”这一显义?假如字面意义只需解码,语义学关注编码和解码的意义,那么语义学就自讨苦吃,得到的是意义蛋糕的零星小块。再看第(6)分,如上文所言,由语词和词组构成的语句其意义或多或少依赖语境(至少依赖窄语境),常有脱离语境信息就不知所云的案例。再说,什么叫语句,什么叫话语?其间有何差别?再次,语句的命题(意义)是可以证实或证伪的意义内容,即有没有真值,但是,很多句子既没有命题,又没有真值。即使有命题,也不一定有真值。上述打招呼的语句和很多省略性惊叹句就没有命题或真值,而一些宗教哲理、道义、情感话语作为命题是没有真值的,也即不受证实/伪。

[11]男人的一半是女人。(小说名)

[12]解放碑的钟——不摆了。(重庆方言歇后语,含义是“不用说”)

至于指令类(祈使句)语句和询问类(疑问句)语句(有时是间接指令)虽然在Searle笔下似乎有命题内容,但是那仅限于什么NP实施了什么VP。“(你)开门(吧)!”和“你能开门吗?”具有同样的命题。

再说第(7)分,第一,规则和原则的差别是相对的。第二,它们是近义词,有些人使用规则指的是原则,或者相反。第三,语义学研究意义规则是离不开句法规则和语用原则的,而有些句法规则就叫原则,如乔姆斯基语言学的“边缘原则”(Periphery Principle)、“中心先行原则”(Head First Principle)、“严格毗邻原则”(Strict Adjacency Principle)、“结构保存原则”(Structure-preserving Principle)等(Radford 2000:350,538)。第四,语用学着眼于原则并不意味着可以不管规则而是要基于规则。最后看看Lyons的第(8)分。首先,若说语义学负责语言能力而语用学负责语言运用,有点绝对。能力表现于运用,运用指向能力。不可能存在没有运用的能力,或者没有能力的运用。因此,第二点,研究能力常常需要研究运用。第三点,“能力”是生成语言学或乔姆斯基句法学的概念,难道语义学要涉足句法?最后,语用学也研究能力,称之为“语用能力”(pragmatic competence)。

另外,“8分”的每一分都是二元对称的,但是若不这么看就有矛盾了。例如,既然第(1)分的意义属于语义学,那么下面第(2)至(6)分不论属于语义学还是属于语用学都是这种或那种意义,只是意义的次类而已,岂不矛盾?假如我们在“语义学”后面附上“描述的对象”,而在“语用学”后面附上“解释的对象”,也许更加合理。如果一定要坚持“研究”二字,语义学下属的项目是它的研究描述和解释对象,语用学下属的项目是语义学的描述(而非解释)对象。反之亦然,语用学下属的项目是它描述和解释对象,语义学下属的项目是语用学的描述(而非解释)对象。也就是说两个学科既有自己的专属解释对象,又能从自己的视角参与对方项目的描述。

2.3 言说和含义之争

解释交际的“语码模式”(Code Model)其意旨是信息从“信源”(source)经过“编码”(encoding),途经“信道”(channel),受到“解码”(decoding),才能抵达“信的”(target),简单地说就是言者编码和听者解码。“推理模式”(Inferential Model)则认为听者根据话语的语词、语境线索、逻辑推断等达到可信的意图或含义的理解。“人类交际首要的是推理”(Sperber 1995),用Sperber&Wilson(2001:2)的话说就是,人们“通过攫取并理解信息的传信证据达到交际之成功”。推理过程“开始于一系列的前提,结束于一系列的结论,这些结论逻辑上从这些前提推导而出,至少被它们佐证。”(Sperber& Wilson 2001:12-13)“推理模式”扬弃了语码模式的优缺点,并得到了Grice和Sperber&Wilson等人的有力的论述。(侯国金2008:77)撇开格赖斯语用学的很多问题不谈,这里着重讨论Grice(1975)的语义-语用界面观:言说(what is said)属于语义学,含义(what is implicated)属于语用学。

根据Grice,言说就是真值条件内容,相当于Sperber和 Wilson所说的“显义”(explicature),需要解码,类似于上文的衍推,理当归属语义学。然而言说果真全然不要推理?Wilsont和Sperber(1981)说,显义就是话语表达的命题,主要决定于语言规则,而含义主要决定于社会准则等。当且仅当话语p解码后得出一个逻辑式(logical form),该逻辑式作为p传达出来的假设就是显义。因此,凡是没有编码为逻辑式的明示刺激(信息)(ostensive stimuli)只有含义。(Sperber& Wilson 2001:182,侯国金 2008:80)Levinson(2001:97,注)说,Grice 的言说“弱于完全的规约内容”。Clark(1996:141-43)则说,Grice之言说“一般是语者通过话语的规约内容或其真正影响话语真值的那部分所表达之意思”,相当于话语消歧且指别固定后的字面意义(侯国金2008:81)。

根据Grice,非自然意义由言说和含义组成;含义由规约含义和非规约含义组成;非规约含义由会话含义和非会话含义组成;会话含义由一般会话含义和特殊会话含义组成⑤。(Levinson 2001:131)§2.1的(2)规约含义,(5)一般会话含义,(6)特殊会话含义,以及(7)非会话类含义,都是含义。最大的问题是,显义不总是那么“显”,含义又不总是那么(隐)含?也许只有把某些含义当作明显内容或显义才行。其次,话语除了命题意义也许还能表达态度意义、情态意义、传信意义、社会意义等,它们算显义还是含义?再次,显义之“显”肯定有程度之别。也即某些意义是极量大(显),某些则是极量小(含),还有些许中间分子(侯国金 2008:81)。Carston(1984,1988,2002:222-64)对 and一词展开了个案研究,她说其时间含义其实是明显内容或显义。这里强调一点,§2.1的(2)和(5)虽然说法各异,外加“显义”以及Bach(1994)所称之“半隐义”(impliciture⑥),都居于言说和含义之间,很难说是语义学或语用学所独享。正如Bach(1994:124)所云,显义、半隐义、含义等的区别细究起来是“不可穷尽的”。我们认为在讨论显义时,一是主要针对语句/话语而非词语,二是与各种含义相对来讲。显义与字面意义似乎也有差别(侯国金2008:82)。

根据激进的Carston(1988)和Récanati(1989,2010b),言说或真值条件内容应该归属语用学,因为真值条件常常受到“语用侵入”。于是后者建议区分词汇语义学(lexical semantics)、真值条件语义学(truth-conditional semantics)、真值条件语用学(truth-conditional pragmatics)。这么说,难道让语义学研究含义?或者说,语义学仅仅负责语用学不解释的那一小部分言说、显义或真值条件内容?

上述 Gazda和 Levinson的看法,Lyons的“8分法”,首当其冲的是Grice的言说-含义二分法,在语用学界和语义学界产生了深远的影响和广泛的争论,至今难达共识。我们有必要回顾两个学科的历史,以便看清其现状,展望其未来。

3 语义学和语用学的经典课题和各自的跨学科

3.1 语义学的经典课题及其跨学科

早在1839年,德国语言学家K.C.Reisig提出“语义学”(Semantik/semantics⑦)(Ullmann 1957:1)。历经一个半世纪的发展,各种语义(学)观“受到哲学逻辑和认知心理学的影响”(Leech 1983b:506-07),如今受到语用学等语言学科和电子科学等非语言学科的影响,其经典课题仍是经典,又先后收录很多已成经典的课题,大概有:意义的定义,意义7分法——(1)理性/概念、外延意义,(2)内涵意义,(3)社会意义,(4)情感意义,(5)反映意义,(6)搭配意义——(2)至(6)统称“联想意义”,以及源于功能语言学的主位意义(Leech 1983b:33),概念化、范畴化、指示论(所指和意思、名称和概念)、证实论——命题(意义)、真值条件,叙实性、非叙实性和反叙实性等,合取关系和析取关系,逻辑,真实/真值,实词和虚词,典型性和边缘性,现实和思维,类型和实体,语义关系——同音关系、多义关系、同义关系、反义关系、上下义关系、层级关系、比例关系、分类关系、部分-整体关系、同义反复(关系)、矛盾关系、不协调关系、等同关系、衍推关系、语义预设(逻辑预设(区别于语用预设))等,歧义,语义成分(分析法)——义素/义位(分析)、核心义素、非核心义素等,语义场,联想场,分析和综合,分析真理和综合真理,冗余规则(Redundancy Rules)、述谓结构(分析)——变元和谓词、从属述谓结构和降格述谓结构等,语义函数,选择限制条件,词义理据,词义变异——语义值(semantic value)、语义基元(semantic primitive/prime)、漂白化(bleaching)、加强、缩小、扩充、升格、降格等,情态,语气,实据,互参规则(Co-referential Rules),逻辑算子(logical operator),语义普遍现象,语义学和词典(学),词库和词汇规则(Lexical Rules)——多样性、开放性、循环性、双向性、石化性等,语义标式,典型意义和非典型意义,表层语义结构,深层语义结构,语义公设,意象图式,隐喻性,含义规则(Implication Rules),主从规则(Subordination Rules),辨认规则(Identification Rules),等等,难以穷尽。

各家语义学研究根据其所接受的不同学科的影响以及处理语义的不同方法和视角,其相关论著都会或多或少地涉及其他学科(如语用学)的方法和角度。李福印和Kuiper(1999)就涉及到语义学研究的“语音学途径、语法途径、逻辑途径、哲学途径、语用学途径、认知语言学途径、功能途径、文体学途径、社会学途径、人类学途径、符号学途径、心理学途径、历史比较语言学途径”。一百多年来,语义学产生了如下丰富多彩的跨学科:“普通语义学(general semantics)、概念语义学(conceptual semantics)、词汇语义学(lexical semantics)、真值条件语义学(truth-conditional semantics)、认知语义学(cognitive semantics)、生成语义学(generative semantics)、句子语义学(sentence semantics)、形式语义学(formal semantics)、蒙塔古语义学(Montague semantics)、解释语义学(interpretive semantics)、分解语义学(decompositional semantics)、结构语义学(structural semantics⑧)、逻辑语义学(logical semantics)、模型理论语义学(model-theoretic semantics)、文体语义学(stylistic semantics)、社会语义学(socio-semantics)、人类语义学(anthropo-semantics)、历史语义学(historical semantics)、共时语义学(synchronic semantics)、心理语义学(psychological semantics)、国俗语义学(ethno-semantics)、韵律语义学(prosodic semantics)⑨、计算语义学(computational semantics)、哲学语义学(philosophical semantics)”,等等。可以说,今天的语义学延续着昨日经典,拓宽了研究界面。

3.2 语用学的经典课题及其跨学科

比语义学年轻一百多岁的“语用学”(pragmatics),其名称创于Morris(1938)。语用学和符号关系学(syntactics,即今天的句法学(syntax))与语义学(semantics)合起来构成符号学(semiotics)。虽然东西方古代先哲论著那里(如《易经》、辩学、名学、《墨经》、J.Locke、L.Wittgenstein、C.Pierce、J.Dewey)有着朴素的语用学思想(文旭2003),语用学的学科建立是在1977年《语用学学刊》(Journal of Pragmatics)创刊以后,保守地说,是在Leech(1983a)和Levinson(1983)的语用学专著问世,尤其是1986年设在比利时的国际语用学学会(IPrA)创立以后。当然,语用学从70年代“兴起”,经过80年代“定型”,一跃而起成为“成熟、丰满期”的显学。(何兆熊1997)90年代的语言研究达到了言必谈“语用”的地步。

语用学,作为“语言实用学”(胡壮麟1980),研究在一定的交际环境中如何使用语言,包括说出和理解实际的话语两个方面,通常表现为对“意会大于言传”(how one means more than he says)的研究(姜望琪 2003:1,Yule 2000:3)。语用学因为短暂的历史具有20多条新尝试性定义,但是几乎全部定义都或明或暗地提及“语境、交际者、意图”。这些定义加起来说明“语用学”的性质和范围。目前,语用学研究的范围主要包括以下5个方面:言语行为、预设、会话含义、指别语、会话结构。细说起来语用学的经典话题有语境、指别语、推理、预设、合作原则、含义、显义、关联原则、礼貌原则、最省力原则、言语事件、言语行为、会话结构、话语分析、语用能力、语用失误、跨文化语用学、语用与翻译——侯国金(2008:33)称之为“语用翻译学”(pragmatranslatology或“翻译语用学”)、语用与文学(或叫“文学语用学”(literary pragmatics)),等等(侯国金2009:179-181)。

语用学分微观语用学(micro-pragmatics)和宏观语用学(macro-pragmatics)。微观语用学基本上是英美流派(如 S.Levinson,J.Thomas,Y.Huang等)的传统研究,是从语用角度研究语言的各个层面,如前指、指别、预设、词语、语句、语篇等,有音系语用学(pragmaphonology,或称“语用音系学”)、形态语用学(morphopragmatics)、词汇语用学(lexical pragmatics)、句法语用学(syntactic pragmatics或称pragmasyntax)、篇章语用学(textual pragmatics,或称“话语语用学”(discourse pragmatics)),等等⑩,因此也叫做“语用语言学”(pragmalinguistics)。而“宏观语用学”[11]基本是欧洲 大 陆 流 派 (如 J. Mey,J. Verschueren,A.Wierzbicka等)的研究,包括很多与语言学边缘学科和非语言学学科的界面研究,如社会语用学(societal pragmatics[12])、文化语用学(cultural pragmatics)、跨文化语用学(intercultural pragmatics)、发展语用学(developmental pragmatics[13])、语际语用学(interlanguage pragmatics)、认知语用学(cognitive pragmatics)、形式语用学(formal pragmatics)、逻辑语用学(logical pragmatics)、历史语用学(historical pragmatics)、意识形态语用学(ideological pragmatics)、对比语用学(contrastive pragmatics)、应用语用学(applying pragmatics[14])、实验语用学(experimental pragmatics)、民族文化语用学(ethnopragmatics)、计算语用学(computational pragmatics)、法律语用学(legal pragmatics)、语用翻译学(pragmatraslatology)、文学语用学(literary pragmatics),等等。另外,还有比拟或仿拟性派生而得的跨学科:既然有真值条件语义学(truth conditional semantics),那么自然就有了“真值条件语用学”(truth conditional pragmatics)(正是 Récanati(2010b)的主张);既然有心理语言学(psycholinguistics),就会有“心理语用学”(psychopragmatics);既然“文体学”(stylistics)有所谓的“语用途径”(pragmatic approaches),就会有“语用文体学”(pragmastylistics);既然有“社会语音学”(sociophonetics)以及“社会语用学”,就会有“社会语用语音学”(sociopragmaphonetics);既然有“形态音位学”(morphophonemics)就会有“语用形态音位学”(pragma-morphophonemics,或称“形态音位语用学”);既然有“韵律形态学”(prosodic morphology),就会有“韵律语用学”(prosodic pragmatics)和“语用形态韵律学”(pragma-morphoprosody)。类似的还有“语用修辞学”(pragmarhetoric)、“语用翻译学”(pragmatranslatology)等,甚至还有元语用学(metapragmatics),即对语用学的核心问题进行思考的研究。它们多半处于襁褓中。

何兆熊(1997)在“90年代看语用”一文中只提及当时的7本语用学教材:Green(1989),Grundy(1995),Leech(1983a),Levinson(1983),Mey(1993),Thomas(1995),Yule(2000),没有提及对语用学意味深远的语言哲学著作,如 Austin(2002),Grice(2002),Searle(2001a,2001b,2006),Searle& Vanderveken(1985)等代表作。还有一些重要的教材、专著和论文集没有提及,如(因篇幅限制只列举1/10):Gazdar(1979),Ochs(1979),Sperber& Wilson(1986),Davis(1991),Wierzbicka(1991),Blakemore(1992),Sifianou(1992),Duranti& Goodwin(1992),Kasper&Blum-Kulka(1993),Huang(1994),Verschueren et al(1995)等。最近14年来,除了经典重印和翻译以外,还出版了上百本语用学专著和教材以及跨学科语用研究专著和论文集,如(仅列1/10):Verschueren(2000),Noh(2000),Levinson(2000),Peccei(2000),Marmaridou(2000),Huang(2007),Blakemore(2002),Carston(2002),Grice(2002),Giora(2003),Horn & Ward(2004),Jaszczolt(2004),Givón(2005),Cummings(2005),Récanati(2010a,2010b),Yus(2011),Schmid(2012),等等。

语用学在中国,以胡壮麟(1980)的一篇小文章为肇始,随后由“中国二何”也即“广外”的何自然(1988)和“上外”的何兆熊(1989)全面介绍和阐述,语用学正式进入中国学界。中国语用学研讨会首届会议于1989年在“广外”召开,随后每两年举行一次。除了会刊《语用学研究》以外,我国语用学者发表论文数千篇,出版教材、论文集和专著上百本,如(仅列1/10):陈宗明(1997),顾曰国(2010),何兆熊(2003,2011),何兆熊等(2000,2011),何自然(1997,2000),何自然、陈新仁(2004a,b),何自然、冉永平(2002,2009),侯国金(2005,2008),姜望琪 (2000,2003),廖巧云(2005),钱冠连(1997),冉永平(2006),王建华(2009),王建华等(2003[2002]),熊学亮(1999)等。在发展和修补经典语用学理论方面做出比较大贡献者比比皆是,如戚雨村、徐盛桓、钱冠连、顾曰国、程雨民等(文旭1999,彭玉康2008)。

我国外语界的语用学研究主要是语用学的语言哲学研究、语用学和外语教学的研究、语用学的跨文化交际研究、语用意义和语境的研究、语用学的修辞研究、面向汉语语法和语用法的研究、语用学和翻译的研究等,遍及理论研究、实证研究、应用研究,跟随国际潮流日趋显现多维度性。(沈家煊1996,况新华 谢华2002)假如说20世纪中国的语用研究“对语用研究的认识论和方法论问题研究不多”,“对国外语用学的最新发展关注不够”(高航 严辰松2004),加上外语界和汉语界“两张皮”有点“各自为阵”(冉永平2005),现在情况有所好转。中国汉语界学者更多的是“从语用角度研究语法现象”(高航 严辰松 2004),如Chen(1996),陆丙甫(1998),陆镜光(2000),徐杰、李英哲(1993),袁毓林(2000)等。

除国际语用学学会会刊《语用学学刊》和中国语用学学会会刊《语用学研究》之外,先后出现了《语用学和认知》(Pragmatics and Cognition),《历史语用学学刊》(Journal of Historical Pragmatics)和《礼貌研究学刊》(Journal of Politeness Research)等语用学杂志。至于刊登语用学论文的杂志那就更多了。三四十年来,中国和国际上各种杂志上发表的语用学论文数以千计。若加上为发表的语用学方面的学位论文、学期论文和发表于各种论文集上的语用学论文,就是车载斗量了。根据中国知网,熊学亮发表论文84篇,徐盛桓发表论文164篇——多半是认知语用学论文。

4 结束语——互补主义的激进语用观

学界皆知,句法学是一价(monadic)的,语义学是二价(dyadic)的,语用学是三价(triadic)的。也即句法学关注话语U的语词和短语之间的关系,语义学关注U及其语词和客观世界的关系,语用学关注言者S(对听者H)说了话语U是何用意。有人曾认为语用学只研究语义学不研究的语义问题,此乃过时的语义学大于语用学的所谓“语义主义”(semanticism)。相反的是90年代以来形成的语用至上的“语用主义”(pragmaticism)。我们坚持语义-语用“互补主义”(complementarism)。首先,语义学和语用学都研究语义,只是侧重点不同,方法不同。任何语义学家都可以给语义问题,以一定的语用观察——很多语义学教材都有若干语用章节;同样,任何一位语义学家也可以给语用问题以一定的语义考察。其次,语义学研究意义指向或服务于意义的语用研究,而语用学依赖或基于意义的语义分析。再次,我们认为,虽然两个学科具有相对的独立性,还有狭义的语义学和语用学,但是纯之又纯的纯粹语义学和纯粹语用学很难长存。因此我在课堂上有时说“纯研究往往是蠢研究”。(侯国金 2009:182)再次,我们坚持互补派的“激进语用观”(radical pragmaticism),或“轻语义亲语用”的立场。两个学科互有交叉,互有借鉴和渗透,但是由于上文所说二者的关系,加之语用的更广博的人类关怀和跨学科发展势头,意义这块蛋糕若分给语义学和语用学大概是四六开乃至三七开(Huang 2001:7)。

语用学研究意义几乎波及语义学的一切课题,难怪有人(如Bouveresse)宣称“语义学和语用学的差别几乎不存在了”(胡壮麟1980)。当然语用学触及语义学的课题都有所延伸和拓展——要涉及说话人或听话人,要涉及语境,或/和要涉及通过使用语言所实施的行为。(Leech 1983:320)再者,关注交际者及其言语行为和意图的语用学势必具有广泛的社会((语言)学)关怀。作为《语用学学刊》主编的 Haberland和Mey曾经(1977)在副题为《语言学和语用学》的社论中说,语用学其实就是一种社会语言学(胡壮麟,1980)。该杂志曾宣称,“语用学能够对语言提出一系列至关紧要的问题。由于对语言实践的研究提出可能的理论基础,语用学有助于增进我们对人类相互作用的了解。”这样一来,语用学跟任何关涉人类自身(社会、心理、宗教信仰、世界观、上层建筑、经济、伦理、传媒、语言能力、语用能力、语言教学、失语症诊治、人机对话、机器翻译等)所能产生的界面研究自然也就很多。纵观90年代的语用学研究,它是语言意义“从静态研究到动态研究,从单句向整体扩展”以及“礼貌研究及跨文化语用研究”(何兆熊1997)。今天看来亦然如此,只是多了认知研究(从而产生了认知语用学)和更全面的跨学科语用研究。可见,语用学既能“从里而外”地(from inside out)走出自身的范围,又能“从外而里”地(from outside in)博取众长以至于更好地自省元语用学问题。于2007年7月8-13日在瑞典的歌德堡大学举行的第十届国际语用学大会展示出语用学的多维性势头(冉永平2007)。2011年7月3-8日曼彻斯特国际语用学大会和7月底太原的中国语用学研讨会的主题都是语用学的“学科多维性和交叉融合性”(冉永平 2011)。Levinson(2001:376)说得对,根据人们的不同理解,语用学“在所有领域都有潜在的应用性”。也即,语用学具有天生的发生学意义的跨学科潜能。由于微观和宏观语用学的飞速发展,纯语用研究不纯而深邃,跨学科语用研究跨而博大(文旭2003)。我们认为,21世纪是语义学和语用学的世纪,作为显学的后者将更为显学。

注释

①在“没(有)+NP”类构式中,NP前“浮现/新创”出“多、高、强、好”等含义(故而得名),符合“乐观原则”。(Thomas 2010:166)

②沈先生的译法为“隐涵”。其他若干处也与当今语用学界普遍的译法相左,故改之。

③在Levinson的书中指“基于会话结构的推理”(inferences based on conversational structure)。此处我们借用沈先生的说法。

④见 Huang(2007:213,注5)。

⑤按照是否蔑视合作原则的准则还可分为“标准会话含义、非标准会话含义”。(Levinson 2001:104)

⑥张绍杰(2010)译之为“隐型含义”。刘思(2008)和项成东(2011)分别译之为“隐意”和“隐义”。

⑦其近义词有 glossology、sematology、semasiology 和 semology.

⑧类似的有“结合语义学”(combinational semantics,也称“语义结构学”)。

⑨因为Gussenhoven(2008)有“韵律(学)的语用学”(semantics of prosody)的讨论。

⑩还有人根据狭义语用学的研究课题提出“言语行为语用学”(speech act pragmatics)等(何自然 吴亚欣2001)。

[11]文旭(2003)所说的“广义的语用学”,“是研究语言运用问题,研究如何理解有意向的人类行为”。因此也许只能“大体划定一个语用学的领域,确定其研究的主要内容”。

[12]甚至还有有别于此的“社交语用学”(socio-pragmatics)(文旭,1999)。笔者不赞同这样的细分,因为前者内包了后者。另外,有人提出“社会文化语用学”(socio-cultural pragmatics),我看也可把社会语用学和(跨)文化语用学精简到“社会语用学”里去。

[13]研究母语的语用能力(pragmatic competence)的习得。

[14]仿拟applied linguistics而生的术语,用-ing是强调其动态性(Hoye 2008:406)。也有用“applied pragmatics”的(文旭 1999)。

陈宗明.中国语用学思想[M].杭州:浙江教育出版社,1997.

高 航严辰松.语用学在中国20年综述[J].解放军外国语学院学报,2004(4).

顾曰国.顾曰国语言学海外自选集:语用学与话语分析研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

何兆熊.90年代看语用[J].外国语,1997(4).

何兆熊.语用学文献选读[C].上海:上海外语教育出版社,2003.

何兆熊.语用有踪[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

何兆熊等.新编语用学概要[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

何兆熊等.Pragmatics[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

何自然.近年来国外语用学研究概述[J].外国语,1995(3).

何自然.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

何自然.语用学探索[M].广州:世界图书出版公司,2000.

何自然陈新仁.当代语用学[M].北京:外语教学与研究出版社,2004a.

何自然陈新仁.英语语用语法[M].北京:外语教学与研究出版社,2004b.

何自然冉永平.语用学概论[M].长沙:湖南教育出版社,2002.

何自然冉永平.新编语用学概论[M].北京:北京大学出版社,2009.

何自然吴亚欣.语用学概略[J].外语研究,2001(4).

侯国金.语用标记价值论的微观探索[M].成都:四川大学出版社,2005.

侯国金.语用学大是非与语用翻译学之路[M].成都:四川大学出版社,2008.

侯国金.语言学百问和硕博指南[M].成都:四川大学出版社,2009.

胡壮麟.语用学[J].国外语言学,1980(3).

姜望琪.语用学——理论及应用[M].北京:北京大学出版社,2000.

姜望琪.当代语用学[M].北京:北京大学出版社,2003.

况新华谢 华.国内语用学研究概述[J].外语与外语教学,2002(6).

廖巧云.C-R-A模式:言语交际的三维阐释[M].成都:四川大学出版社,2005.

刘 思.实验语用学研究综述[J].当代语言学,2008(3).

陆丙甫.关于三个平面的互动关系[A].范晓等(编).语言研究的新思路[C].上海:上海外语教育出版社,1998.

陆镜光.句子成分的后置与话轮交替机制中的话轮后续手段[J].中国语文,2000(4).

彭玉康.语用学研究述评[J].语言与翻译,2008(4).

钱冠连.汉语文化语用学[M].北京:清华大学出版社,1997.

冉永平.当代语用学的发展趋势语[J].现代外语,2005(4).

冉永平.语用学:现象与分析[M].北京:北京大学出版社,2006.

冉永平.语用学传统议题的深入研究新兴议题的不断拓展——第十届国际语用学研讨会述评[J].外语教学,2007(6).

冉永平.当代语用学研究的跨学科多维视野[J].外语教学与研究,2011(5).

沈家煊.语用学与语义学的分界[J].外语教学与研究,1990(2).

沈家煊.我国的语用学研究[J].外语教学与研究,1996(1).

王建华.语用研究的探索与拓展[M].北京:商务印书馆,2009.

王建华等.现代汉语语境研究[M].杭州:浙江大学出版社,2003.

文 旭.中国语用学20年[J].解放军外国语学院学报,1999(4).

文 旭.追溯语用学的思想——语用学思想史探索之一[J].外语教学,2003(3).

项成东.评述新格赖斯三种含义理论[J].英语研究,2011(3).

谢朝群陈新仁.语用三论:关联论·顺应论·模因论[M].上海:上海教育出版社,2007.

熊学亮.认知语用学概论[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

徐 杰李英哲.焦点和两个非线形语法范畴:“否定”、“疑问”[J].中国语文,1993(2).

袁毓林.论否定句的焦点、预设和辖域歧义[J].中国语文(2),2000.

张绍杰.后格赖斯语用学的理论走向——语义学和语用学界面研究的兴起[J].外国问题研究,2010(1).

Austin,J.L.How to Do Things with Words[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press& OUP.,2002.

Bach,K.Conversational Impliciture[J].Mind and Language,1994(9).

Bach,K.The Semantics-pragmatics Distinction:What is Said and Why it Matters[A].In K.Turners(ed.).The Semantics-Pragmatics Interface from Different Points of View[C].NY:Elsevier Science,1999.

Blakemore,D.Understanding Utterances[M].Oxford:Blackwell,1992.

Blakemore,D.Relevance and Linguistic Meaning:The Semantics and Pragmatics of Discourse Markers[M].Cambridge:CUP.,2002.

Carston,R.Implicatture,Explicature and Truth-theoretical Semantics[A].In R.Kempson(ed.).Mental Representations:The Interface Between Language and Reality[C].Cambridge:CUP.,1988.

Carston,R.Thoughts and Utterances:The Pragmatics of Explicit Communication[M].Oxford:Blackwell,2002.

Chen,P.Pragmatic Interpretations of Structural Topic and Relativization in Chinese[J].Journal of Pragmatics,1996(26).

Cummings,L.Pragmatics:A Multidisciplinary Perspective[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,2005.

Davis,S.Pragmatics:A Reader[C].NY & Oxford:OUP.,1991.

Duranti,A.& C.Goodwin.Rethinking Context[M].Cambridge:CUP.,1992.

Gazdar,G.Pragmatics:Implicature,Presupposition and Logical Form[M].London:Academic Press,1979.

Giora,R.On Our Mind:Salience,Context,and Figurative Language[M].Oxford:OUP.,2003.

Givón,T.Context as Other Minds:The Pragmatics of Sociality,Cognition and Communication[M].Amsterdam:John Benjamins,2005.

Green,G.Pragmatics and Natural Language Understanding[M].New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,1989.

Grice,H.P.Studies in the Way of Words[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2002.

Grundy,P.Doing Pragmatics[M].London:Edward Arnold,1995.

Gussenhoven,C.Semantics of Prosody[A].In K.Brown et al.(eds.).Encyclopedia of Language & Linguistics(Vol.11.)[C].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2008.

Horn,L.R.& G.Ward.The Handbook of Pragmatics[C].Oxford:Blackwell,2004.

Hoye,L.F.Applying pragmatics[J].In K.Brown et al.(eds.)Vol.1.2008(1).

Huang,Y.The Syntax and Pragmatics of Anaphora:A Study with Special Reference to Chinese[M].Cambridge:CUP.,1994.

Huang,Y.Reflections on Theoretical Pragmatics[J].Journal of Foreign Languages,2001(1).

Huang,Y.Pragmatics[M].Oxford:OUP.,2007.

Jaszczolt,K.M.Semantics and Pragmatics:Meaning in Language and Discourse[M].Beijing:Peking University Press,2004.

Kasper,G.& S.Blum-Kulka.Interlanguage Pragmatics[C].Oxford:OUP.,1993.

Leech,G.N.Principles of Pragmatics[M].London:Longman,1983a.

Leech,G.N.Semantics[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,1983b.

Levinson,S.C.Presumptive Meanings:The Theory of Genera-lized Conversational Implicature[M].Cambridge,MA:MIT Press,2000.

Levinson,S.C.Pragmatics[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

Lyons,J.Semantics[A].In J.Lyons et al.(eds.).New Horizons in Linguistics(Vol.2.)[C].London:Penguin,1987.

Marmaridou,S.S.A.Pragmatic Meaning and Cognition[M].Amsterdam:John Benjamins,2000.

Mey,J.Pragmatics[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

Morris,C.M.Foundations of the Theory of Signs[M].Chicago:The University of Chicago Press,1938.

Noh,E-J.Metarepresentations:A Relevance-Theory Approach[M].Amsterdam:John Benjamins,2000.

Ochs,E.& B.B.Schiefflin.Developmental Pragmatics[C].NY:Academic Press,1979.

Peccei,J.S.Pragmatics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

Radford,A.Transformational Grammar:A First Course[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

Récanati,F.Literal Meaning[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2010a.

Récanati,F.Truth-Conditional Pragmatics[M].Oxford &NY:Clarendon Press,2010b.

Schmid,H.J.Cognitive Pragmatics[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2012.

Searle,J.Speech Acts:An Essay in the Philosophy of Language[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2001a.

Searle,J.Expression and Meaning:Studies in the Theory of Speech Acts[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2001b.

Searle,J.The Rediscovery of the Mind[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

Sifianou,M.Politeness Phenomena in England and Greece:A Cross-Cultural Perspective[M].Oxford:Clarendon Press,1992.

Sperber,D.How Do We Communicate[A]?In J.Brockman& K.Matson(eds.).How Things Are:A Science Toolkit for the Mind[C].NY:Morrow,1995.

Sperber,D.& D.Wilson.Relevance:Communication and Cognition[M].Oxford:Blackwell,1986.

Sperber,D.& D.Wilson.Relevance:Communication and Cognition[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

Thomas,J.Meaning in Interaction[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teaching and Research Press,2010.

Ullmann,S.The Principles of Semantics[M].Oxford:Blackwell,1957.

Verschueren,J.Understanding Pragmatics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

Verschueren,J.et al.Handbook of Pragmatics:Manual[C].Amsterdam:John Benjamins,1995.

Wierzbicka,A.Cross-Cultural Pragmatics:The Semantics of Human Interaction[M].Berlin:Mouton de Gruyter,1991.

Wilson,D.& D.Sperber.On Grice’s Theory of Conversation[A].In P.Werth(ed.).Conversation and Discourse[C].London:Croom Helm,1981.

Yule,G.Pragmatics[M]Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2000.

Yus,F.Cyberpragmatics[M].Amsterdam:John Benjamins,2011.