家庭式迁移女性农民工劳动供给行为研究

2013-09-05卢海阳钱文荣马志雄

卢海阳,钱文荣,马志雄

(1.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310029;2.中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073)

一、引 言

改革开放以来,中国的社会经济结构发生了巨大改变,非农就业机会不断增长,引发了农业剩余劳动力开始以各种方式向城镇迁移[1]。随着城乡人口迁移规模的不断扩大,家庭式迁移发生概率呈逐年上升的趋势[2]。国务院课题组2010年的调查表明,目前举家外出的农民工占到了25%,已婚农民工中,与配偶在同一城市打工的占到了51%,与配偶在同一单位工作的占18%,合计接近70%[3]。家庭式迁移增加了女性在农民工群体中的比例,对于家庭式迁移的女性农民工,既要面对与传统农业耕作截然不同的劳动力供给决策,又要面对与单独外出务工时完全不同的就业约束条件[4]。与男性相比,女性农民工的劳动供给行为对社会与家庭具有更为广泛而深远的意义。女性劳动参与率的提高不仅可以改善她们的收入,有效提升她们在家庭中的决策权与议价能力[5],同时对于降低生育率、提高女婴存活率、增加对子女的教育投资等都有积极影响[6],因此探析家庭式迁移女性农民工的劳动供给影响因素不仅能深化对劳动力供给行为的规律性认识,也能为优化城市劳动力市场,合理引导家庭式迁移行为,促进农民工融入城市提供有益借鉴。

劳动供给是劳动力市场中任何群体赖以生存的基本条件,对劳动供给行为的研究已成为劳动经济学领域的重要课题之一。近年来,国内外学者对劳动供给行为进行了较为深入的研究。Heckman认为,劳动供给的变化可以分为劳动参与(广度)和工作时间(深度)的变化,因而劳动供给行为可以分为劳动参与行为和工作时间选择行为[7]。Blundell等研究表明,劳动供给的变动主要源于劳动参与弹性而非劳动时间弹性[8]。封进等将劳动供给弹性区分为外出持续时间弹性和外出参与弹性,发现外出持续时间弹性远小于外出参与弹性,提高工资可以增加外出打工的可能性[9]。家庭状况是影响劳动供给的一个重要方面,Ogawa等基于1990年日本16~49岁已婚妇女的调查数据研究发现,与父母或配偶父母同住显著提高女性参加工作(尤其是全职工作)的可能性[10]。还有研究发现,家庭迁移对于已婚女性往往与低就业率、工作时间减少、低工资相关[11]。

总的来说,现有研究的涉及面较广,但仍存在一些问题值得深入探讨。从研究对象上看,国外大多数文献偏向于对城市人口劳动供给行为的研究,国内虽有部分关于农村劳动力的研究,但对女性农民工劳动供给行为的研究则凤毛麟角。从实证研究方法来看,多数研究采用OLS、Probit等回归法,并通过Heckman两阶段法矫正样本选择偏差,但是这些方法只能得到各个因素对个体劳动供给的期望值的影响,无法分析各个因素对个体劳动供给的分布规律的影响。从研究内容上看,现有研究的系统性、深入性还不够,现有研究往往忽略了家庭式迁移个体的家庭职能对其劳动供给行为的影响,而这一点对女性尤为重要,因此本文基于浙江省的实地调查数据,在主流回归方法的基础上,采用分位数回归法,分别就不同分位数上个人特征、家庭特征、迁移特征等因素对家庭式迁移女性农民工劳动供给行为的影响进行实证分析,据此提出相关政策启示。

二、理论框架与计量模型

(一)理论框架

新家庭经济学为研究家庭式迁移女性农民工的劳动供给行为提供了有益的理论视角,该理论的代表人物是美国芝加哥大学的经济学和社会学教授加里·贝克尔。在新家庭经济模型中,家庭被视为生产单位和消费单位的统一体,家庭消费品的价值不仅由市场价格决定,也取决于家庭生产所消耗的劳动时间的影子价格。对于女性,家务劳动的影子价格就成为其参与劳动力市场的保留工资[12]。在家庭效用最大的前提下,女性农民工的劳动供给决策取决于市场工资水平是否高于其保留工资。当市场工资低于保留工资时,女性农民工会放弃工作选择在家从事家务劳动,表现出“迁而不工”现象。在目前的研究中,保留工资主要有两种测量方式。一种是直接测量,即以劳动力求职前或求职过程中给自己设定的工资下限作为保留工资[13]。也有一些学者通过间接测量的方式衡量劳动力的保留工资,认为影响保留工资水平的关键因素包括人力资本因素、家庭结构等[14]。基于数据的考虑,本文将以间接测量的方式衡量女性农民工的保留工资。

(二)变量设定

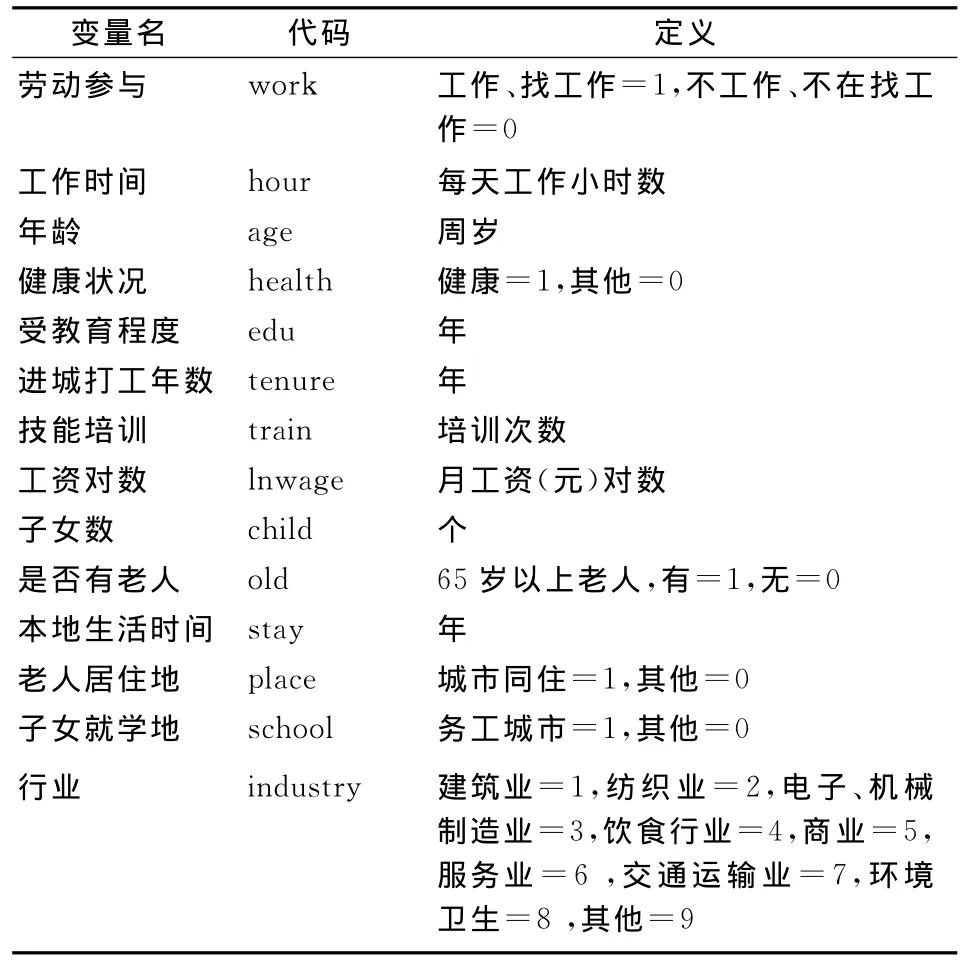

根据上述文献回顾与理论思考,同时结合现有研究成果,本文以家庭式迁移女性农民工的劳动参与、工作时间作为因变量,衡量劳动供给状况。将影响劳动供给的主要自变量整合归纳为:个人特征变量(I):年龄、健康状况、受教育程度、进城打工年数、技能培训、工资对数;家庭结构变量(F):子女数、是否有老人;迁移变量(M):本地生活时间、老人居住地、子女就学地;其他控制变量(W):行业。变量定义见表1。

表1 变量定义表

(三)模型构建

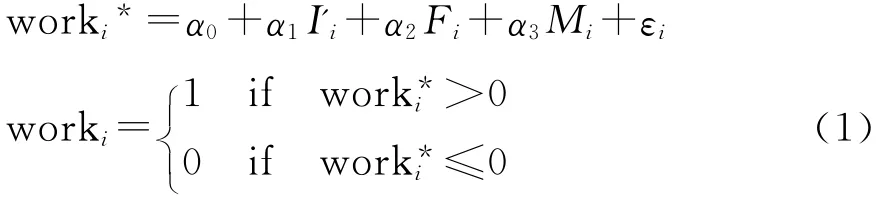

根据Heckman两阶段估计方法,劳动供给分析以简化式劳动参与方程为出发点,通过简化式劳动参与方程的估计结果来校正工资方程和工作时间方程中的样本选择偏差。简化方程为:

式(1)为家庭式迁移女性农民工的劳动参与方程,其中work*i表示不可观测的决策个体i是否参加工作的变量,worki表示个体是否参加工作(1为工作,0为不工作)。由于未参加工作个体的市场工资不可观测,简化式劳动参与方程中的I′为不包含工资对数值的个人特征变量,α表示系数,假定εi~N(0,1),个体劳动参与的概率可以表示为:

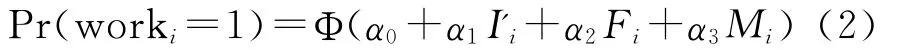

其中φ(·)表示服从标准正态分布的分布函数。通过Probit模型可以获得系数α的估计值,根据简化式劳动参与方程的估计结果,可以计算校正工资方程和工作时间方程估计的逆米尔斯比:

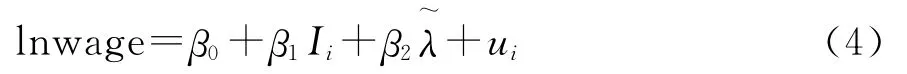

φ(·)表示服从标准正态分布的概率密度函数,修正样本选择偏差的工资方程可以表示为:

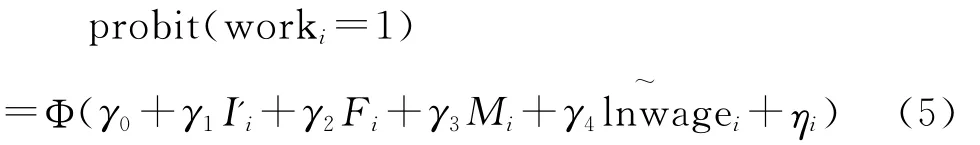

使用工资方程可以对个体市场工资进行预测,并将所有个体预测的市场工资作为解释变量引入劳动参与方程(结构式)中:

由式(5)可得到劳动参与弹性:

其中为劳动参与率。

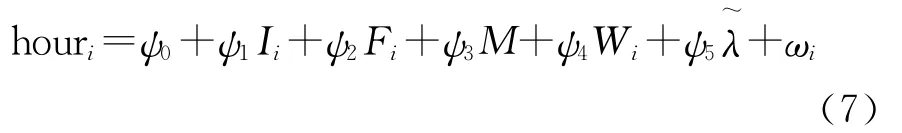

对所有个体均采用预测的市场工资估计结构式劳动参与方程可以得到一致的估计量[15]。使用逆米尔斯比对工作时间方程进行校正后的方程为:

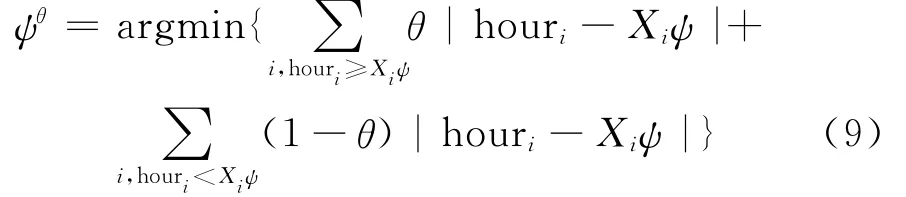

在解释变量中包含了逆米尔斯比之后,可以假定随机扰动项ωi~(0,σ2)。考虑到各因素对女性农民工劳动供给影响的异质性,建立如下分位数回归模型:

式(8)中的Xi为式(7)中的自变量,Qθ(hour/Xi)表示在给定X的情况下,hour的第θ个条件分位值。θ为所考虑的分位点,0<θ<1。与θ对应的系数向量的ψθ是通过最小化绝对离差(LAD)来估计的:

三、数据概况与实证分析

(一)数据概况

本文所使用的数据来自课题组2009年8—9月在浙江省杭州、宁波、嘉兴等7个城市的抽样调查数据。调查者由浙江大学农业经济管理专业研究生和浙江大学“三农协会”的学生组成,调查对象为集中居住在工厂宿舍、工棚的聚居类农民以及分散居住在市民小区中的散居类农民工。本次调查共发放问卷3 523份,最后回收2 977份,剔除无效样本464份,有效样本数为2 513份,其中包含907个女性农民工有效样本,占样本数的36.1%,家庭式迁移的女性样本为413个,占女性样本数的45.5%。年龄分布在17~65岁之间,其中25~45岁的女性占80.2%,被调查的女性农民工以中青年为主。受教育程度为初中和高中的女性占54.5%,小学及以下的占41.1%,说明女性农民工受教育程度较低。

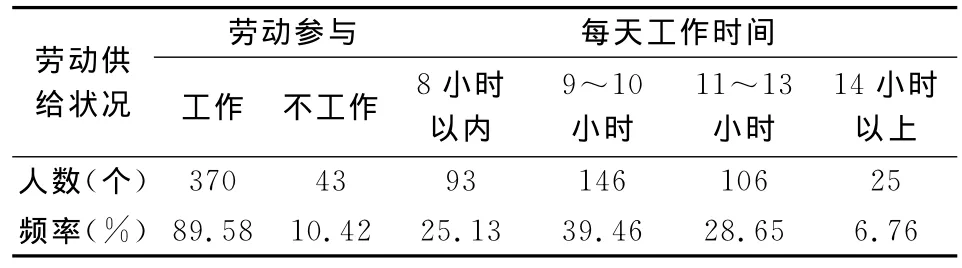

调查发现,家庭式迁移女性农民工不工作的样本数为43个,工作的为370个,劳动参与率为89.58%。在工作的女性中,仅有25%的工作时间在8小时以内,35%的女性每天工作时间在10个小时以上,所有样本的平均值也达到了10.5小时,远高于国家法定劳动时间,说明女性农民工的工作强度普遍较大,详见表2。

表2 家庭式迁移女性农民工的劳动供给状况表

(二)实证分析

在估计模型之前需要讨论子女数量的内生性问题,本文借鉴已有研究的做法,以两个孩子的性别作为子女数的工具变量[16],采用两阶段法对模型进行预回归,并检验变量的内生性。考虑到传统的Hausman检验在异方差的情形下不成立,本文采用了异方差稳健的DWH检验,结果表明,DWH检验的p值达到了0.12,在5%的显著水平上接受“所有解释变量均为外生”的原假设,即认为本研究中的子女数量为外生变量。此外,本文还对变量间是否存在多重共线性进行检验,各变量间的VIF(方差膨胀因子)都远小于10,所以本文认为不存在严重的近似多重共线性问题。考虑到横截面数据回归普遍存在异方差问题,本文采用计算异方差-稳健标准误的方式进行统计推断。模型估计结果分析如下:

1.女性农民工的劳动参与概率模型结果与分析。考虑到劳动参与的生命周期特征,在模型中加入了年龄的平方项。女性农民工的劳动参与概率模型的回归结果如表3所示,简化式劳动参与方程回归结果表明:

第一,受教育程度对女性农民工的劳动参与影响不显著,且边际效应接近于0。调查表明,85.22%的女性为初中及以下文化程度,在工作的女性中,具有高中以上学历的占14.99%;在不工作的女性中,这一比例为12.82%,说明文化程度对女性劳动参与还是有影响的,但可能由于本研究中女性农民工样本的文化程度普遍较低且同质性较高,这一影响并不突出。

第二,进城打工年数的系数为正且在5%的水平上显著。在其他条件不变的情况下,打工年数增加一年,女性农民工参加工作的概率提高1.45%。技能培训的系数也在5%的水平显著为正,培训次数每增加1次,女性农民工的工作概率增加3.63%,表明相对于人力资本最主要的形式教育而言,女性农民工的工作经验及培训更能有效地提高其参与劳动力市场的概率。

第三,子女数、是否有老人对女性农民工的劳动参与影响不显著,但老人居住地和子女就学地的系数显著为负,说明有老人在城里同住或子女在务工城市就学会显著降低女性农民工的工作概率。这是由于传统的劳动分工,女性承担着照料家里老人和孩子的主要责任,如果夫妻外出时把需要照顾的老人或孩子也带到务工城市的话,女性就会面临着照顾家庭和外出工作的两难选择,不少女性因此不得不放弃工作。

第四,本地生活时间的系数为正,在5%的水平显著。可能的解释是,根据移民的自我选择性和人力资本转换理论[17],由于劳动力输出地与输入地的学校教学质量上可能存在差异,同等教育程度所传授知识的技术含量不同,又或者两地劳动力市场规则不同,移民在迁移之初,其人力资本不一定适用于迁入地的劳动力市场,进而产生失业。对于女性农民工,随着本地生活时间的延长,对当地劳动力市场规则也会逐渐熟悉,在其他条件不变的情况下,获得工作的概率要高于生活时间较短的女性。

表3 劳动参与方程估计结果表

由女性简化式劳动参与方程的估计结果可以计算逆米尔斯比进而修正工资方程的估计。工资方程的估计结果显示,逆米尔斯比这一变量不够显著,说明选择性偏误的影响并不大。根据工资方程可以得到女性的预测工资对数,将其作为解释变量可估计结构式劳动参与方程,进而估算劳动参与的工资弹性值。对比劳动参与方程的简化式和结构式发现,结构式中的受教育程度系数变为负,在10%的水平显著,进城打工年数和技能培训的系数也变得不显著,其原因在于结构式劳动参与方程中教育、经验、培训等人力资本因素对劳动参与的部分影响是通过市场工资的形式加以体现。工资对数的系数在5%的水平显著为正,边际效应为1.64,通过式(6)计算得到女性农民工的劳动参与的工资弹性为1.84。

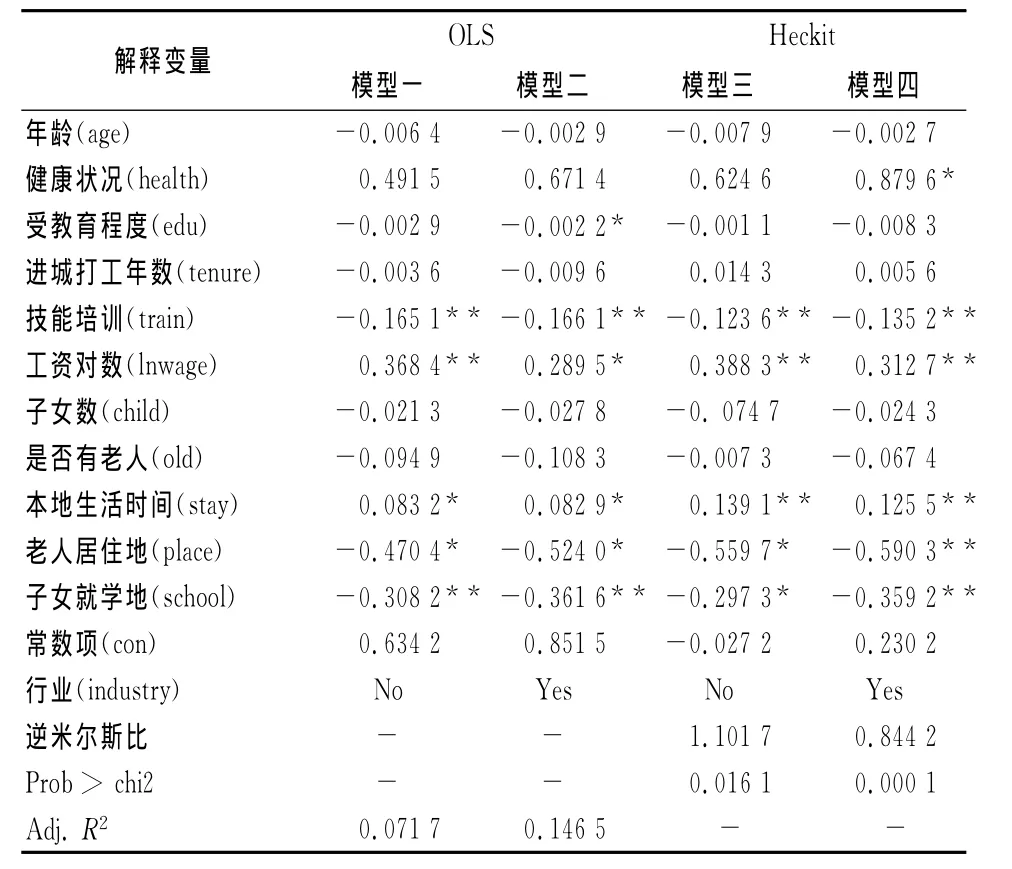

2.女性农民工的工作时间模型结果与分析。表4为女性农民工的工作时间模型估计结果,从模型的估计方法来看,模型一和模型二是采用一般最小二乘法的稳健估计结果,模型三和模型四是采用Heckman两阶段法得到的回归结果,从模型变量的选取来看,模型二和模型四分别在模型一和模型三的基础上控制了行业的8个虚拟变量。逆米尔斯比估计值不显著,因此以OLS估计和Heckman两阶段法估计得到的结果较为近似。

结果显示,技能培训的系数为负,且在5%水平显著,这表明随着劳动力市场逐步发育与完善,技能培训在市场上的显示信号作用正在加强,正规的职业技能培训能有效降低女性农民工的工作时间。工资对数的系数为正,在5%的水平显著,说明工资的提高将增加女性农民工家庭生产的机会成本,使得延长工作时间变得“有利可图”。本地生活时间不仅对女性农民工的劳动参与有正影响,对劳动时间也有显著的正影响。可能的原因是,本地生活时间较长的女性农民工,在当地已经基本稳定了下来,但因为收入低,压力大,所以需要更长的工作时间。

表4 工作时间方程的估计结果表

此外本地生活时间较长的女性也可能拥有更多兼职机会。这也说明维持家庭式迁移女性农民工在城市的稳定生活,使其逐步完成从“农民工”向“市民”的转变,对于劳动力市场的稳定供给具有重要的意义。子女数和是否有老人系数为负,但是这种影响并不显著。这与不少研究得到的子女数对女性劳动时间具有显著负影响的结论并不一致,可能的解释是,一些研究在探讨生育率对女性劳动供给影响时,都是基于子女和女性劳动力在一起生活的假设,并未单独考虑迁移因素的影响,从而造成一定的回归偏差。本文中子女或老人一同迁移进城时女性的工作时间显著减少也恰恰说明了这点。

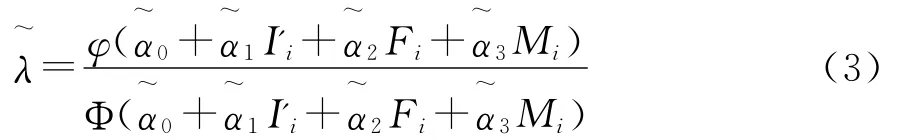

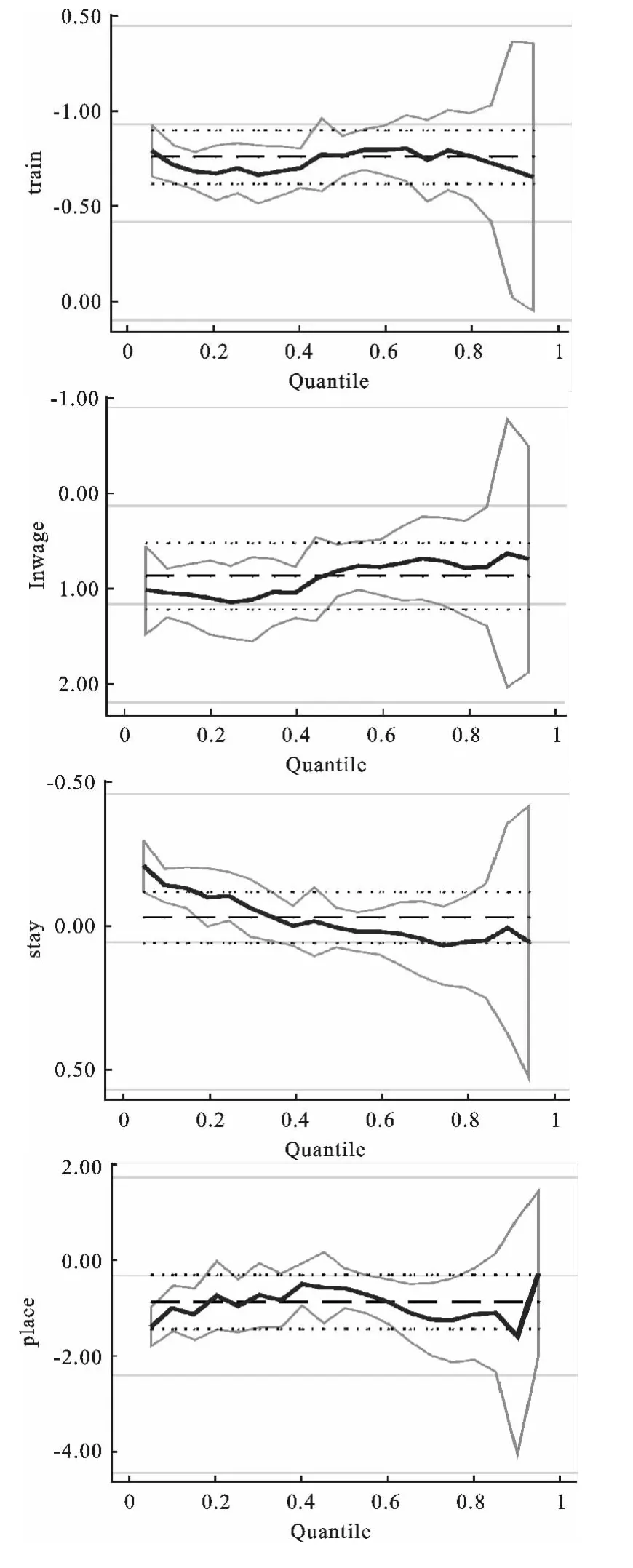

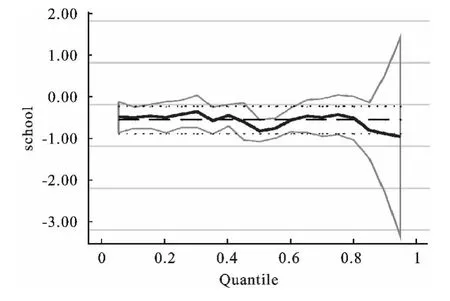

3.分位数回归结果及分析。为了能更深入了解各个因素对家庭式迁移女性农民工劳动供给的分布规律的影响,本文采用bootstrap方法对样本的工作时间进行分位数回归。尽管更多的分位点能够给出更多的信息,受篇幅所限,在这里只是选择5个有代表性的分位点,它们是0.1、0.25、0.5、0.75和0.9,结果见表5。同时,为进一步解释自变量对女性农民工劳动供给影响的完整情况,图1列出了分位数回归的部分系数变化情况。

表5 女性农民工工作时间分位数回归结果表

分位数回归结果表明,技能培训的估计系数为负,而且在所有的分位数上都通过了显著性检验,说明随着培训次数的增加,女性农民工的工作时间能显著减少。工资对数的系数在五个分位数上都显著为正,且随着工作时间分位数的提高,工资对数值影响逐渐变大。这表明,工资的变化对于工作时间较长的女性农民工影响较大。原因可能在于,增加收入是大部分农民工延长工作时间的主要原因,工作时间较长的通常是单位工资水平较低的女性农民工,她们迫于生活的压力不得不从事一些强度较大、加班频繁的工作,相比于那些工资水平高、工作时间短的女性,工资对她们的边际效用更大。本地生活时间的系数在各个分位数上均为正,在10%、25%两个分位数上,其回归系数分别在1%和5%的水平上显著。在工作时间的中高分位数上,回归系数却不显著,说明家庭式迁移女性农民工的工作对家庭生产的替代有限,在本地生活时间较长且当前工作时间较短的女性农民工为了使生活继续稳定下去,可能会通过增加工作时间或兼职来挣得更多收入。由于在工作的同时她们还必须承担照顾家庭的主要责任,对于那些工作时间已经较长的女性,不能再通过“挤压”家庭生产时间来延长工作时间。老人居住地和子女居住地的系数在多数分位数上显著为负,对于工作时间较长的女性,这种影响更大。

图1 女性农民工工作时间分位数回归的系数变化情况图

四、结论与启示

利用浙江省7个城市的农民工调查数据,本文采用OLS、Heckman两阶段法,从劳动参与和工作时间两个维度考察了个人特征、家庭特征、迁移特征等因素对家庭式迁移女性农民工劳动供给的影响。在此基础上,通过分位数回归法探讨了各因素对女性农民工劳动供给分布规律的影响。研究发现:相对教育而言,以经验、技能培训等形式体现的人力资本更能显著影响女性农民工的劳动参与,技能培训还能有效降低女性农民工的工作强度。工资对女性的劳动供给具有显著的正影响,对于工作时间较长的女性影响更大。家庭结构对女性农民工劳动供给的影响不显著,但子女或老人一同迁移会对女性的劳动参与和工作时间产生显著的负向影响,对工作时间较长的女性影响更大。此外,本地生活时间对女性的劳动参与具有显著的正向影响。对于当前工作时间相对较短的女性,本地生活时间与工作时间显著正相关。

上述结论的政策启示在于:第一,政府应加快完善城市劳动力市场环境,提高女性农民工的工资水平。工资作为一种信号,不仅能够向劳动力市场的需求方传递雇用劳动数量的信息,更重要的是,它是社会中的弱势群体维持基本生活水平的保证。只有工资水平提高了,才能真正落实《劳动法》,从而在提高女性劳动参与率的同时改变当前女性农民工工作强度普遍较大的现状。第二,举家迁移的农民工有强烈愿望融入城市社会,但由于自身文化和技能上原因造成转移能力不足,多数女性农民工无法进入正规劳动力市场。在女性人力资本投资方面,中国目前的水平还远远不够[18]。因此,应加大对女性农民工的职业培训,提高文化素质和专业技能,使其成为劳动力市场中具有竞争能力的人力资本。第三,政府应动员或补贴社区提供流动儿童和老人的看护,加大对儿童、老人看护的投入,提高农民工家庭看护资源的可获得性,从而降低家庭式迁移女性农民工的看护成本。

[1] 王新军,刘玮玮.影响中国农村劳动力省际迁移动因的实证分析——基于新劳动力迁移理论[J].统计与信息论坛,2010(5).

[2] 洪小良.城市农民工的家庭迁移行为及影响因素研究——以北京市为例[J].中国人口科学,2007(6).

[3] 国务院发展研究中心课题组.“十二五”时期推进农民工市民化的政策要点[J].发展研究,2011(6).

[4] 李强.“双重迁移”女性的就业决策和工资收入的影响因素分析——基于北京市农民工的调查[J].中国人口科学,2012(5).

[5] Anderson S,Eswaran M.What Determines Female Autonomy?Evidence from Bangladesh[J].Journal of Development Economics,2009(2).

[6] Gleason S M.Publicly Provided Goods and Intrafamily Resource Allocation:Female Child Survival in India[J].Review of Development Economics,2003(1).

[7] Heckman J.What Has Been Learned about Labor Supply in the Past Twenty Years?[J].The American Economic Review,1993(2).

[8] Blundell R,Macurdy T.Labor Supply:A Review of Alternative Approaches[J].Handbook of Labor Economics,1999(3).

[9] 封进,张涛.农村转移劳动力的供给弹性——基于微观数据的估计[J].数量经济技术经济研究,2012(10).

[10]Ogawa N,Ermish J F.Family Structure,Home Time Demands,and the Employment Patterns of Japanese Married Women[J].Journal of Labor Economics,1996(4).

[11]Cooke T J,Speirs K.Migration and Employment among the Civilian Spouse of Militay Personnel[J].Social Science Quarterly,2005(2).

[12]Becker G S.A Theory of the Allocation of Time[J].Economics Journal,1965,75(299).

[13]孙中伟.教育、保留工资与不同户籍外来工的工资差异——基于珠三角和长三角的问卷调查[J].农业技术经济,2011(12).

[14]杜凤莲,董晓媛.转轨期女性劳动参与和学前教育选择的经验研究:以中国城镇为例[J].世界经济,2010(2).

[15]Blundell R,Smith R J.Coherency and Estimation in Simultaneous Models with Censored or Qualitative Dependent Variables[J].Journal of Econometrics,1994(1/2).

[16]张川川.子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J].人口与经济,2011(5).

[17]Borjas G J.Self-Selection and the Earnings of Immigrants[J].The American Economic Review,1987(4).

[18]傅伯仁,李爱宗,张亮,等.促进农村劳动力成功转移:对五大制度的审视[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2010(5).