小儿病毒性心肌炎的心电图改变分析

2013-09-04赵远容

赵远容

(贵州航天医院 遵义 563003)

小儿病毒性心肌炎的心电图改变分析

赵远容

(贵州航天医院 遵义 563003)

目的:分析小儿病毒性心肌炎的心电图特点,为临床诊断及预后提供理论依据。方法:对我院2011年1月~2012年12月间符合病毒性心肌炎的小儿患者98例临床资料进行回顾性分析并总结。结果:98例病毒性心肌炎患儿,心电图异常率与超声心动图、胸片检查、心肌酶异常率比较,异常率明显升高,差异均具有统计学意义(P<0.05)。异常心电图患儿中,以室性早搏、房性早搏、窦性心动过速、房室传导阻碍最常见,其次是ST-T改变、QBS低电压、Q-T间期延长。结论:心电图改变对临床准确诊断、有效治疗及预后效果评价具有重要指导意义。

病毒性心肌炎;心电图;分析

病毒性心肌炎(virus myocardis,VMS)是儿科常见心血管系统疾病,指病毒侵犯心脏,进而发生心肌间质性炎症、心肌纤维变性、心肌坏死性病变,多呈弥漫性或局灶性[1]。病毒性心肌炎的发病机制复杂,大多数学者认为,与病毒侵染机体产生免疫反应有关,其病理变化涉及心肌间质、心肌、心脏传导、起搏系统等。文献报道,80%以上的小儿病毒性心肌炎患者会发生心电图改变。1999年昆明会议制定病毒性心肌炎诊断标准中,明确将心电图纳入诊断依据之一,因此目前心电图指标已被公认是心肌炎诊断指标之一[2]。病毒性心肌炎心电图非特异性,临床诊断需全面分析,综合判断。笔者通过对98例小儿病毒性心肌炎患者心电图改变情况分析、总结,为临床诊断及预后提供依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2011年1月~2012年12月确诊为病毒性心肌炎的患儿98例为研究对象,男60例,女38例;年龄1~13岁,平均6.5岁;病程4~45 d,平均12.3 d。排除风湿性心脏病及其他可能影响心电图的疾病。患者发病前1~3周均伴有不同程度的发热、心悸、胸闷、心前不适等症状。所有患儿均符合病毒性心肌炎的临床诊断标准,均经询问病史、体格检查、胸片检查、超声心动图、心电图和实验室检查后确诊。

1.2 方法 所有患儿采用心电图检测仪进行心电图检测,常规测量,准确记录12个导联。采用心脏多普勒超声仪进行超声心动图检查。采用DR机行胸片检查。全自动生化检测仪行心肌酶检查,心肌酶谱的正常参考标准为62~174 U/L。

1.3 统计学分析 采用SPSS13.0统计学软件进行数据处理分析,计数资料采用卡方检验,计量资料采用t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

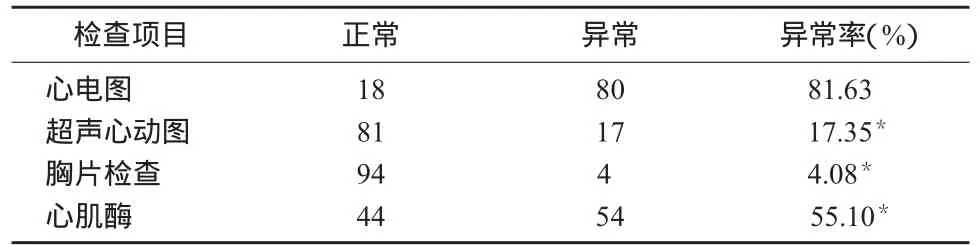

2.1 心电图及其他辅助检查结果 98例病毒性心肌炎患儿,心电图异常率为81.63%,与超声心动图、胸片检查、心肌酶异常率比较,异常率明显升高,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 心电图及其他辅助检查情况 例

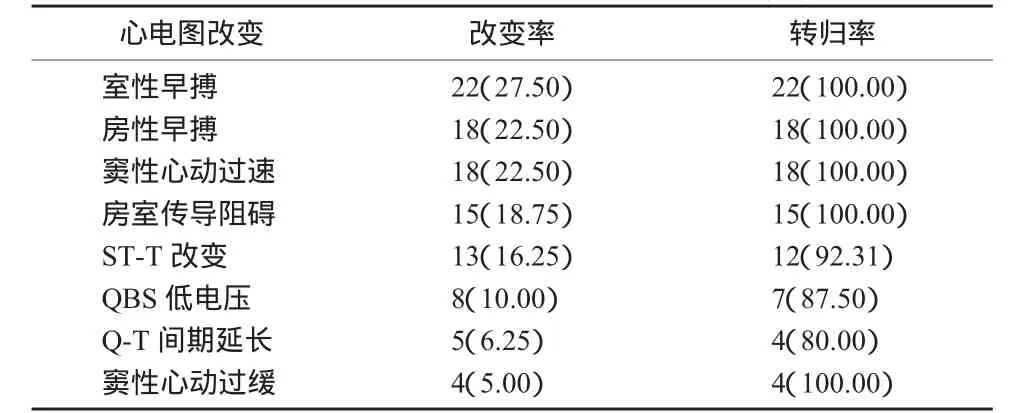

2.2 异常心电图改变与预后效果分析 80例异常心电图患儿中,以心律失常最为常见,其中室性早搏22例、房性早搏18例、窦性心动过速18例、房室传导阻碍15例。其次是ST-T改变13例、QBS低电压8例、Q-T间期延长5例。大多数心电图异常是发生单项改变,少数是两项或多项改变。98例患儿中95例患儿经治疗后转归(痊愈+好转),转归率96.94%。死亡3例(3.06%),分别是Q-T间期延长1例、QBS低电压1例、ST-T改变1例。室性早搏、房性早搏、窦性心动过快、房室传导阻碍、窦性心动过缓的所有患儿,经治疗后心电图均转归,转归率为100%。见表2。

表2 异常心电图改变与预后效果分析 例(%)

3 讨论

近年来小儿病毒性心肌炎发病率逐年上升,与各种病毒性感染不同,常在感染后1~2周才出现临床症状,主见发热、乏力、心前不适、胸闷、心悸等症状[3]。因患儿对症状的主诉能力较差,或被呼吸道及肠道症状掩盖,导致临床易误诊或漏诊,少数病儿可突发休克甚至死亡。病毒性心肌炎的病因目前尚不明确,多数学者认为是病毒直接侵犯心肌细胞,亦有少数学者认为与免疫反应有关。病毒性心肌炎的病理学改变主要是心肌间质发生炎性渗出和纤维性改变,进一步导致心肌细胞的自律性、应激性、传导性发生改变,引起心电图异常,绝大多数病毒性心肌炎病人有异常心电图异常现象,因此早期发现心电图异常可提高临床诊断率和预后转归率。

本研究通过分析98例小儿病毒性心肌炎,发现心电图异常率为81.63%,与超声心动图、胸片、心肌酶异常率比较,差异具有统计学意义(P<0.05),可见心电图改变对小儿病毒性心肌炎的诊断敏感性高于其他辅助检查指标。心电图异常改变的类型及具体表现不完全一致,但均出现不同程度的心肌受损和心脏电生理改变。本研究中,心电图异常中,以心律失常最常见,如室性早搏、房性早搏、窦性心动过速、房室传导阻碍;其次是ST-T改变、QBS低电压、Q-T间期延长,与文献报道基本符合[3]。在诊断早搏时必须排除其他心脏病或其他诱因,包括情绪激动、过度劳累引起的早搏。据文献报道,病毒感染易引起心肌病变,破坏细胞膜的完整性、流动性、通透性,引起心肌动作电位异常,提示多种心律异常可能以心肌细胞膜性质改变为主要原因。心肌病变后,心肌出现纤维化,降低冲动传导性,出现心肌结构异向性,导致心动过缓或过速[4]。

心电图检查可了解患儿病毒性心肌炎病情严重程度及病变范围,对预后具有重要意义。本研究发现,房性早搏、室性早博、房室传导阻碍、窦性心动过缓患儿预后效果良好,临床症状较轻,转归率为100%,死亡3例,分别为Q-T间期延长1例、QBS低电压1例、ST-T改变1例。可见心电图显示ST-T改变、QBS低电压、Q-T间期延长者预后效果较差,并且当患儿合并多项心电图改变时,治疗效果及预后也较差。因此,当ST-T改变、QBS低电压、Q-T间期延长时提示心肌受累广泛,易产生心功能不全,严重者伴有严重心力衰竭甚至心源性休克,且临床预后效果较差。

综上所述,心电图检查对诊断小儿病毒性心肌炎敏感性高、特异性低,以心律失常最常见,检查方法可靠、便捷、经济,对临床准确诊断、有效治疗及预后效果评价具有重要指导意义。

[1]张乾忠,马沛然,王琍,等.儿童病毒性心肌炎的诊断和治疗[J].中国实用儿科杂志,2003,18(10):581-583

[2]杨作成.心肌炎的诊断与治疗[J].实用儿科临床杂志,2010,25(10):782-784

[3]文红霞,黄小力,李敏,等.小儿病毒性心肌炎动态心电图改变的临床分析[J].华中医学杂志,2009,22(5):278-279

[4]吕立勋,吴范武.抗毒补心胶囊治疗病毒性心肌炎疗效观察[J].山东医药,2010,50(5):36-37

R 725.4

B

10.3969/j.issn.1671-4040.2013.05.064

2013-05-27)