向化学借一双慧眼——《物质的检验与鉴别》复习课教学设计

2013-08-27姚远远

姚远远,陈 凯

(南京晓庄学院教师教育学院,江苏 南京 211171)

向化学借一双慧眼

——《物质的检验与鉴别》复习课教学设计

姚远远,陈 凯

(南京晓庄学院教师教育学院,江苏 南京 211171)

以“家庭”和“工厂”中的问题解决实例为情境,展开对中考重点知识复习的同时,更加强调化学的实际意义。从身边物质着手,贯穿中考考点,整合知识体系,强化检验思维的同时提升观念教学,是复习课教学设计新思路。

物质鉴别;复习课;社会应用;问题解决

一、教学目标

【知识与技能】

了解初中化学中物质检验的几种类型(即鉴别、鉴定、推断、分离、除杂等);能对常见的化学反应特征现象进行总结,并利用这些现象开展检验活动;学会通过物质的特征和差异解决实际问题。

【过程与方法】

通过典型物质检验和鉴别的案例,逐步建构区别化学物质的的科学思维体系。

【情感态度与价值观】

通过对家庭、工厂的主题案例分析和问题解决,提升对社会性科学议题的关注,体会化学学科对社会发展的重大意义。

二、教学设计思路分析

在进行中考复习教学时,教师既要复习回忆基础知识、基本概念,又要引导学生把知识系统化、网络化和实现解决问题能力的综合化,尤其“物质的检验与鉴别”涉及知识庞杂,联系“身边的化学物质”各部分,如果一一兼顾,复习课的工作量很大;而且如果在课堂上简单地整理归纳知识点,一味强化学生记忆和演练大量例题,这种传统的教学设计难免乏味,易使处于中考紧张复习状态的学生丧失学习兴趣和复习动力。其实在之前“身边的化学物质”复习过程中,一些物质的检验特征已经可以系统归纳,难点分散在各种化学物质的复习中,减轻学生压力;而“物质的检验与鉴别”作为“科学探究”模块的一部分,更加需要将方法和观念提升到关键位置,利用开放式问题讨论展开教学,将复习模块化、知识问题化,通过具体化、形象化、生动化的问题情境来完成课堂教学,使教学内容在联系现实世界的情境中加以呈现,基于学生认知需求,激发其学习动机。

本节教学设计的宗旨是跳出学校的圈子,用化学眼光看社会,因此本篇教学设计围绕“家庭篇”和“工厂篇”两个模块展开,而把“校园篇”单独列作一次复习课作为后续课程,用以专门探讨实验室化学物质的鉴别。其中“家庭篇”将视角投向生活中常见的物质,运用化学知识对身边的简单物质进行检验和“真假”鉴别,提倡不拘泥于化学变化,提示化学反应的复杂性需要排除干扰;“工厂篇”则关注工厂引起环境污染问题,从“废气”和“废水”两个方面,复习典型气体、溶液离子的知识。通过知识的承载,通过复习课的强化,引导学生识别身边物质的真假优劣,借助化学的“慧眼”解决问题、趋利避害,树立实用化学的观点。

三、教学设计方案

(一)课堂引入

【情境创设】人的指纹终生不变,人各不同,是世界上公认的也是最重要的个体特征之一,被广泛应用于刑事侦探和保密工作之中。手掌上的皮肤不断分泌汗液,即便看起来很干净的手,当与其他物体表面接触也能留下汗垢指印。如果指纹留在纸张、木头等吸水性物品的表面,必须经过化学处理才能显形。在物体表面涂1%~5%的硝酸银溶液,是提取指纹的方法之一,你能解释出它的原理吗?

【教师补充】氯化银见光变紫并逐渐变黑,在实际的侦查过程中,为了使现象更明显,通常是在阳光下对指纹进行鉴定的。

(设计意图:利用刑事案件激发学生的学习兴趣,同时复习检验的方法)

【教师讲述】在我们日常生活中有些事物的存在、物质的变化单凭肉眼是看不出来的,这时候就需要化学的“慧眼”识别。

(二)家庭篇

【组织讨论】这儿有一杯酒精和一杯水,他们都是无色透明的,你能想出几种方法将他们鉴别出来呢?

【教师小结】对于实验鉴别我们不必拘泥于某种特定的方法,复习时要做到举一反三,兼顾物理性质和化学性质,以求多角度地解决问题。

(设计意图:通过开放性的提问,让学生畅所欲言,引导学生复习物理性质和化学性质的差异,引导学生综合上下册各个单元知识、对问题从不同的角度全面思考,拓宽思维)

【组织讨论】碳酸饮料中除了含有碳酸,还有柠檬酸等其他酸的成分,如何知道有其他酸的存在?

【组织讨论】哪一种碳酸饮料最适合用来鉴定有柠檬酸的存在?

【教师小结】在物质鉴别题中,溶液中原有的物质及溶液的颜色可能干扰物质鉴定的结果,因此在鉴定某物质之前需要排除这些干扰因素。

(设计意图:基于学生关注的碳酸饮料复习酸的性质,引导学生注意在实验过程中要排除同类物质的干扰以及其他颜色的干扰,同时复习碳酸的分解反应)

【教师提问】黄金饰品中的假货常常鱼目混珠,社会上有些不法分子时常以黄铜(锌、铜合金)冒充黄金进行诈骗活动.因为黄铜单纯从颜色、外形上看,与黄金极为相似,所以很难区分。使用生活中易得的酸常用来鉴别黄金的真假,可乐中的磷酸、雪碧里的柠檬酸,都可以和金属反应,他们适宜用于鉴别真假黄金吗?

(设计意图:碳酸会分解产生气体干扰实验结果,再一次强调排除干扰因素的重要性)

【教师讲述】请各位同学小结鉴别真假黄金的各种方法。不仅黄金有假,就连我们吃的火锅也会有假。相信大家对自助火锅店一定不陌生,但是是否想过为什么有些火锅店很便宜呢?有什么猫腻么?

【情境提问】近日,有消费者举报,表示这些低价火锅店提供的自助食品中虾仁有问题,煮了十分钟以后什么变化都没有,依然非常光滑,呈半透明状,仔细一看虾仁上面根本没有黑色的虾线,吃起来面面的,也没有虾仁应有的味道,压根就不是人们平时吃的新鲜虾仁。据调查这些假虾仁是由淀粉制得的,而真正的虾仁中应该含有蛋白质。其实对这些虾仁提出质疑并且通过一定方法进行鉴别的不是什么专家,而是中学生。如果是你,会用什么方法来鉴别呢?

【教师小结】我们要学会将物质鉴别的知识运用到生活去,鉴别生活中物质的真假,区分它们的优劣。

(设计意图:通过开放式的提问,引导学生从物理和化学的角度进行鉴别,复习淀粉和蛋白质的检验方法)

(三)工厂篇

【情境提问】据悉,某市对全市污水工程进行了安全大检查。但是在检查某污水顶管工程时,却发生了1死2伤的伤亡事故。事发时,两名施工工人正在进行污水管的人工顶管作业,怀疑被管内不明有毒气体熏倒,班头下去救援未果,造成一死两伤。排污管道中的毒气到底是什么成分?这些毒气又是从何而来呢?

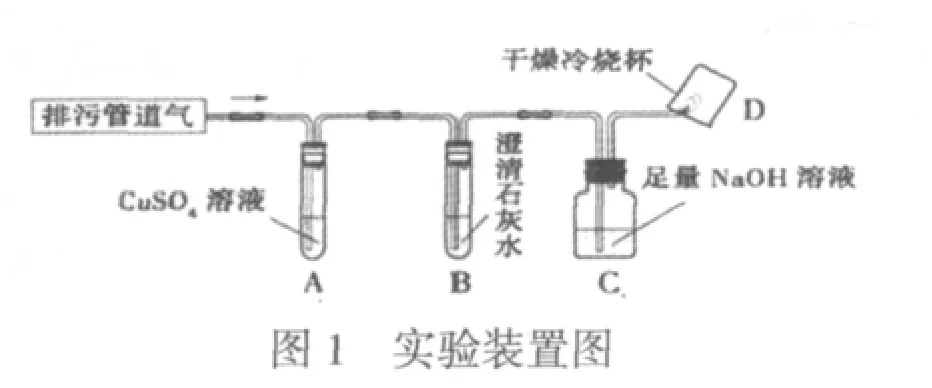

【资料卡片】I.排污管道中的大部分有机物在一定条件下发酵会产生 CO、CO2、H2S、CH4等;Ⅱ.H2S 气体能与CuSO4溶液反应生成黑色沉淀,且能与碱溶液发生中和反应。

【教师投影】为了证明气体的成分,采用了如下装置(图 1)

【组织讨论】A装置的作用是什么?C装置的作用是什么?你能写出在C装置所发生反应的化学方程式吗?如何检验气体中是否含有CH4,能否直接采用以上装置?

(设计意图:引导学生注意,先排除干扰再检验)

【教师小结】我们不仅要掌握常见气体的检验方法,同时还要注意在气体检验中仍然需要先排除干扰再检验。

【教师投影】某电镀厂在对金属镀件表面除锈、除污过程中,使用了盐酸、硫酸、氢氧化钠、碳酸钠等试剂。该厂经处理后排放的废水,仍含有H+、OH-、Na+、Fe3+、Cu2+、NO-3、Cl-、SO2-4中的几种离子。对该废水中部分成分进行检测,取废水样品观察,呈无色,说明废水中不含哪些离子呢?

【组织讨论】很多化学溶液都具有特征颜色,你能总结出来吗?

【教师提问】该小组又测试了所取废水样品的pH,pH=13,则该废水的酸碱性如何?

(设计意图:化学物质的系统归纳,有利于学生快速找到鉴别的突破口)

【教师提问】如何检验溶液中是否含有Cl-和SO2-4呢?

【教师小结】当物质的鉴别题中有多种离子需要鉴别时,需要注意鉴别的次序,同时还要注意所加试剂不能干扰检测物质。

(设计意图:复习特征离子的鉴别,提醒可能的干扰,关注化学反应体系的复杂性)

(四)总结评价

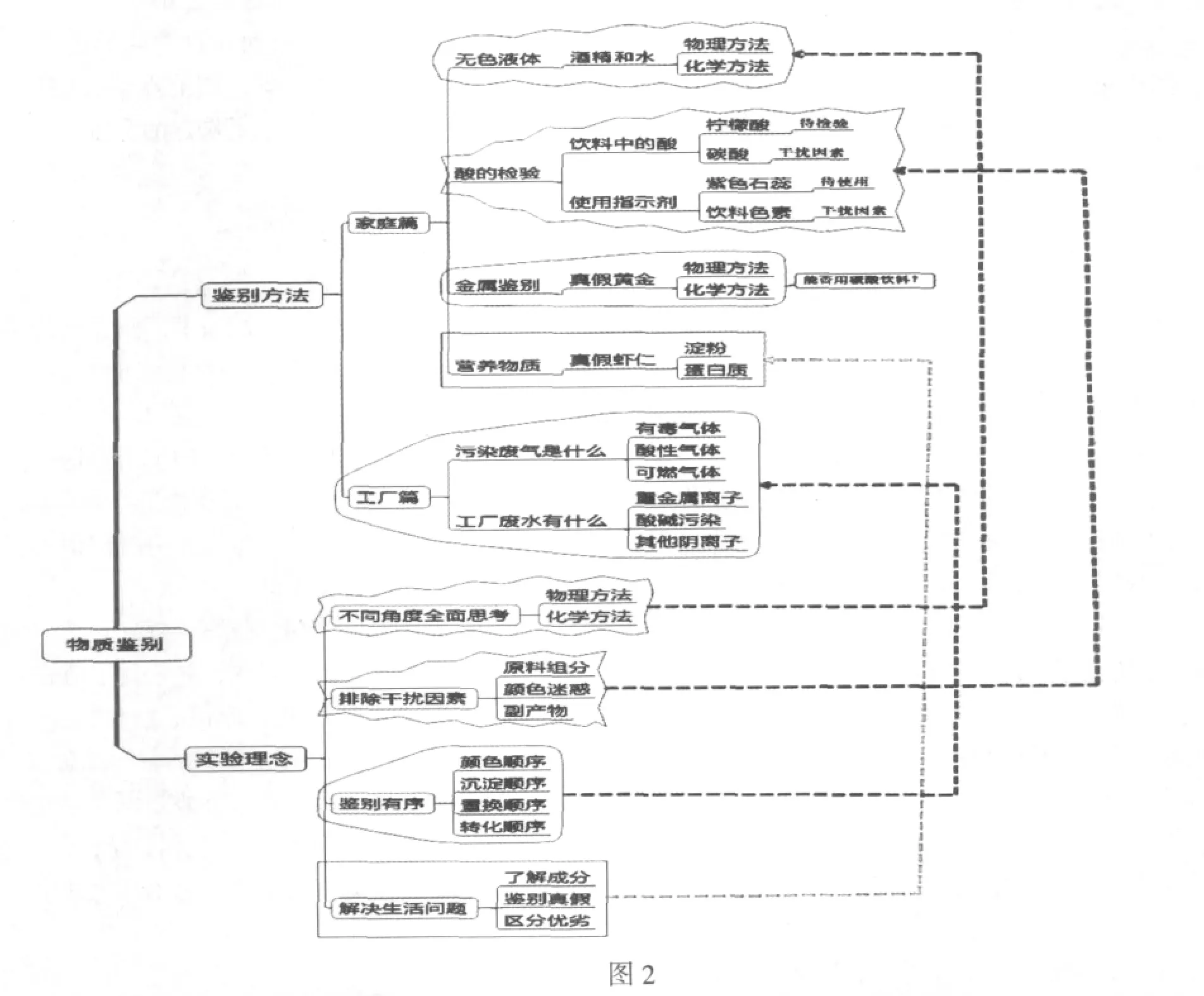

【教师总结】见图2。总结板书

(设计意图:本堂课涉及广泛,利用思维导图设计的板书,有利于引导学生关注社会问题的背后知识,反思解决问题中的得失,逐步建构物质鉴别的科学思维体系)

【教师讲述】近年来,社会上出现了诸多影响恶劣的食品安全事件,其实,只要懂一些化学知识就可以避免这些威胁;而且有的事件言过其实,属于伪科学。下面罗列了一些新闻事件,请用你的“慧眼”辨别真假,并请课后查阅资料或尝试回忆你所做过的习题,想想提及的那些化学方法是否可行?

【课后练习1】开放性问题

①2012年初,某地生产农药的废料,竟变成制造盐的原料。14000吨含农药成分的工业盐流入12个省。日常生活中该如何辨别真假食盐?

②请通过网络检索,奶粉中的三聚氰胺有无在生活中简便易行的鉴别方法?你认为这些方法是否可信?

③2011年初,网络上流传着面条里添加剂超标,可以用点燃的方法加以鉴别的新闻和视频。你觉得是否可行?

(设计意图:提供开放性问题,融合社会热点,提供学生科学阅读素材,训练批判性思维)

四、教学反思

中考复习课一向以试题讲练为主流模式,我们突破常规,试图在应试教育中融合素质教育的思想,在知识的教学中升华到观念的建构。

目前中学生学习化学存在的主要困扰之一仍然是脱离生活世界,尤其是一般复习课设计往往依赖学科体系,固然体现科学严谨,但不易引起中学生的学习兴趣,使学以致用更加落入空谈。所以在选材方面,我们着眼于社会生活中的素材和应用,引导学生建构生活中的化学视角。

作为强化科学思维方法的“科学探究”模块复习,无须追求知识全面,而更应着眼于拓展和深化学生认识、培养学生思维和解决问题的能力,所以无论在文本呈现还是问题解决,都不强调知识的系统性,而更加强调方法的指引。

本节课内容容量大,对中考热点话题没有单独罗列试题,使之一一呈现,而是分散在每个问答之中,处处注重小结和反思。之所以还要安排课后练习中的开放性问题,建议学生在繁忙的中考复习期间检索资料、拓展阅读,其实是因为所选问题都是近年来的社会热点,同样为命题者关注;而对这些问题的批判性思考,更加有利于学生对科学价值的理解,这是一种在应试教育和素质教育中寻求平衡点的尝试。

江苏省教育科学“十二五”规划2011年度重点资助项目“基于培养学生学科观念的理科教学研究”(B-a/2011/01/015),2011年江苏省高等教育教改立项研究课题“师范生实践性培养模式的研究与实践”(2011JSJG052)。2011年江苏省高等学校大学生实践创新训练计划立项项目“基于信息技术平台的化学师范生备课组行动研究”。

(责任编辑:张华伟)