4 605例临床微生物送检标本不合格原因分析

2013-08-24张国英夏学红

张国英,夏学红

(江苏省南京市中西医结合医院检验科 210014)

随着抗菌药物的广泛使用,临床标本的微生物学检验工作也日渐受到重视。在感染性疾病的诊断和治疗中,微生物实验室的检验结果是能指导临床医生及时、合理使用抗生素的重要依据。而标本采集质量的高低直接关系到培养物病原菌的检出率,影响检验结果的准确性[1-3]。为了进一步提高微生物标本的采集质量,现将本院临床送检的4 605例微生物标本的不合格原因分析报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2011年1月至2012年4月本院门诊送检的痰液、中段尿、咽拭子、粪便、血液、分泌物、脓液、胸腹腔积液等标本4 605例为研究对象。标本纳入标准如下,痰液:非深部痰,涂片检查,>10个鳞状上皮细胞/LP且小于25个白细胞/LP,如唾液痰;中段尿:无菌操作不到位,标本被污染(同份标本中检出3种以上不同微生物);血液:疑为菌血症时,未在使用抗菌药物之前采血,发烧患者,未在寒战发热前采集血液;男女尿道及宫颈分泌物:未插入尿道及宫颈3cm深处取,标本受阴道分泌物污染等。标本排除标准按照临床微生物标本的采集和运送规范[4]:(1)采集量不合格。如血液采集量不满足成人5~10mL,婴幼儿1~5mL。(2)标本采集容器不合格。如对痰液、中段尿、胸腹腔积液等标本,未使用无菌容器。(3)患者标识不清、信息不全。未包括患者姓名、标本来源、采集部位、送检时间及相关临床信息,涂改导致难以辨认。(4)标本送检时机不合格。对常规培养的标本,>2h送检,4℃冷藏超过24h,标本因不及时送检、已干燥等。

1.2 方法 对4 605例标本按内容、分布及不合格原因进行统计分析。

2 结 果

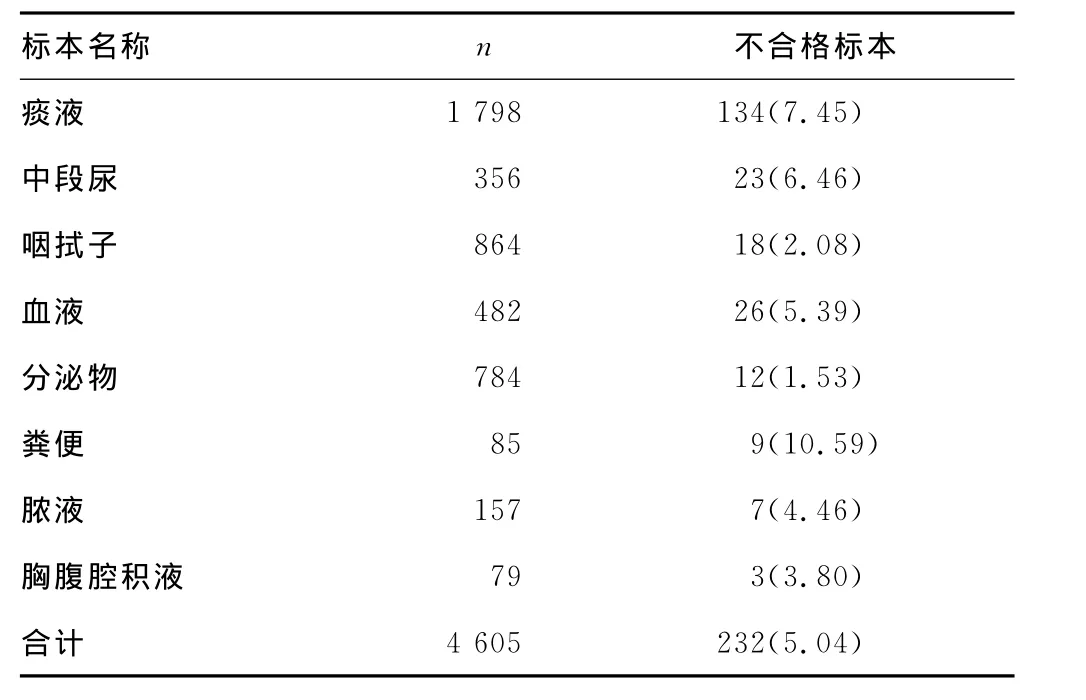

2.1 标本的分布 标本的分布见表1。

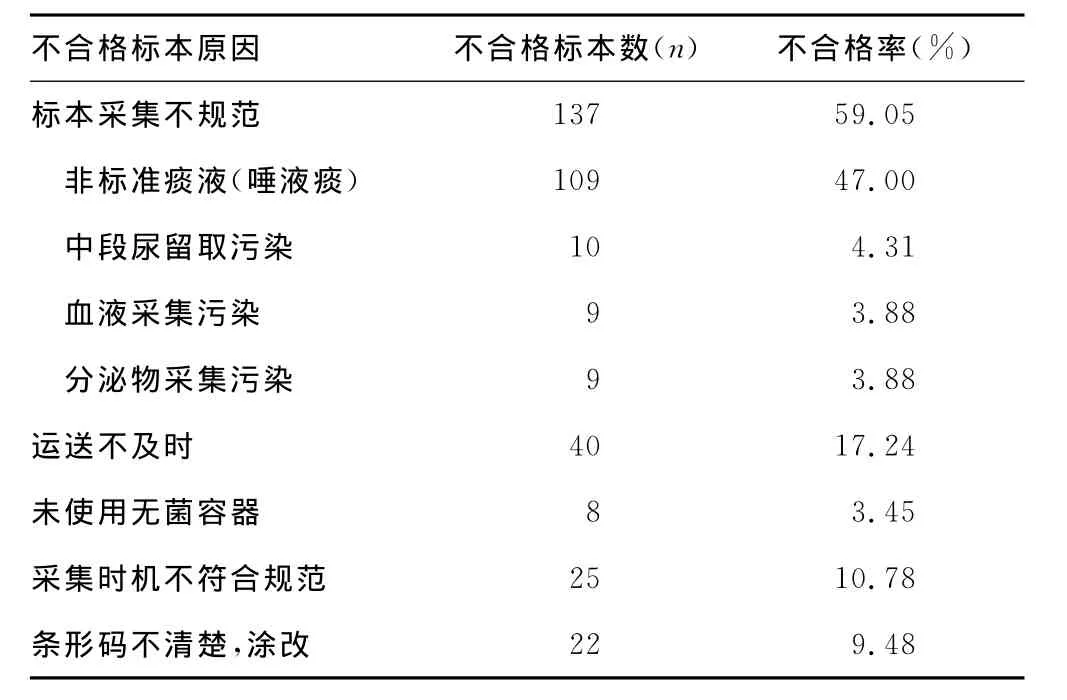

2.2 标本不合格原因 标本不合格原因见表2。

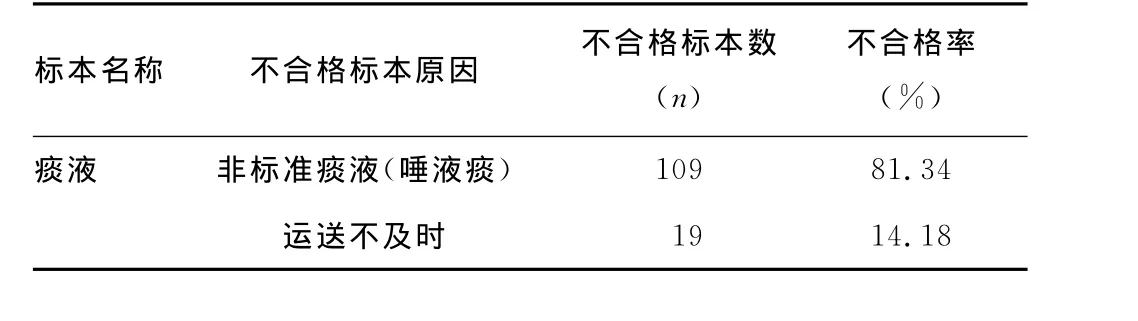

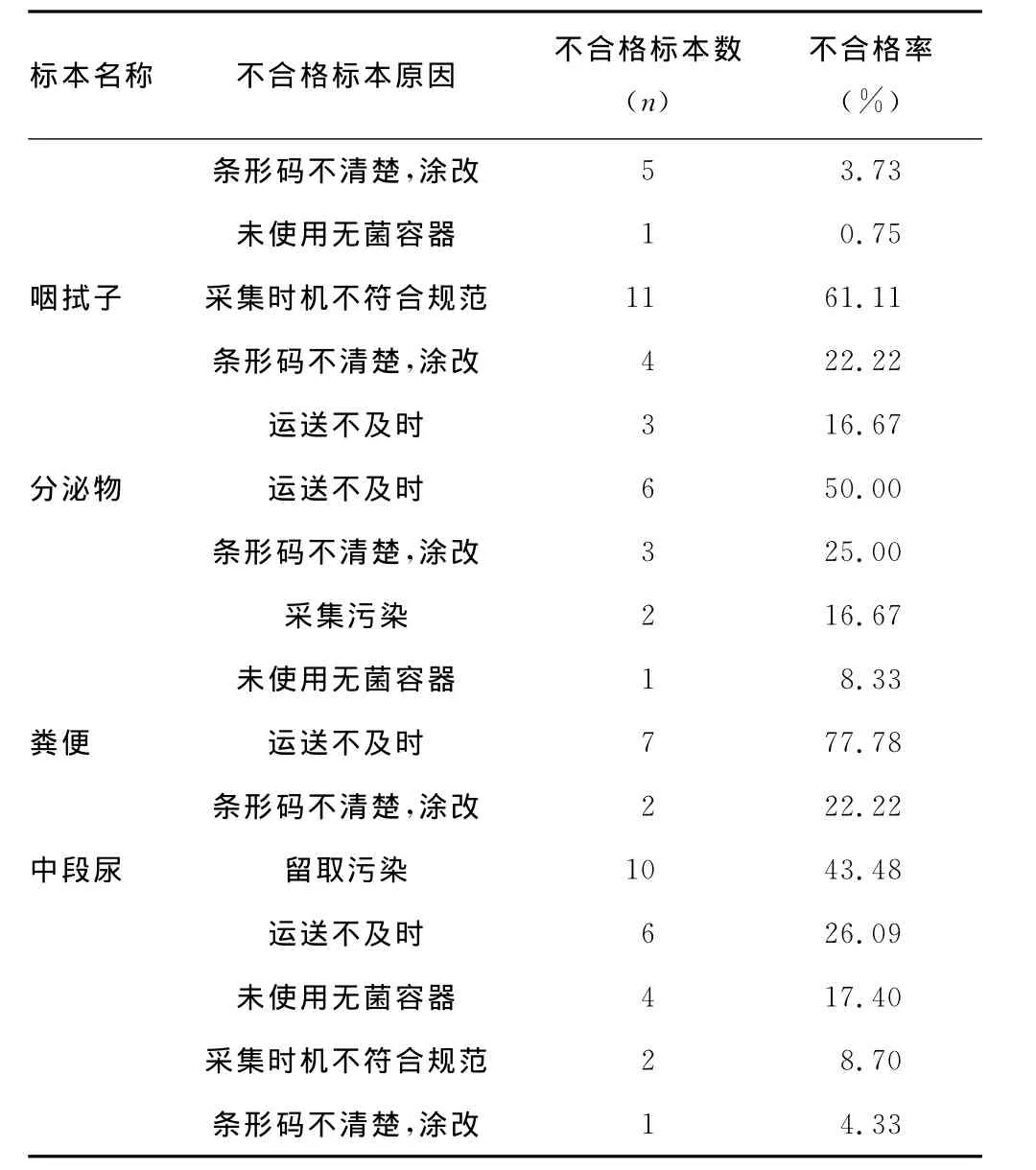

2.3 痰液、咽拭子、分泌物、粪便和中段尿标本不合格原因在送检的4 605例标本中,标本量从大到小位于前3位的分别是痰液、咽拭子和分泌物标本。在232例不合格标本中,不合格率从大到小位于前3位的分别是粪便、痰液和中段尿标本。见表3。

表1 不合格标本的分布情况[n(%)]

表2 不合格标本原因分类及比例

表3 痰液、咽拭子、分泌物、粪便和中段尿标本不合格原因分类及比例

续表3 痰液、咽拭子、分泌物、粪便和中段尿标本不合格原因分类及比例

3 讨 论

标本采集是临床微生物检验工作的第一道程序,标本采集过程是否正确,直接影响检验结果的准确性[5-6]。从表1可以看出,本院不合格标本中,粪便标本的不合格率最高,其次是痰液标本和中段尿标本。这与国内一些报道不太一致[1],可能与本院粪便标本的送检率较低、医护人员不重视粪便检验有关。分析表2可以看到,标本采集不规范是导致标本不合格的最主要原因,其次是标本的运送不及时和采集时机不符合规范。标本采集后,常由护工运送至实验室,但由于护工一般都兼顾多项工作,不能随叫随到,或医院对护工的培训不到位,往往导致标本送至实验室时已经干燥而影响检验结果。另外,由于少数医护人员的责任心不强、医院的培训不及时等原因,临床上也会发生留取标本时不使用无菌容器、采集时机不符合规范、条形码任意手工涂改、打印不清楚的现象。特别是在标本采集时机的把握方面,经常会发生采集血液标本时,不在患者发烧前30~60min采集,患者使用抗菌药物时留取血液、中段尿标本的情况。这些因素在一定程度上对提高微生物检验结果的准确以及缩短报告时间都产生了负面影响。

本研究显示,在标本量和不合格率分别位于前3位的标本中,痰液标本的不合格原因最主要是由于未按规范采集,患者未用力咳出肺深部的脓痰,这可能与临床上痰液标本大多由患者自行留取,有时因医护人员交代不清,患者没有正确理解留取方法,分不清唾液和痰液,特别是老年人,容易造成取材不合格。还有的是因患者痰少或不易咳出而影响痰的留取。中段尿的不合格原因主要是因为标本留取过程中未严格执行无菌操作技术而导致标本污染。咽拭子不合格的原因主要是患者在使用抗菌药物的过程中采集标本。粪便和分泌物主要都是因为采集后不及时送检致使标本干燥,病原菌的检出率大大降低。这些与临床上有些医护人员对微生物标本送检的重要性认识不足,缺少必要的微生物标本采集和运送的知识等有关,也往往造成实验室的微生物检验结果不能为临床诊断和治疗提供很好的支持。

正确采集微生物标本,直接影响到微生物培养鉴定结果的准确[7-8]。为了给临床提供可靠的检验结果,为临床及时、有效、合理使用抗菌药物提供依据,医院采取了积极有效的措施。(1)不断加强业务学习和培训,将无菌操作技术纳入到医护人员的岗前培训中,定期组织关于标本采集规范、送检流程等知识的培训和考核。(2)加强对护工等标本运送人员的培训,不断强化标本及时送检的重要性,并认真监督和检查。(3)把协助患者收集标本作为日常护理的一项内容,从注意事项的交代到协助患者收集,要一一落实到位,尤其是急、危、重及老年患者,要协助、跟踪标本收集情况,不能全部交由患者或家属完成[1]。(4)定期分析标本的不合格率,将结果及时反馈给各临床科室,对其不合格原因有针对性地开展标本采集知识的培训,强化环节管理,督促广大医护人员从思想上重视标本采集工作[9-10],从而降低标本的不合格率,促进微生物检验质量的提高。

[1] 陶真,阴晴.微生物实验室标本不合格的原因分析及预防措施[J].检验医学与临床,2012,9(4):389-390.

[2] 梅雪飞,左改珍,范恒梅,等.临床医护人员微生物标本采集存在问题分析及对策[J].护理学报,2010,17(8):27-28.

[3] 王清,王淑云,陈翠杰,等.临床采集和运送微生物学培养样本的质量控制及要求[J].齐齐哈尔医学院学报,2008,29(10):1255-1256.

[4] 叶应妩,王毓三,申子瑜.全国临床检验操作规程[M].3版.南京:东南大学出版社,2006:736.

[5] 贺可俭,张春明,陈彩会,等.尿液标本采集方法对尿镉检测结果的影响[J].护理学报,2006,13(6):9-10.

[6] 韦淑龙.微生物标本采集和运送中存在问题及对策[J].医学理论与实践,2011,34(10):1226-1227.

[7] 瞿良,李云,吕宇杰,等.细菌标本采集的前期处理[J].国际检验医学杂志,2009,30(9):935-936.

[8] 吴宜膺,吕玲玲.临床微生物标本采集和运送中影响细菌培养结果的因素与对策[J].中外医学研究,2011,9(28):141.

[9] 王雪文,顾克菊,陶建敏.微生物标本采集中的存在问题及干预对策[J].上海护理,2009,9(1):47-48.

[10]赖晓霏,张莉萍.2008~2010年某院检验科不合格标本情况分析及质量控制[J].重庆医学,2010,39(24):3365-3366.