2011 年“0731”辽源局地暴雨过程分析

2013-08-20杜平萍刘姝妹姜红霞

杜平萍 刘姝妹 姜红霞

(1.成都信息工程学院 大气科学学院,四川 成都610225;2.辽源市气象局,吉林 辽源136200)

0 引言

暴雨是吉林省夏季主要的灾害性天气之一,因此暴雨预报一直也是我省预报业务工作的重点和难点。吉林省气象专家对暴雨也做了很多研究, 如1984 年吉林省气象局编制的预报员手册对吉林省的大到暴雨天气进行了系统的分析,给出了很多经验性的预报指标,包括环流型、急流特征等[1]。产生暴雨的系统不同,形成机制也不同,同时地形作用不容忽视。 暴雨有区域性和局地性之分,其中局地暴雨由于形成的复杂性和不确定性,其预报难度更大。 局地暴雨一般具有降水时间短、雨强大、局地性强的特点,易导致城市内涝、农田渍涝和山区地质灾害,会对人民的生产、生活乃至生命造成严重的影响和威胁。 因此,局地暴雨的预报服务现已成为各级气象部门对政府及公众服务的一个重点。 许多专家学者也从不同层面针对局地暴雨进行了研究,如毛冬艳[2]、郭虎[3]、孙继松[4]分别从中尺度系统、波动、城市边界层过程等不同方面对2004 年7 月发生在北京的一次局地暴雨进行了分析;黄兵[5]等进行了卫星资料变分同化在中尺度强暴雨模拟中的应用研究;等等。但相对于区域性暴雨而言,对局地暴雨特征、形成机制等的认识还很有限, 因此对局地暴雨个例的深入研究很有必要。 笔者针对辽源2011 年7 月31 日局地暴雨天气过程,从形成暴雨的三个条件及地形作用入手,结合卫星云图进行综合分析,找出了一些影响暴雨的物理因子及非常规资料对强降水的反映,旨为今后此类强降水天气的预报及短时预警提供一些参考。

1 降水概况

2011 年7 月30 日20 时—31 日02 时,吉林省辽源地区出现强雷电和局地暴雨天气。30 日17 时,辽源地区及周边开始出现小量级稳定性降水, 维持到21 时30 分结束。22 时后开始出现雷电并伴有强降水发生,至31 日01 时起降水明显减小,02 时后降水基本结束。 此次强降水历时短,雨强大,突发性明显。 辽源全区有3 个自动雨量站降水超过50mm,降水时段主要集中在22~00 时,特别是辽源市站出现了1 小时32.8mm 的强降水。 过程雨量分布不均,暴雨区主要集中在市区和西北部。 由于前期高温少雨,且降水出现在夜间,没有对人们的生产生活造成严重影响。

2 环流背景和天气形势特征

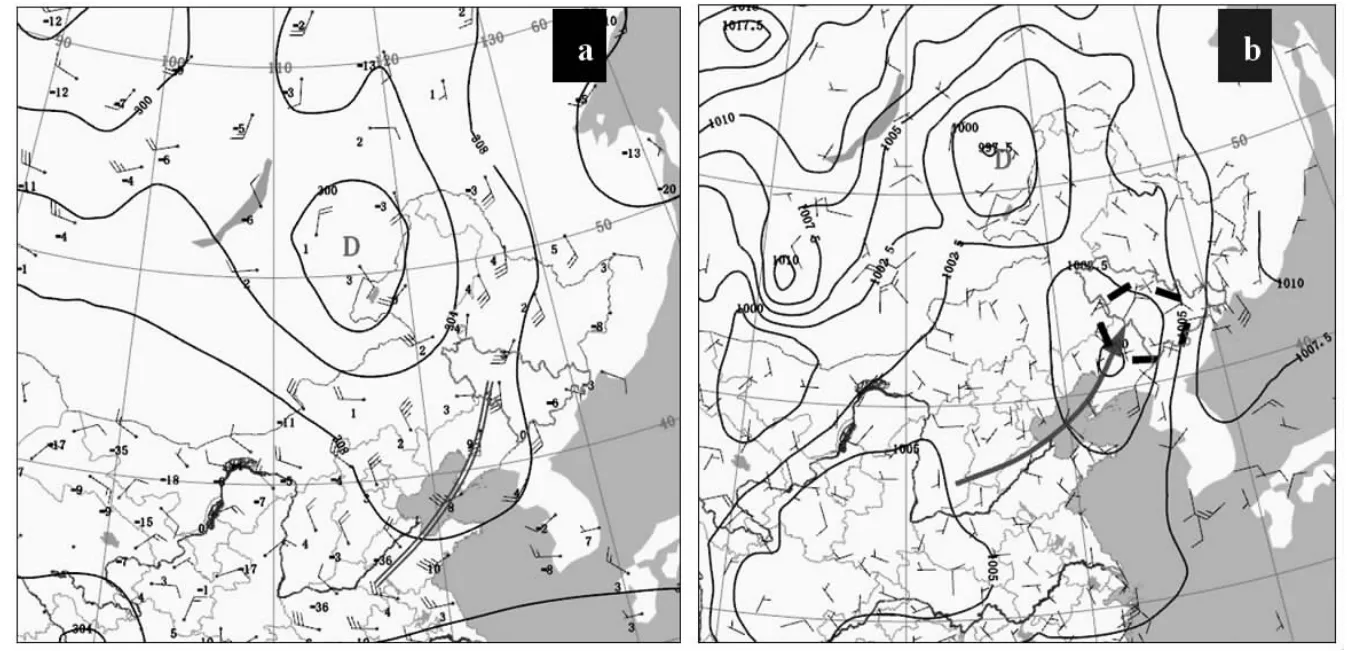

暴雨发生前期,在500hpa 亚欧大陆一直维持两脊一槽形势,亚洲中高纬为一广阔槽区;贝加尔湖以南中纬地区小槽活动频繁;乌拉尔山和鄂霍茨克海地区分别为稳定维持的高压脊区。 副高势力强盛,不断西伸北抬;从底层延伸到500hpa 华北至东北地区均为暖脊区,西南气流向北输送暖湿空气,带来的暖平流使辽源上空从下到上整层先后升温增湿;28 日08 时副高西伸与大陆高压合并,呈东西向带状分布,584 线北抬到42.5°N、125°E;副高东部与鄂海高压相连,使东部阻塞形势加强。 西西伯利亚有一冷堆,不断有小股冷空气分裂沿乌山脊前下滑,使高空槽在贝加尔湖南部不断加深。在鄂海阻高的阻挡下,该槽东移缓慢,并分裂为南北两支;至30 日08 时副高南落(584 线退至38°N附近),南北槽合并成一深槽;北支少动成涡以北抽为主,南支北上影响辽源,中低层(700~850hpa)形势比500hpa 更为明显;20 时辽源开始处于该槽区控制。 700hPa 山东半岛-辽宁至我省中西部有一NE-SW向切变跨越8 个纬距,在切边线右侧,西南风分量不断增大,西南急流形成,陆续向我省中部输送水汽(图1a)。 850hPa 没有明显西南急流形成,30 日20 时沈阳实时风速22m/s、辽源4m/s,显然在辽源上空存在明显的风速辐合。 对应地面上华北气旋在副高西伸北抬作用下,沿西南气流缓慢向东北方向移动,30 日08 时移至渤海, 加强并维持至17时,中心强度由1002.5hpa 加深到1000.0hpa。辽源受其外围云系影响,降水开始。至30 日20 时,华北气旋头部已进入辽源地区,此时辽源恰处于低压东南偏东象限的西南气流和东南气流的交汇处,风向、风速以及水汽辐合均明显加强。 又因东部阻高阻挡和地形作用,该气旋维持并发展,地面出现明显的气旋性风的辐合场(图1b)。 20 时的700hPa温度实况显示,整个吉林省都处在负变温区,辽源降温-2℃,说明高空槽带来的冷空气已经到达辽源。 22 时后华北气旋携带充足的水汽与东移高空槽所携带的冷空气在辽源地区相遇,冷暖空气交汇,水汽与能量急剧汇集,大气层结变得非常不稳定,加上局地地形的抬升作用,能量得以释放,触发辽源暴雨发生。

图1 2011 年7 月30 日20 时700hPa 高度场(a)与30 日23 时地面场(b)

3 “0731“暴雨的诊断分析

3.1 热力及稳定度条件分析

3.1.1 假相当位温特征

大气的温湿条件是产生中尺度对流系统造成暴雨的首要前提。假相当位温θse 反映了大气的温湿状况,应用它的水平和垂直分布可以分析大气中的能量分布、垂直稳定度状况和大气湿斜压性[6-7]。 在暴雨发生前24 小时,700~850hpa 假相当位温θse 图上, 从南海至黄海、渤海沿岸的广东、福建、山东等沿海地区有一个NE-SW 向的高能区,辽源处于能量较低的区域;30 日20 时高能舌东扩通过我省通化、 白山延伸至吉林和长春东部地区,辽源位于θse≥68℃的高能舌内。 可见,从暴雨发生前24 小时到30 日20 时, 大气由对流稳定逐渐变为对流不稳定;至30 日23 时高能舌进一步扩大,辽源处于高能舌头部中心区θse 为69.9℃,低层大气强烈增暖增湿,垂直方向上具有较强的热力不稳定,对流不稳定发展到最强,随着降水的发生,不稳定能量开始释放。

3.1.2 K 指数分析

K 指数是反映稳定度和湿度条件的综合指标。 30 日08 时K 指数场,辽源K 指数达到29℃;11 时后K 指数逐渐增大,17 时K 指数达到34℃,大气层结不稳定;到20 时,辽源的K 指数已经达到了37.5℃,大气层结处于极度不稳定状态。31 日02 时,辽源K 指数降到35℃,说明不稳定能量得以释放。

3.2 动力条件分析

强烈的上升运动是水汽垂直输送的手段, 也是产生强降水的关键。 700hpa(T639)垂直速度场上,30 日14 时辽源仍为下沉气流,上升速度中心在辽宁省南部;17 时辽源在上升速度中心-45hpa/h 处,20 时上升区扩大,近似南北向,有两个上升速度中心,一个在丹东附近,一个在吉林磐石附近 (中心值-84hpa/h), 辽源在该上升区中心左侧-53hpa/h 处。30 日23 时,两上升中心合并并向北扩大,中心在沈阳达到-214hpa/h,辽源于辐合区中心南北向轴线上(值-152hpa/h)直至31日02 时。 该南北向上升速度区的东西两侧,均为下沉气流,这种分布形成的反馈机制加强和维持了垂直上升运动,为水汽的垂直输送提供了有利条件。

3.3 水汽条件分析

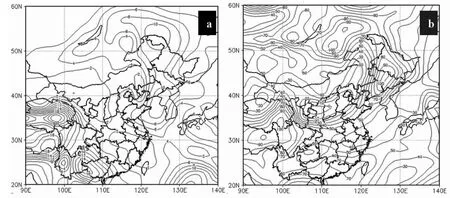

本次暴雨过程的水汽积累从30 日开始。 30 日08 时在辽源的西南方自孟加拉湾经南海、 黄海到渤海就已形成一条东北~西南向的水汽通道;17 时水汽通道东端直达吉林省, 辽源为水汽辐合-36×10-7g-1.hPa-1.cm-2.s-1,辽源降水开始;20 时,受东部鄂海阻高影响,水汽通道由东北~西南向略微竖转(图2a);23 时水汽通道向东扩大,在辽宁本溪至抚顺附近有个32g.cm-1.hpa-1.s-1水汽通量大值中心, 有中空急流与低压中心配合,辽源位于该水汽通道的头部,水汽通量值16g.cm-1.hpa-1.s-1,水汽集中汇集, 辽源雨强加大继而出现暴雨。 实际上辽源上空30 日20 时中低层的相对湿度达到90%以上, 湿层的厚度从地面伸展到600hPa(图2b)。 一般当湿层达到700hpa 时,就有利于暴雨的发生,造成暴雨区的水汽集中[8]。 30 日23 时辽源水汽辐合增大到-96×10-7g-1.hPa-1.cm-2.s-1,湿度层的厚度达到500hPa。 良好的水汽输送和辐合,厚湿度气层的形成,为辽源暴雨的发生提供了足够的水汽条件。

图2 a、b 分别为30 日20 时850hpa 水汽通量和600hpa 相对湿度

4 卫星云图特征

从逐时的卫星云图上(图略),可以清晰的看出华北气旋云系与北部低涡云系合并加强的过程。 30 日17 时,云图上明显反映出在内蒙东部与我省西北部地区有涡旋云雨区,此涡旋云系稳定少动;另外在高空槽前辐合产生的位于朝鲜半岛到辽宁省东北部有一片大小不等的层状云组成的白亮云雨区。 辽源处于两者之间的云区中。 21 时30分,华北气旋云系在辽吉两省边界维持发展,其北界与北部涡旋云系连通。 22 时南北两云雨带完全合并,云层不断加厚,水平范围增大,高空槽带来的弱冷空气侵入,在地面辐合中心的辽源附近触发出中尺度对流云团。 22 时30 分对流云团强烈发展,移动也变缓慢,云顶温度均-45℃以下,并一直持续,因此造成辽源1 小时32.8mm 的强降水和雷电天气。 31 日02 时华北气旋北上,对流云系移出辽源,降水结束。

5 地形作用分析

由研究表明,在一定条件下,由低空急流引发的重力波不稳定,越接近边界层,扰动的振幅增长就越大,且迎风地带高于平原地区[9-10]。辽源属丘陵地貌为半山区,地处东部长白山区向西部松辽平原的过渡迎风地带,这种地形本身就是中小尺度系统的多发区。 高空槽和华北低压的东移过程中,在辽源产生了小范围的剧烈天气,是地形的作用与系统发展相配合的结果。 高空槽后的弱冷空气南下遇到迎风坡,原来的偏西气流一方面被强迫抬升,使辽源西北部上升气流增强,另一方面转向与坡地近于平行的偏北方向; 华北气旋携带暖湿空气北上,其头部东南风分量加大,与辽源山地走向呈正相交,存在强烈的局地性地形辐合抬升。由雨量分布看,暴雨出现在辽源市区和西北部,为哈达岭山系迎风地带水汽辐合最好区域,可见地形增幅作用明显。

6 小结

(1)对辽源地区来讲,此次为局地暴雨,是由于西风带高空槽的弱冷空气与北上华北气旋携带南方暖湿空气结合形成。前期的高温高湿能量储存为暴雨的产生起到重要作用。

(2)明显的中尺度地面风向、风速以及水汽辐合;半山区迎风坡的局地地形抬升作用,为暴雨和强对流的发生提供了有利的动力抬升条件。

(3)红外云图连续演变的监测应用能更好的帮助订正降水预报的起止时间、降水强度和落区。

(4)T639 数值预报物理量场及降水格点预报对本次降雨过程具有良好的指示作用。 T639 降水产品预报降水时段内有暴雨区域,说明将有中尺度系统出现的可能, 如果该区域存在中尺度系统触发机制,则该区域可能是局地暴雨的落区[2]。 “0731”辽源暴雨即出现在各中心大值叠加区域, 即850hpa 负水汽通量散度中心附近,700~850hpa 高能高湿舌的头部和700hpa 上升速度主轴附近。

[1]吉林省气象局.吉林省预报员指导手册(一)[S].135-216.

[2]毛冬艳,乔林,陈涛,等.2004 年7 月10 日北京暴雨的中尺度分析[J].气象,2005,31(5):42-46.

[3]郭虎,季崇萍,张琳娜,等.北京地区2004 年7 月10 日局地暴雨过程中的波动分析[J].大气科学,2006,30(4):703-711.

[4]孙继松,王华,王令,等.城市边界层过程在北京2004 年7 月10 日局地暴雨过程中的作用[J].大气科学,2006,30(2):222-234.

[5]黄兵,刘健文,钟中.卫星资料变分同化在一次中尺度强暴雨模拟中的应用[J].应用气象学报,2006,17(3):363-369.

[6]陈传雷,阎琦,吴艳青,等.2009 年7 月辽宁3 次局地短时暴雨天气过程对比分析[J].气象与环境学报,2010(8):13-16.

[7]杨晓霞,万丰,刘还珠,等.山东省春季暴雨天气的环境特征和形成机制初探[J].应用气象学报,2006,17(2):183-191.

[8]丁一汇.高等天气学[M].北京:气象出版社,560.

[9]孙淑清.低空急流对重力内波不稳定发展的作用[J].大气科学,1983,7(2):136-144.

[10]郭金兰,刘凤辉,杜辉,等.一次地形作用产生的强降雨过程分析[J].气象,2004,30(7):12-17.