山这边、山那边:18年山乡巨变

2013-08-20夏自钊

■本刊记者 夏自钊

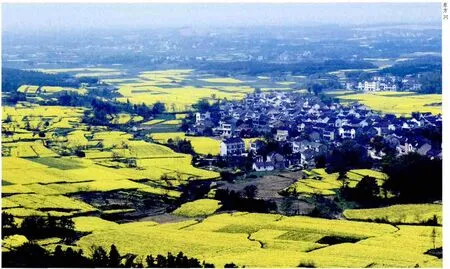

9月的下吴村一片田园风光,满眼皆是金灿灿的的稻浪和绿油油的茶园,成片的板栗林像褐色的毯子披在山坡上。

这里是天目山余脉,当地称作伍员山。相传伍子胥过昭关时途经此地,故有此山名。山的西边是郎溪县凌笪乡下吴村,山的东边是溧阳市社渚镇洑家村。

11日早上,记者抵达下吴村时,村民们刚吃罢早饭,有的正准备上山采摘板栗,有的在修剪茶树,还有一群姑娘们在路边等班车去附近的天目湖景区上班。

次日清早,记者前往洑家村,村民们正三五成群骑着摩托车和电动车去附近的水泥厂石头矿上班,远远能看见水泥厂的大烟囱和灰蒙蒙的石头山。

18年前,洑家村并没有厂矿,利用温泉养殖成为华东最大的罗氏沼虾养殖基地,还有闻名苏南的千亩茶园。今天,洑家村人当年引以为荣的生态农业几近绝迹,下吴村虽没有厂矿企业,依靠生态农业和旅游开发,日子也过得日渐滋润。

话说从头,我们还是从1998年说起。

巨变何在?

下吴村村支书李德胜告诉《决策》:“当年你们的文章出来后,乡里组织了20多名干部到洑家村学习,研究它成功的经验。最后,我们提出了三年超洑家的发展目标。”

1995年底,下吴村对全村的6000多亩集体林地,根据不同情况进行了拍卖、租赁和发包。1996年,他们内引外联,办起了年产值300万元的精制茶场。1997年,又开始了规模经营的探索。3年后,两村的差距大大缩小。

《人民日报》记者1998年再来时,大为感慨,本刊记者从这篇重访文章《三年再访山两边》了解到,1995年洑家村人均收入是3500元,下吴村刚过千元;1997年,洑家村人均收入3470元,下吴村已达2700元。洑家村原地踏步,下吴村则迎头赶上。原因是什么呢?

记者在洑家村采访得知,当年温泉养殖的水产品都没能成功推向市场,村支书王海清发展集体经济有功,被常州市树为典型,1995年成为全国劳模和先进工作者,3年后却因为集体经济账目问题导致干群对立,股份制开发的茶场和果园都渐渐荒废了。村民告诉记者,王海清离任时,村里“一塌糊涂”。

就在洑家村人焦急的时候,村子附近的金山水泥厂资产重组,1998年初被当地经济能人徐贵生收购,改名为金峰水泥厂。徐擅长经营,不到一年,水泥厂就旺了起来,村民们开始到水泥厂打工。随着这个厂发展成江苏最大的水泥厂和全国民营企业500强,当地经济和村民收入都开始严重依赖它。当地人和政府介绍家乡时都骄傲地说:“我们有水泥厂!”

自此,洑家村人的生产和生活都变得单一起来,只种点水稻自己吃,其余时间都在水泥厂和石头矿打工。村民告诉记者,在水泥厂打工一年至少三四万,在石头矿打工,辛苦点,多的能挣到五六万。

下吴村一开始也有村民在水泥厂打工,后来慢慢都不干了,因为下吴村的生态农业和旅游发展起来了。1998年,乡里因地制宜,大力发展生态农业,开发伍员山,兴办农业观光园区。

下吴村原本是远近闻名的蚕茧之乡,乡、村干部看到当地的白茶、板栗和毛竹的市场更大,就果断地减少蚕茧生产。如今,下吴村的农产品都卖上了好价钱,特别是白茶,平均卖到四五百块一斤。村民因此致富,2012年人均收入8000多元,出现了很多做白茶生意的小老板。

下吴村村民彭英娘家是洑家村的,以前日子紧的时候,常到娘家借钱周济,最近几年,随着生态农产品和旅游的开发,彭英家的光景赶上了娘家。

农业毕竟只能吸纳少数劳动力,下吴村和所在的凌笪乡没有什么像样的工厂企业,不少村民在山对面的水泥厂和天目湖景区打工。更多的村民走出了大山,外出闯荡,下吴村最靠近洑家村的窑场组,有一个在江苏昆山经商的村民,资产已过亿元,并成功带动很多村民致富。与其他农村一样,越来越多的山民走出了大山,村里人烟稀少,记者晚上走访山两边时,伍员山下横卧的村落中只有几盏零星灯火。

村边的伍员山风光旖旎,有村民说“如果好好开发的话,不比南京的紫金山差”,为何开发缓慢呢?因为山这边凌笪乡财政紧张,山那边因为有金峰水泥厂这样的纳税大户,政府财政充裕,对开发旅游兴趣不大。

各自的隐忧

下吴村李德胜书记告诉记者,下吴村只有三个厂,一个石子厂,一个纸管厂,一个生产扁铁的小钢厂,没有村集体经济,想干事想发展没有后劲,只能靠上面拨款。其实,所谓纸管厂,不过是一对溧阳夫妻的“家庭作坊”。村里无钱,乡财政又如何呢?

郎溪县政府对凌笪乡的规划定位是旅游和生态农业,虽说是因地制宜,但在一定程度上也限制了凌笪工业的发展。没有钱怎么办?凌笪乡决定与江苏合作开发伍员山,特别是与同是山那边天目湖镇的合作,这期间充满了艰辛。

在天目湖十思园旅游项目建设过程中,凌笪乡积极沟通,提供优质服务,吸引十思园在凌笪境内发展了1000多亩。

在江苏准备修建天目湖景区至十思园的旅游大道时,凌笪乡主动联系,最终达成了由凌笪乡负责征地拆迁、青苗补偿等地表工程,由江苏方面负责道路修建的协议。2008年10月,总里程11.6公里、造价近2个亿的二级景观大道峻工通车,贯通了下吴村与天目湖镇。

这条旅游大道每公里造价达1700多万元,下吴村李书记告诉记者:“这么大的投入在郎溪是难以想象的。”这条路开建的同时,下吴村利用有限的财力,沿旅游大道两侧重修了一段长4.5公里的村村通水泥路,与旅游大道同时修成。

路好了,来投资的老板越来越多。然而村民告诉记者,来下吴村投资的都不是郎溪人,而是苏锡常地区的老板,其中不乏溧阳人。

此外,山两边在市场意识上依然存在不少差距。与伍子胥有关的景点虽然都在下吴境内,但却被天目湖镇做成了伍子胥文化,现在江苏注册的有关伍子胥的商标不下几十种,可安徽一个也没有。下吴是白茶之乡,但市场上看到最多的是在上海世博会上被评为“中国十大名茶”的“天目湖白茶”。

再来看山那边。

洑家村人依靠打工收入,腰包鼓了起来。村里的环境却越来越差,因为靠近水泥厂和石头矿,整个村子都是灰蒙蒙的,门窗都不敢经常开。因为空气污染,少数村民种的白茶很少有商贩来收。

水泥厂附近有位老汉告诉记者:“水泥厂每年给我们每人600多元污染补偿费,还有尊老费,还有征收茶场的补偿款,我坐着不动一年都能挣好几千哩!”

几千块补偿款的背后是什么呢?

记者在“溧阳论坛”上看到网友发了一条帖子“溧阳哪个地方最不宜居?”网友的留言中,提到较多的是周城,周城就是跟洑家村近在咫尺的周城社区,是金峰水泥厂所在地。

记者在洑家村采访得知,当地不少在水泥厂和石头矿上打工的村民都得了胆结石和肺病。离水泥厂最近的一家四口人,男主人和两个女儿都得了胆结石。“我们这里得胆结石的多得不得了,算啥病啊!”村民们苦笑着说。

污染也导致群体性事件。据媒体报道,2010年初,周城社区张桥村200多村民堵住了水泥厂的三个门,不让卡车进出,要求整改污染。当时,社渚镇的领导、溧阳市环保局的干部都来了,协调现金补助,当场写下了字据,每年补贴全村污染环境费55万元,村民就此罢休,污染不了了之。

“我们这儿也算是经济发达地区,但谁知道我们生存在这样的环境中呢?”言及此处,村民们很是无奈。

新参照系

天目湖镇与社渚镇相邻,在洑家村爬上伍员山顶,就俯瞰到水色潋滟的天目湖。天目湖镇不仅旅游发达,工业经济也不弱,而且污染控制得极其严格,是苏西南地区绿色崛起的样板。

依旧回到“溧阳论坛”里“溧阳哪些乡镇最不宜居”的帖子,有溧阳网友发帖称:“整个溧阳,除了天目湖镇,其他的都被污染了,周城的水泥,杨庄的钢厂,古渎的化工……”

当地一位不愿意透露姓名的村干部诚恳地告诉记者:“凌笪应该学天目湖,不要学周城,你看现在的周城,除了来拉水泥的大货车,运石头的大卡车,啥都没有,有钱人都搬走了。最近几年,郎溪发展飞快,招商引资很厉害,安徽可不要走我们的老路,不要招污染的企业。”

记者翻看18年前的文章,周城那时还是个山清水秀的地方,现在攀上伍员山顶,一眼能看见好几座冒着浓烟的水泥厂和灰蒙蒙的村落,山的另一边是大溪水库,再远就是碧绿的天目湖,不同的发展策略造成今天这样的天壤之别。

有相关媒体报道,苏南地区近年来加紧治理环境,污染工业正在向苏北和安徽转移。郎溪县近年来招商引资成绩斐然,在承接产业转移的过程中是否也承接了污染呢?欣慰的是,郎溪县招商坚持“五个不招”,即不招污染环境、破坏生态、浪费资源、危及安全、消耗人力的低层次项目。

郎溪县对凌笪的定位是发展生态农业和旅游。2010年,凌笪乡被评为安徽优秀旅游乡镇。同年,位于下吴村下关斗的“安徽省伍员山农业旅游有限公司”被省旅游局评审为“五星级农家乐”。

天目湖景区与下吴村及伍员山风景区山水相依,阡佰交通,地形地貌几乎相似。“我乡提出了打造天目湖后花园的发展思路,针对天目湖的‘水’,做足伍员山的‘山’文章,借助天目湖景区的辐射和带动,发展自身的旅游经济。”下吴村李德胜书记告诉记者。

凌笪乡的发展目光已经跳过了对面的社渚镇,决定学习同样是山对面的天目湖镇,决意走旅游兴乡的发展道路。

记者从《凌笪乡旅游经济发展设想》了解到,凌笪乡旅游有四个抓手:一是依托天目湖,搞好伍员山旅游开发,利用区位优势,实施跨区合作;二是以万亩蓝莓种植基地为重点,发展有旅游功能的现代化绿色生态园;三是以侯村祠堂、张大千母亲墓等古文化、古遗址发展好大千文化生态园;四是以3000亩白茶种植基地、万亩绿色森林资源等为依托,发展生态农家特色旅游。

规划是美好的,但也面临不少困难。“道路、电力等基础设施不能满足旅游发展的需要。本乡财力有限,必须引进外来资金共同发展,但也没有好的优惠政策鼓励外来资金进行投资。”凌笪乡宣传委员姜娟告诉《决策》。

财力有限怎么办?记者从凌笪乡“十二五规划纲要”中了解到,凌笪“十二五”期间的发展战略为“工业强乡、旅游兴乡、产业富乡、城建靓乡”,重点是大力发展工业。确实,没有工业基础,就没有财政收入,没有财政收入,什么也干不了。

记者采访期间,郎川大地的干部和群众给人的印象可以用两个词概括:务实、进取。郎溪人清醒地认识到与溧阳的差距,并正在奋起直追。近几年郎溪县招商引资和承接产业转移的成功引发各界关注,“郎溪现象”频见媒体,2012年8月8日《人民日报》更是在头版刊发了《产业承接看郎溪》的长篇通讯。

值得一提的是,郎溪在招商中坚决不招污染产业,郎川大地正在走一条绿色崛起之路。