矿山企业发展绿色矿业经济的博弈分析

2013-08-18李新宁

■ 李新宁/王 飞

(中国地质大学(武汉),湖北 武汉 430074)

大多数矿山企业存在的“高开采、高排放、低利用”现象,不仅影响了自身的可持续发展,也对生态文明建设非常不利。如果在资源利用上能够使得剩余物质最小化和低碳化,通过提高经营效率和改进流程,发展绿色矿业经济,就能够不断提高矿山企业的可持续发展能力。

绿色矿业就是充分利用绿色技术体系,实施绿色采选,把矿山开发过程中的各种资源,以循环、低碳等方式,防止或尽可能降低资源开发利用对环境和社会产生的负外部性影响,以获得经济效益、社会效益和环境效益相协调的开发模式。当然,矿山企业要发展绿色矿业经济,就意味着生产成本的提高和对政府相关政策、相关部门监管要求的加强。为此,需从企业与企业之间,企业与政府之间等相关各方面、各环节进行系统的博弈分析。

1 矿山企业之间的博弈分析

矿产资源为不可再生资源,要解决其利用的可持续性,必须处理好开发利用的空间和时间两方面的问题。

在空间上,要解决代内可持续利用的问题,即某一区域在开发利用矿产资源时,对其它地区资源利用不造成危害。企业是以盈利为目的的经营单位,每个市场主体在考虑经济利益时都是从自身出发,而不重视、也不关注自身行为对其它主体的影响,由于缺乏系统观念,导致在资源开采利用中“公共用地悲剧”现象的发生[1-3]。

在时间上,要解决代际可持续利用的问题,即当代人对矿产资源的开采利用,对后代利用该资源不产生损害。由于代际的存在,当代人对矿产资源的开发利用行为,后代人无法制衡,并且由于未来资源价值的不确定性,选择资源的现实价值,舍弃潜在价值,这也是当代人的首选[1-3]。

因此,可以通过矿产资源开发利用过程中企业之间的博弈,来分析矿山企业发展绿色矿业的经济动力。矿山企业之间博弈支付矩阵如表1所示。

表1 矿山企业之间博弈支付矩阵

假设某区域内只有两家矿山企业:甲和乙。他们在开发利用矿产资源时,既可能选择绿色技术体系,提高资源的回采率和利用率,即发展绿色矿业;也可能选择“采富弃贫”即非绿色技术体系。假设两者都选择绿色技术体系开采资源,则甲和乙企业的收益都是10个单位;当一方选择绿色技术体系,而另一方相反时,绿色技术体系一方仅获得3个单位的收益,另一方却能够获得12个单位的收益;当甲和乙双方都采取非绿色技术体系时,两者均只有5个单位的收益。在这种状态下,甲和乙两矿山企业的博弈,仅有一个“纳什均衡”,即两家企业均采取非绿色技术体系开发利用资源,最终导致的结果,就是资源的耗竭以及生态环境的污染。这就非常类似于“囚徒困境”的经典博弈案例:虽然甲乙两企业都选择绿色技术体系时能够使得区域整体利益达到最大化,即两者都能获得10个单位的收益,但此时必有一方会出现违约现象,最终导致两者都选择非绿色技术体系开发利用矿产资源,造成不可再生资源的大量浪费,区域整体利益趋于最小化[1-4]。究其原因,主要在于以下两个方面:

1.1 对未来矿产资源价值的预期偏低

由于当代人普遍对矿产资源未来收益的风险担忧,加之矿产资源的开发利用还受到各种无法控制的外部条件限制,如探矿权、采矿权年限,矿政管理政策的变化等,更增加了矿山企业对储存资源的需求,以期获得更大预期收益的不确定性或风险。具体表现在表1的支付矩阵中,便是均采用绿色技术体系的合作状态下的10单位收益,小于违约行为即采用非绿色技术体系时获得的12单位收益[1-3]。

1.2 合作的收益小于违约的收益

当甲、乙两矿山企业均采取绿色技术体系开发利用矿产资源时,均能获得10单位的收益。这时,如果一方违约,转而采取非绿色技术体系,其能获得的收益为12单位。在权衡利弊的过程中,在投机心理的驱使下,出于对利益的追求,受更大利益的驱使而选择违约,使得甲、乙两矿山企业的合作变得不牢靠,最后,两企业往往都会选择非绿色技术体系开发矿产资源。由此,造成矿产资源开发利用过程中的种种问题,如采富弃贫、低回采率,不合理的采掘方式,环境污染严重等现象;争抢矿产资源,越界、越层开采,严重威胁着相邻矿区的安全和发展等现象[1-3]。

2 矿山企业与政府之间的博弈分析

在当前技术条件下,矿山企业在开发利用过程中都会造成不同程度的环境污染。而环境污染的治理,绿色矿业经济的实施,对矿山企业资金的耗费量会很大,短期内会造成企业经营成本的迅速增加,甚至会处于亏损状态。即便在中长期内,也不一定能给企业带来利润。因此,最小化剩余物质的资金短缺、经验不足、绿色技术短缺等,均可能阻碍企业建设绿色矿山、发展绿色矿业、实现绿色矿业经济增长计划的努力。因此,除非在政府政策的强制约束下,矿山企业才会被迫考虑发展绿色矿业经济。

一般而言,在实现由传统线性经济向绿色经济的转变过程中,政府承担着相应的公共责任和社会义务。政府履行职责对企业进行监管,而企业有着追求利润最大化的天然动机,这就导致了企业与政府职责、价值标准之间的冲突,也是一种个体理性与集体理性之间的冲突。这从另一个侧面也考验着政府的执政能力和管理水平,当监管政策不切实际时,矿山企业可能会视若无睹地选择被缴罚款,继续污染周围环境。从政府管理的角度出发,相关职能部门在执法、管理的过程中,也存在着自身的利益取向,有可能为追求罚款收益,导致原有政策的变形或失灵。

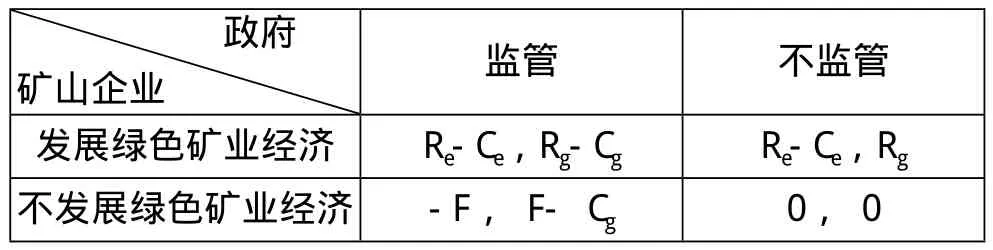

为了系统地分析企业和政府之间的行为,可通过两者间的博弈过程来说明。目前,我国主要实施排污收费制度,对环境污染主体进行经济处罚,在该政策的具体执行过程中,矿山企业与政府之间存在典型的博弈过程。企业与政府作为博弈双方的参与者,假定两者都是理性的,其共同点都是追求自身效用的最大化。政府通过颁布相关政策实施监管,对超标排污的矿山企业处以罚款,对矿山企业发展绿色矿业经济进行监管,从而引导矿山企业发展绿色矿业经济、在既定的战略空间里,两者均有两个策略可以选择[1-3][5-6]:

企业可选策略:发展绿色矿业经济、不发展绿色矿业经济;

政府可选策略:监管、不监管;

假设相关参数为:

矿山企业治理环境污染的成本用Ce来表示,收益用Re表示;

政府监管的成本用Cg来表示,收益用Rg来表示;

政府对引起环境污染的矿山企业进行罚款,金额用F来表示;

这样在企业与政府之间,两者博弈过程中所构成的支付矩阵如表2所示。

表2 矿山企业与政府之间博弈支付矩阵

2.1 完全信息的静态博弈

所谓完全信息静态博弈是指在信息完全公开的条件下,博弈双方的决策是同时的或者不同时,但在对方做决策前不为对方所知[7]。在此种情况下,矿山企业与政府之间同时行动,且对彼此相互之间的信息比如特征、战略空间、支付函数等,均有完全的了解,此博弈中有以下几种不同的均衡状态[1-2][5]:

(1)当Re-Ce>0时,矿山企业发展绿色矿业经济能够获益,这时候的纳什均衡为(发展绿色矿业经济,不监管)。此种状态可以说是矿山企业与政府之间博弈过程中最完美的结果,对矿山企业、政府和社会都非常有利。

(2)当-F<Re-Ce<0时,此时出现的情况较为复杂:如果政府下大决心进行监管,此时发展绿色矿业经济将是矿山企业的最优策略。若政府不进行监管,则不发展绿色矿业经济则为企业的最优策略。政府监管与否跟Cg、Rg及F的大小直接相关:当Cg>F,也就是监管成本比可能的罚款收益还高时,政府的最优策略即为不对矿山企业进行监管,而此时的矿山企业也一定会选择不发展绿色矿业经济;若Cg≤F,此时纳什均衡将不存在。

(3)当Re-Ce<-F时,将出现两种均衡状态:若Cg>F,也就是政府的监管成本大于可能的罚款收益时,政府的最优策略即为不对矿山企业进行监管,而矿山企业也一定会选择不发展绿色矿业经济,此时的纳什均衡是(矿山企业不发展绿色矿业经济,政府不监管);若Cg≤F,也就是政府监管成本小于对矿山企业的罚款收益,此时矿山企业选择不发展绿色矿业经济而缴罚款,政府选择监管,此时的纳什均衡为(矿山企业不发展绿色矿业经济,政府监管)。

2.2 不完全信息的静态博弈

当然,在实际的经济运行中,矿山企业与政府之间不可能完全掌握彼此的信息,双方之间的博弈变为不完全信息静态博弈。所谓不完全信息静态博弈是指在信息不完全公开的条件下,博弈双方的决策是同时的或者不同时,但在对方做决策前不为对方所知[7]。这就是说,对于政府是否有能力监管其环境污染程度,需要付出多高的监管成本,矿山企业并不完全清楚,此时矿山企业往往存在侥幸心理,而选择不发展绿色矿业经济,究其原因,主要有以下几个方面:

2.2.1 发展绿色矿业经济对企业没有太大收益

矿山企业天然地以追求自身利润最大化为根本动机。在面临外部不确定性因素的情况下,矿山企业治理环境污染,发展绿色矿业经济,短时间内会明显增加额外成本,自身利润会受影响,甚至会出现亏损,严重影响企业的生产运营。短期收益小于环境污染治理成本,企业别无他途,理性的选择就是不发展绿色矿业经济。

2.2.2 政府监管成本过高

政府监管一定程度上会对矿山企业治理环境污染产生积极引导作用。但如果监管成本过高,即出现Cg>F,也就是政府的监管成本比可能的罚款收益还高时,政府的理性选择将是不对矿山企业进行监管,而此时矿山企业也宁愿缴纳罚款,享受不发展绿色矿业经济带来的高额收益。此时虽能够达到均衡,但却是一种最不积极的状态[1-3]。

2.2.3 政府的监管能力影响矿山企业行为

政府监管能力的高低,也直接影响到矿山企业的决策。当矿山企业预期政府确实有足够技术实力、足够的决心,能够准确高效地检查出自己的污染水平,确定企业的污染程度时,则会大大提高治理环境污染的可能性。而当矿山企业预期政府监管能力不足时,则其发展绿色矿业经济的积极性就会大大降低[1-3]。

2.2.4 政府积极性不高

由于部门利益在现实生活中的客观存在,当矿山企业环境污染治理对政府监管带来的收益不大时,政府职能部门的监管可能会流于形式,导致监管政策失效。矿山企业发展绿色矿业经济与否,跟政府的积极性和政策的执行力度紧密相关。由于矿山企业的环境污染治理行为,更多表现的是一种生态环境效益和社会效益,与政府部门的直接利益关联度不大。因此,在监督机制不健全的情况下,对于地方政策执行部门来说,罚款收入的诱惑可能更大。这就导致地方政府部门纵容矿山企业污染环境、矿山企业与政策执行部门达成默契缴纳罚款,矿山企业以最小的费用支出,实现最大化的排污和收益[1-3]。

3 结束语

今后一个时期,我们要重点发展生态文明,建设美丽中国,其中矿山企业将扮演着相当重要的角色。毫无疑问,矿山企业之间、矿山企业与政府之间的博弈也将长期存在。对矿山企业而言,实现传统粗放式开发利用模式向发展绿色矿业经济新模式转变,还有很多不确定性的风险因素存在,其转变历程注定不是一帆风顺的,需要在今后的生产实践中逐步防范和化解。当然,政府也应完善管理体制,设计出科学合理的政策,提高自身的监管能力,从而与矿山企业在博弈过程中达到良性互动,最终实现政府、企业与社会多方共赢的最优发展格局[8-9]。

[1]龙如银,董洁.煤炭企业实施绿色开采的博弈分析及政策建议[J].中国矿业,2005,14(2):17-20.

[2]董洁,龙如银.管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C].南京:河海大学出版社,2005.

[3]龙如银,李明.绿色开采动力不足的原因分析及政策启示[J].生态经济(学术版),2007(1):194-197.

[4]李海萍,等.从“囚徒困境”的博弈分析中探讨企业绿色持续创新的动力[J].科技进步与对策,2004(1):50-51.

[5]徐水太.矿山企业与政府发展循环经济的博弈分析[J].中国矿业,2008,17(8):25-33.

[6]刘志荣.政府与企业在循环经济发展中的博弈分析[J].现代经济探讨,2007(10):89-92.

[7]张照贵.经济博弈与应用[M].成都:西南财经大学出版社,2006.

[8]刘志荣,陈雪梅.论循环经济发展中的政府制度设计——基于政府与企业博弈均衡的分析[J].经济与管理研究,2008(4):76-80.

[9]刘志荣,陈雪梅.论政府与企业在循环经济发展中的博弈均衡——兼论政府发展循环经济的制度设计[J].经济研究参考,2007(70):28-31.