普外科手术部位感染的Logistic回归分析

2013-08-16叶燕婷

叶燕婷

随着预防感染及手术操作措施的改进、无菌观念的加强,普外科术后感染率已经得到较好的控制,但仍有部分患者发生术后感染,尤其是手术部位的感染[1]。手术部位感染约占医院感染的15.1%[2]。发生手术部位感染可以导致患者的手术部位开裂,延长愈合时间,甚至造成患者死亡或全身性感染等严重后果[3]。本研究采用回顾性分析方法,对2012年1~12月在我院住院治疗的246例普外科患者的临床资料进行分析,探讨患者手术部位感染的原因及护理对策,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者246例,男131例,女115例。年龄19~62岁,平均(38.91±10.63)岁。患者术前应用硬膜外麻醉或全身麻醉。手术类型:甲状腺手术21例,胃肠道手术77例,剖腹探查手术22例,疝修补术28例,阑尾手术41例,烧伤手术23例,其他34例。其中发生手术部位感染患者27例,感染率10.98%。

1.2 方法 根据患者手术后是否发生手术部位感染分为感染组和未感染组,对比分析感染和未感染患者的临床资料,采用单因素和多因素分析相结合的方法探讨导致患者发生手术部位感染的危险因素。

1.3 统计学处理 采用SPSS 16.0统计学软件,单因素分析采用χ2检验,多因素分析采用非条件Logistic回归分析。检验水准 α =0.05。

2 结果

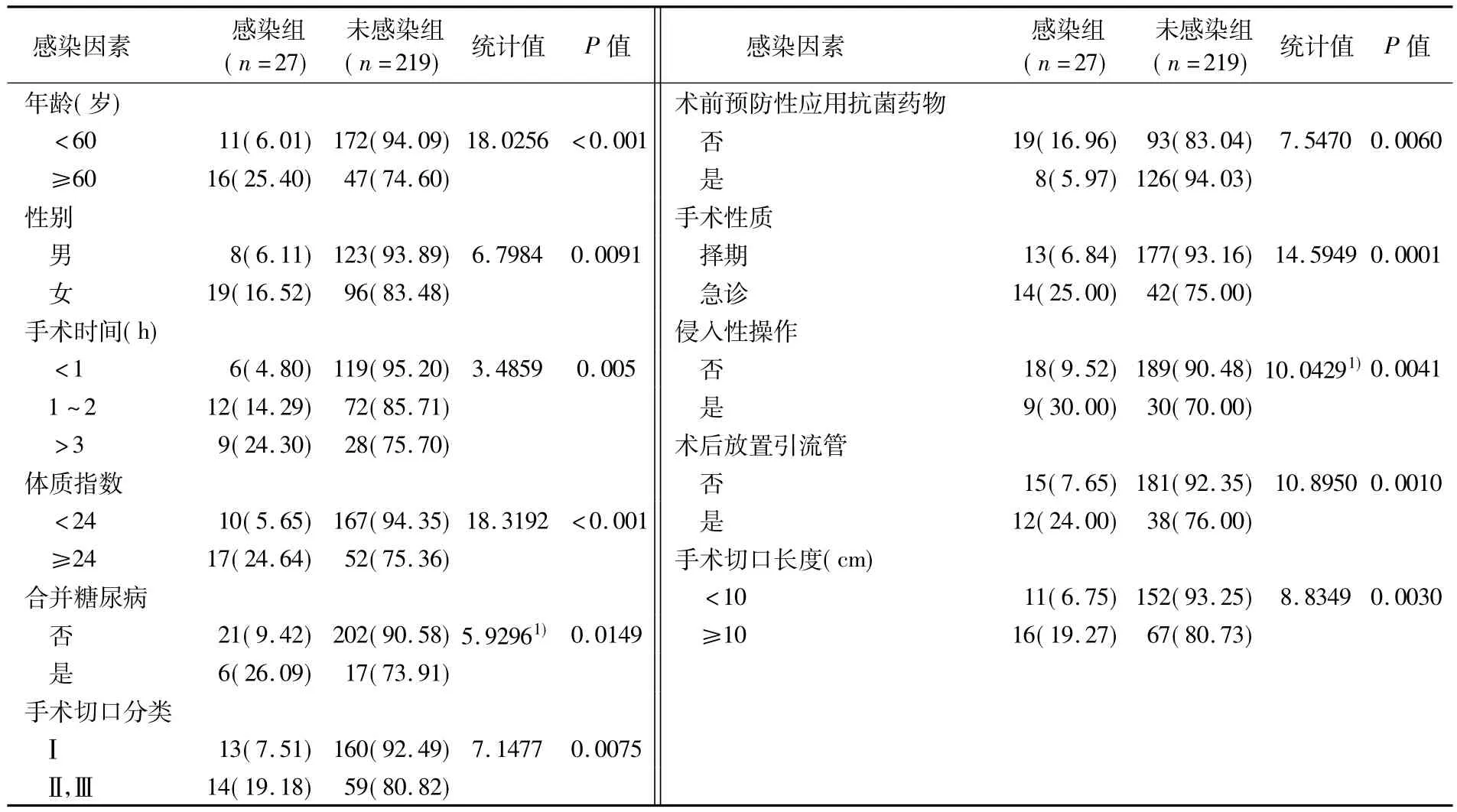

2.1 普外科患者手术部位感染的单因素分析 年龄≥60岁、手术时间长、女性、体质指数≥24、Ⅱ、Ⅲ类手术切口、合并糖尿病、术前未预防性应用抗菌药物、急诊手术、侵入性操作、术后放置引流管、手术切口长度≥10 cm的患者手术部位感染率高。见表1。

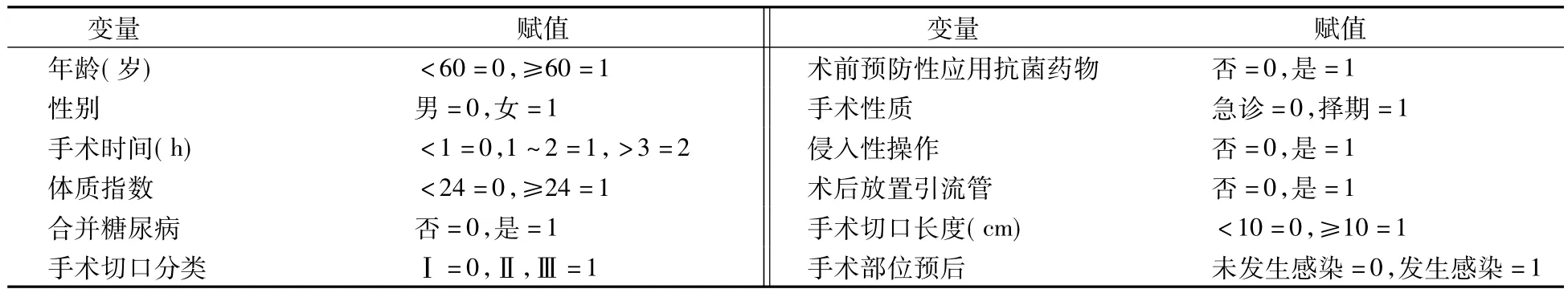

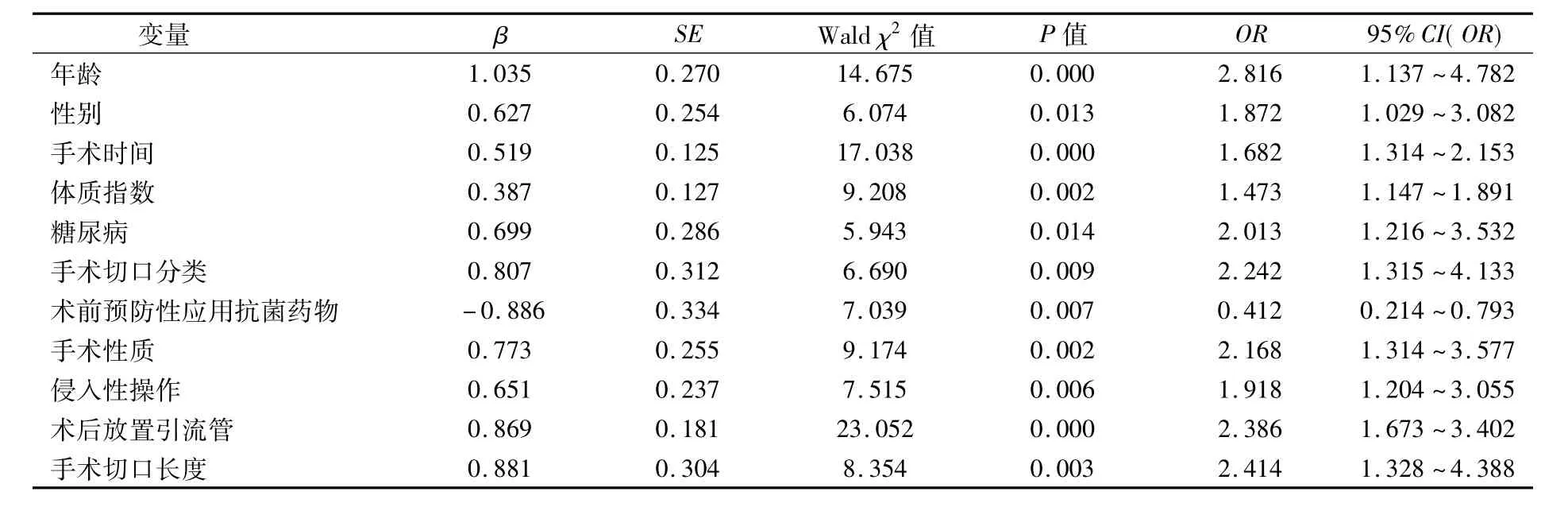

2.2 普通外科患者手术部位感染的多因素分析 多因素分析赋值表见表2。年龄≥60岁、手术时间长、女性、体质指数≥24、合并糖尿病、急诊手术、侵入性操作、术后放置引流管、手术切口长度≥10 cm以及Ⅱ,Ⅲ类手术切口是患者术后发生手术部位感染的危险因素,术前预防性应用抗菌药物是减少患者术后发生手术部位感染的保护因素。见表3。

表1 普通外科患者手术部位感染的单因素分析 例(%)

表2 多因素分析赋值表

表3 普通外科患者手术部位感染的非条件Logistic回归分析

3 讨论

3.1 普外科手术部位感染率分析 本研究中普外科患者的手术部位感染率为10.98%,高于黄琼[4]报道的4.39%的手术切口感染率。这可能与不同研究的手术类型差异有关。

3.2 普外科手术部位感染的危险因素分析 手术部位感染是一个多因素综合作用的结果。本研究中年龄≥60岁、手术时间长、女性、体质指数≥24、合并糖尿病、急诊手术、侵入性操作、术后放置引流管、手术切口长度≥10 cm及Ⅱ,Ⅲ类手术切口是患者术后发生手术部位感染的危险因素,术前预防性应用抗菌药物是导致患者术后发生手术部位感染的保护因素。女性感染率略高于男性可能是由于女性腹壁皮下脂肪较厚,容易导致脂肪液化有关。Ⅱ,Ⅲ类手术切口主要为胃肠道手术,术中腹腔脓性渗出液或胃肠道内容物很容易污染切口,造成切口感染。急诊手术的肠道准备不可能很充分,在这种状况下开放肠道更容易造成切口污染。此外,部分急诊为长期禁食或肠梗阻患者,肠道细菌异位已经发生,再加上肠减压可能导致切口直接接触肠内容物。患者的机体免疫功能会随着年龄增长而下降,手术耐受性差,容易发生感染。糖尿病能够促进肉芽形成并降低成纤维细胞,影响切口愈合[5]。老年和糖尿病患者的自身抵抗力差,在手术过程中容易受到高浓度病原微生物的污染而发生手术部位感染[6]。延长手术时间会导致空气中的细菌吸附在手术部位,医疗器械暴露在空气中被细菌感染的几率也会随着手术时间延长而增加,汗腺排出的细菌也会随之增加,且手术切口暴露在空气中超过一定的时间限度时会出现血肿和出血等现象。以上因素均可以增加切口感染的几率。高体质指数患者脂肪组织的血流量和血容量均低于其他患者,且脂肪组织会影响暴露手术部位,手术的困难度会增加,手术时间会延长[7]。侵入性操作和术后放置引流管会提高切口暴露在空气中的机会,增加感染几率。

4 护理对策

4.1 术前准备 清洁皮肤是预防切口感染的重要预防措施[8]。皮肤准备时间离手术时间愈近愈好。而剪毛是去除毛发的最好方法。我院一般不去除毛发,除非毛发在手术部位或周围。而如果手术需要去除毛发,则在术前2 h内剪除毛发。在术前1 d要求患者应用抗菌肥皂淋浴。

4.2 胃肠道准备 对胃肠手术尤其是结肠手术患者,术前预防性应用抗菌药物,以降低肠道中的病原菌,并做好清洁灌肠或肠道灌洗等机械性准备。

4.3 术前合理预防性应用抗菌药物 可在术前30 min左右给药,若手术时间长,可根据情况在手术过程中加用抗菌药物,从而使患者的血液和组织在手术过程中保持一定的抗菌药物浓度,从而达到有效预防手术部位感染的目的[9]。

4.4 缩短手术时间 护士应业务娴熟,器械分开放置,熟知各项手术步骤,能够密切配合医师及时完成手术,缩短手术时间[10]。

4.5 加强肥胖患者的护理 因肥胖患者的脂肪层较厚,应避免在手术过程中使用电刀,缝合腹膜后用大量生理盐水冲洗腹部切口处,以冲洗干净失活脂肪组织,保持患者手术切口清洁并及时更换敷料。目标性监测能够降低32.00%的医院感染[11]。

4.6 合理选择手术时间 急诊手术容易发生手术部位感染,因此应尽量选择择期手术,利于医护人员做好充分的术前准备工作。

4.7 出院后随访 出院后随访可以降低普外科手术部位感染的发生率[12]。许多手术患者的康复需要在院外度过,应用前瞻性目标监测方法,于患者出院后1个月进行电话随访,了解切口愈合情况,确定其是否发生感染,特别是乳腺、阑尾、胆道手术患者,更应该注意加强随访。

[1]刘桂玲,杨 芬,蒋春燕,等.2007~2009年手术切口感染相关因素分析[J].中华医院感染学杂志,2011,21(13):2685 -2686.

[2]NNIS System.National Nosocomial Infections Surveillance(NNIS)System Report,data summary from January 1992 through June 2003,issued August 2003[J].Am J Infect Control,2003,31(8):481-498.

[3]胡 伦.普通外科患者腹部切口感染的原因分析及其护理对策[J].护理实践与研究,2010,7(18):67 -69.

[4]黄 琼.普通外科手术切口感染专率监测及护理对策[J].护理学报,2009,16(2B):64 -65.

[5]丁 杰,张忠民,潘 扬,等.普通外科切口感染危险因素分析[J].中华医院感染学杂志,2009,19(16):2106 -2108.

[6]洪锦兰,郝元涛.手术部位感染相关因素研究进展[J].中华医院感染学杂志,2010,20(5):748 -750.

[7]李春梅.住院病人手术切口感染的关键环节及护理[J].现代护理,2004,10(12):1119 -1120.

[8]朱 圆.手术前皮肤准备的研究进展[J].护理学报,2006,13(1):34-35.

[9]刘丽华,魏全珍,张惠珍,等.腹部手术切口感染的调查与对策[J].中华医院感染学杂志,2008,18(8):1091 -1092.

[10]邓利平,徐秀玲.外科切口感染常见危险因素分析及护理对策[J].安徽医学,2007,28(3):263 -264.

[11]Pishori T,Siddiqui AR,Ahmed M,et al.Surgical wound infection surveillance in general surgery procedures at a teaching hospital in-Pakistan[J].Am J Infect Control,2003,31(5):296 - 301.

[12]茅一萍,韩方正,周 宏,等.出院后随访对普外科手术部位感染率的影响[J].中华医院感染学杂志,2010,20(12):1677 -1679.