绩效工资结构设计对高校教师专业素养发展的影响

2013-08-11王萍

○王萍

(盐城师范学院 江苏 盐城 224002)

高校教师作为专业知识和专业技能的拥有者和传递者,背负着开展教学科学研究、教书育人等各项工作,提升教师专业素养及其重要。

一、高教教师专业素养的基本内涵

高校教师专业素养是指高校教师在其职业生涯中,调整和处理与同事、与学生、与领导、与社会、与工作关系时所表现出来的观念和行为,包含两方面的内容即专业知识和专业技能。专业知识包含普通常识文化知识、专业学科知识和教育心理学科知识;专业技能即指高校教师从事教学研究工作的技巧和能力,包含四个方面的内容:应具有良好的信息素养;能在教学过程中构建民主、平等、合作的师生关系的素养;能促进学生自主性学习的素养;具有教学研究、教育科研能力的素养。

二、提升高校教师专业素养的必要性

1、促进教学、科研水平的提高,社会地位的提升,实现荣誉感

随着社会的发展,经济的进步,教育环境的变迁,教育理念的不断更新,如果高校教师一成不变、不思进取,不提升自己的专业素养,就很难化被动为主动,无法理清教学和科研的思路和方法,难以明确教学和科研的目标,最终将被时代所淘汰。所以,教师只有不断提升自己的专业素养,才能促进教学、科研水平的提高,进而优化个人的职业生涯,提升社会地位,实现荣誉感。

2、提升高校的办学质量

高校教师作为高校最为重要的资源,其自身专业素养的高低直接影响着高校的办学质量。在经济、政治、思想发生翻天覆地变化的今天,随着高校规模的不断扩大,学生数的不断增多,教师队伍的不断扩展,高校教师的人生观、价值观已发生变化,从从前的“春蚕”、“蜡烛”、“园丁”到现在的“简单执教”、随意的“拿来主义”、“现世俗化”,已不能正确认识自己的职业价值。分析原因,在于教师专业素养的不足和缺失。所以,教师只有也唯有提升自己的专业素养,才能提升高校的办学质量,促进高校事业更快发展。

三、提升高校教师专业素养的途径

首先,学习和思考是提升高校教师专业素养的基础。古人云:“学而不思则罔,思而不学则殆。”要树立终身学习观,通过不断的学习来优化自己的思维、激发自己的智慧、提升自己的素养。其次,完善的培训制度是手段,各高校应制定必要的培训制度和措施,建立行之有效的培训体制。

公平理论的主要内容是当一个人做出了成绩以后,他就会关心自己所获得的报酬,并且他不仅关心自己的所得报酬的绝对量,而且关心自己所得报酬的相对量。因此,他要进行种种比较来确定自己所获报酬是否合理,比较的结果将直接影响今后工作的积极性。所以,无论是何种方式和动因促进高校教师提升专业素养,最终经济基础决定上层建筑,提升专业素养的出发点和落脚点都要归集到提高教师收入多少的问题上来。教师收入的多少又在于有一个公平、合理的分配方案,其中分配方案的基础性、核心性问题在于工资结构的设计。

四、绩效工资改革的现实背景及现状

2006年7月1日,人事部、财政部推出了《事业单位工作人员收入分配制度改革方案》,开始了建国以来最大规模的收入分配制度的改革。2009年国务院常务会议,指明了事业单位实施绩效工资的基本原则,并决定2010年1月1日起在事业单位中执行绩效工资。江苏省人社厅和财政厅联合印发了《关于印发省直其他事业单位绩效工资实施办法的通知》(苏人社发〔2012〕142号)、《关于省直其他事业单位实施绩效工资若干具体问题的处理意见》(苏人社发〔2012〕154号)文件。根据这些文件的相关精神,岗位绩效工资制度中的绩效工资部分作为此次工资制度的重要内容正在事业单位逐步分步进行,高等院校是此次绩效工资改革的重点单位之一。

五、绩效工资的基本内涵及框架

绩效工资,是以人为中心,以岗位设置为基础,以绩效考核为手段,以提高教职工工作的积极性、主动性为目的,根据教学工作量、科研工作量、社会服务量以及其他各种业绩作为分配要素来进行分配的工资制度。我们可以运用绩效工资结构比例的调整对教职工个人努力道路的导向作用来提高教师的工作效率,激发教师的教学、科研、社会服务的创新能力。根据文件规定,绩效工资由基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分组成。基础性绩效工资是国家或者省市以文件的形式直接给予的标准,而奖励性绩效工资在总量控制的基础上由各高校自行制定方案进行实施。

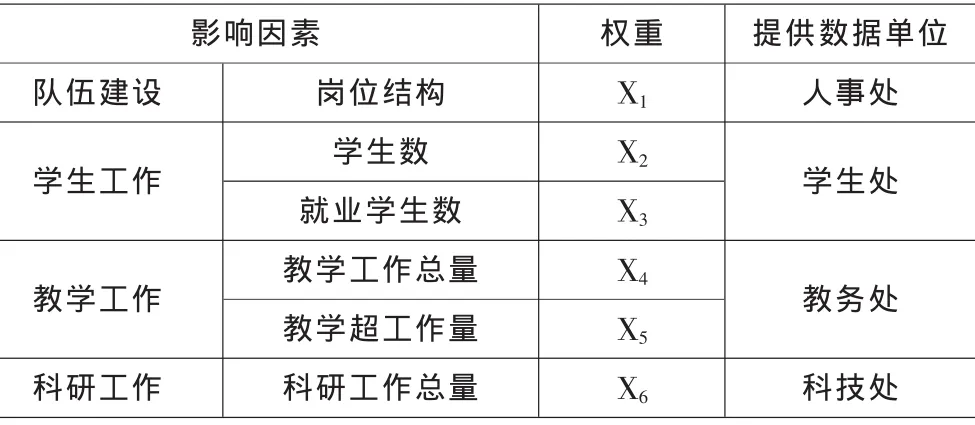

基本上,各高校制定的奖励性绩效工资的框架为基本津贴、目标津贴、业绩津贴等部分。基本津贴:依据本人聘任的岗位确定,体现个人的业务水平、工作能力和担负的责任;目标津贴:依据各学院、各部门完成目标的情况和目标考核的结果进行分配,体现各学院、各部门的综合实力;业绩津贴:依据个人教学科研工作的成果、承担的教学科研项目确定。基本津贴及业绩津贴的影响因素及权重如表1所示。

表1 基本津贴及业绩津贴的影响因素及权重

六、设计促进教职工专业素养发展的绩效工资结构

二级学院对教职工的具体情况更为了解,更清楚用何种方法、手段更为有效地激励教职工素养的提升,能做到因时、因人、因地制宜,灵活变通。因此决定了我们在做奖励性绩效工资设计时,应实施打包二次分配,根据各种影响因素所占的比重,及各二级学院业绩在全校业绩中所占的比例计算如何打包。然后由各二级学院根据学校总的指导原则及各二级学院的具体情况自行制定科学、合理、公平、体现绩效的二次分配方案,报学校审核并批准后按二次分配方案实施分配。

根据各高校发展的战略目标和阶段性目标及学校发展的侧重点、大学科研程度和研究生的拥有量等,我们可以将各高校划分为教学型高校、科研型高校和综合性高校。教学型高校比较侧重于教学,是以基础学科的教育为主,且多以本科教育为重点,需要应用型技能人才,着重教学能力。因此我们在奖励性绩效工资方案时,应提高教学工作所占的权重即X4、X5。通过收入分配的导向作用,使教职工努力的方向与学校发展相一致,致力于教学能力的发展;研究型学校与普通院校相比,研究型大学较侧重于学术研究,同时兼顾教学,需要学术型研究人才,看重科研能力。因此我们在奖励性绩效工资方案时,应提高科研工作所占的权重即X6,通过收入分配的导向作用,使教职工致力于科研能力的发展;综合型学校实施多学科均衡发展策略,专业覆盖面广,但也有各自的优势专业。人才培养应该致力于知识面宽,应变能力强,综合素质过硬,具有一定的复合知识,有开拓精神和研究潜力,以技术开发,技术应用为主的高级专门人才,教学能力和科研能力同时并重,因此我们在奖励性绩效工资方案时,应合理并重地分配教学工作X4、X5和科研工作所占的比重X6,来引导教职工的教学和科研能力发展齐驾并驱。

教师专业素养中不光包含专业知识、理论知识、教育哲学、逻辑学、心理学等显性知识、显性素养,还包含很难被清楚地识别和分享的隐形知识、隐形素养。隐形素养不易表达、结果分散、逻辑混乱、稍纵即逝。如想隐形知识、隐形素养转化显性知识、显性素养,化分散为聚集,化混乱为秩序,抓住机遇,把教师专业素养提升到最显著面,这就需要花费更多时间和精力。如何激励教师愿意花费这个时间和精力来化隐性为显性是个重点和难点。从绩效工资结果设计的角度出发,我们可以从奖励性绩效工资中挪出一块来专门用于此项的奖励。

[1]朱美妍等:浅议高校教师教育哲学素养[J].科教文汇,2013(6).

[2]徐平:学校在高校教师专业素养发展中的职能分析[J].福建论坛,2008(12).

[3]王秀春:知识管理助力高校教师专业素养的提升[J].科协论坛,2011(12).