草原生态补奖机制实施过程中存在的问题及对策研究

2013-08-08中国农业银行内蒙古分行金桥支行奈伦分理处010010

杨 轩 中国农业银行内蒙古分行金桥支行奈伦分理处 010010

苏 爽 吉林大学外国语学院 130012

刘岳明 内蒙古乌兰察布市乌拉特前旗团委 014400

高璐琰 内蒙古乌兰察布市乌拉特前旗动物卫生监督所 014400

自治区现有草原面积为11.249亿亩,但长期以来,草原严重透支,退化严重,致使传统草原畜牧业维系困难,牧区和广大牧民正面临生产和生活方式转变的严峻挑战,草原畜牧业、牧区和牧民的“三牧”问题突出。从2011年起,内蒙古自治区党委、政府高度重视,按照“保生态、保收入、保供给、保稳定”的要求,把落实国家草原补奖机制作为推进内蒙古草原生态保护建设,实现牧区发展、牧民增收、草原增绿的重要举措。现就乌拉特前旗草原生态补奖政策的落实成效、存在问题和对策探讨如下。

1 草原生态奖补机制落实成效

1.1 草原生态奖补政策落实迅速有力

自2011年乌拉特前旗在启动实施补奖政策2年来,旗委政府严格按照国家、自治区的要求,认真组织实施。2011年、2012年该旗草原奖补机制实际发放各项补贴7337.8万元。其中,禁牧和草畜平衡补贴4832.52万元;牧民生产资料补贴416万元;牧民转移安置项目1764万元;草原管护员12万元;牧草良种补贴313.28万元。共涉及大佘太镇、小佘太镇、明安镇等7个苏木镇39个嘎查村,1.78万户、6.39万人。

1.2 草原生态环境改善显著

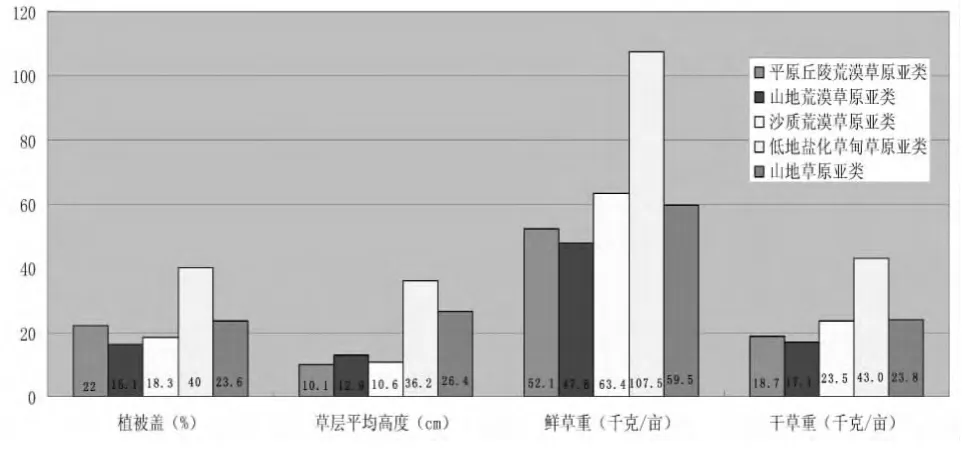

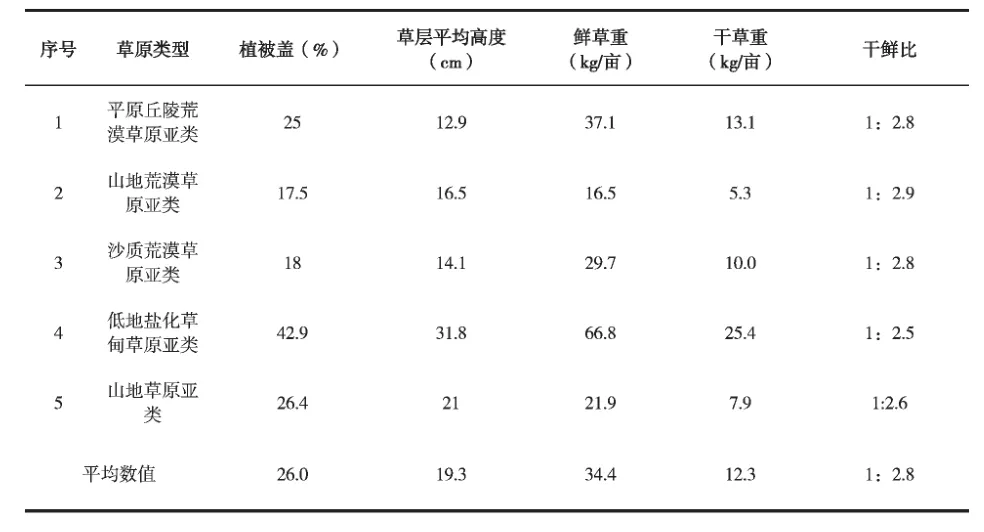

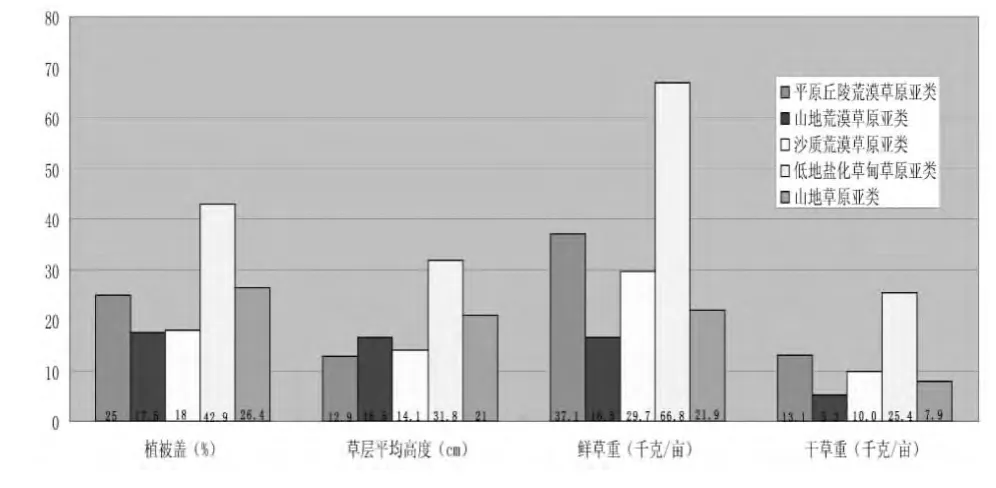

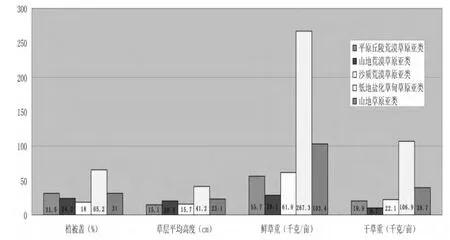

草原补奖机制等草原保护建设项目实施以来,乌拉特前旗草原生态环境明显好转,成效十分显著。草原监测数据表明,2010年、2011年和2012年植被盖度、高度、亩产干草量3年平均值分别为28%、20.5cm、25.7kg。2012年与3年平均值相比分别提高了6个百分点、2.5cm、14kg。具体见表1、表3与图 1、图 3。

表1 乌拉特前旗2010年各类型草原生产力指标汇总表

图1 乌拉特前旗2010年各类型草原生产力指标汇总图

表2 乌拉特前旗2011年各类型草原生产力指标汇总表

图2 乌拉特前旗2011年各类型草原生产力指标汇总图

表3 乌拉特前旗2012年各类型草原生产力指标汇总表

图3 乌拉特前旗2012年各类型草原生产力指标汇总图

在草原植被盖度、高度、亩产干草量增加的同时,草群结构也由单一型逐步向多样型转变,增加了柠条、沙蒿、沙打旺、针茅等优质种类。草原植被恢复后,水源涵养能力明显增强,水土流失得到控制。沙尘和大风天气日益减少,年均风速由来原来5~6 米/秒下降到目前的 3~4 米/秒。

1.3 草原生态建设成果得到巩固

乌拉特前旗草原多属温暖干旱、半干旱区,降水量多在350mm以下,牧草有效生长期只有5个月左右,天然草场的产草量 (按干草计算)仅为100~200㎏/亩。该旗将草原补奖机制牧民转移安置项目与旗退牧转移项目结合起来,对生存环境恶劣及就地扶持成本高且效益差的白彦花镇点不斯格嘎查实施了生态移民。落实移民资金1764万元,已转移安置牧民441人。通过生态移民,围封禁牧,草畜平衡等措施的实施,有力地巩固了草原生态建设成果。从该旗农牧部门了解到,从2002年开始到现在,该旗天然草原草群结构发生很大变化,优良牧草比例有所增加。特别是近两年来,草群盖度达到20%,暖季生物产量达到40kg,植被高度提高了30%。

1.4 促进了畜牧业经济结构的调整

调查发现,在实行草原补奖机制之前,该旗大部分牲畜群圈舍简陋,饲养管理方式粗放,牲畜出栏率低,饲草料大量浪费,饲养成本不断攀升。在草原奖补机制实行后,加大了对农牧民在禁牧休牧、划区轮牧、刈割利用、封滩育草、松土施肥、舍饲圈养、防止病虫鼠害等方面的培训和示范,逐步改变农牧民的传统粗放的饲养管理方式。再加上该旗结合农技推广和牲畜棚圈建设及牲畜良种补贴项目,积极推行舍饲圈养的养殖模式,畜牧业经济结构正在进行深刻调整,现代畜牧业发展势头良好。

2 草原生态补奖机制实施中存在的问题

2.1 草畜平衡推广难度大

该旗草原类型以荒漠为主,无论是划为禁牧还是草畜平衡的草原,总体生产能力都很低,加之牧区户均草场面积小、人均牲畜差异较大,按35亩天然草场饲养1个羊单位的标准实施草畜平衡,有些地区连温饱问题也无法保证。而且划为禁牧的草原将享受国家4.74元/亩的补贴,划为草畜平衡只能享受国家1.185元/亩的补贴,虽然该旗政府为了与全旗禁牧政策相一致,把禁牧和草畜平衡的补贴标准都提高到了4.95元/亩,可是旗政府配套资金一旦无法到位,农牧民实施草畜平衡将比禁牧付出的代价更大。相比之下,牧民更愿意接受禁牧而不接受草畜平衡。

2.2 禁牧周期相对较短

根据多年的草原保护和建设实践经验,5年的禁牧期对于该旗这样的荒漠草原来说时间太短,即使取得了一定的生态成效,也禁不起二次利用。同时对于农牧民来说,由于受舍饲圈养条件的限制,如果实施禁牧就意味着放弃畜牧业生产,这与"禁牧不禁养、减畜不减肉"的禁牧原则相悖,并且势必导致农牧民收入下降。所以5年的禁牧周期不仅不利于草原生态的恢复,也不利于农牧民增收致富。

2.3 各项制度需要进一步完善

对于荒漠草原来说,国家奖补资金的多少与牧民实际禁牧做出的牺牲不相适应,特别是人口相对集中、户均草场面积小、草原载畜压力大、急需实施退牧转移的地区,奖补资金额度小,农牧民参与的积极性和主动性不够,取得的生态效果也不明显。而且在奖补资金的发放上,没有与农牧民履行禁牧义务进行有效挂钩。对因禁牧考核扣下的补贴资金如何使用没有明确具体的操作办法。

2.4 配套资金、项目没跟上

根据该旗实际情况,对全旗568.18万亩的草场统一以禁牧标准全覆盖后,共需资金2812.49万元,抵消中央下达禁牧、草畜平衡2028万元以后,仍需旗财政补助资金784.1万元;加上管护人员工资12万元,共需旗财政配套资金796.1万元。尽管该旗政府已全额配套2011年资金,但由于该旗本级财力有限,无力全部承担,无疑给政策的实施带来变数。虽然草原奖补机制配套实施了牧民生产资料补贴、牧草良种补贴、牧民转移安置项目,但由于补贴力度和规模没有跟上或配套项目不全面等问题,导致草原奖补机制在项目推进上后劲不足。

3 加强草原奖补机制的对策

3.1 加大禁牧补贴面积,保障生态安全

本着“保生态、调结构、惠民生”的实施原则,结合荒漠草原和该旗的实际情况和农牧民群众的意愿,加大投入力度,进一步扩大禁牧面积,延长禁牧期限。与此同时,要协调好林业、畜牧草原的禁牧职能,充分发挥草原管护员的管护作用,力争在禁牧工作上形成合力,真正将补贴资金落实为“禁牧补贴”而非单纯的扶贫资金。

3.2 建立政策修复机制

草原奖补机制从诞生到实施共经历3个年头,对于这样一个系统而又复杂的新政策,在实施的过程中难免会出现这样那样的问题,这就需要建立启动政策修复机制,以充实和完善现有政策。在落实禁牧和草畜平衡政策过程中,制定切实可行的奖补机制奖惩办法,对奖补工作成绩突出的苏木镇和嘎查村给予奖励,对不履行禁牧政策或者破坏草原的农牧户进行惩罚。同时还要建立责任追究制度,对于在禁牧区放牧,对牧民奖补资金落实不到位的苏木镇,要层层追究领导责任。

3.3 加大配套项目投入力度,转变生产方式

草原奖补机制是一项长期而艰巨的任务,除了要认真落实好中央的奖补政策外,还要切实研究禁牧和推行草畜平衡后农牧民的生存和发展问题。必须着力转变农牧民生产方式,不断提高舍饲畜牧业生产水平和效益。

(1)落实牧草良种补贴项目

尽管国家投入资金用于牧草良种补贴,但由于补贴标准低,农牧民及养殖场(户)种植牧草的积极性不高,难以解决草畜矛盾。各级政府应当加大投入,提高牧草良种补贴标准,引导广大农牧民大力实施人工种草、草地补播改良,建立抗灾保畜打贮草基地,提高草地生产能力,增加饲草料供给,减轻天然草原载畜负荷。

(2)推广舍饲圈养技术

以落实牲畜良种补贴项目为依托,以实施农技推广项目为契机,整合和捆绑相关项目和资金,推进现代畜牧业发展进程,鼓励、引导农牧民由“靠天养畜”的传统方式向科学养畜、健康养畜的现代畜牧业生产方式转变。推行舍饲半舍饲养殖方式,减轻天然草原放牧压力。推广规模养殖新技术,加快牲畜出栏周转,提高科学养殖水平。

(3)加大牧民转移安置力度

牧民转移安置是系统工程,需要几年甚至十几年的努力,才能确保牧民“移得出、稳得住、能致富”,而且转移安置牧民也是保护草原生态环境最有效、最直接、成本最高、难度最大的工程。所以要坚持不懈的通过各种方式引导转移牧民积极主动开辟属于自己的致富道路,激发牧民就业、创业、致富热情。政府要积极落实一系列鼓励创业、就业的扶持政策。建立转移劳动力基本情况数据库,有针对性的开展转移就业和培训服务。同时,对转移牧民中有创业意愿的人员组织创业能力培训,对创业牧民实施放宽创业贷款条件,申请小额贷款给予贴息补助,减免行政事业收费等政策。设立牧民转移安置专项基金,用于转移牧民进城创业、居住、社会保障、技能培训等方面补助。在"稳得住,能致富"方面,努力形成政府搭桥,牧民主动,社会各界广泛参与的生动局面。

3.4 建立矛盾纠纷协调解决机制

从近年来草原矛盾发生和发展情况来看,只要涉及草原的矛盾纠纷不会单单的牵扯草原问题,而是错综复杂的社会问题,如果单凭草原监理一个部门解决这些问题,将不利于政策的顺利实施和牧区的和谐稳定。所以在草原奖补机制领导小组成员框架下,急需建立由旗政府牵头,信访、农牧、国土、民政、林业等部门参与的草原矛盾协调解决机制,理顺农牧区因草原问题而引发的各类矛盾,集中力量解决历史遗留难题、多种利益纠葛的社会矛盾,为政策的实施提供稳定的社会环境。

3.5 做好草原监测与防灾减灾工作

及时掌握草原奖补机制实施的成效,应用遥感卫星技术,结合地面抽查数据,在禁牧区域内,建立监测评估指标体系,对区域内的草原变化情况进行全面监测与评估。禁牧区每年进行一次植被恢复状况监测与评价,植被恢复水平分为未恢复、初步恢复、较好恢复和恢复四级进行评价。认真落实鼠虫害和有害植物治理,加大防灾减灾资金投入,建立健全灾害应急反应机制,提高灾害防范能力。