叠前深度偏移在复杂构造成像研究中的应用——以川东三岔坪高陡构造为例

2013-07-14屠志慧孔令霞

陈 骁 董 霞 曾 鸣 屠志慧 孔令霞 韩 嵩

1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院 2.中国石化西南油气分公司勘探开发研究院

1 三岔坪构造地质简况及地震资料品质

三岔坪构造位于四川盆地川东平行褶皱带中的云安厂构造带东南部,北与云安厂构造相接,南隔一向斜与硐村西潜伏构造相望,西南与冯家湾构造相邻,东与硐村构造斜鞍相接。北部主要出露中三叠统雷口坡组石灰岩和上三叠统须家河组砂岩,激发、接收条件较差;南部主要出露中侏罗统沙溪庙组、下侏罗统自流井组和上侏罗统遂宁组砂岩、砂泥岩,激发、接收条件相对较好。区内以山地地形为主,地势由东向西逐渐变高,山地面积占该区总面积超过80%。该区属山地地貌,地形起伏较大,最低海拔为175m,最高海拔为1 125m,相对高差达1 000m,地形切割厉害。

三岔坪构造位于大巴山构造域和川东高陡构造域的交界部位,由于受到两个构造域的影响,且三岔坪潜伏构造自形成开始,经历了多期次构造运动,造成了现今复杂的构造面貌,这也是造成地震资料信噪比低,偏移成像效果差的重要原因。

2 叠前深度偏移方法概况

目前被广泛使用的叠前时间偏移只能解决共反射点叠加问题,不能解决成像点与地下绕射点位置不重合的问题,因此叠前时间偏移主要应用于地下横向速度变化不太复杂的地区。当速度存在剧烈的横向变化、速度分界面不是水平层状时,只有叠前深度偏移能够实现共反射点的叠加和绕射点的归位,使复杂构造或速度横向变化较大的地震资料正确成像,可以修正陡倾地层和速度变化产生的地下图像畸变。

已知精确速度模型的情况下,叠前深度偏移被认为是精确获得复杂构造内部映像最有效的手段,是一种真正的全三维叠前成像技术。但叠前数据处理时数据量很大,以地质模型为基础,需反复修改模型,进行多次迭代,只有大容量的计算机才能实现[1-3]。

叠前深度偏移作为地震资料处理中的一项新技术,目前越来越多地用于实际生产中。国内叠前深度偏移技术的探索始于1995年胜利油田的古潜山勘探,到现在已有10余年的发展历程 。

目前国内研究和应用的叠前深度偏移技术基本上可以概括为:①基于波动方程积分解的克希霍夫积分法叠前深度偏移;②基于波动方程微分解的波动方程叠前深度偏移。而大量用于生产的主要是前者。进入20世纪90年代后,叠前深度偏移开始逐步应用于油气勘探地震数据的精细处理和高精度成像中[4-5]。

叠前深度域成像技术的推广应用除偏移算法外,还面临静校正、低信噪比和复杂构造建模3个技术难题。在叠前深度偏移技术研究推广中,速度模型的建立是最关键的技术难题,也是非常重要的一个环节。在当今偏移成像算法日趋完善的情况下,速度模型的正确与否或其精度的高低直接影响着偏移成像的效果。特别是目前需要开展叠前深度偏移处理的地区大多为地下岩性变化大、构造非常复杂的地区,如具有逆掩断层、盐丘和高陡倾角构造的地区[6-12]。

四川盆地复杂构造带表层复杂、地下断裂发育、速度横向变化剧烈、资料品质较差,同时面临地质构造认识不清、层速度分析误差和速度各向异性等问题,经反复多次迭代后的偏移速度模型最终误差仍然很大。在这样的条件下采集的地震资料的信噪比一般比较低,建立高精度的速度模型相当关键。

3 在三岔坪复杂构造成像中的应用

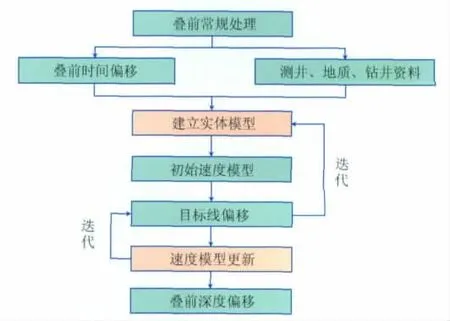

根据三岔坪构造的实际情况,在叠前常规处理和叠前时间偏移的基础上,结合测井、地质等相关资料,建立实体模型和速度模型,进行叠前深度偏移研究,具体思路如图1。

图1 叠前深度偏移方法流程图

在建立实体模型的过程中,笔者查阅了前人对三岔坪构造的综合研究成果,结合大量相关地质资料[13-16],进行了叠前时间剖面的构造解释(图2)。

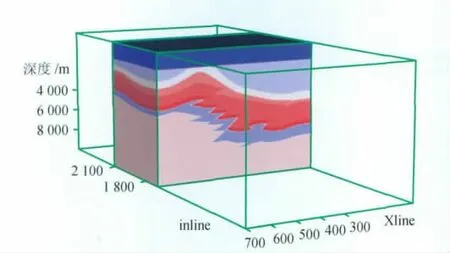

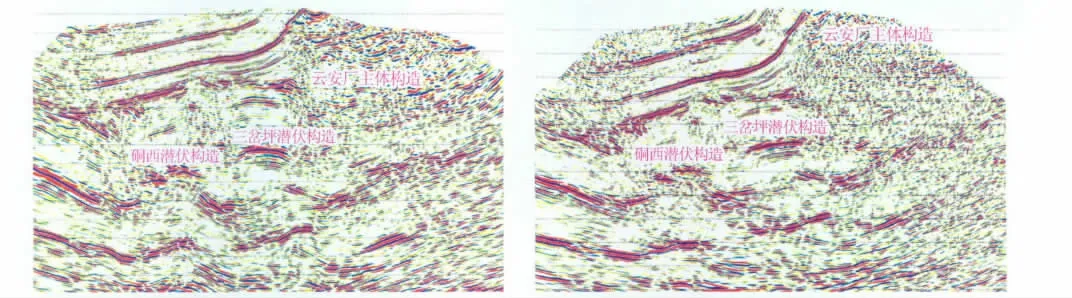

将解释成果运用于实体建模,充填层速度之后,建立速度模型(图3),使用Spherical Eikonal叠前深度偏移方法进行试验,得到叠前深度偏移结果。对比叠前时间偏移剖面(图4)可以看出,硐西潜伏构造和三岔坪潜伏构造的构造背斜部位以及相间的向斜部位成像均取得较好的效果,而叠前深度偏移剖面的背斜构造形态更加陡峭,更符合实际地质情况,断点的位置也得到了相应的改善。

图2 叠前时间剖面构造解释图

图3 由区域层速度充填实体模型得到的速度模型示意图

在保持浅层的成像效果的情况下,剖面深部与云安厂主体构造部位成像效果也得到了一定改善,与叠前时间偏移剖面效果近似,可能为主体构造的正常地震响应。并且对叠前深度偏移成果进行解释,与工区内某实钻井位深度数据进行对比(表1),误差较小。可以说,利用构造解释模型进行叠前深度偏移试验成像效果较好。

图4 叠前深度偏移成果(左)与叠前时间偏移成果(右)对比图

表1 叠前深度偏移成果层位深度与X井实钻深度对比表

4 结论

1)叠前时间偏移只能解决共反射点叠加问题,不能解决成像点与地下绕射点位置不重合的问题。当速度存在剧烈的横向变化、速度分界面非水平层状时,只有叠前深度偏移能够实现共反射点的叠加和绕射点的归位,使地震资料正确成像。

2)在叠前深度偏移过程中,速度模型的建立是非常重要的一个环节。特别是针对四川盆地复杂构造带表层复杂、地下断裂发育、速度横向变化剧烈、资料品质较差,同时面临地质构造认识不清、层速度分析误差和速度各向异性等问题,经过反复多次迭代后的偏移速度模型最终误差较大,建立高精度的速度模型非常关键。

3)由实体模型和区域层速度获得速度模型的建模方法,得到的叠前深度偏移结果,剖面断点得到一定改善,绕射归位合理,信噪比较高,构造形态清楚,成像效果较好。

[1]马在田.地震成像技术[M].北京:石油工业出版社,1989.MA Zaitian.Seismic image technology[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1989.

[2]王焕弟.地震资料叠前偏移成像——方法、原理和分析[M].北京:石油工业出版社,2002.WANG Huandi.Seismic prestack migration imaging -method,principle and analysis[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2002.

[3]刘素芹,何旭莉,何潮观,等.叠前深度偏移及应用研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(4):35-37.LIU Suqin,HE Xuli,HE Chaoguan.Study on prestack depth migration and the application[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition,2009,31(4):35-37.

[4]王喜双,梁奇,徐凌,等.叠前深度偏移技术应用与进展[J].石油地球物理勘探,2007,42(6):11-15.WANG Xishuang,LIANG Qi,XU Ling,et al.Application and progress of prestack depth migration technology[J].Oil Geophysical Prospecting,2007,42(6):11-15.

[5]程玖兵,刘玉柱,马在田,等.山前带地震数据的波动方程叠前深度偏移方法[J].天然气工业,2007,27(2):38-39.CHENG Jiubing,LIU Yuzhu,MA Zaitian,et al.Wave equation prestack depth migration of foothills seismic data[J].Natural Gas Industry,2007,27(2):38-39.

[6]JIN Shengwen,WU R S.Common offset pseudo-screen depth migration[C]∥SEG 69thAnnual Meeting,October 31 -November 5 1999,Houston,Texas,USA.Tulsa:Society of Exploration Geophysicists,1999.

[7]JIN Shengwen,MOSGER C C.3-D prestack wave equation common offset pseudo-screen depth migration[C]∥SEG 70thAnnual Meeting,2000,Alberta,Canada.Tulsa:Society of Exploration Geophysicists,2000.

[8]LE ROUSSEAU J H,DE HOOP M V.Modeling and ima-ging with the scalar generalized-screen algorithms in isotropic media[J].Geophysics,2001,66(5):1551-1568.

[9]SCHNEIDER W A.Integral formulation for migration in two and three dimensions[J].Geophysics,1978,43(1):49-76.

[10]KEHOT H,BEYDOUN W B.Paraxial ray Kirchhoff migration[J].Geophysics,1988,53(12):1540-1546.

[11]张建伟,强芳青,贺振华,等.三维叠前深度偏移在复杂断裂区的应用[J].天然气工业,2004,24(3):52-54.ZHANG Jianwei,QIANG Fangqing,HE Zhenhua,et al.Application of 3Dprestack depth migration in complicated fault areas[J].Natural Gas Industry,2004,24(3):52-54.

[12]帕尔哈提,钱根宝,蒋在超,等.准噶尔盆地南缘油气勘探中的关键地震技术[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(5):31-36.PAERHATI,QIAN Genbao,JIANG Zaichao,et al.Key seismic technology on oil-gas exploration in southern margin of Junggar Basin[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition,2009,31(5):31-36.

[13]蔡正旗,蔡矿,徐志明.川东三岔坪潜伏构造石炭系储层特征及有利区预测[J].天然气地球科学,2005,16(6):715-718.CAI Zhengqi,CAI Kuang,XU Zhiming.Carboniferous reservoir characteristics in Sanchaping buried structure in the east of Sichuan and prediction for favourable exploration area[J].Natural Gas Geoscience,2005,16(6):715-718.

[14]张庆龙,卢华复,何建坤.大巴山前缘含油气构造条件[J].天然气工业,1995,15(4):5-8.Zhang Qinglong,Lu Huafu,He Jiankun.Oil-bearing structure environment in the frontal Dabashan[J].Natural Gas Industry,1995,15(4):5-8.

[15]胡明,陈蓉,陈华生,等.南大巴山造山带构造特征及油气勘探方向[J].天然气工业,2008,28(11):26-28.HU Ming,CHEN Rong,CHEN Huasheng,et al.The tectonic feature and oil & gas exploring field in the orogenic zone of south Dabashan Moutain[J].Natural Gas Industry,2008,28(11):26-28.

[16]韩应钧,丁玉兰.大巴山南缘中岗岭—黑楼门剪切断裂带识别及其勘探实践中的意义[J].天然气工业,2002,22(增刊1):40-44.HAN Yingjun,DING Yulan.Identification of Zhonggangling-Heiloumen shear fault zone along the southern margin of Daba Mountains and its significance in exploration practice[J].Natural Gas Industry,2002,22(S1):40-44.