基于防灾功能的公园绿化改造研究

——以合肥市生态公园为例

2013-07-13陈艾洁

陈艾洁

(安徽城市管理职业学院艺术系,安徽合肥230036)

基于防灾功能的公园绿化改造研究

——以合肥市生态公园为例

陈艾洁

(安徽城市管理职业学院艺术系,安徽合肥230036)

通过对合肥市生态公园绿化现状的调研,分析其防灾绿化改造的意义和可能性,本着“最大利用,最小扰动,最优功能,平灾结合”的改造原则,提出绿化布局、植物配置和树种移植调整的方案和构想,对生态公园的绿化进行重新布局调整,强化和优化其绿化的防灾功能,以期为今后的研究提供基础.

城市灾害;防灾公园;公园绿化;城市生态公园

随着城市灾害日益严重和城市空间的日益紧张,许多国家都在城市公园的基础上构建防灾绿化和设施,形成平灾两用的防灾公园.基于防灾功能的公园绿化改造主要是在普通公园的绿化现状基础上,根据公园的文化定位和服务功能,通过对公园的现状绿化进行重新调整、布局来强化、优化公园的防险避灾的功能,从而形成平灾两用的防灾公园.

本文通过对合肥市生态公园进行绿化现状的调研和分析,对其现有绿化进行基于防灾功能的改造研究和构想,以期为今后此类研究提供基础.

1 公园防灾改造的意义

1.1 节约城市土地和公共资源

新建防灾公园需要大量的土地和资源,在城市土地和空间日益饱和的现状下,可行性较低;现有城市公园区位优势明显、骨架完整、植被生态群落完整,具有防灾功能潜质,因此基于防灾功能的公园绿化改造无疑是节约城市土地和公共空间资源的有效手段.

1.2 为老城区新建防灾避难所提供实际可能

城市老城区具有人口集中、规划无序、灾害隐患多的特点,其防灾必要性高但防灾规划和设施却相对落后,利用老城区中设施和功能较完整的公园进行防灾改造可为老城区建立防灾避难所提供了新的思路和可能,因此将是未来防灾公园建设的主要方向之一.

2 公园概况及示范意义

2.1 该公园具备中国多数城市公园的典型特征,具有代表性

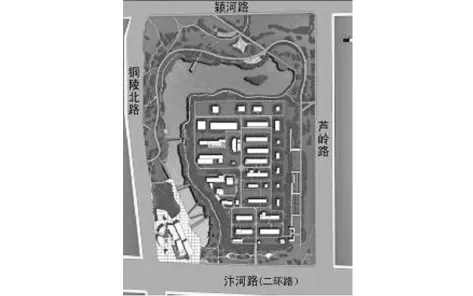

合肥市生态公园为合肥市的市级公园,肩负着城市绿肺和城市游览休闲的功能,与中国多数城市公园一样具备一些集中的广场、水系和大范围且较成熟的绿化(如图1),其规划设计手法和建造工艺都与中国多数城市公园无异,因此以此公园为研究对象具有较高的代表性和典型性.

图1 生态公园现状平面图

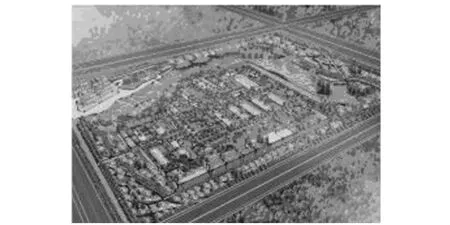

2.2 区位优势明显,具有重要的防灾功能和示范意义

合肥市生态公园位于合肥市东南角,邻接合肥北二环路上,用地面积约8.2平方公里,与规划中的城市生态廊道相连接,是合肥南淝河景观轴线的重要组成部分.其辐射半径300米内有威尼斯水城、巴黎春天、华府竹丝苑、香江生态丽景4个居住小区,灾难发生时,该公园可在第一时间为数以万计居民提供避难场所,因此具有重要的防灾功能和示范意义.

图2 公园周边300m环境示意图

2.3 具备良好的绿化和设施条件

公园种植数以万计的各类植物、拥有近20余万平方米草坪、近10万平方米的水面,是一个大型开放式城市生态公园.内部建有大型广场、人工湖、露天营地、儿童游乐园、钓鱼岛等40余处设施,其中草坪可以作为安置避难帐篷处所,水面可以作为应急水源,广场和露天营地可以作为应急直升机停机坪和避难指挥中心,因此具备良好的绿化和设施条件

3 改造原则

本次改造本着“最大利用,最小扰动,最优功能,平灾结合”的改造原则,旨在研究如何以最小的扰动为代价对公园的现有绿化资源进行最大的利用和调整,以达到平时风景优美、灾时及时避难的最佳布局和功能,为今后的基于防灾功能的公园改造提供范例和参考.

4 公园植物群落与种群现状及分析

公园总面积约56公顷(含红星机电厂),该调研涉及区域约40公顷(除去红星机电厂约16公顷),其中涉及树木共4千多棵,100多种;公园沿内部主干道和沿湖地带均形成了较茂密的观赏林带,乔灌草层次分明,错落有致,树种调研数据如下(只列举树木超过50棵以上的乔木):

表1 乔木现状调查表

植物种群调查如表1,表2:

4.1 绿化分析

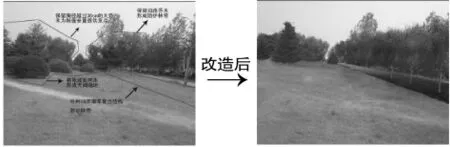

4.1.1 公园四周邻接道路处多为开阔草坪,不利于隔离火源和毒气等灾害源(如图3)

公园南部、东部以及西部沿路地带均形成了开阔的草坪,以供周边居民踏青游赏,但是在防灾功能上缺乏紧密的防护林带,无法隔离火源和毒气等灾害源.

表2 灌木及地被现状调查表

4.1.2 生态公园骨干树种为香樟,该树种不利于防灾及隔离火源(如图4)

图3 内部香樟众多

图4 沿路有大量开阔场地

据树木调研数据显示,公园香樟共约628棵,基数大分布广,该树种虽然具有一定的防风抗烟尘和毒气的防灾效果,但是对于震后最主要的次生灾害火灾却没有良好的抵御能力,因此会降低公园的防灾功能.

4.1.3 内部部分地带密林丛生,植被丰富,不利于安置帐篷(如图5)

图5 公园内部密林

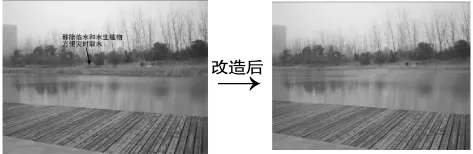

4.1.4 沿湖地带植物稠密,不利于灾时取水和避难(如图6)

图6 沿湖地带植物稠密

5 公园防灾改造构想

5.1 调整公园总体绿化布局,结合道路隔离带,形成“回字形”防灾绿化格局(即F2PS区)

图7 生态公园防灾绿化改造布局分析图

结合公园沿主路绿化条件较好的现状,布局拟沿路形成回子型双层防灾隔离林带,即沿公园边缘和公园主路分别形成10m主防灾林带和5m的副防火林带,以增强防灾林带的防灾功能;防灾隔离林带内部形成以草坪和乔草结构为主的开阔避难区.灾难发生时,灾民可进入5m防灾林带内的核心避难区进行应急避难,灾后可扩散至10m防灾林带内的避难安置区域进行灾后安置.适当移除沿湖区域的部分树木,以方便灾时取水.

5.2 结合公园防灾功能区域,优化和营造相应绿化植被群落,达到防灾效果

将公园分为防灾林带区、应急避灾区、避难安置区,结合各防灾区域的不同功能,进行绿化植被群落的营造和调整.

图8 生态公园防灾绿化改造效果图(灾时安置帐篷)

防灾林带区:以具有防火防风功能的乔灌草复合结构林带为主,建议植物群落模式:香樟+珊瑚+马尼拉,女贞+冬青+马尼拉,池杉+海桐+马尼拉,三种模式交替形成防灾林带,可以对火源、毒气、风沙起到良好的防护效果.公园现状防灾林带区有一定的乔木和灌木,可以很好进行保留利用;另有一定面积的草坪需要进行结构的优化和调整.

应急避灾区、避难安置区:以乔草结构和开敞草坪为主,以便为发生灾难后安置帐篷提供足够的空间和相应的支点.根据现状调研,发现该区域现以草坪和乔草结构的较开敞空间为主,结合部分模纹地被和灌木球.

5.3 对原有树木进行调整、置换,优化强化绿化配置的防灾功能

防灾林带区:在林带断裂区补种乔木和绿篱,与原有绿化一起形成连贯的防灾屏障;由于现状香樟数量较多但防火性能欠缺,全部移除对公园扰动太大,为减少资源浪费和扰动,建议将此处干径<20cm的香樟替换为女贞,保留的香樟下层补种珊瑚绿篱以强化林带的防火功能.

图9 防灾绿化改造示意图1

图10 防灾绿化示意图2

避难安置区内保留干径>30cm的乔木,为帐篷安置提供支点;将冠型完整、树形优美的乔木和灌木就地移植入回字形防灾林带;将树形较差、生长不良或含有毒物质的树木(如夹竹桃等)进行彻底移除.

6 结语

基于防灾功能的城市公园绿化改造的研究在我国的研究起步较晚,除了在规划上、技术上的问题,更重要的是牵涉的部门多,情况复杂多样,因此还需要进行不断的实践和研究、总结经验,才能形成一套完整的改造制度和方案,希望在不久的将来我国城市公园绿化不仅具有平时的生态观景功能,还能肩负起灾时的防灾避难功能,成为“平灾两用”的公园绿化景观.

〔1〕“5.12”地震后成都防灾公园改建设计探讨[J].河北林业,2009(6):37.

〔2〕李德华城市规划原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.252-263.

〔3〕邓易城市生态公园规划设计方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.7-3.

〔4〕李景奇.城市防灾公园规划研究[J].中国园林, 2007(7):16-22.

〔5〕郭美锋,刘晓明.构建具有“柔性结构”的防灾城市-由伊朗巴姆大地震引发的对当前城市防灾绿地建设中问题的思考[J].北京林业大学学报:社会科学版,2006,5(01):20-23.

〔6〕许浩.日本东京都绿地分析及其与我国城市绿地的比较研究[J].国外城市规划,2005,20(6):27-30.

TU976+56

A

1673-260X(2013)08-0122-04

安徽自然科学基金项目资助(Kj2012z013)