天环坳陷区沉积特点及成藏控制因素浅析—以环江油田长8油藏为例

2013-07-12刘军全刘晓东

刘军全,冷 福,李 晓,刘晓东

(中国石油长庆油田分公司第七采油厂,甘肃环县 745708)

鄂尔多斯盆地按照构造演化史及现构造形态,可划分为伊盟隆起、渭北隆起、西缘冲断带、天环坳陷带、伊陕斜坡带、晋西挠褶带6个一级构造单元[1]。其中陕北斜坡以简单、平缓的西倾构造与三角洲前缘构成立体的配置,形成了以靖安、安塞、姬塬等油田为代表一批大油田,极大的推动了鄂尔多斯盆地油气储量的快速增长。紧邻它的天环坳陷带,在平面上呈南北向带状分布,夹持于陕北斜坡和西缘断裂带之间,不仅受到了两大构造单元的影响,而且处在盆地的“锅底”,成油藏条件相对复杂,长期得不到开发者的重视。近年来,随着勘探开发技术的进展和油气开发逐渐向西延伸,在坳陷南部成功开发了镇泾、镇北等油田,说明了天环坳陷区也具备了油藏形成的有利条件。环江油田位于天环坳陷中段,东与姬塬油田紧邻,南与陇东油田相接。2008年投入开发,在三叠系延长组中下部多个储层发现了油藏,探明地质储量超亿吨,生产规模接近百万吨,显示出巨大的开发前景。笔者以三叠系长8储层作为研究对象,对沉积特点和成藏控制因素进行研究和总结,以帮助下一步的油气勘探部署和滚动建产。

1 地质背景

鄂尔多斯盆地是一个古生代稳定沉降、中生代坳陷迁移、新生代周边扭动、断陷的多旋回叠合盆地。天环坳陷区是西缘掩冲构造带推覆、东迁、隆升与坳陷的对立统一体,是白垩统沉积的前渊,构造面貌为一平缓的呈俯冲插于冲断带之下的斜坡[1]。晚三叠系延长组为一套大型内陆三角洲沉积体系,形成多个有利的生储盖成藏组合,发育多个重要的含油层系。在三叠世沉积时,鄂尔多斯盆地受到周缘多物源供给[2-4],形成了巨大的三角洲前缘储集砂体。环江长8属于西北的盐池-麻黄山沉积体系,受到北西、北东、西南三种物源的影响,主要以西北物源为主,对研究区内长8的成藏有决定性的作用。

2 沉积特征

2.1 沉积相特征

众多研究成果[5,6]表明鄂尔多斯盆地延长期气候以亚热带潮湿型为主,主要为湖泊沉积环境,以浅湖—半深湖为主,湖底坡度平缓,在大型河流入湖的地区极易形成特殊的浅水三角洲沉积体系。长8沉积期,研究区周边地形十分平缓,倾角很小,大的构造背景处于基底整体一致下降的坳陷时期,沉积环境主要表现为浅水湖泊,湖平面升、降和湖平面波动频繁,由此引起岸线摆动幅度大而迅速,在河流入湖处发育浅水三角洲。岩芯中发育垂直虫孔、碳化植物碎片等指相标志,同时砂岩中常见冲刷面构造及滑塌构造,主要层理有块状层理、交错层理、平行层理、斜层理、波状层理及变形层理等,综合反映为三角洲前缘浅水沉积环境。

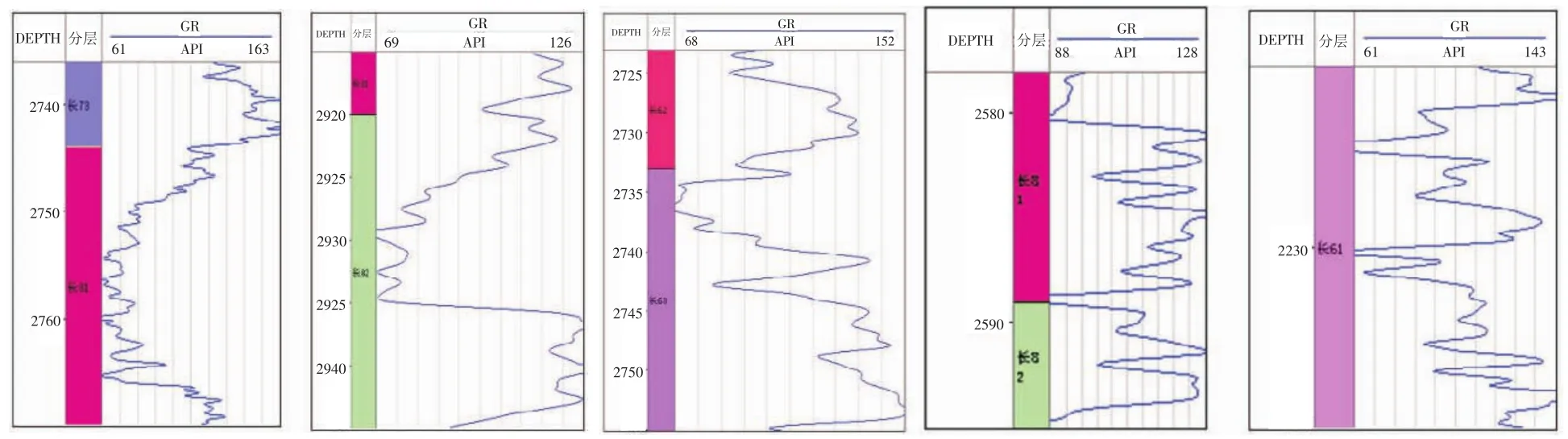

湖岸线[5]在盐池-定边-冯地坑一线,研究区发育三角洲前缘亚相沉积,共发育5种微相类型。其中水下分流河道以浅灰色、灰绿色中细粒砂岩、粉细砂岩和粉砂岩为主,夹泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,垂向上呈多层正韵律砂层叠加成向上变细的正粒序剖面结构。电测曲线特征为箱状、钟状,自然伽玛曲线幅度较低,齿化较少,视电阻率幅度起伏不大。河口坝多位于自然电位曲线负偏最大幅度的下方,曲线幅度低于其上部的水下分流河道,高于下部的席状砂或远砂坝,在25 mV附近,以漏斗形或台阶状漏斗形为主。分流间湾为深灰色泥岩和泥质粉砂岩的韵律薄互层组合。在剖面结构上,该微相往往位于水下天然堤之上,自然电位和伽玛曲线形态呈低幅度微齿或线状。

2.2 岩石特征

储层岩性为细~中粒岩屑长石砂岩,碎屑成份占83.56%,其中石英含量27.01%,长石含量31.82%,各类岩屑含量24.53%;填隙物成份占15.96%,主要为云母(5.49%)、水云母(5.27%)、铁方解石(2.73%)、高岭石(1%)、和硅质(1.41%)。岩石结构成熟度低,磨圆度为次棱角状,颗粒支撑,线性接触,胶结类型为薄膜~孔隙式胶结。

2.3 储层特征

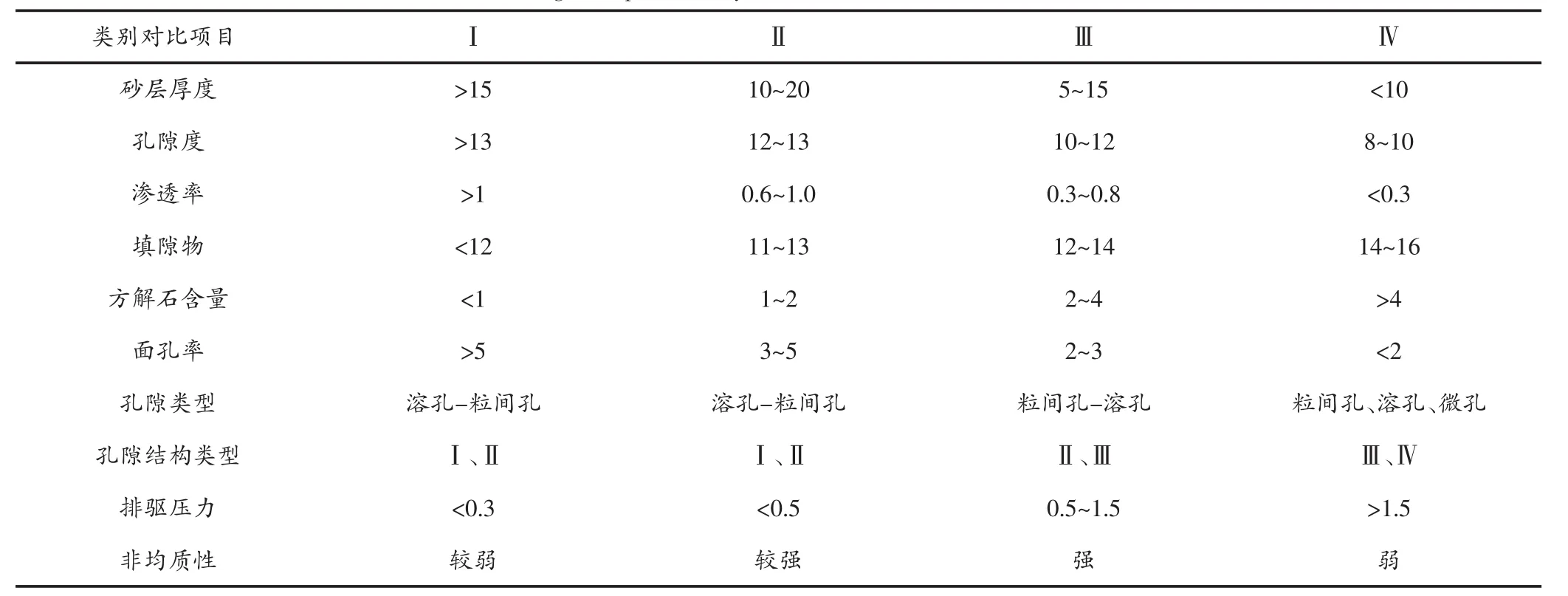

孔隙类型以粒间孔、长石溶孔为主,发育少量岩屑溶孔、晶间孔及微裂隙,以小孔细喉型和细小孔微细喉型为主,层孔隙结构相对较差,以小孔微细喉为主,排驱压力较高,平均为2.57 MPa,中值喉道半径为0.06 μm,平均孔隙度为 8.41%,平均为 0.41×10-3μm2,以超低渗透储层为主,但存在局部相对高孔高渗区。通过岩石类型、孔隙类型、压汞参数及物性分析可以看出,本区长8储层物性相对较差,为Ⅲ、Ⅳ类储层(见表1)。

图1 研究区长6、长8测井相特征Fig.1 Ordos basin of Chang 7 hydrocarbonsource rocks distribution

表1 长8低渗透油层分类评价表Table1 Chang8 low permeability reservoir classification evaluation form

3 成藏控制因素分析

3.1 紧邻次一级的生烃中心保证了充足的油源

鄂尔多斯盆地油气勘探实践说明[6,8],烃源岩的分布决定了油气田的分布。据对盆地内长7高阻泥岩厚度的研究[19],湖盆沉积坳陷呈北西-南东向展布,湖盆底部形态具明显的分割性,以马岭-白豹和两个陆梁(高阻泥岩薄带),北部姬塬一带出现两个次一级的沉积坳陷。研究区位于西部沉积坳陷区,烃源岩分布厚度在10~50 m不等。平均厚度大于30 m,已发现的长8油藏均处于厚度40 m左右的区域内,表现了明显的“源控成藏”特征。高阻泥岩有机质丰度高,有机碳大于15%,泥岩的总有机碳质量分数平均达2.7%,氯仿沥青“A”质量分数平均达0.35%,干酪根主要为Ⅰ2ⅡA型,镜质体反射率Ro在0.8%~1.2%,其有机质处于中等成熟阶段,为很好的烃源岩。长8油层组大套水下分流河道砂体顶部发育厚度较大的烃源岩(长7段),上部的烃源岩既是生油层,又是良好的盖层,在燕山运动影响下,构造发生反转,区域地层西倾而形成了上倾尖灭型岩性圈闭。根据杨华等人的研究[7],紧部长7生烃坳陷的过剩压力相对低值区往往是油气运移的有利指向。从长7过剩压力等值线可以看出,大水坑一带是盆地内过剩压力幅度最高的地方,过剩压力值达到10~12 MPa以上,周边的姬塬和环江一带是过剩压力的低值区,油气一般由高势、高强度区向低势、低强度区运移,是造成了环江地区长8比较富集的主要原因。

3.2 多支前缘水下河道砂体奠定了成藏的基础

从沉积相带分析,三叠系延长组长8广泛发育的三角洲前缘水下分流河道砂体是研究区油藏富集的关键因素。在三角洲前缘砂体中,水下分流河道砂体体储层物性较好,孔隙类型以晶间[7]、粒内和杂基内的微孔为主,具有颗粒较粗、分选较好、砂体连片性强、填隙物含量低等特点,物性明显好于河道边部。而在主砂体展布带内,砂体中心部位储层物性相对好,向两边储层物性逐渐变差。与分流河道砂体有关的油气藏富集于多期河道砂体叠加部位、分流河道转弯部位、及河道分叉向下部位。同时侧向上分流河道间湾、水下分流河道间湾及湖相泥质沉积对油气聚集起到遮挡作用。区内共发育了8条水下分流河道,砂体规模相对较大,河道宽约4~8 km,主体带的厚度在10~20 m之间,砂体厚度大部分处于5~15m之间,反映了三角洲前缘水下分流河道沉积作用为主体的沉积特征,分别呈北西、南西及北东向展布。

图2 鄂尔多斯盆地长7烃源岩分布图Fig.2 Ordos basin of Chang 7 hydrocarbon source rocks distribution

3.3 天环坳陷对油气运聚的重要条件

盆地沉积-构造演化特征表明,侏罗纪以前,环江油田处于陇东“西高东低”斜坡的高部位。而烃源岩长7生、排烃高峰发生在中侏罗世,来自邻近生油坳陷的油气向上倾方向聚集成藏,形成岩性油藏或构造-岩性油藏。侏罗纪末期以后,陇东地区构造发生反转,形成现今“东高西低”的构造格局。这就彻底改变了油气运聚条件,原先物源体系形成的向湖心“下倾”的前缘水下分流河道砂体因构造格局改变而普遍具有“上倾尖灭”现象,这种“早隆晚凹”的构造背景有利于油气藏的形成与保存[8]。这就能解释为什么在天环坳陷区虽处于锅底,而仍旧能够成藏的原因。

图3 鄂尔多斯盆地长7油层组过剩压力等值线图Fig.3 Erdos basin in Chang 7 formation of excess pressure contour map

根据长8顶界凝灰岩标志层(高伽马、高声速、低电阻)易于识别,且发育稳定的特点,通过绘制长8顶部构造图,可以研究该区构造特点:(1)局部构造具有明显的分区性,在平面上明显分出二个区带,即东部斜坡和西部坳陷。(2)东部斜坡与陕北斜坡构造趋势一致,为一西倾单斜构造,坡降小,构造缓,在单斜景下从南至北发育有9条近东西向展布鼻隆,鼻隆贯穿全区,鼻隆宽约2~4 km不等,隆起幅度10~20 m不等,目前已发现油藏均位于东斜坡上,受到了鼻隆构造的控制。(3)西部显示坳陷的特征,构造降低到盆地的最低点,为-1 260 m,坳陷内目前未发现大的构造变化,向斜轴心位于山城-洪德一线,分布面积仅占天环坳陷区的一小部分。(4)开发实践证实,天环坳陷区油藏主要发育在东斜坡上,说明了本区主要形成以以岩性为主的岩性-构造复合型油藏,鼻状枢纽近垂直于砂体延伸方向并控制了圈闭的范围,上倾方向为岩性尖灭圈闭带。这些鼻状构造形成于延长组烃源岩大量排烃之前,成因可能与印支运动期-燕山运动期盆地周缘构造山系的逆冲作用,特别是盆地东部的逆冲隆升有关[9,10]。

3.4 裂缝是油气运移的主要通道

盆地燕山期构造应力场具有盆缘四周向盆内挤压的特点,主压应力方向为北西-南东向,喜马拉雅期,盆地处于北东-南西向挤压应力场及太平洋板块向北西俯冲右旋剪切应力场作用。研究区燕山期形成东西向扩张裂缝和南西向剪切裂缝,喜马拉雅期形成北东向扩张裂缝和近南北向剪切裂缝[1,10,12,13]。这是造成本地区裂缝发育的根本原因。大量的取芯资料显示了研究区地层裂缝较为发育,其一多为高角度缝或竖直缝(倾角大于 70°),斜交缝(倾角介于 30°~70°)次之,低角度缝(倾角小于30°)少见;其二以高导缝居多,高阻缝数量少甚至没有;其三是裂缝方位集中在北东东或近东西向、北东向、北西向、北北西或近南北向以及北北东向,尤以北东东或近东西向最为发育。

大量成像测井资料反映,这些裂缝为油气垂向运移提供了通道[11],在浮力和异常压力的驱动下使得来自下部生油岩的油气,沿盖层尖灭点或裂缝系统向上发生垂向运移,直到遇到合适的圈闭而聚集成藏,当遇到优质区域盖层时,油气的垂向运移便受到限制,而可能转为侧向运移为主。

4 认识及结论

研究区长8油藏受西北沉积物源控制,发育浅水台三角洲前缘亚相沉积环境,以水下分流河道微相沉积为主,物性相对较差,为Ⅲ、Ⅳ类储层为主。

油藏处在次一级的生烃中心,且又紧邻高剩余压力低值区,是油气运移的长期指向。构造上紧邻西缘断裂带,有明细的分区性,东斜坡在西倾单斜构造背景下以发育多条近东西向展布的鼻隆微构造,控制了油气的聚集。平面上发育多条水下分流河道,与鼻隆构造的合理匹配点。燕山期挤压活动剧烈,在研究区形成了北东东和近东西向裂缝,不仅为油气运移提供了通道,而且造成物性的规律性分布。

[1]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布[M].北京:石油工业出版社,2002.

[2]王纹婷,郑荣才,王成玉,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区长8油层组物源分析[J].岩性油气藏,2009,21(4):32-37.

[3]史建南,郑荣才,韩永林,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区长8油层组岩性油藏成藏机理研究[J].岩性油气藏,2009,21(3):131-133.

[4]王昌勇,郑荣才,王成玉,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组中段岩性油藏成藏规律研究[J].岩性油气藏,2010,22(2):84-89.

[5]刘启亮,刘良刚,何珍,等.鄂尔多斯盆地冯地坑-洪德长8油层组湖岸线确定[J].海洋地质前沿,2010,27(4):38-43.

[6]韩永林,王成玉,王海红,等.姬塬地区长8油层组浅水三角洲沉积特征[J].沉积学报,2009,27(6):1057-1063.

[7]杨华,付金华,喻建.陕北地区大型三角洲油藏富集规律及勘探技术应用[J].石油学报,2003,24(3):6-10.

[8]李相博,刘显阳,周世新,等.鄂尔多斯盆地延长组下组油气来源及成藏模式[J]. 石油勘探与开发,2012,39(2):172-180.

[9]李松,胡宗全,尹伟,等.镇泾地区延长组油气成藏主控因素分析[J].西南石油大学学报,2011,33(2):79-83.

[10]闫金鹏,吕玉杰,等.麻黄山西区断裂构造特征分析及油气成藏[J].石油地质与化工,2009,23(5):15-17.

[11]王启宇,郑荣才,梁晓伟,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组裂缝特征及成因[J].成都理工大学学报,2011,38(2):220-228.

[12]邓虎成,周文,彭军,等.鄂尔多斯麻黄山地区裂缝与油气成藏关系[J].新疆地质,2010,28(1):81-85.

[13]王瑞飞,孙卫,等.鄂尔多斯盆地姬塬油田上三叠统延长组超低渗透砂岩储层微裂缝研究[J].地质评论,2009,55(3):444-448.