腐败与反腐的六个发展趋势

2013-07-12采写张克

采写/张克

腐败与反腐的六个发展趋势

采写/张克

前不久,中共中央政治局会议审议通过《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》。十八大以来,一系列事实表明,新一届中央领导集体的反腐力度为近三十年来最大,彰显了“有腐必反”的坚定决心。

舆论和公众通常特别关注腐败程度的变化,但对于腐败类型和结构,以及反腐败重点方向的分析关注不多。为此,本刊特别专访清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心副主任、透明国际中国国家廉政体系评估项目首席专家过勇副教授,分析当前我国的腐败和反腐败出现的新特点和趋势。

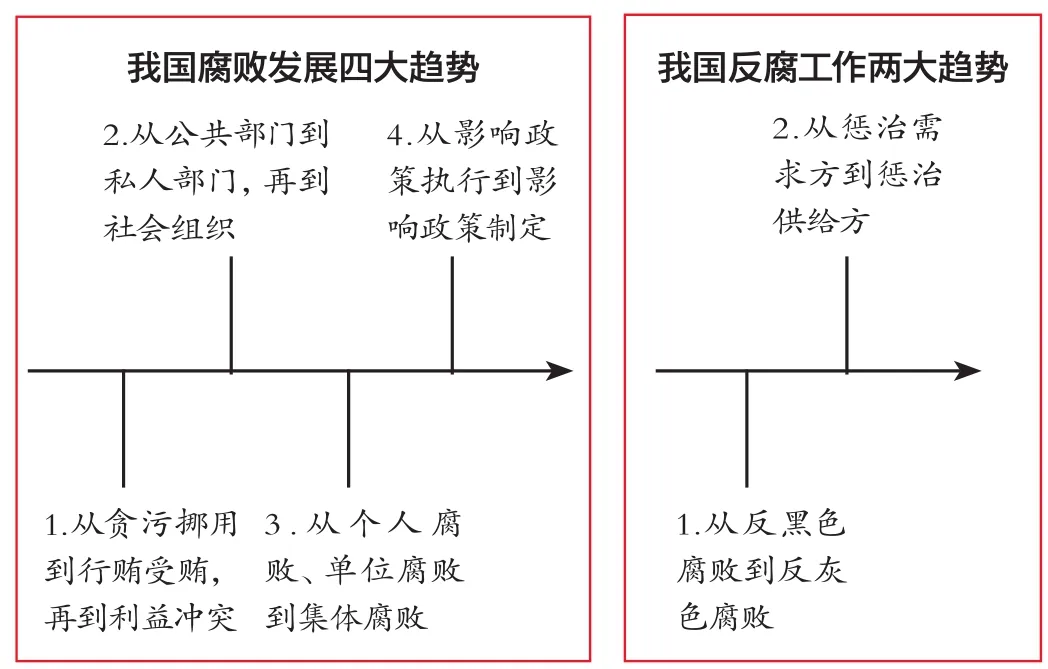

腐败发展四大趋势

从贪污挪用到行贿受贿,再到利益冲突

《检察风云》:改革开放以来腐败问题随着经济增长而不断凸显,具体而言腐败的表现形式有哪些变化?

过勇:从腐败罪名的角度来说,我们认为改革开放之后我国的腐败犯罪经历了两次转型。

第一次是从贪污挪用到行贿受贿。如果我们翻开80年代和90年代初期国内关于腐败案件的报道,最常见的就是银行工作人员或政府、企业的财务人员贪污或挪用巨额资金。但是现在这种情况明显减少,这与我国金融领域和各单位财务管理中制度的健全和权力约束的加强有很大关系。与此同时,贿赂犯罪的比重在逐步增加。

贿赂犯罪的增加可能主要有两个方面的原因。一是随着社会主义市场经济的逐步建立和发展,利益交换的市场也随之繁荣起来,许多不正当利益在交换中得以实现;二是贿赂犯罪更加隐蔽,由于是两个人之间进行的隐秘的违法行为,往往很难被举证。香港廉政公署曾经使用监听的手段收集贿赂犯罪的证据,后因社会舆论的强烈反对而在此方面受到一定限制。在大多数情况下,反腐败部门需要行贿者的配合才能够将受贿者绳之以法。与贪污和挪用相比,贿赂犯罪的查处难度显然会更大一些。

第二次转型是从贪污受贿到利益冲突。从目前我国腐败犯罪的特点来看,越来越多的腐败发生在利益冲突领域。帮助官员把子女送到国外读书并提供学费、生活费;承诺官员在退休之后高额年薪返聘;官员利用影响力以亲属的名义经商或直接受贿,这些都是常见的利益冲突形式。

2007年5月30日,中共中央纪委颁布了《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》,将八种隐蔽性的贿赂行为列为腐败。7月8日,两高联合发布了《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》,将国法与党纪相衔接,才解决了这个问题。

从公共部门到私人部门,再到社会组织

《检察风云》:近些年来,我国刑法对腐败主体界定的外延不断扩展,不再仅限于国家机关工作人员,这背后的诱因是什么?

过勇:2001年美国安然公司的会计丑闻不仅震惊了世界,也影响了我们对腐败的理解。传统上来说,腐败的主体主要被界定为政府官员,或者是公职人员。例如,我国刑法就曾经主要将贪污、受贿等罪名的犯罪主体界定为国家工作人员。在这种情况下,如果有人,特别是领导干部的亲属参与贪污、受贿行为,但他们不是国家工作人员身份,则很难以贪污、受贿等罪名被定罪。

按照腐败的定义,即“利用公共权力谋取个人私利”,我们怎么来理解其所涉的“公共利益”?在安然公司丑闻中,受害者的群体庞大,不仅包括其全球范围内2.1万名员工,个人和机构投资者、债主如金融财团J.P摩根、花旗集团,最终因该丑闻倒闭的安达信会计师事务所,还包括上下游的关联企业,直接或间接利益受损者至少以百万计。涉及范围如此之广,算不算是公共利益?在安然公司会计丑闻发生之后,透明国际于2002年将腐败重新定义为“滥用委托权力以谋取私人利益”。委托权力比公共权力涵盖的范围更广,能够更准确地反映广义上对于公共利益的理解。公职人员是人民作为权力委托人的代理人,而上市公司的管理层则是股东的代理人。

随着涉及企业腐败犯罪行为的逐渐增多,我国对于腐败犯罪主体的界定范围也在发生调整。原来我国的刑法中只有国家工作人员受贿罪、行贿罪。1997年7月,针对企业领域的腐败越来越突出的情况,新修订的刑法增加了公司、企业工作人员受贿罪、行贿罪。2005年开始的反商业贿赂工作也首次将私人部门纳入到反腐败工作的重点内容中来。然而,我国在反腐败实践中又遇到了新的挑战,社会中介组织中的腐败越来越突出,对原有的法律体系产生了冲击。

比较有名的例子是中国足协。2010年开始,中国足球领域的腐败在经历了几次跌宕起伏的反腐风暴之后,终于进入到全面清查的阶段。中国足协是什么样的组织?它本质上是一个社会组织,即行业协会。但是由于足协的官员属于国家工作人员,其适用原有的贪污、受贿等罪名没有问题。然而,对于裁判员和其他类型的人员来说,法律适用就遇到了一些困难。

2007年11月通过的《刑法确定罪名的补充规定(三)》取消了公司、企业人员受贿罪、行贿罪,增加了非国家工作人员受贿罪、行贿罪。这标志着我国对贿赂行为进行刑事处罚的范围规定得到了进一步完善,将惩处对象以最早的仅限于国家工作人员逐渐扩大到所有可能掌握委托权力的人。

从个人腐败、单位腐败到集体腐败

《检察风云》:除了个人贪腐,刑法中还规定了单位受贿等罪名,我国反腐败实践中也查获了一批串案、窝案,这方面的腐败现象有什么规律?

过勇:腐败集体化已经成为当前我国腐败的一个重要发展趋势,也是各类腐败现象的一个重要共同特征,是未来我国反腐败工作必将面临的最大挑战之一。根据腐败行为的主体,我们可以将腐败划分为三种类型:个人腐败、集体腐败和单位腐败。个人腐败指的是腐败的主体主要为个人,他们独立进行了贪污、挪用和受贿等腐败行为。集体腐败的主体是一群人,他们所进行腐败行为的收益主要归他们自己。而单位腐败指的是一个单位或该单位领导层以单位的名义而进行的腐败行为。它与集体腐败的区别在于,集体腐败的收益归少数腐败者所有,而单位腐败的收益是归整个单位所有的,单位的领导层并没有直接占有腐败的全部或大部分收益。集体腐败是隐蔽的行为,而单位腐败由于具有一定的“公共性”,往往可能是半公开的。单位受贿、行政垄断和私设“小金库”就是典型的单位腐败行为。

在改革初期,腐败主要表现为个人腐败和单位腐败。然而进入到90年代,腐败逐渐呈现出了向集体化发展的趋势,其中具有里程碑意义的就是1989年揭露的铁道部系统腐败窝案,涉及铁道部原副部长罗云光等48人。此后又发现了多起地方主要党政领导集体腐败的窝案,包括1999年查处的厦门“远华案”,2000年查处的沈阳“慕马案”,2004年查处的绥化“马德案”等。根据我对1978年以来中国查处的383个正处级以上腐败要案的分析,这些案例的同案人数大多数为多人,其中超过10人的就有66起案例,涉及23起窝案。据有关部门资料,某省仅2000年查处的大案要案中属集体合谋类型的约占全部案件的38%,比上年增长10%,是前10年的8.5倍。

与个人腐败相比,集体腐败具有更大的危害,会造成地方政府和政府部门的合法性危机,并产生一种清廉者无法生存的官场文化,因此必须引起我们的重视。然而,集体腐败案件的增多并不意味着我国的腐败形势恶化了。恰恰相反,我们认为这在一定程度上是我国过去一段时期反腐败工作富有成效的表现。产生这种变化的一个重要原因恰恰是我国在过去一段时期完善了制度体系,增加了权力之间的监督和制约,使得个人难以独立进行腐败行为,而不得不进行共谋。当然,信息化、全球化对于腐败集体化也有重要的影响。

从影响政策执行到影响政策制定

《检察风云》:我们经常见到美国政治中利益集团游说国会制定对本集团有利的法案。如果衡量腐败对政府运作的影响,可以分为哪些层面?如何理解其危害性?

过勇:根据腐败发生的环节,我们可以将腐败分为大腐败和小腐败两种类型。大腐败也称高层腐败(grand corruption),主要指的是发生于政治决策、政策制定过程中的腐败行为,如行业发展政策、出口政策、行业标准的制定等。小腐败也称下层腐败(petty corruption),主要指的是发生于政策执行,如交通违法执法、申办执照、卫生许可检查等过程中的腐败行为。小腐败涉及的经济利益可能并不太多,主要表现为“速度钱”,能够通过行贿的方式促进执法的放松或提高办事效率,但是这种腐败由于与百姓生活息息相关,社会污染特别巨大。

在透明国际的廉洁排行榜上,美国和英国、法国等老牌资本主义国家并不如他们所宣扬的价值观那样,属于最廉洁国家的行列。这些国家的政治领域存在着严重的腐败现象,而且还有很多是“合法腐败”,即法律允许的围绕选举政治的利益交换和游说行为。

当前我国老百姓感受到的更多的是与他们生活息息相关的政策执行过程中的腐败,例如官员的吃拿卡要等,即“小腐败”。而对于政策制定过程中的腐败问题,即“大腐败”,普通老百姓往往并不了解。但是,与政策执行过程中的众多小腐败相比,政策制定过程中发生的腐败行为危害更加严重,也逐渐成为未来腐败的发展趋势。如果能够通过行贿或是游说的方式取得对私人企业或地方发展有利的政策规定,那么不仅能获得巨大的经济利益,甚至会改变国家经济发展的趋势和格局。

在改革过程中,随着我国私人部门的兴起,以及外资企业的大量涌入,经济精英试图影响国家政策制定的冲动从未如此强烈。我们从2010年查处的商务部条约法律司原巡视员郭京毅案中可以窥得一点端倪。条法司表面看起来只是商务部内部的一个务虚的部门,但事实上却掌握着我国关于外资法律制定与修改的巨大权力。郭京毅的腐败犯罪正是与一些利益集团为争取自身利益而对其进行的立法游说有关系,包括在对我国外资并购的法律进行解释过程中为国美电器公司谋取不正当利益铺路等。如果国家的法律和政策为了某一个特定的利益群体甚至企业而影响到公平正义,那么危害将是极其巨大的。外。

反腐工作两大趋势

从反黑色腐败到反灰色腐败

《检察风云》:许多公众都有这样的感受,近年来被查获的腐败分子的手段越来越隐蔽,游走在法律和体制的边缘,从中获利。是否与我国当前所处的发展阶段相关?

过勇:与西方许多发达国家不同,中国转型中的行政体制存在着许多灰色领域,即“不合法”但似乎在一定程度上“合理”的腐败现象,我们称之为灰色腐败。按照社会精英和社会大众对腐败的容忍程度,可以将腐败分为黑色腐败、灰色腐败和白色腐败。黑色腐败指的是社会精英和社会大众都公认的腐败行为,例如贪污、挪用、受贿等。坚决惩治黑色腐败已经成为广泛的社会共识。灰色腐败指的是社会精英认同,但是社会大众却不认同的腐败行为,例如公款吃喝、公车私用、公费出国出境等。白色腐败指的是尽管从定义上来看是,但两者都不认为是的腐败行为,例如收受小额礼品。

在我国,灰色腐败是从中央集权的计划经济体制向市场经济体制渐进转轨的遗产之一。“不合法”意味着按照国家有关法律或是党纪、政纪,这些腐败现象是不被允许的;然而考虑到中国的实际情况,特别是官员名义收入偏低的情况,官员享受的这些“福利”又往往被认为是可以容忍的,是对他们低货币收入的一种补偿。正是这种矛盾的心态决定了在社会压力比较大的时候,中国政府会出台一系列举措对这些领域进行改革,或是强化已有制度的执行,但是由于政府自利的动机,这种完善制度和加强执法的努力从来就不会是彻底的和坚决的。这就导致了一个奇怪的现象,就是中央一轮又一轮地出台类似的文件和通知,“制止、落实、清理”同一类违反规定的腐败现象。

以我国一些地方政府过去10年中开展的公务用车制度改革为例,其作为一种改革探索是近年来中国政府试图降低行政成本,增加公务员收入透明度所做的努力的一部分。一些地方政府的试点表明,如果进行货币化改革,在提高了公职人员白色收入的同时,原来用于公车配备和使用的财政资金还会有大约1/3的剩余,这主要是挤掉浪费的结果。如果能够达到这样的效果,将形成国家和公职人员个人双赢的局面。然而从目前的情况看,一些地方的公车制度改革试点暂时遇到了一些困难,特别是触及到了一些深层次的行政体制和政治文化传统因素。公车制度改革能否成功,在一定意义上取决于中国整个行政体制改革,特别是财政和预算体制改革的进展。

从惩治需求方到惩治供给方

《检察风云》:许多廉政建设的观察者都认为,反腐败需要标本兼治,其中一个重要的环节就是对受贿者与行贿者都要加以惩处。然而为何长期以来标本难以兼治?

过勇:我们经常将行贿行为形象地比喻为“送出一只鸡,换回一头羊”,行贿和受贿双方都是腐败行为的受益者。但是我国现在的现实是,“收了一只鸡”的受贿者往往被严厉惩处,但得到更大利益的行贿者却逍遥法

通常情况下受贿者以官员居多,而行贿者以商人为主,因此严厉惩治受贿者,即腐败的需求方可以被看做是中国共产党对党员领导干部更加严格要求的体现。由于贿赂往往是两个人之间进行的隐秘的行为,鼓励行贿者成为“污点证人”确实也是查处腐败分子特别是受贿者的需要。然而从司法公平的角度来说,这是不太正常的,而这种不平衡惩处的局面也必然会削弱对行贿者腐败动机的约束,降低他们的腐败行为被发现的风险和成本。尽管索贿可能是一个考虑因素,但毕竟这只是少数情况。这就造成了一种奇特的现象,就是商人在平时拼命地巴结官员、腐蚀官员,但是当有风吹草动的时候却往往倒戈一击,积极配合反腐败机构指证受贿的官员。

法律在行贿罪、受贿罪和量刑尺度方面也有较大的差异。根据《中华人民共和国刑法》,犯行贿罪最高可处以无期徒刑,而犯受贿罪最高却可处以死刑。对受贿罪的具体量刑标准为“数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产”;而对行贿罪的量刑标准则是“数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”。由此可见,在同一个金额的标准之下,行贿行为所面临的刑罚要比受贿行为稍轻一些。此外,对行贿罪的规定中还有一条在对受贿罪的规定中没有的特别条款:“行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。”在司法实践中,很多行贿人正是由于这样一种坦白态度而被免除处罚。

在司法实践中,查处行贿者确实面临着一些技术难题。除了之前提到的经常需要行贿者来指证受贿者的情况之外,我国在贿赂案件查处过程中面临的一个新问题是,行贿者以公共资金行贿,即“公贿”的现象越来越突出。这在地方政府向上级机关拉关系、争项目的过程中尤其常见,而许多官员也以此为借口利用公共资金行贿为个人增加政治资本。在这种情况下,对行贿者进行查处还面临许多具体的技术上的困难。

编辑:成韵 chengyunpipi@126.com