内容适配系统设计及性能评价研究

2013-07-11童名文刘清堂

童名文,刘清堂,邓 鹤

华中师范大学 信息技术系,武汉 430079

内容适配系统设计及性能评价研究

童名文,刘清堂,邓 鹤

华中师范大学 信息技术系,武汉 430079

1 引言

随着无线通信技术、微电子技术和多媒体编解码技术的飞速发展,用户可以在多种服务环境中接受网络多媒体内容服务。然而,已有的网络多媒体内容大多数是为特定的服务环境而设计,如个人电脑和有线网络的服务环境,它们不适合在其他服务环境中访问。这给多媒体内容服务带来了新的问题和挑战。问题主要表现在两个方面:如果为每种服务环境定制多媒体内容,将极大地增加多媒体内容制作者的工作量;反之,如果为所有的服务环境提供统一的多媒体内容,又可能产生多媒体内容无法访问或无法处理的问题。事实上在多媒体服务中,服务提供商不可能为同一内容制作众多不同的版本;另外,用户也不可能为内容版本选择特定的服务环境。因此,服务提供商和用户都希望以通用的方式发布或访问多媒体内容即:通用多媒体访问(Universal Multimedia Access,UMA)。UMA是一种多媒体内容服务的服务模式。它的目标是在不同的服务环境中能无缝、平滑地访问多媒体内容[1]。UMA将成为未来多媒体内容服务的主要服务模式。近年来,国际上一些标准化组织已经开始制定实现UMA的技术框架和标准。其中最具代表性的是ISO/IEC制定的MPEG-21标准。MPEG-21 DIA规范中明确指出通过内容适配技术实现UMA[2]。内容适配技术通过内容适应服务环境的方式实现UMA。内容适配系统是采用内容适配技术实现UMA的多媒体内容服务系统。

近十年来,国内外关于内容适配技术研究已经成为多媒体内容服务领域的研究热点之一,并出现了一些内容适配系统。研究内容适配技术,并实现内容适配系统,能够推动多媒体服务业的发展,产生明显的经济效益。此外,国内外关于内容适配系统服务质量评价的研究相对较少,而且评价指标多以客观指标为主,如图像的信噪比,音频数据的采样频率等。然而,内容适配系统本质是一种内容服务系统,用户的服务体验是衡量服务质量的重要指标,而服务体验具有主观性。因此,单纯的采用客观指标不符合服务质量的主观性特征,内容适配系统的服务质量评价问题需要重新考虑。

本文将在前期研究的基础上[3-5],基于SOA架构设计并实现内容适配系统,并采用客观和主观指标相结合的评价体系,对内容适配系统的服务质量进行评价,为实现UMA打下技术基础。

2 相关研究

国外已经有一些内容适配系统,以下对五个典型的系统做简要介绍。

(1)Mophis无线内容转码器

Mophis[6]是一个基于java的web内容转码、转换和转译的开源框架。它采用XML技术,实现文档检索和文档或图像转译功能,即能够将XML文档转换为HTML或WML,同时也可以在线伸缩、裁剪和转换图像。Mophis的特点是轻量、单一,适用于web页面适配。本质而言它是一个web页面的转码工具,实现不同标记语言之间的转码功能,并不是一个完整的内容适配系统。

(2)Cocoon服务器

Cocoon[7]是一个基于java服务器框架的开源项目,它支持动态多通道发布web服务。Cocoon的主要功能是实现包括图像在内的多种模态和格式转换。例如:XML,XHTML,PNG,JPEG,SVG和PDF等。此外,Cocoon支持CC/PP和UAProf上下文模型,实现对服务环境信息的获取功能。Cocoon特点是能够支持多媒体内容模态之间的转换,并具有处理服务环境信息的能力。但是它只是独立的内容适配系统,不能调用其他的适配操作工具,这使得其内容转换的能力和性能受到限制。

(3)MobiXtar媒体服务中心

MobiXtar[8]是一个移动多媒体传输和优化中心。它具有转码、优化和消息呈现与传输功能,并能够实现静态图像、动画、音频和视频的实时转换。系统的主要特点是支持移动终端的消息服务和多媒体内容服务。MobiXtar系统本质仍然是多媒体内容的转码工具,并不能称为内容适配系统。此外,内容转码过程中只考虑终端的能力,对于网络特征和用户偏好未作考虑。

(4)WebSphere转码发布器

WebSphere转码发布器[9]是IBM开发的基于服务器端的软件,它能够根据用户偏好和设备能力,动态实现多种标记语言文件之间的转换,还支持不同格式静态图像转码和文本转换为语音数据。WebSphere主要特点是将用户偏好作为服务环境的一部分,以实现个性化内容服务。但是其中用户偏好模型并未提及,仍需做深入研究。

(5)Oracle无线服务器(Server Wireless)

Oracle无线应用服务器[10]是oracle应用服务器组件,其特点是允许应用通过多种传输方式和设备访问多媒体内容。服务器功能包括自动描述终端设备和网络特征;为特定设备提供图像适配和音频视频流适配服务。Oracle无线应用服务器是专门为无线应用设计的服务器,其中考虑了对不同的设备和网络特征进行内容转换。但是也没有考虑用户偏好和不同转码工具的互操作问题。

综合上述内容发现,已有的内容适配系统本质而言是一类转码工具,或具有转码功能的服务器软件。它们并没有考虑内容适配系统的体系结构,以及系统中组件的逻辑关系。此外,适配操作算法(如:转码)通常复杂度很高,依靠物理上单一的服务器很难承担计算负荷,需要多台服务器(如:云平台)共同完成。但已有的系统并没有考虑物理上分离的适配操作组件的互操作机制。最后,已有系统在内容转码过程中较少考虑用户偏好,然而用户偏好是决定内容服务质量的重要因素,因此内容适配系统中需要考虑用户偏好。

3 系统设计

内容适配系统是采用内容适配技术,实现UMA的多媒体内容服务系统。它能够在异构的服务环境中为用户提供保证质量的内容服务。

3.1 系统功能

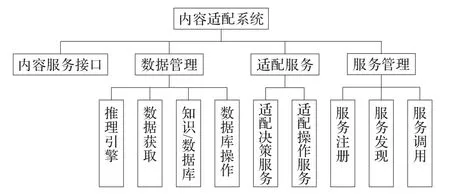

本文设计的内容适配系统具有四个主要功能,即:服务管理,适配服务,数据管理和内容服务接口,如图1所示。

图1 系统功能模块

服务管理模块实现各种内容适配相关服务之间的协调工作。其中主要包含服务发现、服务调用和服务注册三个子功能模块。服务注册模块用于在注册中心存储服务接口相关信息,以向整个网络发布服务。服务发现负责在服务注册中心查找所需的服务,例如:适配决策服务和适配操作服务。服务调用实现服务请求者与服务提供者之间的绑定。通过注册中心存储的服务描述,服务请求者在代理端可以自动生成调用程序,并通过绑定地址实现服务调用。适配服务模块用于以服务的方式实现内容适配技术。主要包括适配决策服务和适配操作服务。适配决策服务决定不同服务环境中最优内容版本的属性,为适配操作服务提供操作目标。适配操作服务实现原始内容向目标内容的变换(包括模态转换和格式转码)。数据管理模块负责管理服务环境数据,如:服务环境数据的组织、更新和检索等。服务环境数据主要包括:用户偏好、设备能力、网络特征和自然环境等方面的数据。内容服务接口是用户访问内容的入口,负责监听用户的内容服务请求,并将适配后的内容推送给用户。

3.2 系统体系结构

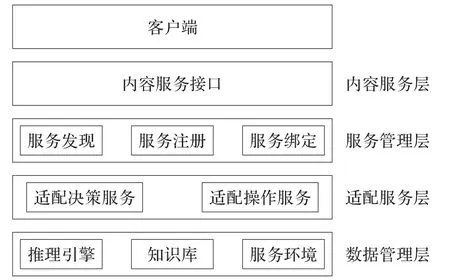

根据内容适配系统功能基于面向服务体系结构,设计内容适配服务系统体系结构如图2。内容适配服务系统从上到下分为四层:内容服务代理层、服务管理层、适配服务层和数据管理层,与功能模块中的四大功能相对应,层与层之间有控制信息和数据的交换。系统的运行机制如下:数据管理层为适配服务层提供服务环境信息。适配服务层将调用数据管理层的服务环境数据,完成内容适配过程。服务管理层采用面向服务体系架构的运行机制,通过服务注册、发现和绑定,将不同的适配服务有机地结合,协同工作共同实现内容适配技术。内容服务代理层将用户和适配服务分离,一方面为用户提供内容服务的入口,另一方面通过服务管理层调用适配服务,为用户提供满足服务环境约束的最优内容。而整个内容适配过程对于用户是透明的。

图2 系统体系结构

该系统体系结构的主要特色是:(1)耦合松散但逻辑上彼此关联。基于面向服务体系架构,将适配决策和适配操作包装成服务,并公开发布。所有服务之间通过服务发现和服务绑定实现彼此关联和互操作。(2)能够承担计算复杂度高的适配任务。通过将复杂的适配操作任务分解为相对简单的子任务,在不同的计算节点完成,解决适配操作复杂度高的问题。(3)因为内容适配技术的服务组件可以方便地加入体系结构,也可以从体系中分离,所以该体系结构具有良好的扩展性和伸缩性。

3.3 系统主方法流程

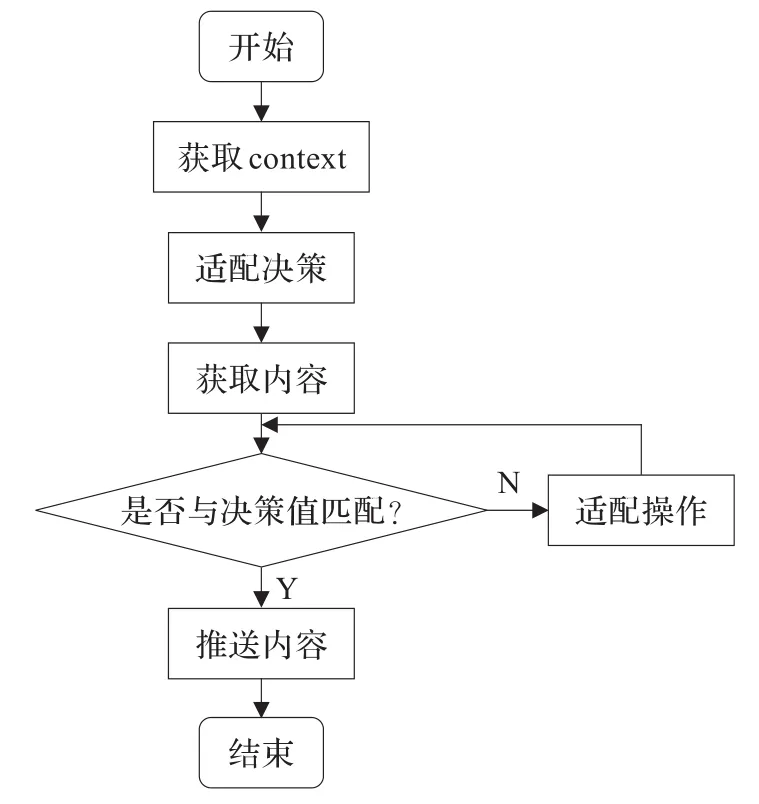

采用面向对象的编程技术实现该内容适配系统。整个系统的核心类是“网关”类(Gateway),它用于封装内容服务接口行为和属性。图3为“网关”类的主方法的流程图。其中获取服务环境信息主要有两个来源,其一是服务上下文知识库,这可以通过数据库访问类(DatabaseAcc)提供的接口实现;其二是超文本传输协议(HTTP)请求的首部,通过HTTP请求的首部可以知道浏览器和操作系统的相关信息。适配决策负责判断适合当前的服务环境的最优内容的属性。决策过程封装在决策类(MyDecision)中。获取内容是根据用户的请求和适配决策的结果,查找相关的内容服务,并绑定服务获取与决策内容最相似的内容。决策值匹配判断用于决定是否需要进行适配操作,如果匹配就直接向用户推送获取的内容,反之将内容进行适配操作。这一步骤通过决策类中的“匹配”方法(match)实现。最后,适配操作将内容进行变换,以满足服务环境约束条件。其中包括适配服务发现和绑定,它通过适配服务类(AdapService)实现。所有上述过程都是通过调用已经注册的相关服务实现。如适配决策通过调用决策服务实现,无需在决策类中实现适配决策算法。因此,系统中的主方法本质是将相关服务进行组合,以实现内容适配过程。

图3 主方法流程图

3.4 服务环境知识库设计

服务环境是开展多媒体内容服务的软硬件条件,它主要包括用户偏好、设备能力、网络特征和自然环境等条件。随着技术的发展,服务环境正在由单一化变为多样化。正是因为服务环境的多样性才产生了通用多媒体访问的需求。因此,服务环境的信息模型是内容适配系统的基础。在系统结构中服务环境数据位于最下层,为适配决策服务提供约束条件。本文采用本体对服务环境进行信息建模。本体的理论基础是描述逻辑(describe logic)。基于描述逻辑的知识库主要包括两部分:Abox和Tbox。其中Abox代表数据,Tbox代表模式。文献[5]详细陈述了服务环境的本体模型,并构建了适合内容适配服务应用的本体知识库。该模型的特点是除了能够显示地表达服务环境信息外,还可以通过推理引擎发现隐式的服务环境信息,有利于适配决策服务做出更准确的判断,最终提高服务质量。

3.5 适配决策与适配操作

在本系统中,采用了文献[4]的决策算法,并将其封装为服务公开发布,系统主方法通过调用该服务完成适配决策。另外,实现了两种适配操作:字号缩放和图像伸缩,也将它们以服务的形式发布。主方法通过调用服务完成内容变换。因为,系统基于面向服务体系结构,适配决策和适配操作还可以由第三方提供,通过服务发布和服务绑定技术,它们可以直接加入内容适配系统,并为主方法调用实现不同的决策过程和适配操作。

4 系统评测

为了检验内容适配系统能否实现UMA,以及评价系统的服务质量,设计了两组实验,具体实验设计和结果如下。

4.1 功能验证

第一组实验用于检验系统能否实现UMA。以用户偏好和服务访问方式为自变量,访问内容为因变量,通过实验观察自变量变化能否引起因变量的相应变化,验证系统是否实现UMA。其中用户偏好有12个不同的值,对应12个不具备多媒体专业知识的用户被试,他们的用户偏好保存在服务环境知识库中。服务访问方式有2个不同的值,对应2种典型的访问方式。第一种访问方式是固定方式,采用个人脑和有线10 Mb/s局域网;第二种访问方式是移动方式,采用手机和无线GPRS移动网络。在实验组1中共设计3个实验。(1)不同用户不同访问方式登录系统;(2)相同用户不同访问方式访问内容;(3)不同用户相同访问方式访问内容。由于文章篇幅限制原因,本文只给出实验1和2的结果。

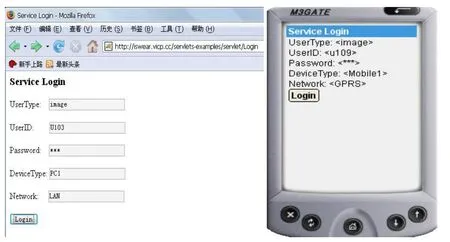

图4为不同用户不同访问方式登陆系统的结果。在登录操作中,无论用户采用怎样的计算环境访问多媒体内容,用户输入的web页面地址都是相同的,系统能够根据客户端程序自动选择适当的登录页面。如果系统检测到客户端程序是Internet Explorer,系统将提供HTML登录界面;如果系统检测到客户端程序是M3GATE等WAP浏览器,系统将提供WML登录界面。这一选择过程对于用户是透明的。

图4 用户登录界面

图5是相同用户以不同访问方式访问系统中内容的实验结果。据图5可知用户9在不同的服务环境下访问到不同模态的内容。当用户9采用个人第一种访问方式时,内容模态为静态图像,图像属性为:jpg图像,颜色深度8位,分辨率300像素×300像素;当采用第二种访问方式,内容模态为文本,文字属性为:color=黑色size=small。这说明多媒体内容模态和格式能够跟随计算环境的实时特征而适配,以适应当前的服务环境。另外,这一内容变换过程对于用户也是完全透明的。

图5 客户端呈现内容

通过实验证明,在内容适配系统中访问内容能够随着用户偏好和访问方式的变化而相应变化,而这些变化对于用户完全透明,系统能够实现UMA。

4.2 服务质量评估

第二组实验用于评价系统的服务质量。因为服务质量具有主观特征,所以设计主观和客观指标结合的评价体系。其中,主观指标选取用户满意度(Satisfied Degree,SD)为代表,客观指标选取服务响应时间(Service Response Time,SRT)为代表。

定义1用户满意度(SD)是用户对服务的满意程度。

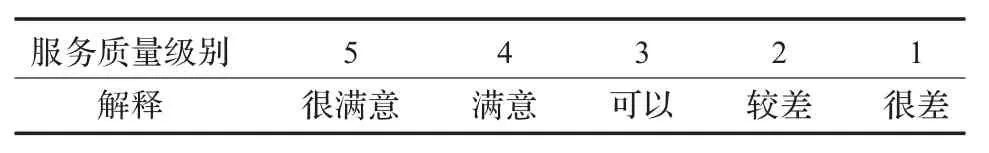

为将SD进行量化,以便于实验测量和比较。借鉴图像主观评价(MOS)的思想,将SD分为五级,分别对应数字1至5。每一级的含义解释见表1。实验中SD值由用户填写满意度量表的方式获得。

表1 服务质量量化表

定义2服务响应时间(SRT)是用户接受服务的等待时间。其度量单位为秒。

实验证明,当SRT<10 s时,用户能够有耐心等待服务。当SRT>10 s用户将对当前任务失去兴趣[11]。因此,本文以10 s为阈值区分服务质量的好坏。实验中SRT值通过在程序中加入定时器自动获得。

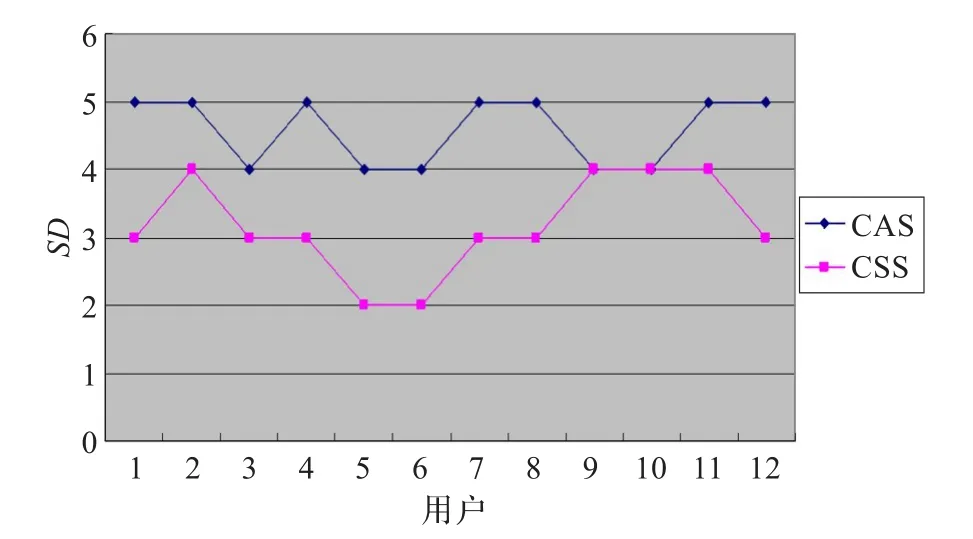

实验中,通过测量内容适配系统(Content Adaptation System,CAS)在上述两个评价指标上的表现,检验系统的服务质量好坏。此外,基于比较实验法的思想,还用另一个系统——普通内容服务系统(Content Service System,CSS)作为参照,比较两个系统的服务质量指标值,证明内容适配系统比普通内容服务系统有更高的服务质量。选取用户偏好和服务访问方式为自变量,分别记为 p和c。其中 p有12个不同的值,对应12种不同的用户偏好。c 有8个不同的值,对应8种不同服务访问方式。选取SD和SRT为因变量。通过改变 p,c值,观察两个系统中SD和SRT的变化。具体包含2个实验:(1)p变化,c不变情况下,观察两个系统的SD和SRT值的变化;(2)p固定不变,c变化情况下,观察两个系统的SD和SRT值的变化。实验结果如下:

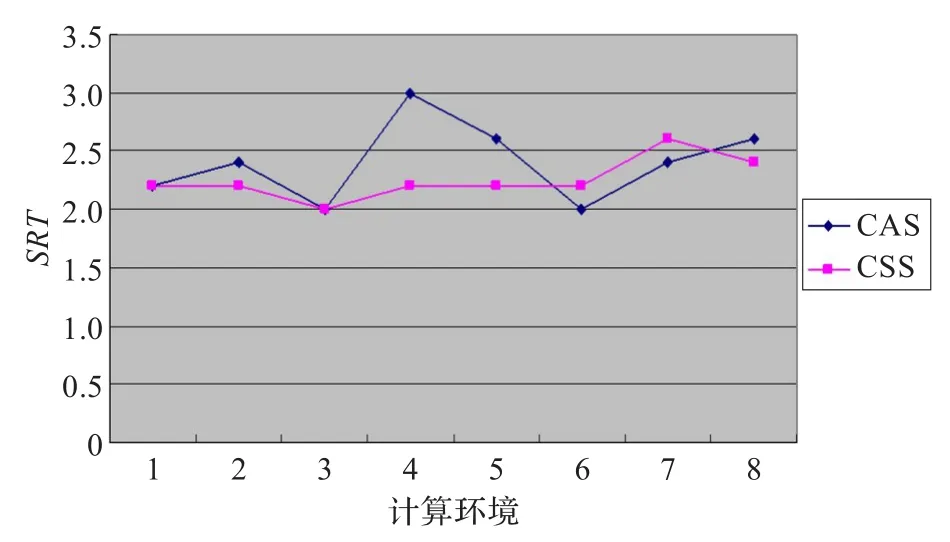

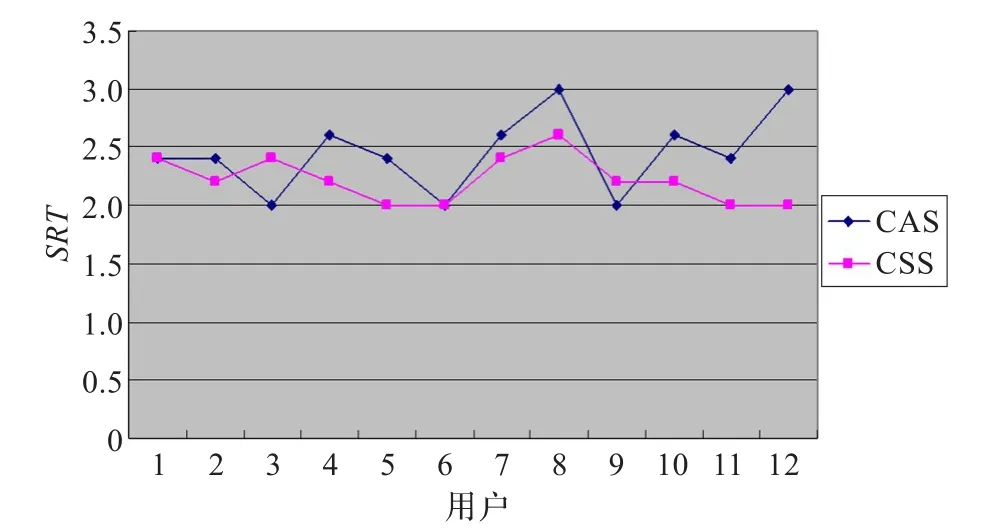

在第1个实验中将c设定为手机和GPRS移动网络的访问方式,p在用户偏好1至偏好12之间变化。为排除实验过程中可能存在的随机因素的干扰,p取每个值时,实验都重复50次,实验数据取平均值。实验数据如图6和7。

图6 实验1服务响应时间比较

图7 实验1服务满意度比较

据图6可知,两个系统的SRT都小于3 s,内容服务系统SRT平均值略小于内容适配服务,这是由于内容适配系统可能需要做内容变换所致。尽管如此内容适配服务SRT较内容服务系统没有明显增加,并且其值小于10 s。因此,两种系统在SRT指标上都能为用户所接受。由图7可知,在移动计算环境下,内容适配服务的服务满意度值明显高于内容服务系统,大于1/2的被试对服务非常满意,而内容服务系统没有用户认为服务非常满意。其原因是内容服务系统没有考虑用户的个人喜好,也没有考虑用户的不同计算环境和计算环境特征的实时变化,尤其对于移动计算环境,经常可能出现内容无法访问的情况,而用户对于内容无法访问的情况主观体验最差。与此不同,内容适配服务在提供内容之前,将充分考虑用户喜好和计算环境的特征,为用户提供与个人喜好和计算环境特征最匹配的内容。尽管每次服务提供的内容不是总与用户喜好完全一致,但可以最大程度地满足用户需求。即使在最极端的条件下,内容适配系统仍将为用户提供最底限的内容,而不会出现内容无法访问的情况。因此可以保证服务满意度维持较高值。

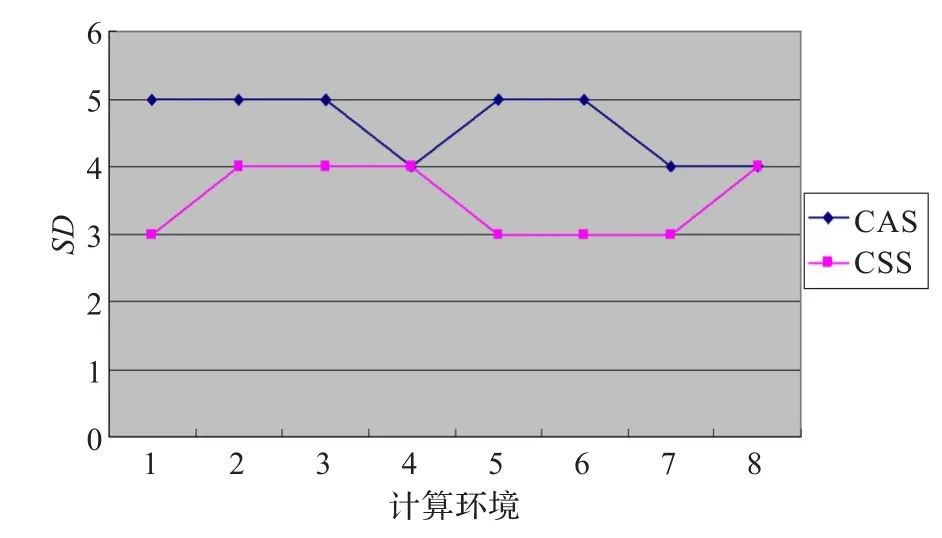

在第2个实验中选取4种固定访问方式和4种移动访问方式,c值在8种访问方式中依次取值。P值保持为用户9。与实验1相同,为排除随机因素可能的干扰,每种计算环境下重复50次服务,评价指标值取所有数据的平均值。实验数据如图8和9。

图8 实验2服务响应时间比较

图9 实验2服务满意度比较

由图8可知,在不同的计算环境下,同一用户访问内容服务系统的SRT与内容适配服务的SRT非常接近,而内容适配服务的SRT平均值略大于内容服务系统的SRT。其原因是内容适配服务可能需要执行内容转换而多消耗了一定的时间。尽管如此,两个服务的SRT均小于3 s,都在用户能够承受的等待时间范围内。因此,内容转换不会对服务的响应时间产生较大影响。

据图9可知,在不同的计算环境中,相同用户访问内容系统系统的服务满意度高于普通内容服务系统,而且服务满意度的提高在移动计算环境中尤为显著。在固定计算环境下,普通内容服务系统SD≥4的频度为3/4。内容适配服务SD=5的频度是3/4。这是由于固定计算环境的计算、存储和通信资源相对充裕且比较稳定,服务环境对于内容的约束较弱,因此大部分情况下内容服务系统可以提供与用户喜好相符的内容版本。对于内容适配系统,在固定计算环境下同样因为松约束的原因,所以可以为用户提供完全符合其个人喜好的内容,使服务满意度维持最高值。当在移动服务环境下,普通内容服务SD≥4的频度仅为1/4,而内容适配服务SD≥5的频度为1/2。原因是移动服务环境对内容产生紧约束,而普通内容服务系统没有考虑这些约束,所以大部分情况下内容版本与用户需求偏差较大,服务质量较低。然而,内容适配服务充分考虑了服务环境约束,并将内容在约束条件下进行转换,保证提供的内容版本与用户偏好偏差较小,使服务满意度仍然维持较高的水平值。

上述实验结果证明,当服务环境变化时,内容适配系统具有较高的服务质量。此外,总体而言内容适配系统比普通内容服务系统服务质量更高。尤其在移动访问方式时,服务质量的差异更加明显。

5 结束语

通用多媒体访问将是未来多媒体内容服务的主要服务模式。目前为止,内容适配技术是实现通用多媒体访问的常用技术。基于面向服务体系架构,设计并实现了内容适配系统。通过实验证明,本文设计的内容适配系统能够实现UMA,并且具有较高的服务质量。

[1]Smith J,Mohan R,Li Chung-Sheng.Scalable multimedia delivery forpervasive computing[C]//ACM MULTIMEDIA. New York:ACM,1999:131-140.

[2]Vetro A.Universal multimedia access in MPEG-21[C]//73rd MPEG Meeting.Piscataway:IEEE Press,2003:21-26.

[3]童名文,杨宗凯,刘清堂.面向服务的内容适配框架研究[J].计算机应用研究,2008,25(3):750-751.

[4]Tong Mingwen,Yang Zongkai,Liu Qingtang.A novel model of adaptation decision-taking engine in multimedia adaptation[J]. Journal of Network and Computer Applications,2010,33(1):43-49.

[5]童名文,杨宗凯,刘清堂.内容适配中基于本体的上下文模型[J].计算机应用研究,2008,25(7):1983-1985.

[6]Mophis[EB/OL].[2007-09-15].http://xml.coverpages.org/ni2001-02-19-a.html.

[7]Cocoon[EB/OL].[2007-09-15].http://cocoon.apache.org/2.0/.

[8]MobiXtar rich media service center product sheet[EB/OL]. [2007-09-15].http://www.mobixell.com/pdf/productsheet%20current. pdf.

[9]WebSphere[EB/OL].[2007-09-15].http://www.websphere.org/websphere/Site?page=home.

[10]Server wireless[EB/OL].[2007-09-15].http://download.oracle. com/docs/cd/B10464_05/wireless.904/b10188/toc.htm.

[11]Davis E S.The effets of download delay on perforrnance and end-usersatisfication in an Internettutorial[J].Computers in Human Behavior,2001,17(3):249-268.

TONG Mingwen,LIU Qingtang,DENG He

Department of Information Technology,Central China Normal University,Wuhan 430079,China

The content adaptation technology is used to realize universal multimedia access,in which the model of content system is one of the key problems.Based on the SOA,the content adaptation system is designed and complemented,which includes the functions of data management,service management,content adaptation and content service.The combined metrics of subjectivity and objectivity are accepted to evaluate the quality of service of the content adaptation system.

universal multimedia access;content adaptation;satisfied degree;service response time

内容适配技术是实现通用多媒体访问的主流技术,如何实现内容适配系统是内容适配技术研究中的重要问题。基于SOA架构设计并实现内容适配系统。系统具有数据管理、服务管理、内容适配和内容服务功能。采用客观和主观指标结合的评价体系,对内容适配系统的服务质量进行评价。

通用多媒体访问;内容适配;满意度;服务响应时间

A

TP391

10.3778/j.issn.1002-8331.1205-0253

TONG Mingwen,LIU Qingtang,DENG He.Research on content adaptation system design and QoS evaluation.Computer Engineering and Applications,2013,49(5):27-31.

教育部人文社科基金项目(No.10YJC880113);湖北省自然科学基金项目(No.2011CDB163);中央高校基本科研业务费项目(No.CCNU120002040471,No.CCNU10b01003,No.CCNU10C01003)。

童名文(1975—),男,博士,副教授,研究领域为多媒体内容适配、教育资源管理与服务;刘清堂(1969—),男,博士,教授,博士生导师,研究方向为数字版权管理、知识服务;邓鹤(1977—),男,博士,讲师,研究方向为小目标识别。E-mail:tongliuwen@163.com

2012-05-24

2012-10-16

1002-8331(2013)05-0027-05

CNKI出版日期:2012-11-09 http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20121109.1422.002.html