姬塬油田吴仓堡区长6油藏储层特征描述

2013-07-04李化斌王登莲李积林

白 旭,李化斌,王登莲,徐 宁,李积林

(中国石油长庆油田公司第三采油厂,宁夏银川 750006)

1 储集层岩石学特征

1.1 碎屑成分

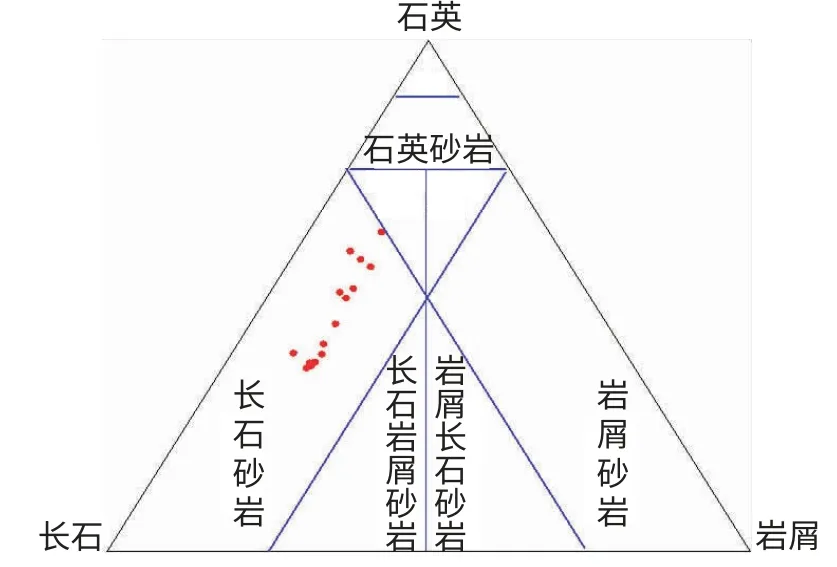

砂岩的碎屑成分受母岩性质、搬运距离、地形坡度、水动力条件、气候及沉积相带的影响。薄片岩石成分统计结果表明,吴仓堡区长61油藏砂岩碎屑成分以长石为主,长石含量32.75%~58.0%,长石平均含量48.6%;石英含量18.75%~37.0%,石英平均含量24.2%;岩屑含量少,含量7.5%~14.95%,平均含量10.5%。长61砂岩主要为长石砂岩和岩屑质长石砂岩,矿物成分成熟度较低(见图1)。

图1 姬塬油田吴仓堡区长61储层砂岩分类

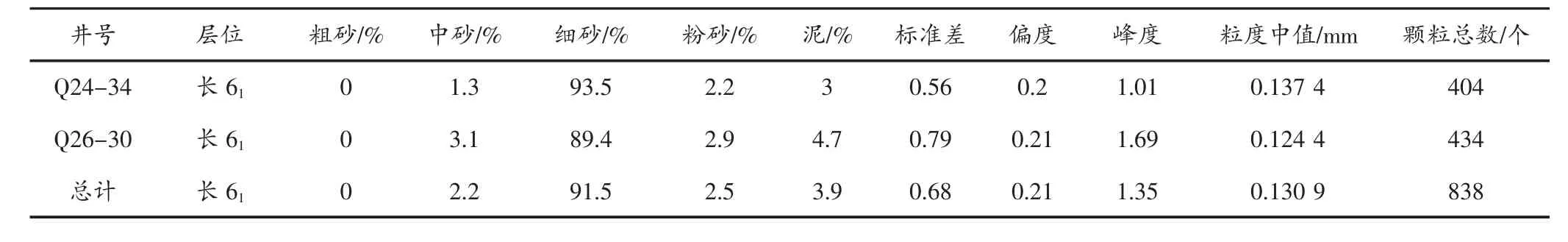

吴仓堡区长61储层以细砂为主,平均占91.5%,粉砂和中砂次之,分别占2.52%、2.19%,分选较好。磨圆度以次棱角状为主,次棱角-次圆状次之。胶结方式主要为:孔隙~薄膜式、薄膜~孔隙式和薄膜式,颗粒支撑,颗粒接触方式为点~线接触或线接触。粒度中值平均为0.1309 mm;标准偏差平均为0.68;偏度为-0.08~0.25,平均0.21;峰度为0.95~3.07,平均1.35。同样表明油层颗粒分选较好,属正偏态,峰度呈尖锐状(见表1)。

1.2 填隙物成分

吴仓堡区长61砂岩中填隙物以胶结物为主,平均含量为10.79%,主要是粘土矿物、碳酸盐矿物、水云母、次生石英和长石等,偶见黄铁矿。

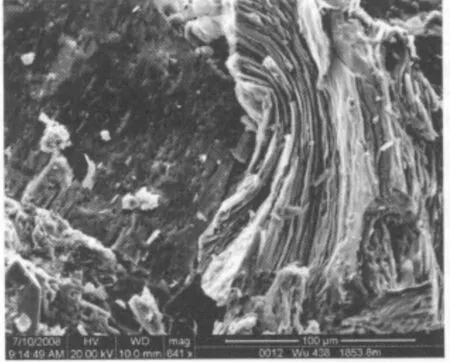

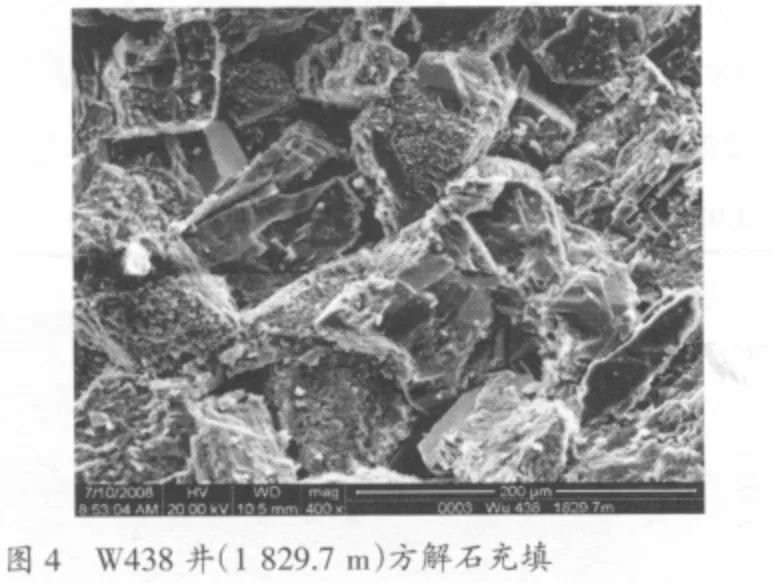

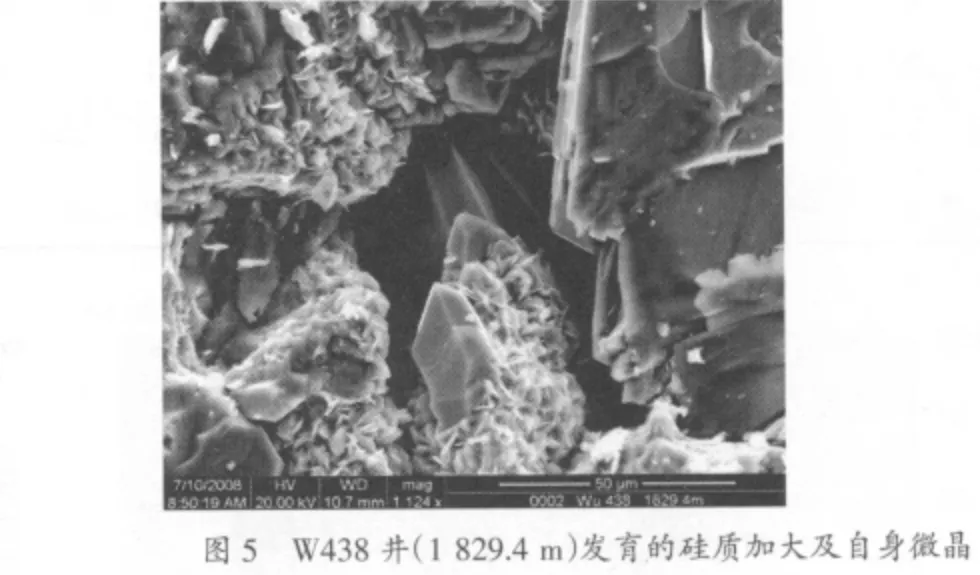

粘土矿物中自生绿泥石特别发育,几乎遍及所有井段的砂岩,平均含量3.03%,多呈薄膜状的孔隙衬边和碎屑包壳产出,含量过高的绿泥石膜会充填孔隙,减少孔隙率,一般绿泥石薄膜高于10.0%时,大部分孔隙均被充填。水云母是本区除绿泥石外最发育的填隙物,平均含量2.71% ,主要是云母水化和成岩作用的影响下呈假杂基充填在孔隙中。碳酸盐胶结物以铁方解石为主,其它碳酸盐胶结物不发育。硅质胶结物在本区分布也较为广泛,其产出状态多以碎屑充填孔隙及石英加大边的形式出现,部分为自生石英微晶。自生石英胶结物含量较高的样品多出现于水下分流河道中(见图2~图5)。

表1 姬塬油田吴仓堡区薄片粒度分析

图2 W438 井(1855.6 m)绿泥石薄膜状和碎屑包壳

图3 W438 井(1853.8 m)云母水化和受成岩作用影响

2 成岩作用类型

根据泥岩中干酪根Ro(%)测定、粘土矿物X 衍射分析,孔隙组合,成岩矿物组合、形成顺序及分布特征、碎屑颗粒接触方式等认为,该区长6储层已进入晚成岩A 阶段。成岩作用主要类型有压实压溶作用、绿泥石膜的胶结作用、自生伊利石的充填作用、铁方解石的充填作用、长石等的溶蚀作用等,另外,可见云母水化作用、硅质加大作用、黄铁矿的胶结交代作用、自生石榴石的形成、重晶石的胶结作用、成岩破裂作用及构造缝的形成等。

3 储层微观孔隙结构特征

3.1 孔隙类型

原生孔隙是岩石沉积过程中形成的孔隙,它们形成后没有遭受过溶蚀或胶结等重大成岩作用的改造。研究区的原生孔隙主要有:粒间孔隙、基质内微孔隙、矿物解理缝。所有的砂岩储层最初都有粒间孔,它如果未遭到破坏的话,常常是渗透性好,孔径大以及富含烃类的储集空间。溶蚀孔是由于碳酸盐、长石、硫酸盐或其它易溶物质的溶解造成的。

次生孔隙是岩石经成岩改造后产生的孔隙。研究区主要发育溶蚀孔隙、胶结作用形成的晶间孔隙,成岩作用改造形成的缩小粒间孔隙、压实作用形成的微裂缝。具溶蚀孔隙的砂岩储集性可以从极好变到很差,这取决于溶蚀孔隙的大小及溶蚀孔隙空间的相互连通性。无论是天然的还是人造的张开缝,它对仅仅具有微孔隙或孤立溶蚀孔隙的储集岩来说,是必要的渗滤通道。

3.2 喉道类型

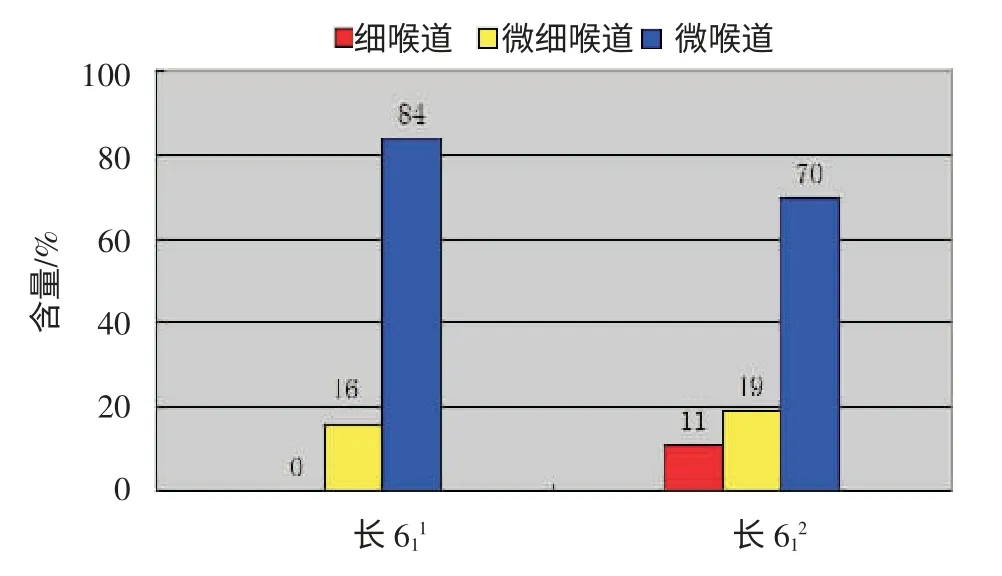

喉道为连通两个孔隙的狭窄通道,每一支喉道可以连通两个孔隙,而每一个孔隙可以和多个喉道相连通,有的甚至和6~8个喉道相连通。在同一储层中,由于岩石的颗粒接触关系,颗粒大小、形状及胶结类型不同,其喉道的类型也不同。研究区长61储层喉道以微喉道为主,其次为微细喉道,而细喉道仅在长612中出现。其中微细喉道和细喉道更有利于油气的运移和储集。研究区的长612从孔隙的类型和含量的角度来说也是最有利于储层发育的层段(见图6)。

3.3 孔隙结构特征

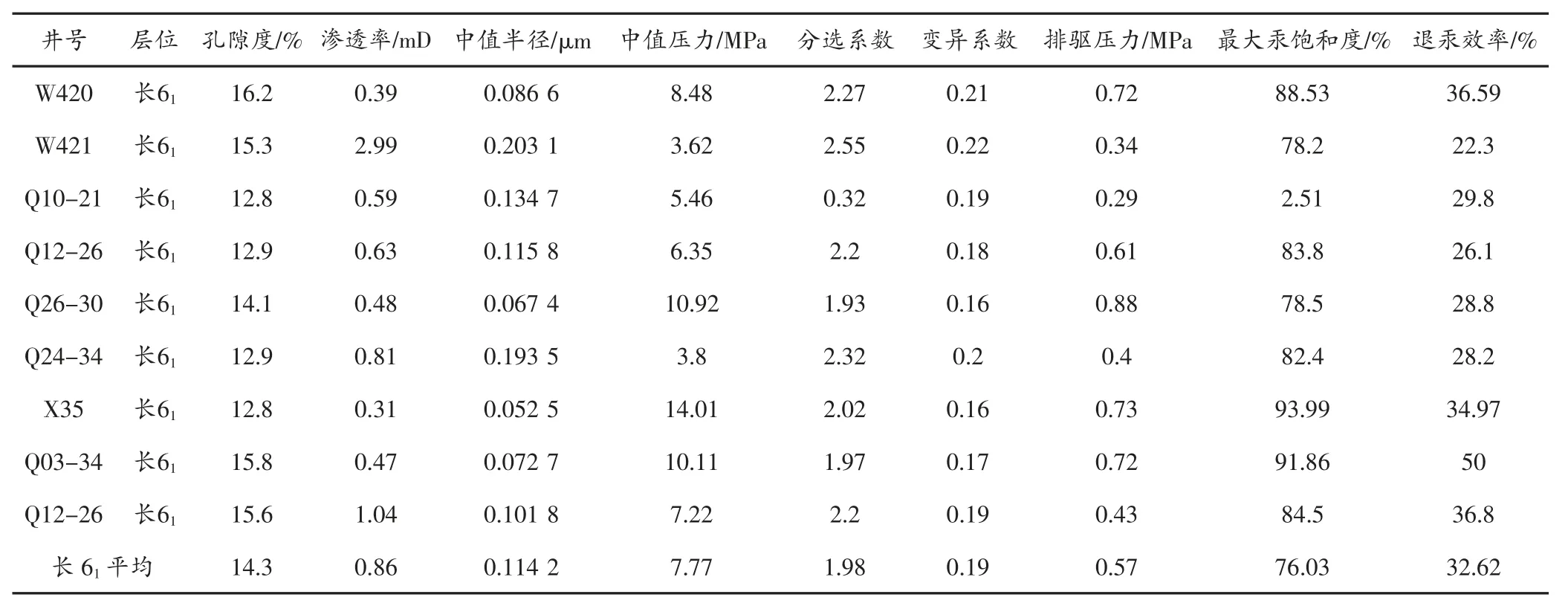

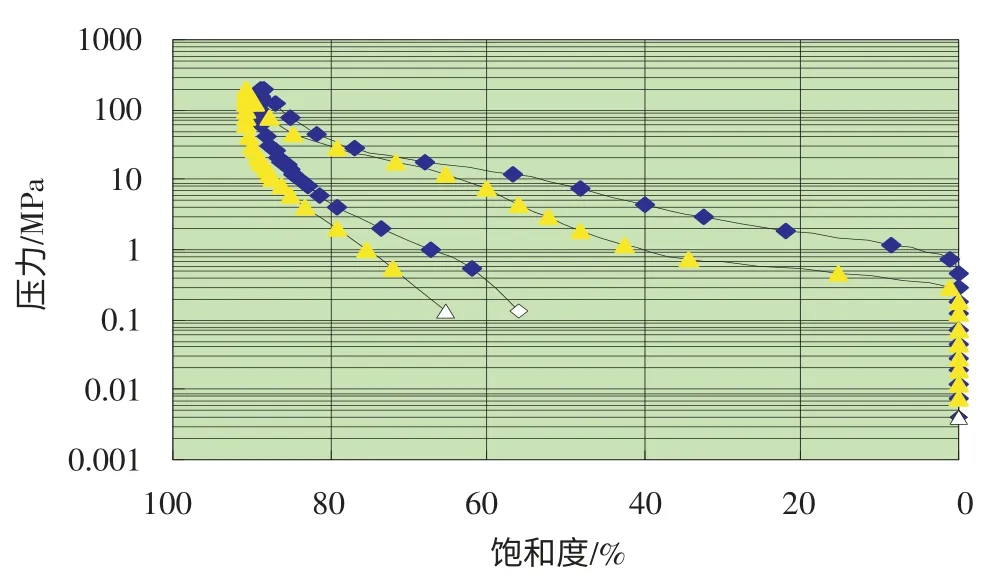

孔隙结构分析结果表明,本区长61储层排驱压力平均为0.64 MPa,中值压力为8.57 MPa,中值半径平均仅为0.12μm,分选系数2.17,退汞效率34.99%。属于小喉微细喉型,排驱压力高、中值半径小(见图7、表2)。

表2 姬塬油田吴仓堡区压汞分析数据表

图6 吴仓堡区长61各小层喉道大小分布图

图7 吴仓堡区长61压汞曲线

图8 吴仓堡区岩心孔隙度和渗透率分布直方图

4 储层物性特征

4.1 岩心物性资料分析

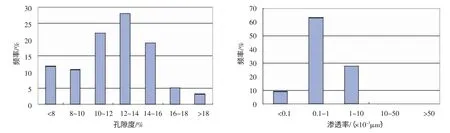

长61储层储集空间主要为各类孔隙,岩心观察裂缝不发育,因此其储集类型为孔隙型储层。吴仓堡区长61油层岩心孔隙度最大为19.67%,最小为0.96%,平均孔隙度为12.09%,孔隙度分布范围主要在10.00%~16.00%,比例达69.06% ,但是孔隙度小于10.00%的样品也占了相当一部分比例,达到22.53%;渗透率最大为27.705 mD,最低为0.004 mD,平均为1.116 mD,长61油层属于低孔~特低渗范畴(见图8)。

4.2 孔渗相关性分析

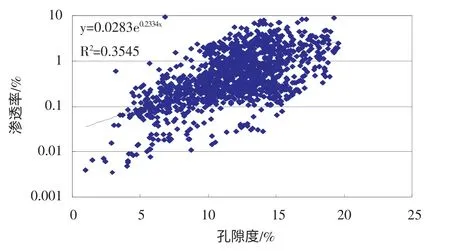

孔隙度与渗透率之间满足指数变化关系,但是相关性很差(见图9)。

4.3 储层物性特征分析

储层的物性特征主要指储层的孔隙性和渗透性,孔隙度影响油气储集的数量,渗透率决定油气产量的高低。

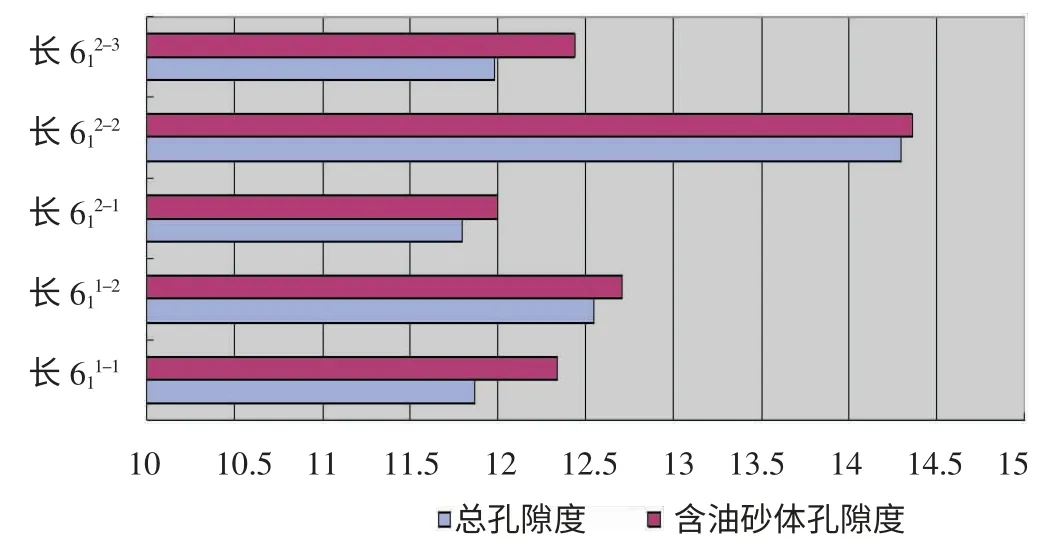

4.3.1 孔隙度特征 由于沉积条件和成岩作用的差异,使得各个小层的岩石孔隙度存在差异(见图10)。根据测井解释资料统计,长611小层组孔隙度在17.90%~8.20%,平均12.43%,对应的含油砂体平均孔隙度为12.68%;长612小层组孔隙度在18.40%~8.80%,平均12.93%,对应的含油砂体平均孔隙度为13.32%。总体看,各单砂体解释的含油砂体的孔隙度都要明显好于其所解释砂体的孔隙度。

图9 吴仓堡区岩心孔隙度与渗透率关系图

图10 吴仓堡区单砂体孔隙度分布直方图

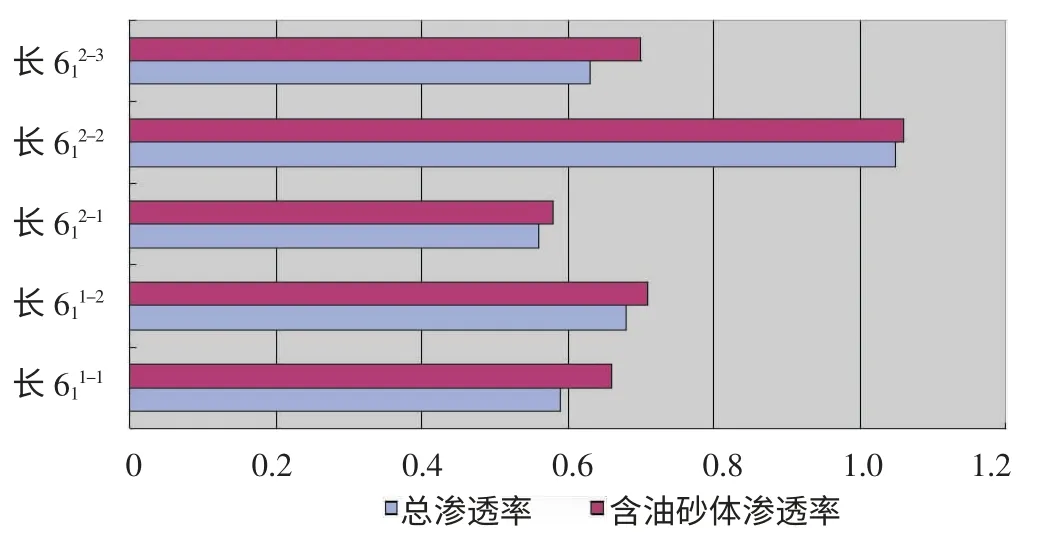

4.3.2 渗透率特征 由于沉积条件和成岩作用差异,使得各个小层的岩石渗透率也存在明显的差异(见图11)。根据测井解释资料统计,长611小层组渗透率在0.14~3.47 mD,平均为0.67 mD,对应的含油砂体平均渗透率为0.7 mD;长612小层组渗透率在0.05~3.53 mD,平均为0.79 mD,对应的含油砂体平均渗透率为0.86 mD。渗透率在各小层分布与孔隙度在各小层分布趋势一致,总体看,各单砂体解释的含油砂体的渗透率都要明显好于其所解释砂体的渗透率。

图11 吴仓堡区单砂体渗透率分布直方图

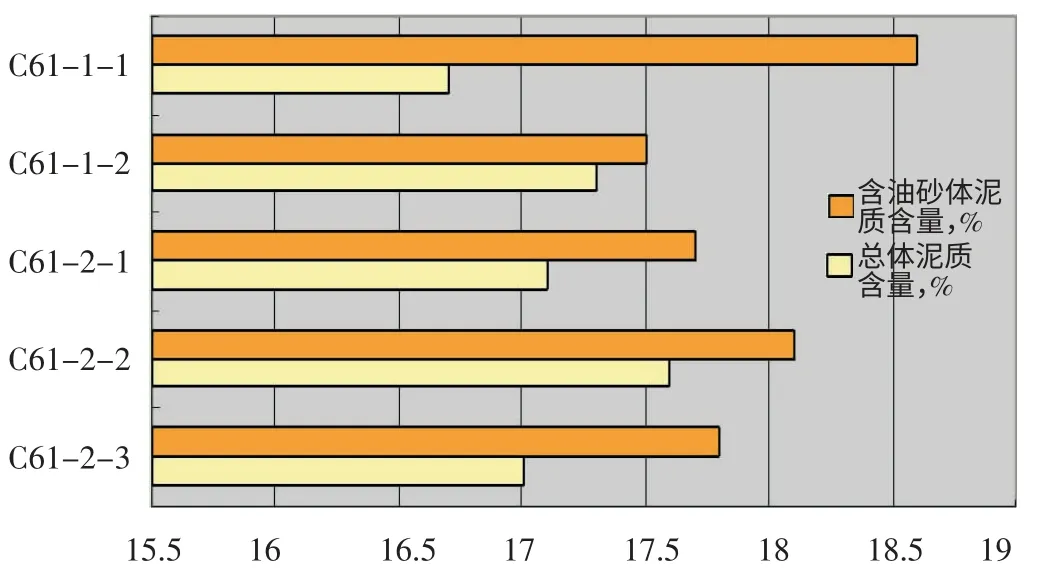

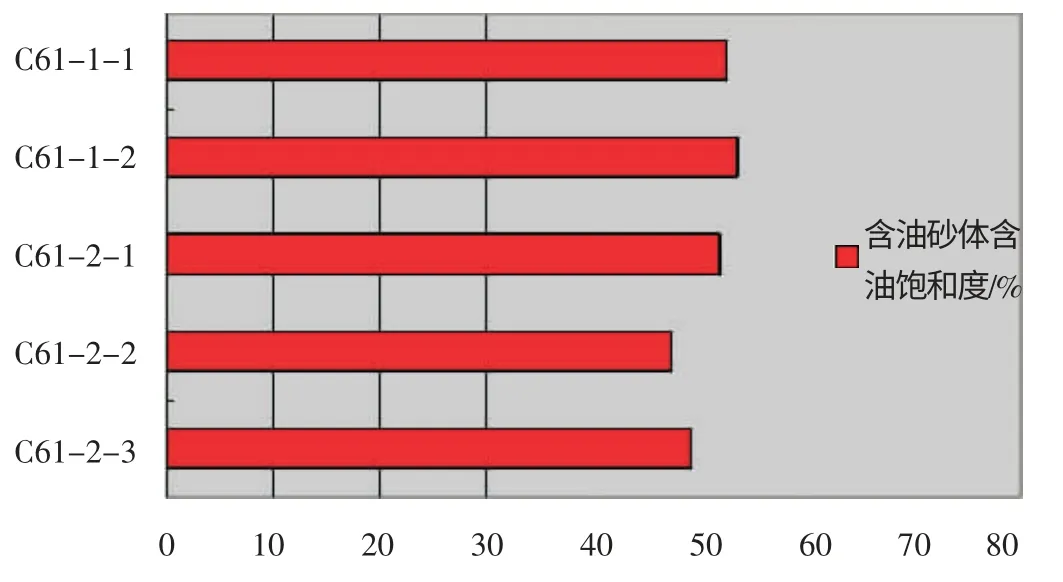

4.3.3 含油饱和度及泥质含量特征储层的物性特征除了储层的孔隙性和渗透性,还有储层的含油饱和度和泥质含量。一般说来,泥质含量越高,含油饱和度越低,储层物性越差。从小层组上看,泥质含量在小层组的上部大、下部小(见图12)。测井解释的含油砂体的含油饱和度变化不大(见图13)。综合分析,解释为含油的单砂体泥质含量较小,含油饱和度高。

图12 吴420 井区单砂体泥质含量分布直方图

图13 吴420 井区单砂体含油饱和度分布直方图

5 储层非均质性

5.1 储层层间非均质性

层内隔层:从沉积微相上看,吴仓堡区层间隔层主要由前三角洲泥、分流间湾和水下天然堤等组成,其中前三角洲泥和分流间湾形成的细粒沉积层分布比较稳定,岩性多以泥岩,碳质泥岩为主,横向稳定性好,能够形成比较稳定的隔层。但天然堤主要分布在分流河道的边缘,并且在水下分流河道侧向迁移或决口水道的形成遭到破坏,因而难以形成稳定的隔层。长611与长612之间的隔层厚度受沉积微相的控制,在水下分流河道沉积砂体,隔层厚度小,小于10 m,在河道侧翼隔层厚度相对要大约20 m 左右。

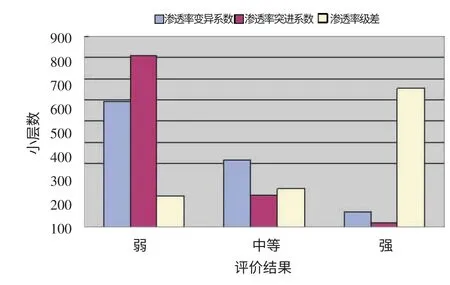

层间渗透率非均质性:吴仓堡区长61油组的非均质性分布的差异比较明显,非均质性为弱的比例明显,整个目的层段的非均质性表现为中等偏弱(见图14)。

图14 长61油组小层层间非均质特征分布

5.2 储层层内非均质性

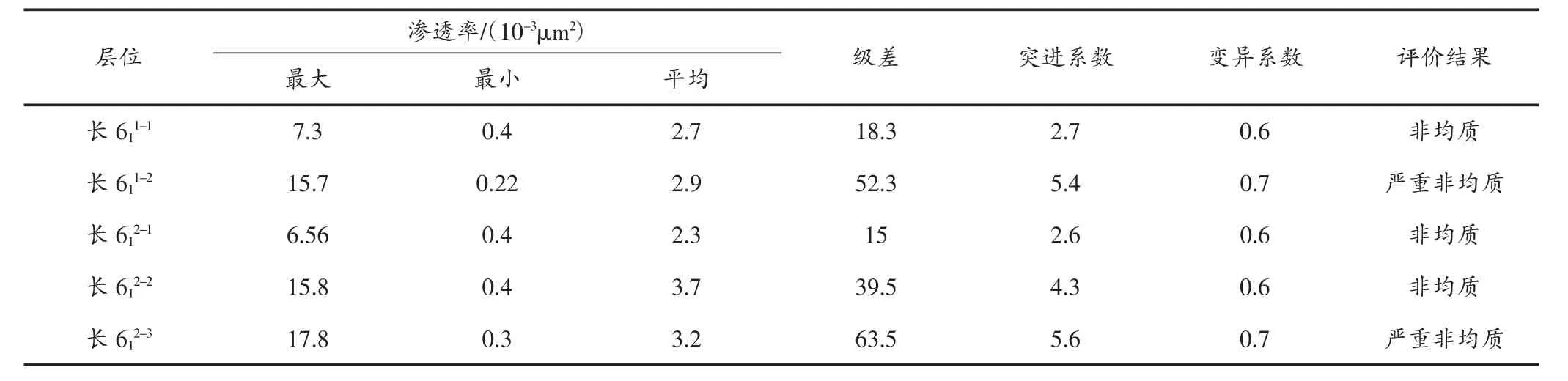

变异系数为0.6~0.7,突进系数为2.6~5.6,表明平面非均质性总体属于非均质型-严重非均质型,主力层的非均质程度更高,这是因为储层发育,渗透性提高以后,各井之间的物性差异就变大。本区储层非均质程度从上向下有变强的趋势。研究区的长611-1小层属于均质型,非均质程度最弱,长612-1属于较均匀型,非均质程度中等,而长611-2、长612-2和长612-3小层为研究区主力油层,沉积微相主要以水下分流河道和河口坝为主,但是由于水下分流河道侧向迁移频繁,造成非均质程度较强。总的来说,从表中的评价参数中可以看出,该区的主力层段层内非均质性总体较强(见表3)。

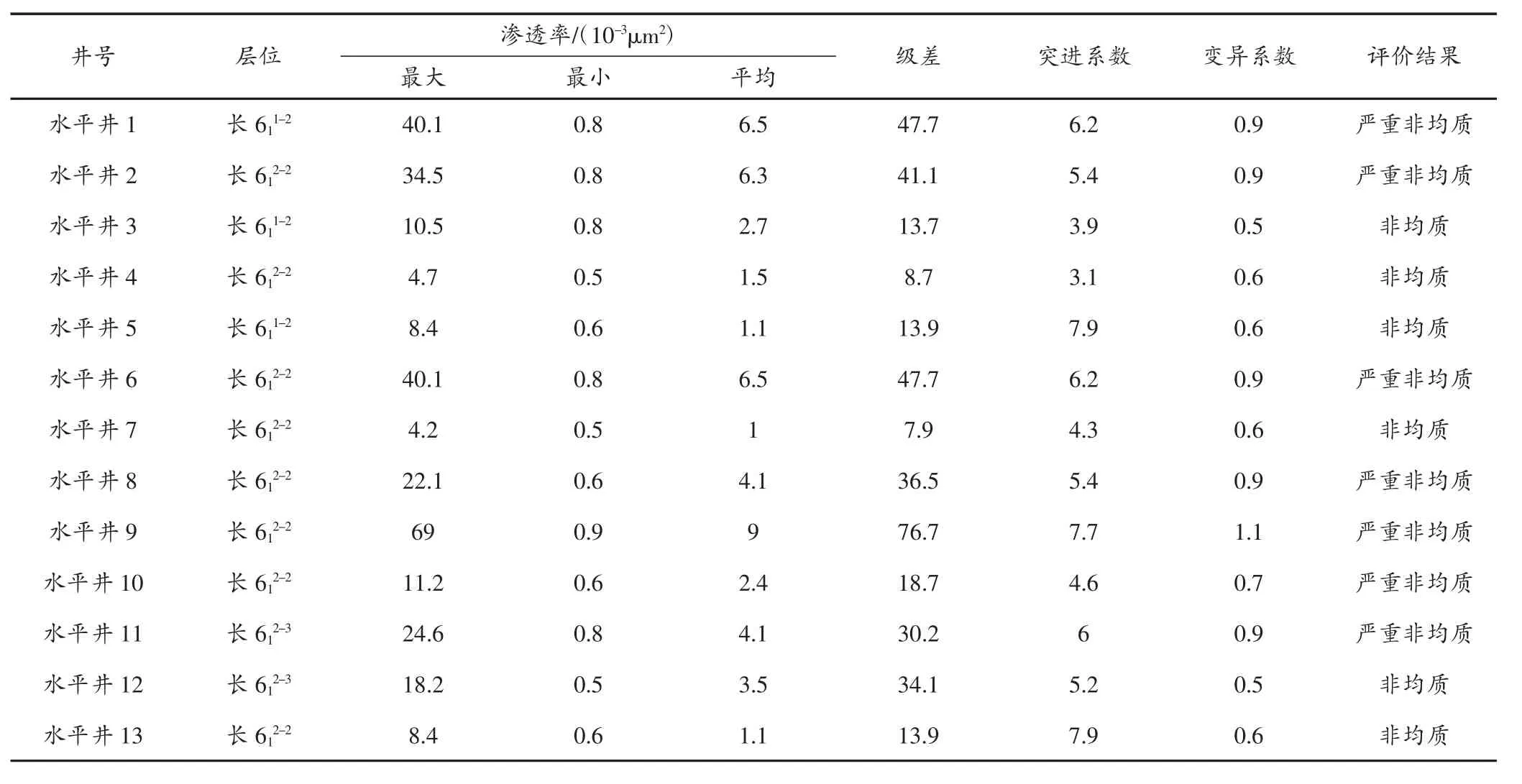

5.3 平面非均质性

应用13口水平井测井解释结果,对它所在的层、所在井区的平面非均质进行评价,这是因为单井物性数据为该井该层综合的结果,而水平井所测得的水平方向连续的物性数据是根据电测的原始数据计算得到的结果,它更能准确反映储层平面非均质性。研究表明该区长61储层属于非均质-严重非均质型(见表4)。

6 储层综合分类评价

储层分类评价是储层表征中最基本的研究内容之一。由于地下储层常具有较强的非均质性,所以要对储层进行归类就必须采取尽可能多的参数、选取尽可能多的样本,并运用较为科学的分类方法来进行。

表3 姬塬油田吴仓堡区储层层内非均质评价参数表

表4 水平井资料非均质性评价结果表

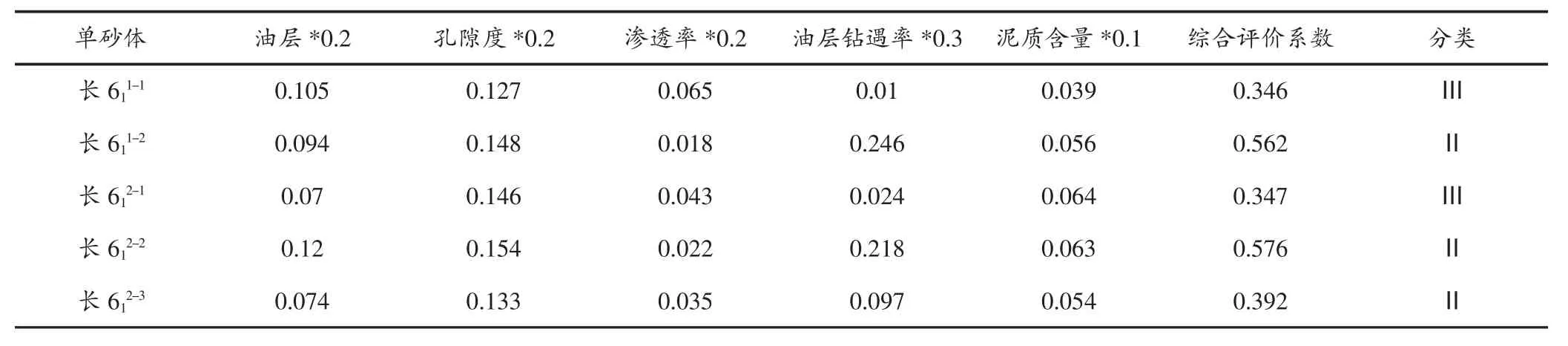

表5 吴仓堡区长61油藏各单砂体综合评价结果表

6.1 评价参数的选择

一项参数只从一个方面表征储层的特性,全面评价一个储层,必须采用多项参数,从多个方面进行综合评价。根据吴仓堡区的实际地质情况,本次采用了五个参数进行储层评价:油层厚度、油层钻遇率、孔隙度、渗透率、泥质含量。

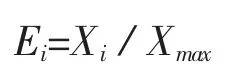

6.2 单项参数评价分数的计算

本文主要可采用最大值标准化法进行参数评价计算,即以本参数在评价单元中的最大值为1,使其它单元本项参数评价值在0~1。对于数值越大反映储层越好的参数(如有效厚度、钻遇率、孔隙度、渗透率等),直接除以本项参数的最大值,计算公式如下:

式中:Ei-第i 单元的本项参数的评价得分值;Xi-第i 单元的本项参数的评价实际值;Xmax-所有单元中本项参数的最大值。

6.3 储层评价参数“权数”的确定

吴仓堡区储层评价采用油层有效厚度、油层钻遇率、孔隙度、渗透率、泥质含量参数进行了定量评价,其中油层有效厚度、油层钻遇率、孔隙度、渗透率、泥质含量的权系数分别取0.2、0.3、0.2、0.2、0.1,计算了每个单砂体的加权综合得分,把各项参数的得分以给定的“权”系数权衡后即得综合评价得分。

6.4 综合得分分类及评价结果

把各项参数的得分以给定的“权”系数权衡后即得综合评价得分。按大于0.7为一类储层、小于0.35为三类储层、介于0.7~0.35为二类储层的标准进行综合评价,评价的结果(见表5)。

7 结论及认识

吴仓堡区长61储层具有低孔、低渗特点,天然裂缝在研究区不发育。沉积环境的变化和成岩作用的影响造成本区储层具有较强的非均质性,油水关系较复杂,是影响下步稳产的主要问题之一。从储层综合评价结果来看,研究区长61储层没有Ⅰ类储层,均为Ⅱ、Ⅲ类储层,其中长611-2、长612-2和长612-3小层为Ⅱ类储层,综合得分较高,是研究区的主力储层;长611-1和长612-1小层为Ⅲ类储层,特别是各方面物性都较差,储层厚度小,在平面上呈点状分布,所在小层在研究区主要起着隔层的作用,这有利于油田分层系开发。

[1]裘亦楠,薛叔浩,等.油气储层评价技术[M].北京:石油工业出版社,1997.

[2]裘亦楠.中国陆相油气储集层[M].北京:石油工业出版社,1997.

[3]庞军刚,李文厚,等.三角洲相储层精细描述:以鄂尔多斯史家畔地区延长组为例[M].北京:石油工业出版社,2012.