杜甫天灾诗探微

2013-07-04刘艺

刘 艺

作者:刘艺,广东商学院人文与传播学院副教授,510320。

杜甫的诗历来被誉为“诗史”,我们从一些经典的记载来看,其“史”之所指一定是极广泛的,否则难有此誉。晚唐孟棨在《本事诗·高逸第三》中说:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史’。”《新唐书》杜甫本传中也说:“甫又善陈时事,律切精深,至千言不少衰,世号‘诗史’。”单从这些表达来看,对诗史的理解应当说是全面的,但细究一下人们在讨论“诗史”问题时具体所举之诗,就会发现,对于“史”,人们的着眼点往往在于其诗真实地反映出唐代安史之乱带来的巨大灾难。但除过这巨大的人祸灾难之外,其它许多重要方面却被不同程度地忽视了。如其诗中反映的为数不少的天灾,就是典型。杜甫的天灾诗真实细致地记录了他所经历的各种天灾,反映出天灾之下人们真实的生活苦况和思想感情,这一点也是“诗史”中不可或缺的重要组成部分,对此人们却关注甚少。我们这里就选择其天灾诗加以研究。在具体讨论杜甫的天灾诗之前,我们有两个问题需要说明:

一是在对杜甫的一千四百多首诗与灾难的关系问题进行思考时,我们最初的想法是把题目定为灾难诗,但灾难包括自然界的天灾与社会中的人祸,那么灾难诗就包括那些描写人们在天灾、人祸中所遭受苦难的诗歌作品。由于杜诗是“诗史”,反映的往往不是天灾就是人祸,其灾难诗的比例占了诗歌数量的绝大多数,几乎要全部论及,这显然是涉及面太广,不是一篇论文的容量所能完成的。而且其中有关人祸的问题——安史之乱,前人和时贤的研讨早已卓有成效,所以我们最终选择其描写天灾的诗歌进行探讨。当然,由于天灾的产生及其带来的问题又往往与人祸密切相关,所以本文中也就无法完全回避和割裂二者的关系。

二是也许有人会问为什么偏偏选中其天灾诗来研究,是不是有些幸灾乐祸?杜甫写了那么多天灾诗,但就其本意来看,他始终都存有一个天真美好的愿望,那就是天下无灾。在《忆昔二首》其二中,杜甫在回忆起过去最美好的时光时说到“百余年间未灾变”,可见他是多么向往无天灾人祸的时代!我们也同样怀有此心。但是天灾是人们生活经历的一部分,用诗笔写天灾也同样能展现出诗人内心的情感,展现出人性的真善美。正因此,我们认为对天灾诗进行探讨,不仅在文学领域有意义,更有深远的历史意义和重大的现实意义。对此,梁启超先生有段话说得好:“诗是歌的笑的好呀,还是哭的叫的好?换一句话说:诗的任务在赞美自然之美呀,抑在呼诉人生之苦?再换一句话说:我们应该为做诗而做诗呀,抑或应该为人生问题中某项目的而做诗?这两种主张,各有极强的理由;我们不能作极端的左右袒,也不愿作极端的左右袒。依我所见:人生目的不是单调的,美也不是单调的。为爱美而爱美,也可以说为的是人生目的;因为爱美本来是人生目的的一部分。诉人生苦痛,写人生黑暗,也不能不说是美。”

一、杜甫天灾诗的分类

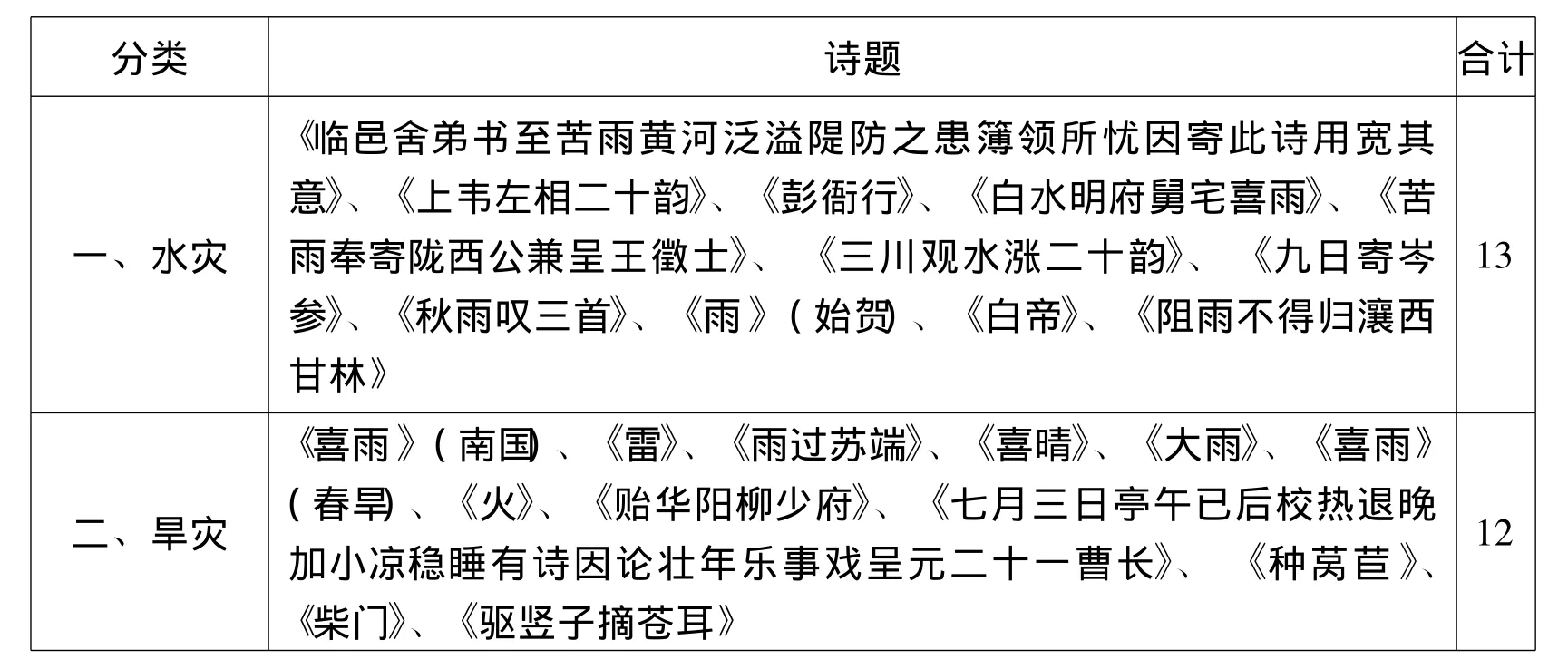

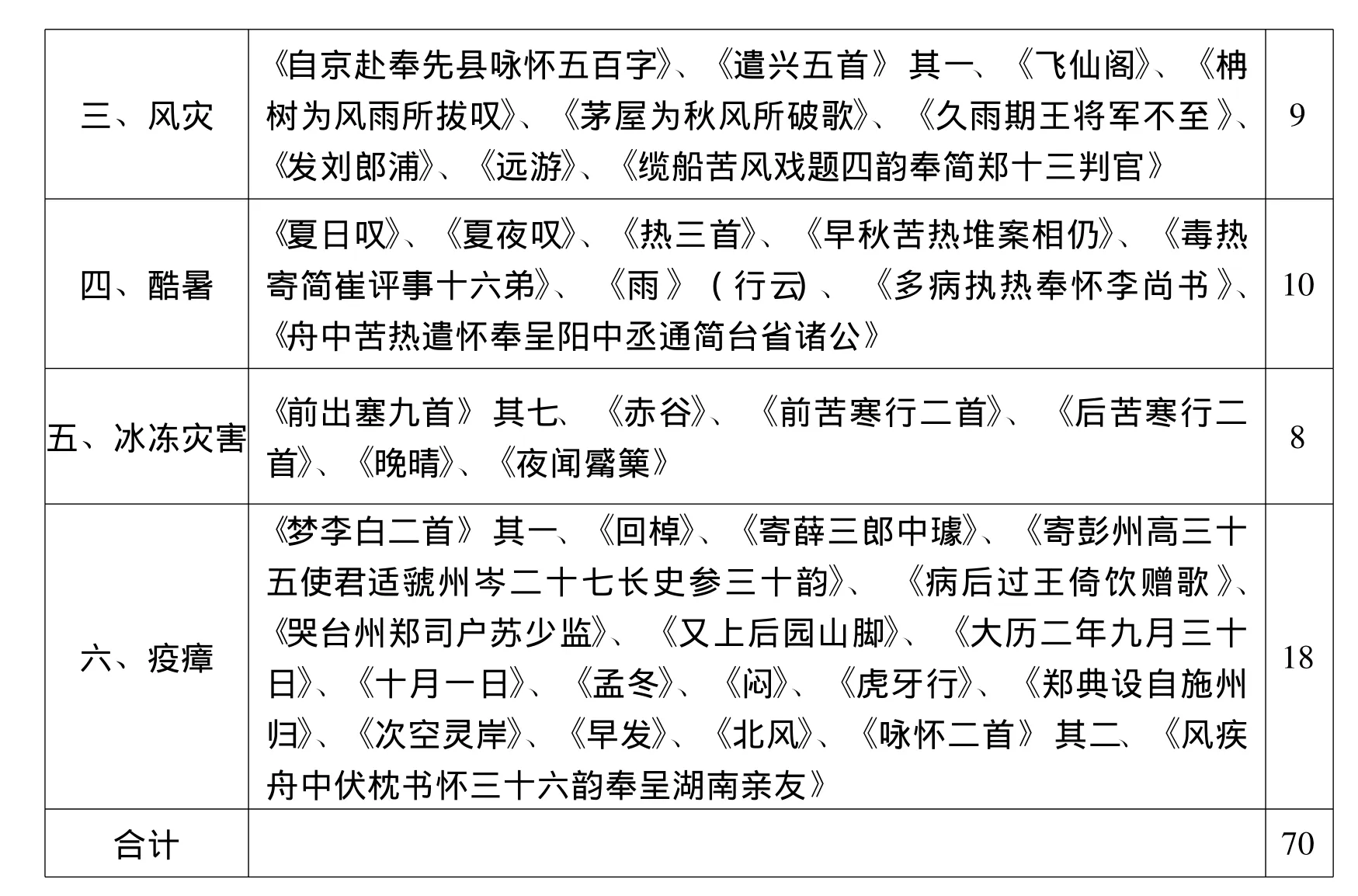

据粗略统计,在杜诗中有近七十首诗歌涉及天灾,这实在是一个不小的数目。不仅如此,在这些诗中,所涉及的天灾种类也相当众多,粗分一下大致有六类:有水灾(其中包括一系列与水密切相关的灾害,如久雨、江河溢出、洪涝等)、旱灾、风灾、酷暑、冰冻灾害(包括冰雪严寒和霜冻等)和疫瘴。所以杜甫的天灾诗的分类自然就由不同的灾害而生,也主要分为六大类。我们对每类天灾诗的具体数字做了初步的统计,如下表:

分类 诗题 合计一、水灾《临邑舍弟书至苦雨黄河泛溢隄防之患簿领所忧因寄此诗用宽其意》、《上韦左相二十韵》、《彭衙行》、《白水明府舅宅喜雨》、《苦雨奉寄陇西公兼呈王徵士》、《三川观水涨二十韵》、《九日寄岑参》、《秋雨叹三首》、《雨》(始贺)、《白帝》、《阻雨不得归瀼西甘林》13二、旱灾《喜雨》(南国)、《雷》、《雨过苏端》、《喜晴》、《大雨》、《喜雨》(春旱)、《火》、《贻华阳柳少府》、《七月三日亭午已后校热退晚加小凉稳睡有诗因论壮年乐事戏呈元二十一曹长》、《种莴苣》、《柴门》、《驱竖子摘苍耳》12

三、风灾《自京赴奉先县咏怀五百字》、《遣兴五首》其一、《飞仙阁》、《柟树为风雨所拔叹》、《茅屋为秋风所破歌》、《久雨期王将军不至》、《发刘郎浦》、《远游》、《缆船苦风戏题四韵奉简郑十三判官》9四、酷暑《夏日叹》、《夏夜叹》、《热三首》、《早秋苦热堆案相仍》、《毒热寄简崔评事十六弟》、《雨》(行云)、《多病执热奉怀李尚书》、《舟中苦热遣怀奉呈阳中丞通简台省诸公》10五、冰冻灾害《前出塞九首》其七、《赤谷》、《前苦寒行二首》、《后苦寒行二首》、《晚晴》、《夜闻觱篥》8六、疫瘴《梦李白二首》其一、《回棹》、《寄薛三郎中璩》、《寄彭州高三十五使君适虢州岑二十七长史参三十韵》、《病后过王倚饮赠歌》、《哭台州郑司户苏少监》、《又上后园山脚》、《大历二年九月三十日》、《十月一日》、《孟冬》、《闷》、《虎牙行》、《郑典设自施州归》、《次空灵岸》、《早发》、《北风》、《咏怀二首》其二、《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》18合计70

但这里面涉及一个问题,即灾害的特点是往往会形成灾害链,所以杜甫的不少诗中会出现一诗涉及多个灾害的现象,如其《贻华阳柳少府》诗写到了暑旱相交加,而暑疫相交加、风雨相交加之类的诗也很多见。所以我们在统计中是互有交叉的。其大致统计结果如下:水灾诗约13首,旱灾诗约12首,酷暑诗约10首,霜雪等冰冻灾害诗约8首,风灾诗约9首,疫瘴诗约18首。从这些数字来看,杜甫生活的时代天灾是较为频繁的,他经历的天灾为数不少,而且老杜的死就与天灾有相当大的关系。《旧唐书》本传中说他死前:“为暴水所阻,旬日不得食。”正因此,在他的诗作中,才出现了如此众多,内容丰富的天灾诗。

二、杜甫天灾诗的特点

杜甫天灾诗的总体特点是内容丰富,涉及面广,情感真挚,思考深入,表达精切,但仅是这样的表达不免流于空泛,所以我们将对之作深入细致的分析。我们在读其近七十首天灾诗的时候发现,其诗对天灾内容的表现呈现出不同的层面,也即程度有所不同,这其中形成特点鲜明的四个层面,因此我们正可据此四个层面来分论其特点。

1.第一层面:仅对天灾有所涉及的诗。

杜甫的有些诗歌,其主题并不是专写天灾的,诗中对天灾内容只是有所涉及,相关的诗句在全诗中所占比重也很小。但这些诗或者说是诗句不能说与天灾无关,也更不能说是信手拈来,没什么意义。它至少表明杜甫对社会生活的关注度是很高的,视野是很广泛的,体察是很细微的。这些关涉天灾的诗句,从文学的角度来看,其特点是通过描写所见天灾之景来渲染气氛,或是以此作为比兴、铺垫等,从而引发其思想感情。

在这些诗里,已对六类灾难都有所提及了。如提到水患的诗《上韦左相二十韵》,其中仅有一句相关:“霖雨思贤佐,丹青忆旧臣。”随即便引发开来,讲述因为时雨潦六旬,皇上嫌宰相非人而欲提拔任用对方的情况。又如《彭衙行》中的“一旬半雷雨,泥泞相攀牵”,是为了突出其雨后的困顿之感的;对旱灾的提及我们在《白水明府舅宅喜雨》中可以看到:“汤年旱颇甚,今日醉纟玄歌。”这是用铺垫来歌颂对方的。《雨过苏端》中的:“鸡鸣风雨交,久旱雨亦好”,也是为衬托访友心情的;其诗对风灾也有提及,如在《自京赴奉先县咏怀五百字》中写到:“岁暮百草零,疾风高冈裂”,这是在夸张渲染当时山雨欲来风满楼的情势。而《遣兴五首》中则涉及了沙尘暴:“朔风飘胡雁,惨澹带砂砾”。《飞仙阁》中的:“寒日外澹泊,长风中怒号”,则以怒号的狂风渲染气氛;其诗对冰冻灾害有所提及的如《前出塞九首》其七:“驱马天雨雪,军行入高山。迳危抱寒石,指落曾冰间。”诗句对严寒冰雪的渲染,烘托出士卒的强烈思归之情。《赤谷》中的“天寒霜雪繁,遊子有所之”,则以景物描写衬托出游子飘零的无比凄凉的心境;此外,杜甫还有不少诗中提到瘴疫,如在《梦李白二首》中提到:“江南瘴疠地”,表现出他对朋友的深切挂念。《回棹》中的“衡岳江湖大,蒸池疫疠偏”,则是为了强调其漂泊苦况。

2.第二层面:专门描写天灾的诗。

杜甫有大量的诗是以天灾内容为主题的,诗中正面抒写了灾害的发生情况,灾害带来的苦况和人们的感受。当然这里面既包括其个人的感受,也包括大众的感受。情感以悲悯和同情为主。这类诗有两个明显的特点:一是真,二是广。

所谓真是说这类诗有很强的纪实性,或者说是亲历性。因为体验格外真切,感情也就格外真挚。也由于作者在场亲历了这些灾难,所以才能观察体味到人所不能道处。如在对瘴疫灾害的表现中,杜甫写得较多的是疟疾。“疟疾是隋唐五代时期最为常见的疫病,患者中不仅包括普通大众,而且包括杜甫、元稹、韩愈、温庭筠等这些著名诗人,甚至连唐高宗李治、穆宗李恒都曾感染过。”杜甫在《寄薛三郞中璩》中描写自己患此病的情况是:“峡中一卧病,疟疠终冬春。春复加肺气,此病盖有因。”他还在《寄彭州高三十五使君适虢州岑二十七长史参三十韵》中真实地写出了他得病三年的情况:“三年犹疟疾,一鬼不销亡。隔日搜脂髓,增寒抱雪霜。”在《病后过王倚饮赠歌》中也作了描述:“酷见冻馁不足恥,多病沉年苦无健。王生怪我颜色恶,答云伏枕艰难遍,疟疠三秋孰可忍,寒热百日相交战。头白眼暗坐有胝,肉黄皮皱命如线。”更可贵的是他在诗中还探讨了此病发生的原因是:“疟病餐巴水”(《哭台州郑司户苏少监》)。这已与我们今天的认识有相通之处。从这方面看,正因其得了疟疾,才能把发病的原因、症状写得非常细致精准,而其痛苦之情也非亲历所不能道。这正应了梁启超的话:“真事愈写得详,真情愈发得透。”

除了疫病,杜甫写到的其它天灾也往往是亲历的,所以描绘极为真切。如在《苦雨奉寄陇西公兼呈王徵士》中对大雨连绵就有这样的描写:“今秋乃淫雨,仲月来寒风。群木水光下,万家云气中。所思碍行潦,九里信不通。悄悄素浐路,迢迢天汉东。愿腾六尺马,背若孤征鸿……嘉蔬没溷浊,时菊碎榛丛。鹰隼亦屈猛,乌鸢何所蒙……挂席钓川涨,焉知清兴终。”再如《三川观水涨二十韵》一诗:“我经华原来,不复见平陆。北上惟土山,连天走穷谷。火云出无时,飞电常在目。自多穷岫雨,行潦相豗蹙。蓊匌川气黄,群流会空曲。清晨望高浪,忽谓阴崖踣。恐泥竄蛟龙,登危聚麋鹿。枯查卷拔树,礧磈共充塞。声吹鬼神下,势阅人代速。不有万穴归,何以尊四渎。及观泉源涨,反惧江海覆。漂沙圻岸去,漱壑松柏秃。乘陵破山门,回斡裂地轴。交洛赴洪河,及关岂信宿。应沉数州没,如听万室哭。秽浊殊未清,风涛怒犹蓄。何时通舟车,阴气不黪黩。浮生有荡汩,吾道正羁束。人寰难容身,石壁滑侧足。云雷屯不已,艰险路更跼。普天无川梁,欲济愿水缩。因悲中林士,未脱众鱼腹。举头向苍天,安得骑鸿鹄?”诗中对水漫之势的全方位描绘令人读来真有身临其境之感。

所谓广是在说他的诗情感涉及面极广泛。不仅写出对自己的万般感慨,还写出了对他人,对万民,对万物的情感,甚至是对一株莴苣,一棵树等,他都有着强烈的厚生爱物之情。他的苦痛、悲悯、同情,推己及人,以及无尽的忧患都在这类诗中屡见。对于这一点,元稹在《元氏长庆集》卷三十《叙诗寄乐天书》中的一句话正可加以说明:“爱其浩荡津涯,处处臻到。”

关于这方面的代表作极多,如《九日寄岑参》一诗:“出门复入门,雨脚但如旧。所向泥活活,思君令人瘦。沉吟坐西轩,饮食错昏昼。寸步曲江头,难为一相就。吁嗟乎苍生,稼穑不可救。安得诛云师?畴能补天漏。大明韬日月,旷野号禽兽。君子强逶迤,小人困驰骤。维南有崇山,恐与川浸溜。是节东篱菊,纷披为谁秀。岑生多新诗,性亦嗜醇酎。采采黄金花,何由满衣袖。”诗中的担忧由人到庄稼,到禽兽,到山川,绵绵不绝。

杜甫在灾难中的悲悯深情甚至可以凝聚投射到一棵树上,成为诗的灵魂。如《柟树为风雨所拔叹》:“倚江柟树草堂前,古老相传二百年。诛茅卜居总为此,五月仿佛闻寒蝉。东南飘风动地至,江翻石走流云气。干排雷雨犹力争,根断泉源岂天意。沧波老树性所爱,浦上童童一青盖。野客频留惧雪霜,行人不过听竽籁。虎倒龙颠委榛棘,泪痕血点垂胸臆。我有新诗何处吟?草堂自此无颜色。”面对这棵树灭顶之灾,其悲悯情怀何等真切。

在这类诗中我们发现一个有趣的现象,就是不少诗中都有“安得……”这样的诗句,这简直就是悲天悯人、民胞物与的大声呼喊。如著名的《茅屋为秋风所破歌》中:“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳……安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。”又如《喜雨》中:“春旱天地昏,日色赤如血。农事都已休,兵戎况骚屑。巴人困军须,恸哭厚土热。沧江夜来雨,真宰罪一雪。谷根小苏息,沴气终不灭。何由见宁岁,解我忧思结。峥嵘群山云,交会未断绝。安得鞭雷公,滂沱洗吴越。”再如《夏夜叹》中:“永日不可暮,炎蒸毒我肠。安得万里风,飘飖吹我裳。昊天出华月,茂林延疏光。仲夏苦夜短,开轩纳微凉。虚明见纤毫,羽虫亦飞扬。物情无巨细,自适固其常。念彼荷戈士,穷年守边疆。何由一洗濯,执热互相望。竟夕击刁斗,喧声连万方。青紫虽被体,不如早还乡。北城悲笳发,鹳鹤号且翔。况复烦促倦,激烈思时康。”有时在大量的描写铺垫之后,就是那么一两句的真情呼喊,其悲悯情怀就能达到高潮,让读者不禁泪流满面。

3.第三层面:由天灾拓展开来,进一步深入剖析的诗。

杜甫有的诗专门写天灾,在对天灾进行展现,写出苦难悲悯情怀的基础上进行了更加深入的剖析,这显示出他对灾难不仅有感性认识更能上升到理性思考,这样的诗在思想内容上的特点就是具有深刻性。对此,我们仅从两个方面加以分析即可窥斑知豹。

第一方面:我们现代人都知道,文学是具有治疗作用的,它一方面对作者是治疗,能够通过创作渲泄自己的情绪,对内心进行调适。另一方面是对读者进行治疗。我们还知道,人们在面临重大灾难,遭遇天大不幸的情况下,会感到孤立无助,心理压力极大,精神往往容易陷入危机状态,这时就需要进行一定的心理疏导和心理干预。而文学是有这种功用的。这些都是我们今天的认识。但杜甫却在他的天灾诗中发挥出了诗歌的这种精神疗救功能。

首先,在他自己面临灾难时,用诗歌创作进行了情感的自由宣泄,这在前文我们所举的不少诗中都能看到。更突出的例子是《早秋苦热堆案相仍》一诗:“七月六日苦炎蒸,对食暂餐还不能。常愁夜来皆是蝎,况乃秋后转多蝇。束带发狂欲大叫,簿书何急来相仍。南望青松架短壑,安得赤脚踏层冰。”在热到极限时,仍有簿书堆案相仍,加之蝇蝎相扰,这使杜甫近乎抓狂,诗中欲赤脚踏冰之愿,正是他对自己内心所积情绪的一种有效渲泄。有了这首诗,他也就不会真的发狂了。

其次,他用自己的诗来对他人进行了心理疏导。如其《临邑舍弟书至苦雨黄河泛溢隄防之患簿领所忧因寄此诗用宽其意》诗:“二仪积风雨,百谷漏波涛。闻道洪河坼,遥连沧海高。职司忧悄悄,郡国诉嗷嗷。舍弟卑棲邑,防川领簿曹。尺书前日至,版筑不时操。难假鼋鼍力,空瞻乌鹊毛。燕南吹亩犬畝,济上没蓬蒿。螺蚌满近郭,蛟螭乘九皋。徐关深水府,碣石小秋毫。白屋留孤树,青天失万艘。吾衰同泛梗,利涉想蟠桃。却倚天涯钓,犹能掣巨鳌。”诗的结尾杜甫说想用蟠桃为饵,制服巨鳌来消除河溢之灾,说这种大话,看似有些轻浮,但我们知道杜甫从来都不是个轻浮之人。其真正用意在于宽慰兄弟,对此他在诗的题目中就已说得很明白了。对此杜甫是经过理性思考的,他深知兄弟作为一个负责任的官吏在救灾防灾的重重困难面前精神压力极大,自己此时并不能具体帮到对方,那么能为其宽心,疏泄其心理上的压力也是好的。其实现在看来,可能对方需要的正是这种大言宽慰。我们从这类诗中可以看到,杜诗的独到之处,深刻之处,正包含在这不经意间。

第二方面:在这一类诗中,杜甫还有一个惯常的做法就是在一首诗中,层层叠加多重内容和情感,直至上升到理性思考:即先是描写灾难,再是体会苦难,由己及人,悲天悯人,再将天灾与人祸相联系,寻找灾难发生的原因,从而更进一步寻求解决办法。这是一种基于大事、大情、大理的深刻抒写,它一方面能尽现灾难的苦况,另一方面又能揭示出人祸之因。杜甫的视点不只看到一场灾难,而是由此引发诸多的思考,以冀探求出灾难的本质,并寻求从根本上解决之。虽说他思考探求的原因和办法不一定正确,但至少有一点思路是可以肯定的,即在应对天灾时,人的因素更具有决定性。

如在《雨》中老杜就在描写雨灾的基础上极简明地揭示出雨大关人事,不关地气也:“始贺天休雨,还嗟地出雷。骤看浮峡过,密作渡江来。牛马行无色,蛟龙斗不开。干戈盛阴气,未必自阳台。”

《夏日叹》中则更进了一步:“夏日出东北,陵天经中街。朱光徹厚地,郁蒸何由开。上苍久无雷,无乃号令乖。雨降不濡物,良田起黄埃。飞鸟苦热死,池鱼涸其泥。万人尚流冗,举目惟蒿莱。至今大河北,化作虎与豺。浩荡想幽蓟,王师安在哉。对食不能餐,我心殊未谐。眇然贞观初,难与数子偕。”诗中既写出了酷暑干旱之状,又道出了鱼鸟和人的殒灭,更由此联想开来,想到战争人祸不断,由己及人,最终又由人归己,忧患无尽。

在这方面表现最为典型的是《雷》这首诗:“大旱山岳焦,密云复无雨。南方瘴疠地,罹此农事苦。封内必舞雩,峡中喧击鼓。真龙竟寂寞,土梗空偻俯。吁嗟公私病,税敛缺不补。故老仰面啼,疮痍向谁数。暴尪或前闻,鞭石非稽古。请先偃甲兵,处分听人主。万邦但各业,一物休尽取。水旱其数然,尧汤免亲睹。上天铄金石,群盗乱豺虎。二者存一端,愆阳不犹愈。昨宵殷其雷,风过齐万弩。复吹霾翳散,虚觉神灵聚。气暍肠胃融,汗湿衣裳污。吾衰尤计拙,失望筑场圃。”其中的思想内容十分丰富复杂,有忧旱、畏瘴、苦农、息兵、伤时事,剖析灾害原因,提出救旱之道等多方面内容。杜甫曾专门写过一篇文章《秋述》来详细申述自己对天灾的看法,而此诗中所涉及的内容一点也不亚于那篇文章。

在这类诗文中存在一个令人纠结的问题,即杜甫对灾难原因的探讨,对灾难本质的认识以及解决方法的寻求,往往与人祸相关,这被现代人认为是观点太传统、太迷信,但这却几乎是当时社会中包括帝王及贤臣们在内的普遍认识。吴兢在《贞观政要》卷十灾祥第三十九中的记载就反映出当时皇上和群臣们对天灾的普遍认识:

贞观八年,陇右山崩,大蛇屡见,山东及江、淮多大水。太宗以问侍臣,秘书监虞世南对曰:“春秋时,梁山崩,晋侯召伯宗而问焉,对曰:国主山川,故山崩川竭,君为之不举乐,降服乘缦,祝币以礼焉。梁山,晋所主也。晋侯从之,故得无害。汉文帝元年,齐、楚地二十九山同日崩,水大出,令郡国无来献,施惠於天下,远近欢洽,亦不为灾……又山东之雨,虽则其常,然阴潜过久,恐有冤狱,宜断省系囚,庶或当天意,且妖不胜德,修德可以销变。”太宗以为然,因遣使者赈恤饥馁,申理冤讼,多所原宥。

贞观十一年大雨,穀水溢,冲洛城门,入洛阳宫,平地五尺,毁宫寺十九,所漂七百馀家。太宗谓侍臣曰:“朕之不德,皇天降灾,将由视听弗明,刑罚失度,遂使阴阳舛谬,雨水乖常。矜物罪己,载怀忧惕。朕又何情独甘滋味?可令尚食断肉料,进蔬食。”文武百官各上封事,极言得失。

李世民、虞世南等人在论及天灾问题时,都无一例外地将其与人事相联,出身于世代奉儒守官家庭的杜甫,一辈子奉行儒道忠君爱国,所以他对灾难本质的认识也不大可能脱离当时普遍的认识水平。对此我们不应当脱离那个时代进行苛责。

4.第四层面:关于天灾的系列组诗。

为了更全面深入地表现灾难问题,杜甫还以系列组诗的方式来写天灾,这无疑在表现力度上有所加强。

如《秋雨叹三首》其一:“雨中百草秋烂死,阶下决明颜色鲜。著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。凉风萧萧吹汝急,恐汝后时难独立。堂上书生空白头,临风三嗅馨香泣。”其二:“阑风伏雨秋纷纷,四海八荒同一云。去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分。禾头生耳黍穗黑,农夫田父无消息。城中斗米换衾裯,相许宁论两相直。”其三:“长安布衣谁比数,反锁衡门守环堵。老夫不出长蓬蒿,稚子无忧走风雨。雨声飕飕催早寒,胡雁翅湿高飞难。秋来未曾见白日,泥污后土何时干。”

这组写水患的诗由第一首的百草被摧,拓展到第二首的伤稼伤农,粮价暴涨,再拓展到第三首的百姓无论老幼所受之灾,最后还对动物抱以同情担忧。可以说三首诗从各个不同侧面进行描写,形成层层递进关系,从而在对灾难的描述上,在对情感的表达上都更为全面,更有力度。

又如《苦寒行》系列。杜甫曾写有《前苦寒行二首》,其一:“汉时长安雪一丈,牛马毛寒缩如蝟。楚江巫峡冰入怀,虎豹哀号又堪记。秦城老翁荆扬客,惯习炎蒸岁絺绤。玄冥祝融气或交,手持白羽未敢释。”其二:“去年白帝雪在山,今年白帝雪在地。冻埋蛟龙南浦缩,寒刮肌肤北风利。楚人四时皆麻衣,楚天万里无晶辉。三尺之乌足恐断,羲和送之将安归?”

还写有《后苦寒行二首》,其一:“南纪巫庐瘴不绝,太古以来无尺雪。蛮夷长老怨苦寒,昆仑天关冻应折。玄猿口噤不能啸,白鹄翅垂眼流血,安得春泥补地裂?”其二:“晚来江门失大木,猛风中夜吹白屋。天兵斩断青海戎,杀气南行动坤轴。不尔苦寒何太酷。巴东之峡生凌凘,彼苍回斡人得知。”

这两组诗本身各为一个系列,二者合起来,就形成了一个更大的系列。杜甫用四首诗的篇幅,全面详细地描写出冰雪苦寒之来势汹汹,多次强调在自古都无大风雪的地方,如今是风大雪疾,冻伤万物,使民众饱受疾苦。

再如《热三首》系列。其一:“雷霆空霹雳,云雨竟虚无。炎赫衣流汗,低垂气不苏。乞为寒水玉,愿作冷秋菰。何似儿童岁,风凉出舞雩。”其二:“瘴云终不灭,泸水复西来。闭户人高卧,归林鸟却回。峡中都是火,江上只空雷。想见阴宫雪,风门飒沓开。”其三:“朱李沉不冷,彫胡炊屡新。将衰骨尽病,被暍味空频。歘翕炎蒸景,飘飖征戍人。十年可解甲,为尔一霑巾。”

这个系列的组诗在描写苦热之况的基础上,展现出往往与苦热相伴而生的瘴疠之毒,更表达出自己深厚的情感,他面对暑热推己及人,由自己的苦况想到征戍之人更苦,从而抒发出息战宁人的心愿。表达力度比单独一首诗要强。

三、杜甫天灾诗的价值及意义

天灾诗既然是杜甫“诗史”内容的一个重要组成部分,那么我们对其价值的观照也就至少要从诗歌(或者说是文学)和历史两方面来看。

1.杜甫天灾诗的文学价值

说到文学价值,我们不妨把时间推到人类社会的早期。人类最早的文学样式是口头文学,后来有了文字,于是口头文学才被文字传承了下来,这就是远古的神话与诗歌。在我们先民早期的神话中,最主要的内容就是对天灾的反映和对抗!我们所熟知的《女娲补天》、《后羿射日》和《鲧禹治水》正是其中的代表。据《淮南子·览冥训》载:“往古之时,四极废,九州裂。天不兼覆,地不周载。火爁炎而不灭,水浩洋而不息。猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是,女娲炼五色石以补苍天;断鳌足以立四极;杀黑龙以济冀州;积芦灰以止淫水。”这反映的是先民们遭遇天崩地陷,大雨滂沱,人们抵抗滔天洪水的事。《后羿射日》的故事则反映的是大热干旱,《淮南子·本经训》载:“逮至尧之时,十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食……尧乃使羿诛凿齿于畴华之野,杀九婴于凶水之上,缴大风于青邱之泽,上射十日而下杀猰貐,断修蛇于洞庭,禽封豨于桑林。”《鲧禹治水》的故事也反映的是人类与大洪水的斗争,《山海经·海内经》载:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”这些神话表明我们的先民在生活中频频遭遇天灾,但对天灾他们无所畏惧,与之抗争,他们的精神被用文学的形式记载了下来,成为了我们中华民族宝贵的精神财富,历久传承!

而早期以诗歌的方式反映天灾的作品也不少,如在我国最早的诗歌总集《诗经》中就有,其中的《十月之交》就是对日蚀和大地震的反映,它讽刺统治者扰乱朝政,以致灾异迭起,民不聊生。此后,反映天灾的诗似乎从未断过,如陶渊明在归田之后,避开人祸,却不幸遭遇种种天灾,他在《怨诗楚调示庞主簿邓治中》一诗中写道:“炎火屡焚如,螟蜮恣中田。风雨纵横至,收敛不盈廛。夏日抱长饥,寒夜无被眠。造夕思鸡鸣,及晨愿乌迁。在己何怨天,离忧悽目前。”但无论天灾多苦,他却心志不悔。

在唐代,与杜甫同时,也有不少诗人写到天灾,如高适的《东平路中遇大水》就是一篇杰作:“天灾自古昔,昏垫弥今秋。霖霪溢川原,澒洞涵田畴。指塗适汶阳,挂席经芦洲。永望齐鲁郊,白云何悠悠!傍沿钜野泽,大水纵横流。虫蛇拥独树,麋鹿奔行舟。稼穑随波澜,西成不可求。室居相枕藉,蛙黾声啾啾。仍怜穴蚁漂,益羡云禽遊。农夫无倚着,野老生殷忧。圣主当深仁,庙堂运良筹。仓廩终尔给,田租应罢收。我心胡郁陶,征旅亦悲愁。纵怀济时策,谁肯论吾谋!”诗中有对水患的详细描写,有对百姓的真切同情,有对朝庭的衷心建议,更有对个人不遇情怀的抒发,表达十分全面。

综上所述,我们的先民们面对灾难的精神,涵养了我们的民族精神和文学,而这一切,在后来的各代作家的作品中屡屡可见,可以说写天灾的文人和文学作品不计其数,但相比之下,却是杜甫对天灾的反映贡献最为突出。因为在他之前没有一个人像他那样以近七十首诗的数量集中而全面地反映出他所亲历的水灾、旱灾、风灾、酷暑、冰冻灾害和疫瘴等种种天灾。并在其中倾注了既真又细,既广又深的情感。可以说天灾诗是杜甫现实主义诗歌创作潜力的又一方面集中爆发。他的这一做法,对后来的现实主义诗人产生了重大影响。他不一定能把诗人们拉到灾难中进行切身体会,但至少把他们的目光紧紧拉回到现实生活中,引发他们关注现实,尤其是对现实中民众遭遇天灾的种种苦难进行体味观察和思考,并以自己的诗笔表达出真切的情感。这一点我们在杜甫之后紧接着到来的中唐诗坛就能看到很突出的表现。

中唐有不少诗人继承了杜甫这一现实主义传统,写出了为数不少的反映天灾,忧国爱民的篇章。如韩愈在《赠别元十八协律六首》中就提到瘴疠之灾:“药物防瘴疠”。在其《谴疟鬼》中则更详细地写出了疟疫发作情况和当时人们的应对之法:“屑屑水帝魂,谢谢无余辉。如何不肖子,尚奋疟鬼威。乘秋作寒热,翁妪所骂讥。求食欧泄閒,不知臭秽非。医师加百毒,熏灌无停机。灸师施艾炷,酷若猎火围。诅师毒口牙,舌作霹雳飞。符师弄刀笔,丹墨交横挥。咨汝之胄出,门户何巍巍。

祖轩而父顼,未沫于前徽。不修其操行,贱薄似汝稀。岂不忝厥祖,靦然不知归。湛湛江水清,归居安汝妃。清波为裳衣,白石为门畿。呼吸明月光,手掉芙蓉旂。降集随九歌,饮芳而食菲。赠汝以好辞,出汝去莫违。”

又如柳宗元在其《答韦中立书》中记载过一次大雪,“前六七年,仆来南,三年冬,幸大雪踰岭,被南越中数州。数州之犬,皆苍黄吠噬,狂走者累日,至无雪乃已,然后始信前所闻者。”正是这场大雪,引发了柳宗元的著名诗篇《江雪》的诞生:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”

再如白居易的《捕蝗·刺长吏也》则是对天灾诗的一个重要补充:“捕蝗捕蝗谁家子?天热日长饥欲死。兴元兵后伤阴阳,和气蛊蠹化为蝗。始自两河及三辅,荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间,不见青苗空赤土。河南长吏言忧农,课人昼夜捕蝗虫。是时斗粟钱三百,蝗虫之价与粟同。捕蝗捕蝗竟何利?徒使饥人重劳费。一虫虽死百虫来,岂将人力定天灾。我闻古之良吏有善政,以政驱蝗蝗出境。又闻贞观之初道欲昌,文皇仰天吞一蝗。一人有庆兆民赖,是岁虽蝗不为害。”

除了这著名的中唐三大家之外,仅在疫病方面就有元稹的《遣病十首》、《除夜酬乐天》,王建的《赠胡泟将军》、《宫词》第八十九,孟郊的《弦歌行》,薛能的《除夜作》等一批诗作产生。由此看来,中唐的天灾诗是很多的,而这应当与老杜的影响不无关系。

2.杜甫天灾诗的历史价值

杜甫的天灾诗不仅在文学上有价值,其史料价值也不容忽视。由于它是在灾难等史实的基础上来吟咏和抒发真实感情的,所以既具有记史存史的功能,又比史料来得精彩、有意味。我们知道,如果只对事件作记录,不融入真情实感,就是史,而不是“诗史”。杜甫的诗并不只是史料的记录,它比史料更可贵的是情。亚里士多德在《诗学》第九章中说过:“历史家与诗人的差别不在于一用散文,一用‘韵文’;希罗多德的著作可以改写为‘韵文’,但仍是一种历史,有没有韵律都是一样。”而这其中的差别最主要的就是情了。但反过来看,既然人们称杜诗为“诗史”,正说明大家已充分认识到其诗是有史的价值的,而这一点在天灾诗上有很好的落实。

中国自古是个多天灾的国家,唐代也不例外。在其290年的历史中,有水灾记录的年份有164个。在唐代,连日阴雨有时可达数月。上元二年(761年)的一场长达数月的雨造成了沟渠生鱼。唐代有138个年份出现旱灾,158次出现旱灾。唐代有疫病记录的年份有36个。安史乱前疫病多在北方,规模也不大,但乱后南方居多,规模变大。宝应元年(762年),“江东大疫,死者过半”。唐代出现过12次因大雪而人多冻死的情况,其中咸亨元年(670年)、大历二年(767年)和大历四年(769年)的几次尤为厉害。而霜冻杀草杀稼的情况也时有发生。

杜甫的天灾诗,正是用自己的诗笔记录下了各种天灾,记下天灾中的草木虫鱼、芸芸众生的苦难,更记下了人们的思想感情。这一点仅从历史的角度看已十分可贵。例如在《中国灾害通史》的隋唐五代卷中,为了说明唐代天灾中的疫疾,就引用到杜甫的《回棹》、《寄薛三郞中璩》、《寄彭州高三十五使君适虢州岑二十七长史参三十韵》、《病后过王倚饮赠歌》等多首诗,或以诗为证,与史互参,或补史之不足。其实,会产生这样的现象一点也不奇怪,可以说是个必然。因为战乱等造成了疫病的爆发,更造成了杜甫的四处飘零,生活困顿,身心俱疲,所以他传染上疫病的几率是很高的。在唐代流行的各种疫疾中,打头的两样是疟疾和肺病,而这两样杜甫都亲历了,其中的苦况真是心知肚明。他用诗笔把这种亲身经历和感受表达了出来,这难道不是最真实最可靠的“史”吗?

3.杜甫天灾诗的现实意义

时至二十一世纪的今天,天灾往往仍是不可避免的现实,各种天灾如地震、火山、洪水、泥石流、虫灾、旱灾等仍会频频出现,如2008年的汶川大地震,2012年的台风水灾等。应对这些灾难的过程中,杜甫曾经的面对和感受、心态和感悟、关注和思考以及他用文学手段对自己和他人的调治救助等仍然不乏可借鉴之处。只要天灾还会出现,只要人类还会遭遇天灾,天灾诗的价值和意义就永远存在,因此我们对杜甫的天灾诗进行深入探析是很有现实意义的,我们大可从中去其糟粕,取其精华!

注释:

①孟棨等撰,李学颖标点:《本事诗》,上海古籍出版社1991年版,第18页。

②欧阳修,宋祁撰:《新唐书》,中华书局1975年,第5738页。

③本文所有杜诗均引自清代仇兆鳌:《杜诗详注》,中华书局1979年版。

④⑦梁启超:《情圣杜甫》,《杜甫研究论文集》,中华书局1962年版,第12-13页,第8页。

⑤刘昫等撰:《旧唐书》,中华书局1975年,第5055页。

⑥㉑闵祥鹏:《中国灾害通史》(隋唐五代卷),郑州大学出版社2008年,第113页,第59-124页。

⑧华文轩:《古典文学研究资料汇编·杜甫卷》上编第一册,中华书局1964年,第14页。

⑨吴兢:《贞观政要》,上海古籍出版社1984年,第288-290页。

⑩⑪高诱:《淮南子注》,上海书店1992年,第95页,第117-118页。

⑫袁珂:《山海经校注》,巴蜀书社1992年,第536页。

⑬逯钦立校注:《陶渊明集》,中华书局1979年,第49-50页。

⑭高适著,孙钦善校注:《高适集校注》,上海古籍出版社1984年,第136页。

⑮⑯韩愈:《韩昌黎全集》,世界书局印行,民国24年,第105页,第116-117页。

⑰⑱柳宗元:《柳河东集》,上海古籍出版社1993年,第303页,第410页。

⑲白居易著,朱金城笺校:《白居易集笺校》,上海古籍出版社1988年,第174页。

⑳亚里士多德:《诗学》,人民文学出版社1982年,第28-29页。