隋末唐初以刘武周为首的代北民族共同体的产生及其作用

2013-06-30孙瑜

孙瑜

(山西大同大学历史文化旅游学院,山西 大同 037009)

隋末,隋炀帝的穷奢极欲和穷兵黩武,给百姓造成了难以承受的负担,全国各地反隋起义蜂起云涌。据统计,自大业六年(610年)至大业十三年(617年)这七年间,“大大小小的农民起义军一共有一百三四十支,参加起义军的人数总数在四五百万人以上,约占全国总人口的十分之一。”[1](P71)在隋末农民起义的洪流中,发生在代北地区的反隋暴动主要有:大业六年(610年),以雁门尉文通为首的三千农民起义;大业十年(614年),以离石稽胡刘龙儿为首的游牧部族的起义;大业十二年(616年),以雁门翟松柏为首的万人农民起义;大业十三年(617年),马邑刘武周聚众起义;同年,离石稽胡刘季真聚众反隋。[2](P76~84)其中,以马邑军人刘武周为首的起义历时较长影响较大。本文将以这次起义为例,探讨丧乱之际代北民族共同体的产生及其作用。

一、以刘武周为首的代北民族共同体的产生、斗争过程及其特点

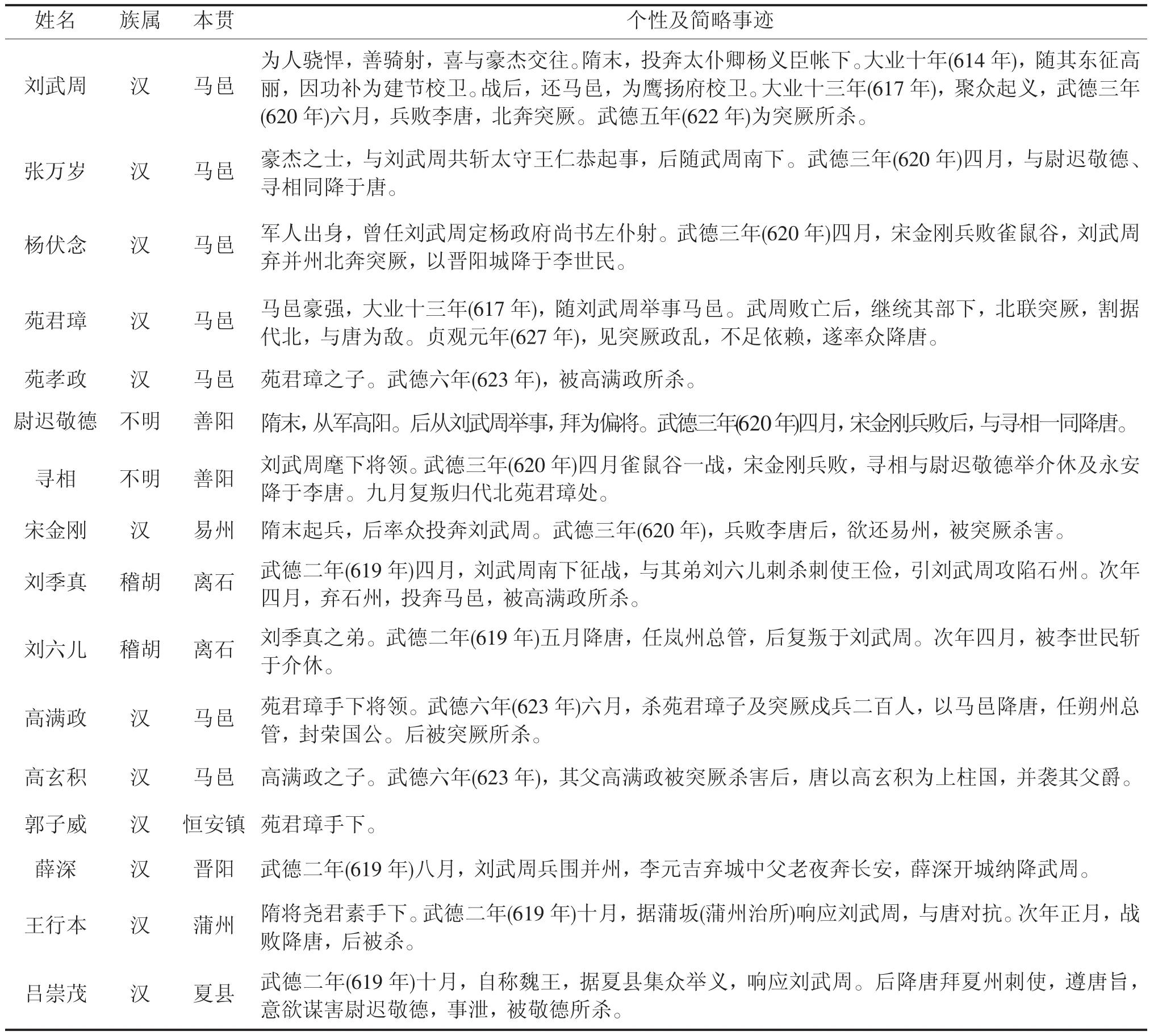

(一)刘武周集团的定性 据史载,大业十三年(617年)二月,马邑军人刘武周发动的武装起义的主要参与者有张万岁、杨伏念、苑君璋等,其后陆续出现的人物有尉迟敬德、寻相、宋金刚、刘季真、刘六儿、高满政、苑孝政、郭子威、薛深、吕崇茂、王行本等,其简况如表1:

从表1可知,马邑武装叛乱的主要领导成员约有16位。就其籍贯而言,除宋金刚、薛深、王行本、吕崇茂外,其余均为代北人,占总数的75%;就其族属而言,有2名胡人,12位汉人,其中汉人亦占总数的75%;就其出身而言,除刘武周、尉迟敬德、王行本外,余皆为地方豪强和侠士,占总数的81%,而叛乱的参与者则多为当地百姓。因此,可以说这是一次以代北军人为首、以代北豪杰势力为主的地方叛乱。

(二)刘武周集团叛乱的过程及其特点 这支代北地方武装在其产生、发展及灭亡的过程中,先后与两个胡族群体联合,结成了战时利益共同体,一个是稽胡;一个是突厥。

稽胡,又称步落稽,系匈奴别种,也有说系先秦山戎和赤狄的后代,长期居住在隋离石郡以西、安定郡以东一带的山谷之间。他们既放牧牛羊,也耕种田地,与汉人杂处,有自已的语言和独特的风俗习惯。[3](卷96,P3194~3195)大业十三年(617 年)七月,唐高祖李渊起兵太原时,曾遣通议大夫张纶“将兵以徇稽胡”。[4](卷184,P5741)根据胡三省注,此稽胡即指居于离石郡的稽胡部族。武德二年(619年)五月,刘武周率军南下围攻并州,石州(离石郡)稽胡刘季真、刘六儿兄弟聚众叛乱,杀石州刺使王俭,引刘武周之众攻陷石州。之前,刘武周已先后占据了马邑、定襄、楼烦、雁门四郡,并攻占了隋炀帝建于汾州管涔山上的汾阳离宫。此时又与稽胡联手占领了离石郡,并州以北及以西地区基本处于刘武周的控制之下。很快,刘武周势力迅速向南扩展,攻陷并州南部西河郡内的平遥和介休二县,并俘虏了唐将窦谊和李仲文。八月,刘武周部将宋金刚于介休大败唐晋州(临汾郡)道行军总管裴寂,继而攻占了并州和晋州。自武德二年(619年)五月举兵南下,到八月攻取并、晋二州,刘武周在三个月之内就控制了除东南的泽、潞以及南部的蒲、绛以外的河东道北部、西部及中南部的绝大部分地区,其中石州稽胡在关键时侯的出手起了极大的推动作用。之后,在刘武周与李唐政权的斗争中,石州稽胡始终是刘武周集团的同盟军。武德二年(619年)五月,稽胡刘氏兄弟引刘武周攻陷石州后,刘六儿诈降于唐,唐拜其为岚州刺使,刘季真为刘武周坚守石州。武德三年(620年)三月,唐将张纶和李仲文围攻石州,刘季真诈降,唐任其为石州总管,并赐姓李氏,封彭山郡王。但是刘季真明投李唐,暗连武周,刘六儿与其兄同样身在曹营心在汉。武德二年(619年)十月,宋金刚举兵进攻浍州,刘六儿即随其左右。武德三年(620年)四月,宋金刚兵败,刘六儿被李世民擒斩。刘季真逃奔刘武周之马邑守将高满政,被其所杀。在刘氏兄弟被杀后,稽胡在岚州仍有叛乱行为。[4](卷188,P5891)可见,在刘武周集团自武德二年(619年)五月南下攻战,到武德三年(620年)四月兵败期间,以刘季真、刘六儿为首的石州稽胡部落,与之结成了稳固的政治及军事联盟,刘氏兄弟不仅帮助刘武周集团占领了石州,而且对李唐政权使用阳奉阴违的伎俩,暗中推动了刘武周势力的南下扩张。刘武周与石州稽胡的联合,虽然没能阻止其败亡的命运,但是对于其南下发展起了一定的助推作用。

表1 刘武周集团人员简况

本文所说的突厥,是指生活在漠南的启民部落,是依靠隋杨王朝的扶持而成长壮大的一个突厥部落。北周末隋初,以沙钵略为首的诸可汗,各统强兵霸居一方,貌合神离,相互猜忌,曾经强大统一的突厥帝国已呈分裂之态势。隋文帝杨坚一面采纳长孙晟“远交而近攻,离强而合弱”的外交策略,离间突厥内部各可汗之间的关系;一面一改往昔北周、北齐对突厥妥协退让的态度,对其进行武力进攻。在隋朝的外交离间和军事打击下,开皇三年(583年),突厥分裂为东西两部,东突厥沙钵略可汗依附于隋朝,成为了隋的蕃属。沙钵略之后的莫何可汗曾一度统一了东突帝国,但其后的都蓝时期,在隋朝的离间下再度分离,都蓝北奔与西突厥达头可汗联合,其弟突利南下归顺隋朝,隋封其为意利珍豆启民可汗。隋嫁女与启民可汗,并许其部众迁入塞内,先后为其修筑大利城(隋定襄郡,今内蒙古和林格尔境内)、金河城(隋定襄郡,今内蒙古托克托境内)和定襄城(隋马邑郡,今山西大同境内)供其居住。炀帝继位后继续对突厥给予优厚待遇,终至养虎为患,酿成了大业十一年 (615年)的雁门之围。“雁门战役标志着突厥与隋朝关系的新变化。如果说在此之前始毕可汗是联合反隋势力南侵的话,自此以后,东突厥就成了北方边境地区的太上皇。直到唐朝初年,北方起兵的各种势力大都奉突厥为主。”[5](P120)大业十三年(617年)二月,刘武周于马邑聚众起义之初,即“遣使附于突厥”,[4](卷183,P5719)并接受了突厥所赐的狼头纛及定杨可汗的封号。之后,刘武周集团的革命进程及其兴衰始终与突厥势力密切相关。

大业十三年(617年)二月,尚未出师的刘武周被隋雁门郡丞陈孝义和虎贲郎将王智辨围攻于马邑郡善阳县界的桑干镇,突厥与武周合兵,击退了陈、王的围剿。三月,刘武周击破楼烦郡,进而夺取了汾阳宫,“获隋宫人以赂突厥始毕可汗,始毕以马报之,兵势益振”,[4](卷183,P5723)继而攻陷定襄、雁门二郡,代北大部已为刘武周所掌控。武德二年(619年)二月,突厥始毕曾欲“以五百骑授刘武周”,[4](卷187,P5847)使之自句注南下攻取太原。事未行,始毕亡,处罗立,南下之事遂搁浅。但很快刘武周就与新可汗建立同盟,四月与突厥联合,兵屯并州(太原郡)榆次界内的黄蛇岭,并进围并州。唐并州守将齐王李元吉指挥失当,车骑将军张达策反,引刘武周军攻陷榆次。五月,石州稽胡亦起兵响应刘武周,助其占领石州。六月,刘武周在突厥和稽胡的支持与协助下,大败唐将姜宝谊、李仲文,夺取了西河郡的平遥、介休二县。八月,于介休大败唐晋州道行军总管裴寂,“自晋州以北城镇俱没,唯西河(指西河郡之治所隰城)独存。”[4](卷187,P5864)继而进逼并州,李元吉逃归长安,晋阳土豪薛深迎刘武周入城。攻占了并州之后,刘武周与宋金刚兵分两路,刘武周坐镇并州,宋金刚继续南进,先后攻陷临汾郡 (晋州)、河东郡龙门县、浍州 (绛郡之翼城和绛县)。河东郡夏县民吕崇茂及蒲坂的隋将王行本均打起反唐的旗帜,与刘武周势力相呼应。此时是刘武周势力的全盛时期,除东南的泽、潞二州(上党郡和长平郡)以外,河东的大部分地区都是其势力范围。唐高祖李渊一度曾欲放弃河东之地,谨守关西。秦王李世民上表曰:“太原,王业所基,国之根本;河东富实,京畿所资,若举而弃之,臣窃愤恨。愿假臣精兵三万,必冀平殄武周,克复汾、晋。”[4](卷187,P5868)十月,李世民率兵出关中,与刘武周争夺河东。十一月,李世民军队渡河屯柏壁,与宋金刚相对峙(时金刚兵屯浍州)。十二月,于美良川大败宋金刚将尉迟敬德和寻相。武德三年(620年)四月,宋金刚因军粮不继,从浍州北退。李世民率军紧追其后,于吕州大败金刚将寻相,并乘胜北进,昼夜兼行,过高壁岭后,在雀鼠谷与宋金刚的军队短兵相接,八战八捷,进而在介休大败宋金刚。刘武周闻宋金刚兵败,遂放弃并州北逃突厥。宋金刚亦随其后投奔突厥,后二人皆被突厥所杀。

从上述史实可见,在刘武周集团的革命进程中有两个值得关注的地方:第一,刘武周集团自大业十三年(617年)二月马邑起事后,在突厥的支持下,仅一个月之后,就控制了定襄、马邑、雁门、楼烦四郡之地,即代北之大部。此后,直到武德二年(619年)四月,方南下攻取并州。其间大约两年的时间里,刘武周势力一直滞留代北,没有大的动作。第二,武德二年(619年)八月,刘武周控制了河东大部分地区后,关中震惊。十月,李唐政权兵出关中,进军河东后,在刘武周与李世民的争斗中再不见突厥对刘武周集团的支持。究其原因,本文以为关键在于当时突厥的强大,突厥一方才是刘武周与突厥之间关系的决定者,突厥的需求导引着双方关系的发展及刘武周集团的命运。隋末,中原战乱,北部的突厥以其强大的势力成为诸多割据力量求助依附的对象。据《通典》载:“隋末离乱,中国人归之者甚众,……薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒,虽僭越称号,俱北面称臣,受其可汗之号。东自契丹,西尽吐谷浑、高昌,诸国皆臣之。控弦百万,戎狄之盛,近人末有也。”[6](卷197,P1069)在突厥眼中,诸依附割据势力是其操控中原局势从中渔利的工具,其中任何一支势力的强大都对其不利。因此,遏制强势发展,平衡中原割据力量,是突厥政治和军事策略的核心内容。刘武周集团只是突厥所掌控的诸割据势力中的一支。大业十三年(617年)初,突厥助刘武周兵出马邑占领代北后,黄土高原北部地区就成了突厥控制的稳定区域。同时,刘武周对代北的控制,促使李唐势力加快了举兵起义的步伐。大业十三年(617年)七月,李渊自晋阳率军南下西进长安,于是,突厥即将注意力转向了以西京长安和东都洛阳为中心的关中和河南地区。西线关中地区,在李唐势力与薛举的争斗中,突厥左右其间,起初支持薛举联兵梁师都进攻长安,后来李唐使臣宇文歆出使突厥,以金帛厚赂突厥颉利可汗,并让出了五原、榆平地区的控制权。突厥得到了金钱及五原、榆平地区的控制权后,遂撕毁了与薛举政权的盟约,转而支持李唐势力,从而导致了武德元年(618年)十一月浅水原一战中薛举政权的残败与灭亡。[5](P121~128)李唐势力在关中取胜后,势力大增,正如吴玉贵所言:“武德二年初,唐朝南有巴蜀,东南出武关,控制了湖北北部和河南南部的大部分地区;东出潼关,占据了河南北部和河北部分地区,已经显露出了建立统一王朝的恢弘气象。”[5](P129)这引起了突厥的警觉,从而促使北方局势发生变化。武德二年(619年)二月,突厥始毕可汗欲以五百骑兵助刘武周南下攻取并州的同时,还亲率部众渡河与梁师都会兵夏州,意欲使其进攻灵州,其目的就是为了保持北方各割据势力间的平衡。据史载,此次始毕渡河到达夏州后不久就去世了,但是,刘武周和梁师都却分别贯彻执行了突厥南下的战略方针。当刘武周举兵南下,连下榆次、介州、晋州,进而夺取并州控制河东后,其势力范围的扩大又触犯了突厥的平衡策略。所以,在李唐政权被迫兵发关中与刘武周集团争夺河东的战斗中,突厥又将橄榄枝抛向了李唐政权。《资治通鉴》武德三年(620年)六月条载:“秦王世民之讨刘武周也,突厥处罗可汗遣其弟步利设帅二千骑助唐。”[4](卷188,P5884)由于突厥在关键时刻调整了战略,由支持刘武周南下攻唐,转向了支持李唐政权打击刘武周,致使刘武周像当年的薛举父子一样,由全胜走向了完败。“武周既败,是月,处罗至晋阳,总管李仲文不能制;又留伦特勒,使将数百人,云助仲文镇守,自石岭以北,皆留兵戍之而去。”[4](卷188,P5884)显然,刘武周兵败后,突厥以“助镇”的名义派兵进驻晋阳,并在石岭关沿线留兵戍守,其目的是为了接管代北,阻止李唐政权向北发展。由此可见,在始毕和处罗可汗时期,突厥是北中国局势的操控者,刘武周势力只是其手中的一枚棋子,其作用在于平抑北方割据势力,替突厥镇守代北地区。刘武周之后,突厥又选择了苑君璋作为其在代北的代言人。武德三年(620年)四月,突厥任命苑君璋为大行台,统其余众,受郁射设管辖。

武德三年(620年)十月,处罗可汗依梁师都之见,欲举重兵南下攻唐,未及行,身亡,其弟莫贺咄射继位,是为颉利可汗。颉利上台后,接纳了义成公主的弟弟善经及王世充使者王文素的游说,继续执行处罗时期的战略方针。武德三年 (620年)二月,“突厥处罗可汗迎杨政道,立为隋王,中国士民在北者处罗悉以配之,有众万人,置百官,皆依隋制,居于定襄。”[4](卷188,P5878)吴玉贵认为,处罗此举标志着突厥战略方针的重大变化,“此前,突厥主要是扶持北方的各股割据势力,并竭立在各割据势力与唐朝之间达成某种平衡。……当唐朝的力量开始逐渐壮大时,这种局面很难继续维持下去了,于是在处罗可汗继位后改变策略,转而扶植隋朝后裔,希望能在复隋的旗号下将北方臣服于突厥的各割据力量统一在一起,与羽翼渐丰的唐朝势力抗衡。”[5](P137)本文对此说持赞同意见。当突厥的战斗旗号由反隋变为扶隋后,苑君璋的头衔也由刘武周时期的“定杨可汗”,变成了“大行台”。头衔变了,但刘武周集团与突厥的合作关系并没有改变,苑君璋领导下的刘武周集团仍然是联合突厥活动在代北地区的一支地方割据势力,而且它的前途及归宿也与突厥的兴衰密切相关。

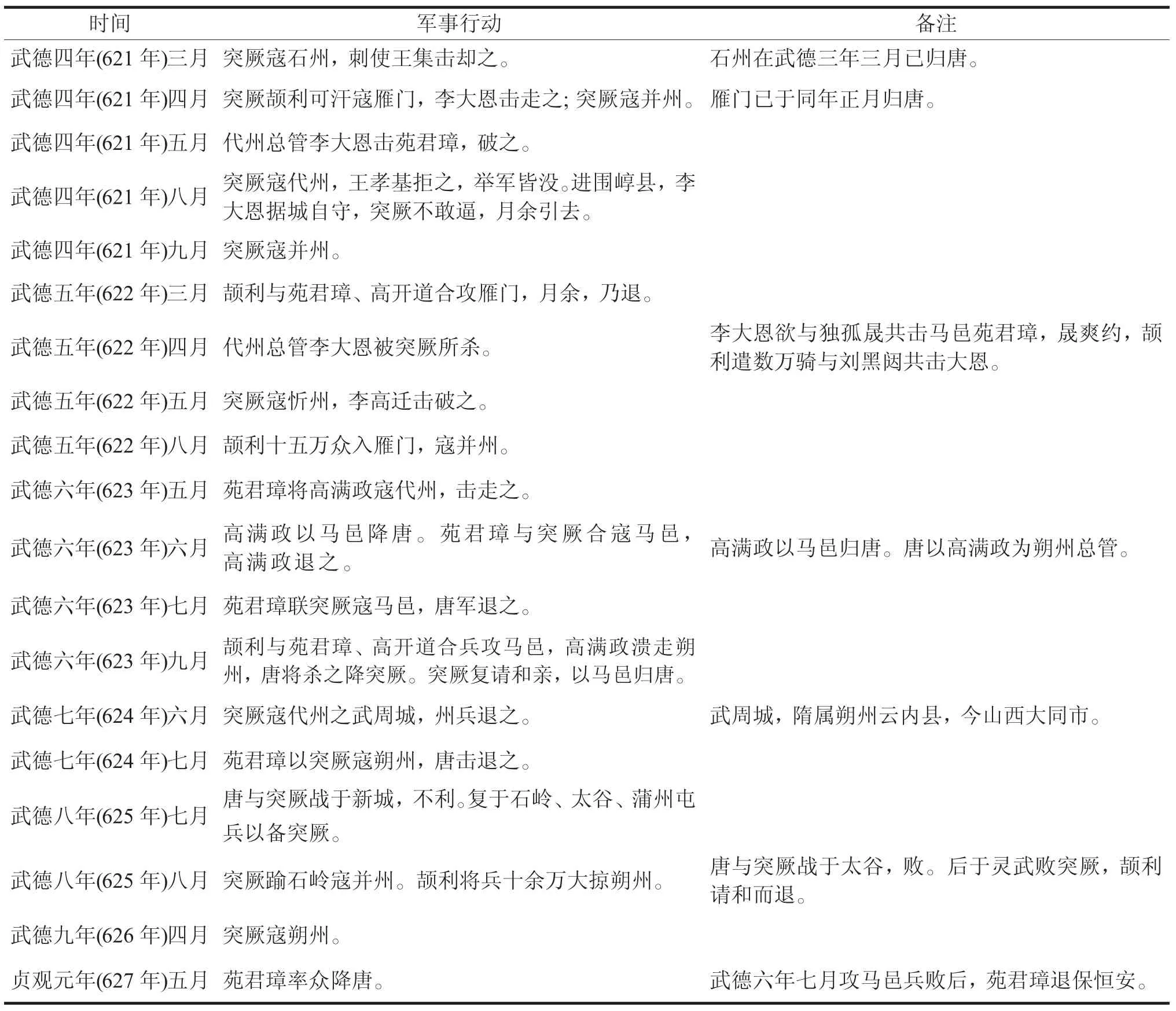

自武德四年(621年)起,在隋末唐初的军阀混战中逐渐脱颖而出的李唐势力开始成为突厥重点打击的对象。在梁师都、苑君璋、高开道、刘黑闼等割据势力的配合下,突厥由东向西展开了针对李唐王朝的军事寇扰。自武德四年(621年)至贞观元年(627年),据《资治通鉴》记载,刘武周集团与突厥在河东道的联合军事行动达19次之多。据史载,武德三年(620年)十二月,原窦建德割据政权的行台尚书令李大恩降唐,次年正月,唐拜李大恩为代州总管。“代州石岭之北,自刘武周之乱,寇盗充斥,大恩徙镇雁门讨击,悉平之。”[4](卷188,P5900)由此可知,唐朝在武德四年(621年)正月已占领雁门。武德三年(620年)六月,突厥继刘武周集团后驻军并州,按管太原以北地区。至此,仅半年过后,唐突对抗的界线已由并州北移到雁门。自武德三年(620年)十二月雁门归唐至武德六年(623年)五月,在近两年半的时间里,唐突之间的战争主要围绕雁门展开,突厥纠集苑君璋及河北道的高开道、刘黑闼曾7次南下入寇雁门和并州,均未取得实质性进展。具体情况见表2:

突厥无法攻破唐朝的雁门防线,唐朝对于突厥的屡次进犯亦束手无策。唐高祖向原并州总管刘世让征询破敌之策,刘世让认为,战争陷于胶着状态的关键在于突厥据有马邑。马邑城池坚实,粮食充足,易守难攻。高祖遂采世让之见,屯兵崞城,主攻马邑,“马邑病之。是时,马邑人多不愿属突厥,上复遣人招谕苑君璋。高满政说苑君璋尽杀突厥戍兵降唐,君璋不从。满政因众心所欲,夜袭君璋,君璋觉之,亡奔突厥,满政杀君璋之子及突厥戍兵二百人而降。”[4](卷190,P5968)马邑镇将高满政率众降唐后,唐突之间的战线再次北移,马邑继雁门之后成为唐突争夺的焦点。武德六年(623年)九月的马邑争夺战是最为激烈的一次交锋。苑君璋为先锋,引突厥万骑攻马邑,被高满政击退,颉利可汗复举重兵攻打马邑,高满政顽强抵抗,双方一日交战十几回合,不分胜负。颉利欲罢兵请婚于唐,在义成公主“固请”之下,颉利又联合高开道共攻马邑,高满政溃败至朔州,唐将杜士远因惧怕突厥,杀高满政降。苑君璋入朔州后杀高满政同谋者三十余人。但很快,突厥迫于形势又请和亲于唐,并将马邑归还于唐。之后,苑君璋退回恒安 (隋朔州云内县恒安镇),其所部多数弃之降唐,君璋惧,亦请契约降唐。唐高祖派雁门人元普赐之以金券,突厥也派人招之。苑君璋犹豫不决,恒安人郭子威劝其“恒安地险城坚,突厥方强,且当依之以观变,未可束手于人。”[4](卷192,P6035)苑君璋于是将唐使元普送于突厥,又与之联合,并数次进寇朔州地区,但均无功而返。贞观元年(627年)五月,苑君璋见“颉利政乱,知其不足恃”,[4](卷192,P6035)遂率众降唐,刘武周集团的革命生涯至此画上了句号。

表2 颉利时期刘武周集团与突厥的联合军事行动

综上所述,胡汉联合是此次代北军变的特点。在隋末唐初离乱混战的局势下,以刘武周为首的代北汉人武装与周边的胡族群体并没有反目成仇,而是结成了战时利益联盟,联盟的松散、紧凑及其存亡随着政治形势的变化而变化。以其与突厥的关系为例:大业末,突厥是北方的霸主,是北方诸割据势力争相依附的对象,刘武周也不例外,也想投靠突厥来壮大实力,故举事之初即投靠突厥,成为其旗下的“定杨可汗”,并在突厥的帮助下,割据代北。武德元年(618年)十一月,李唐政权在浅水原战胜薛举集团,确立了关中的统治地位。突厥又敦促刘武周南下,以牵制李唐势力在关中的发展,这与刘武周谋图晋阳,南向争天下的政治目标相契合。武德二年(619年)八月,当刘武周南下攻伐节节胜利,控制了河东大部以后,突厥恐其势大难制,遂在之后刘武周与李唐政权的对抗中,转而支持李唐王朝击败了刘武周。而后苑君璋、高满政统领的代北割据势力继续与突厥合作,二者之间的关系,随着突厥与李唐政权力量的对比渐次变化。武德四年(621年)正月,唐军占领雁门,突厥势力由并州北退马邑;武德六年(623年)六月,高满政弃突厥以马邑降唐,突厥势力由马邑北退恒安。突厥势力的节节败退,使苑君璋感觉到与突厥的联合已不再有利,遂于贞观元年(627年)五月弃突厥归唐,刘武周集团与突厥的联盟关系就此终结。由此可以得出一个结论,隋末唐初刘武周集团的武装动乱,所体现的不是代北胡汉族群之间的矛盾冲突,而是缘于政治利益的联合与分离。换言之,胡汉之间的向背,完全以双方的政治需要及其所附着的物质利益为导引,与族属和文化没有关系。

二、刘武周军变的历史作用

隋末唐初刘武周集团的叛乱,其历史作用主要体现在三个方面:

第一,代北军变给了李渊父子起兵晋阳一个恰当的理由。李渊是隋炀帝巡幸江都之前所任命的北都留守,肩负着抵御突厥,坚守国之北门的重任。然而,是时隋王朝国运已竭,突厥雄居塞北,中原群盗四起,李渊实难负御敌卫国之任。大业十三年(617年)初,突厥进寇马邑,李渊遣北都副留守高君雅与马邑太守王仁恭合力拒之,为突厥所败。炀帝自江都遣使问罪,李渊甚恐。其子世民劝之曰:“‘今主昏国乱,尽忠无益。……事已迫矣,宜早定计。且晋阳士马精强,宫监畜积巨万,以兹举事,何患无成!代王冲幼,关中豪杰并起,未知所附,公若鼓行而西,抚而有之,如探囊中之物耳。奈何爱单使之囚,坐取夷灭乎!’渊然之,密布勒,将发,会帝继遣使者驰驿赦渊及仁恭,渊谋亦缓。”[4](卷183,P5732)裴寂时任晋阳宫副监,“以晋阳宫人私侍高祖”,[7](卷57《裴寂传》,P2285)自知罪责难逃,亦屡劝李渊举兵。李渊遂以炀帝名义假传敕书,以征高丽为名,诏太原、西河、马邑三郡民年二十以上、五十以下者皆入伍为兵。二月,闻听马邑郡守王仁恭被杀,刘武周据马邑自称天子,渊叹曰:“顷来群盗遍于天下,攻略郡县,未有自谓王侯者焉。而武周竖子,生于塞上,一朝炎起,轻窃大名,可谓陈涉狐鸣,为沛公驱除者也。”[8](P5)观其所言,李渊所叹者,并非隋杨江山之没落,而是刘武周身为一介草民对天子之名器的抢夺。因为大业初,李渊为楼烦郡守时,有望气者云:“西乾门有天子气联太原,甚盛。”[8](P5)于是,隋炀帝于楼烦置晋阳宫以压之。“武周窃知炀帝于楼烦筑宫压当时之意,故称天子,规以应之。”[8](P5)所以,李渊将刘武周喻为陈涉,必为刘邦所取代。由以上史实可见,刘武周兵变之前,李渊已有举兵反隋的心理预谋和行动准备,只是没有一个恰当的理由。三月,刘武周攻破楼烦,进据汾阳宫,李渊即以平贼为名集结兵力,准备起兵太原。

第二,大业十三年(617年)三月至武德二年(619年)四月,刘武周势力裹足代北,停滞不前,客观上对李唐势力顺利挺进关中,建立王业起到了一定的帮助作用。史载,李渊举兵之初,与其他北边割据势力相同,称臣突厥,以求其士马之资。六月,突厥柱国康鞘利以马千匹至晋阳互市,且称愿发兵助唐军入关。唐市其马五百匹,并遣刘文静随突厥北还请兵。临行时,李渊私诫文静曰:“胡兵相送,天所遣来,敬烦天心,欲存民命。突厥多来,民无存理。数百之外,无所用之。所防之者,恐武周引为边患。”[8](P14)可见,李渊北连突厥的目的之一是防止割据代北之刘武周引突厥兵南下,阻其西进。七月,唐军兵至贾胡堡,刘文静及突厥之兵仍未有音信,有传言云,突厥欲与刘武周合兵南下,攻击太原。李渊急召文武属下商议对策:“渊曰:‘以天赞我而言,应无此势;以人事见机而发,无有不焉。此行遣吾当突厥、武周之地,何有不来之理,诸公意谓何?’议者曰:‘突厥见利则行;武周,事胡者也;太原一都之会,义兵家属在焉。愚夫所虑,伏听教旨。’建成、世民曰:‘武周位极而志满,突厥少信而贪利,外虽相附,内实相猜。突厥必欲远离太原,宁肯近亡马邑,武周悉其此势,必未同谋’。”[8](P26)以上对话说明两点,其一,若刘武周联突厥南下,唐军西取关中问鼎中原的宏伟计划恐将难以实现,所以李渊很怕刘武周南下。其二,以建成、世民之见,刘武周称帝代北,志得意满;突厥贪利轻义,且二者相互猜忌,难以同谋。事实正如李世民所见,刘武周割据代北后,最初满足于“北连突厥,南结唐朝,南面称孤”[4](卷188,P5882)的局面,直至武德二年(619 年)四月,方举兵南下,但为时已晚,终为李唐所灭。

第三,从政治角度来讲,刘武周革命为李唐势力取代隋杨的士族政治起到了一定的铺路作用。因为“隋末民变门阀士族垄断政治的局面,其结果只是完成了士族阶层对国家权力的重新分配,却没有改变士族政治的格局,唐朝仍然是由士族建立并以士族阶层为政治基础的王朝”。[9P49~67)

[1]王仲荦.隋唐五代史[M].上海:上海人民出版社,2003.

[2]岑仲勉.隋唐史[M].北京:中华书局,1980.

[3](唐)李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[4](宋)司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[5]吴玉贵.突厥汗国与隋唐关系史研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[6](唐)杜 佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[7](后晋)刘 昫等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[8](唐)温大雅.大唐创业起居注[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[9]韩 昇.南北朝隋唐士族向城市的迁徙与社会变迁[J].历史研究,2003(4):49-647.