辩证唯物主义自然观下人类与自然的建筑对话

2013-06-29杨自珍

杨自珍

(西南交通大学建筑学院,四川成都 610031)

辩证唯物主义自然观是辩证唯物主义的一个重要组成部分,指马克思主义对于包括人在内的自然界的总看法。辩证唯物主义自然观认为,人作为自然界的一部分,不能凌驾于自然之上,无限制地向自然界索取,而必须不断调节自己同自然的关系,使之和谐统一,并在这个前提下满足自己的需要。

建筑作为人类与自然界相处的重要媒介,在自然界的基本演化进程中,不断地向自然界反馈人类进步发展的信息,以建筑自身的种种更替完成自然界对人类的回答。

1 失衡——21 世纪各种环境恶化问题的矛盾日益尖锐

1.1 昔日人类本能的顺应自然——劳吉亚的原始小屋

劳吉亚这样向我们描绘了第一个原始小木屋诞生的场景:在暂时躲避了猛兽的威胁后,一个原始先民需要休息,他虽然抱怨着,但仍然以一种容忍的心态在草地上摊开四肢。但不一会儿,炙热的阳光逼得他非找个阴凉地不可,于是他来到森林,倍感凉爽。但好景不长,一场瓢泼大雨将他淋透,他浑身战栗,四处寻找一个干燥的庇护所。在山洞里,他才感到安全。但山洞里黑暗和陈腐的空气使他窒息,于是他离开了山洞,并决心自己营造住所。森林里掉下来的一些树枝正好可用,他挑选了四根最结实的树枝,把它们垂直竖起来,在顶上又放了四根树枝,再斜向放上两排,它们恰巧相对,在最高处接在一起。然后,他用叶子密密实实铺在上面,这样阳光和雨水就漏不进来了(图1)。他就这样住到了房子里。

1.2 如今人类强势地破坏着其赖以生存的自然环境

1.2.1 全球环境问题

哥本哈根联合国气候峰会于2009年12月7日~18日在丹麦首都哥本哈根召开,即2012年至2020年的全球减排协议。这是继《京都议定书》后又一具有划时代意义的全球气候协议书,毫无疑问,对地球今后的气候变化走向产生决定性的影响。这是一次被喻为“拯救人类的最后一次机会”的会议。

会上国务院总理温家宝提到:中国是近年来节能减排力度最大的国家。全面实施十大重点节能工程和千家企业节能计划,在工业、交通、建筑等重点领域开展节能行动。截至今年上半年,中国单位国内生产总值能耗比2005年降低13%,相当于少排放8 亿吨二氧化碳。

“我们这一代人已经展望了一个可持续的社会,但没能实现它。相反,我们给后代留下的是一个充满灾难的世界。年轻的一代人可能是最后一代具有避免这种灾难的人了。”这是当代著名后现代思想家柯布的肺腑之言。进入19 世纪80年代以来,随着经济的发展,具有全球性影响的环境问题日益突出。不仅发生了区域性的环境污染和大规模的生态破坏,而且出现了全球气候变暖、大气污染、水污染等全球十大环境问题,严重威胁着全人类的生存和发展。人与自然的关系在当代已经变得比以往任何时候恶劣,人类必须认真审视曾经发生的种种不合理行为,为将来人们的生存找到合适的解决之道。

图1 劳吉亚的原始小屋

1.2.2 建筑环境问题

建筑活动对自然环境有着重大的影响(图2),与次生环境问题和社会环境问题息息相关。许多建筑单体例如工厂对生态环境都有着不同程度的污染,这些污染的后果——建筑环境问题,则是显而易见的。如现代生活中的“城市病”、密斯式摩天大楼的巨大能耗等,都提醒建筑师注意环境塑造时生态问题的重要性:要么创造一个良好的生存环境,要么又增加一份环境危机,一切都取决于我们的行动。

1.2.3 自然环境能量远远超过人类的控制力

2008年1月10日起在中国发生大范围低温、雨雪、冰冻等自然灾害;

2008年5月12日14 时28 分04 秒,四川汶川、北川,8级强震猝然袭来,这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震;

图2 建筑活动对环境的不利影响

2010年4月14日早晨7 时49 分,青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1 级地震;

……

在地震、海啸、火山爆发、泥石流、台风、洪水等一系列的自然灾害面前,企图征服自然的人类依然束手无策。人类的力量较之大自然是微乎其微的,故现代人同古人们一样,对大自然是畏惧的。辩证唯物主义自然观主张人和自然共同构成一个有机的整体,人们只能在人同自然的相互作用中认识自然界以及认识人自己,建立人同自然相统一的辩证世界图景。

2 回顾反思——自然界演化进程中各阶段人类与自然的建筑对话

2.1 采集和狩猎文明时代

大约在三四百万年前,南方古猿的一支走出原始森林,在生存斗争中逐渐学会了直立行走,最后进化成了人。旧石器时代人类生活在一种狩猎——采集社会,工具落后,智力有限,原始人住在天然的洞穴中,或者栖居在大树上,这就是穴居和巢居。新石器时代人类应用简单的石器工具进行狩猎和采集活动,对自然环境的影响非常小,远未超出自然的恢复能力。人类对自然的认识极少,只能盲目地、动物式的适应自然,屈服于自然,受自然的主宰,只能通过求助于超自然的存在物和魔力,祈求大自然使他们生活富足。由此,便形成了以自然神话宗教和图腾崇拜为表现形式的自然中心主义的拜物观念。

古埃及人认为宇宙和社会是由神创造的,是一种完美的状态,人们需要做的是努力维持这种秩序,认为法老是神在人间的代言人。因此,埃及人花费巨大的精力为法老修建陵墓和神庙,实则为神灵奉献不朽的纪念碑。

2.2 农业文明时代

人类进入农业文明时代后,随着生产力的提高,人们开始使用物资资源,主要是水、阳光、土地,使用的能源多是可再生能源,如风力、水力、畜力等,所使用工具是金属犁等。很显然这种生产方式对环境的影响不大,况且那时的环境包容能力强,人和自然的关系总的来说是和谐的。

但是在金属工具广泛应用于农业生产并成为主导技术之后,直接促进了灌溉农业的发展。灌溉技术的运用使得农业收成比以前有了更多保障。事物的增加意味着人口的增加。人口数量的增加引起的直接后果之一就是增加了人类对自然资源的需求。为了满足这种需求,人类就必须更多的开辟人工居住地,种植庄稼和饲养家畜。人类只能过度的、不恰当的开发和利用自然资源,滥伐森林,开荒种植,超载放牧,原有的自然地平衡和生态系统的稳定开始被破坏。

中国宋代时期,大量树木被砍伐,木材紧缺,于是出现了《营造法式》,将木架建筑的用料尺寸分成八等,按屋宇的大小、主次量屋用材。

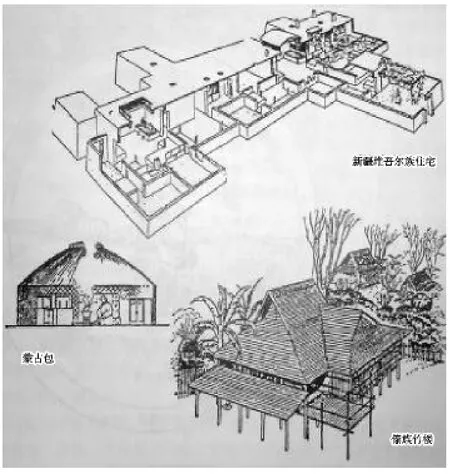

总的来说,人类从最初产生到工业化以前的漫长年代里,同自然生态环境的关系基本上是协调的,创造的建筑形式对环境是尊重的、友好的(图3)。

图3 人类尊重自然的建筑形式

2.3 工业文明时代

工业文明时代人类有一种观念:通过技艺和科学的进步实现对地球的统治。这种人类征服、控制、管理自然的思想被英国科学技术史专家李约瑟概括为“人主宰自然界”。

蒸汽机技术、内燃机技术、电力技术、核能技术、信息技术等奠定了工业文明的技术基础,人类开始全面开发、利用各类自然资源。同时也付出了沉重的代价:环境污染公害频频,资源能耗直线上升,生态破坏日益加剧,全球性问题愈演愈烈。人类生活的两个世界——他所继承的生物圈和他所创造的技术圈——已经失去平衡。

19 世纪产业革命以后,随着人类生产力的大幅度提高,对自然环境的粗暴干预和破坏也逐渐加强,造成生态平衡失调。而建筑设计在某种程度上可以看成是对人的行为的规划,建筑环境构成人为环境。

3 展望——生态文明时代

3.1 生态自然观

生态自然观是系统自然观在人类生态领域的具体体现,是辨证唯物主义自然观的现代形式之一,也是人类未来可能的生存发展之途。

以生态科学为基础的生态自然观,是当代人类对“生态危机”的反思和生态科学发展的结晶。生态自然观主张把人的角色从大地共同体的征服者改变成共同体的普通成员与公民,强调生态系统是一个由相互依赖的各部分组成的共同体,人则是这个共同体的平等一员和普通公民,人类和大自然其他构成者在生态上是平等的;人类不仅要尊重生命共同体中的其他伙伴,而且要尊重共同体本身,任何一种行为,只有当它有助于保护生命共同体和谐、稳定、和美丽时,才是可行的;人与自然之间要协调发展、共同进化。

3.2 生态建筑学

1981年,美国著名学者R·布朗出版了《建设一个可持续发展的社会》一书,他指出:“我们不是继承前辈的地球,而是借用了儿孙的地球。”以告诫人们要有建设一个可持续发展社会的责任感。1969年,美国著名建筑师麦克哈格所著《设计结合自然》出版,标志着生态建筑学的诞生。

生态学方法的分析表明,仅仅考虑建筑本体内容进行设计是远远不够的,建筑内部要素及其相互关系,与外部环境的关系都属于建筑系统的范畴。建筑师杨经文的研究图——建成环境输入输出的结构模式,概括了建筑系统构成的生态学特性(图4)。

图4 建成环境输入输出的结构模式

3.3 尊重自然的建筑设计

在世界性的谋求“生产和发展”的呼声下,从19 世纪60年代开始,越来越多的建筑师和规划师把保护环境作为他们义不容辞的职责。他们试图在尽可能不干扰环境的情况下解决功能、美学等问题,同时争取在设计的某些方面改善环境。

印度著名建筑师查尔斯·柯里亚,根据本国的经济社会条件,洞悉迫切的需求,发掘本国的资源优势,脱离发达国家的生活标准和通用的模式,另辟蹊径,创造性地寻找自己的答案,如“形式追随气候”,“热带气候条件下,空间本身也是一种资源”,“没有其它任何一种艺术如此受到技术的制约”,“传统建筑,尤其是乡土建筑,使我们从中受益匪浅,它们逐渐发展成为了一种具有基本共性的建筑原型”。

4 总结——人类与自然和谐统一的目标

在原始文明——农业文明——工业文明——生态文明的发展历程中,人类不断地反思自身的行为对环境的影响。正是在这种自觉的反思中,人类发现科学技术万能论只是一个神话,科学技术的负效应造成了严重的生态危机。为了人类共同美好的未来,只有走可持续发展道路,以确保地球上的生灵充满希望的走向未来。其中生态建筑学的任务就是结合生态学原理和生态决定因素,在建筑设计领域谋求解决产业革命后城市社会经济的变革及近代城市化发展造成的环境问题,从理论探索、建设实践和立法措施三方面探讨如何改善人类聚居环境,达到自然、社会、经济效益统一的目标。

[1]王伯鲁.自然辩证法概论新编[M].成都:西南交通大学出版社,2006

[2]夏娃.建筑艺术简史[M].合肥工业大学出版社,2006

[3]刘先觉.现代建筑理论(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008

[4]潘谷西.中国建筑史(第五版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2004

[5]罗小朱.外国近现代建筑史(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2004

[6]汪芳.查尔斯·柯里亚.[M].北京:中国建筑工业出版社,2003