中国经济“双陷阱”问题及其作用机制

2013-06-25李炳炎

李炳炎 王 冲

一、为什么提出我国经济处于“双陷阱”

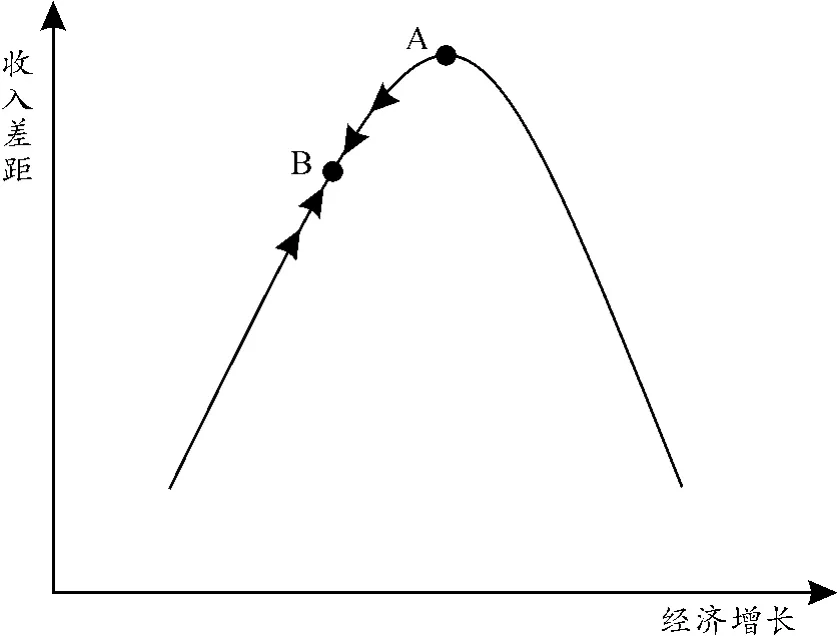

“中等收入陷阱”不仅限于东亚国家,而且普遍存在于世界上多数发展中国家。除了东亚的泰国、马来西亚等国,多数发展中国家,如巴西、阿根廷、墨西哥、智利等都在“贫困陷阱”之后的起飞阶段遭遇经济困境。〔1〕事实上,任何国家或地区在其经济持续快速发展到一定阶段后,都会面临经济的停滞,这是发展阶段的普遍规律:低收入国家面临资本积累的“贫困陷阱”;高收入国家的高福利、高负债与高赤字则使其陷入“高收入陷阱”(图1)。

根据国际货币基金组织 (IMF)公布的数据,2011年中国人均GDP为5414美元,按照世界银行的划分标准,我国已属于中等偏上收入国家,同时正处在“中等收入陷阱”之中,即社会矛盾频发阶段。笔者认为,解决分配问题是跨越我国“中等收入陷阱”的切入点。

图1 低收入陷阱、中等收入陷阱与高收入陷阱

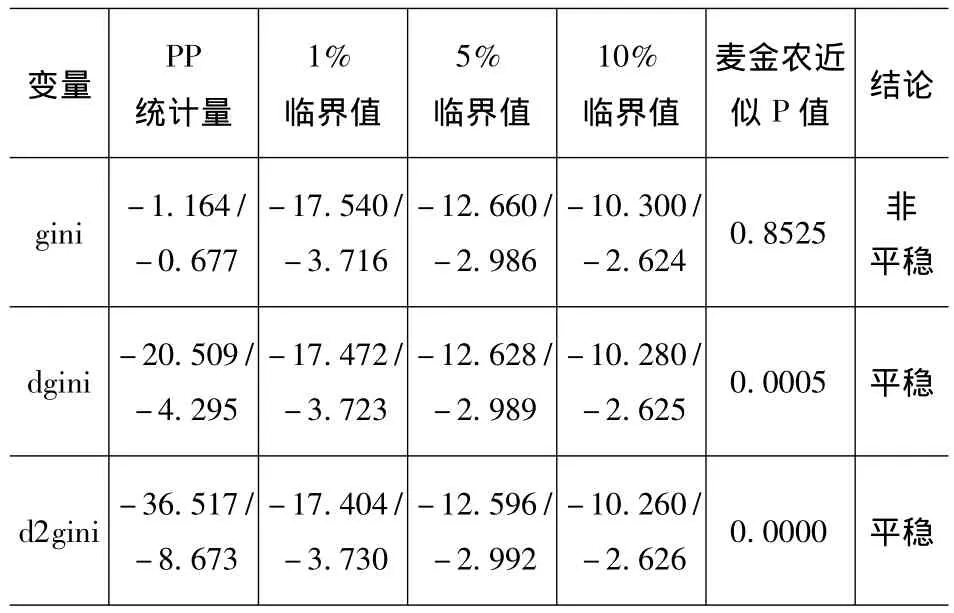

库兹涅茨的倒U型曲线揭示了在经济发展过程中,收入差距会经历一个由过高向公平转化的过程,收入差距的最高点被称为“库兹涅茨拐点”。按照库兹涅茨的发展理论,经济发展最初会加大收入差距,但跨越“库兹涅茨拐点后”,经济的内生动力将抑制收入差距,使经济逐渐走向公平。同时,收入差距的扩大对经济增长在一定阶段或许存在抑制作用,如果抑制作用发生在库兹涅茨拐点之前,且不断加大,那么经济将在库兹涅茨拐点之前形成稳态或者倒退,从而陷入“库兹涅茨分配陷阱”。

图2 库兹涅茨曲线

如图2所示,理论上假设我国经济处于B点,在拐点A之前,如收入差距对经济增长存在负效应,且经济不存在突破拐点动力,则经济存在停滞或衰退的可能,即陷入“库兹涅茨分配陷阱”。本文试图从两个方面做出实证研究以论证上述假设。第一,根据我国收入分配差距的历史数据做出预测,并运用历史数据和预测值做出我国的库兹涅茨曲线图;第二,建立模型,并通过面板数据分析收入差距对经济增长的影响。

二、我国收入差距的时间序列预测

首先通过arima模型对我国2011-2015年的收入差距进行预测,并利用过去值与预测值做出中国库兹涅茨曲线图,其中收入差距用gini系数表示,1978-2010年全国居民收入基尼系数时间序列数据由Sundrum(1990)的“分组加权法”计算而得,原始数据来自历年《中国统计年鉴》。其平稳性检验结果如下:

表1 DF检验

检验结果值一阶差分与二阶差分均显著。

计算Schwert(1989)建议的最大滞后阶数,pmax=[12·(T/100)1/4],其中T为样本容量,[·]为整数部分。取pmax=8,进行ADF检验。

表2 ADF检验

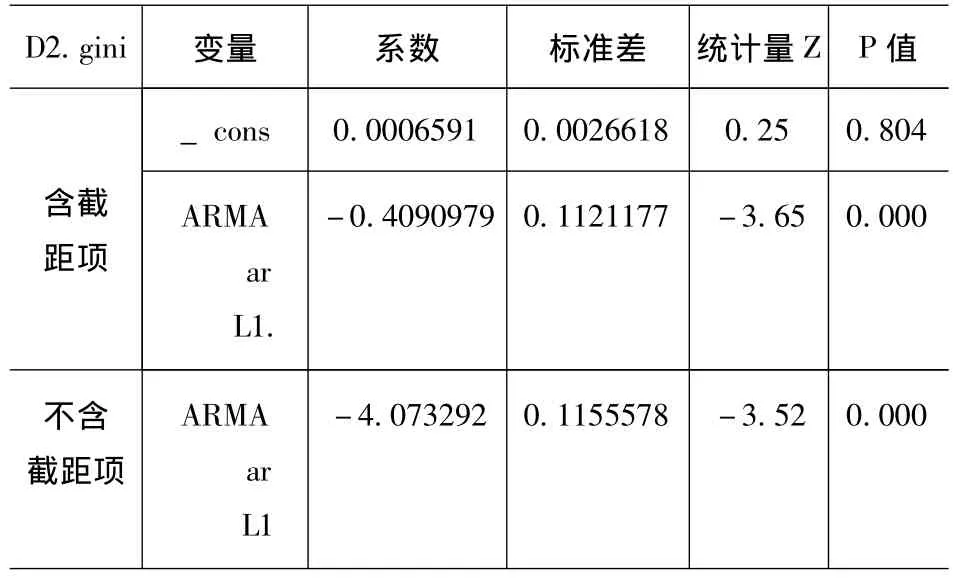

PP检验

依据检验结果,选取基尼系数的二阶差分作进一步分析。通过自相关图 (图略),第一阶自相关与偏自相关均落在95%置信区间之外,因此在5%水平上显著不为0,由于自相关截尾,偏自相关拖尾,同时计算残差项不存在自相关,故考虑AR(1)。再考虑到时间序列的2阶平稳性,即2阶单整,故选择arima(1,2,0)模型。

表3 Arima模型估计结果

估计结果比较显著,进而可用 arima(1,2.0)对2011-2015进行5年的动态预测。见表4。

表4 2011-2015年预测值

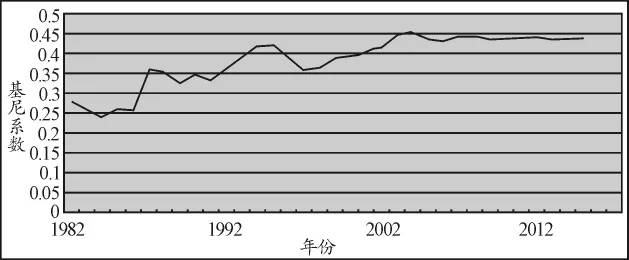

图3 1978-2015年中国库兹涅茨曲线

图3所示,我国的收入差距曲折上升,说明1978年至今,收入差距存在逐年拉大趋势。2011-2015年的预测值处在高点,同时较为平稳。从图中可以看出,我国经济仍处在库兹涅茨拐点的左边。由于时间序列预测为数据的自发变动趋势,不受外在因素影响,因此,5年预测值的含义可以理解为,如果政府不作为,依靠经济的内生发展动力,收入差距将持续维持在较高水平。

三、收入差距对经济增长的效应

本节通过面板数据分析收入差距对经济增长的作用。按照前面的分析,如果收入差距对经济增长存在正效应,则我国未来持续的高收入差距将使经济快速增长;相反,如果存在负效应,我国经济则可能停滞不前,并陷入“双陷阱”。

实证过程中1978-2008年的数据来自《新中国60年统计资料汇编》,2009、2010年数据来自最近的《中国统计年鉴》。rgdp为实际人均GDP,采以1978年为基期的历年GDP指数平减处理,vc为城乡收入差异①由于数据不可得,本文用城乡收入差距,即城市居民可支配收入与农村居民纯收入比值代替基尼系数。,变量均进行对数处理。缺失数据用线性插值法补齐。

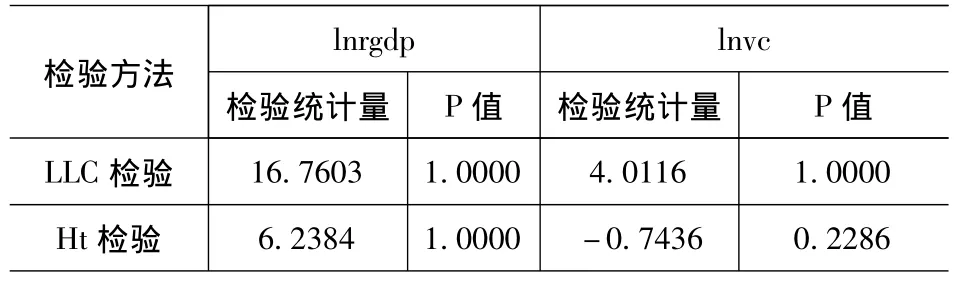

分别对两变量及其一阶差分进行单位根检验:

表5 单位根检验

表6 一阶差分后的单位根检验

检验结果表明,两变量存在一阶单整。再使用Westerlund ECM面板做协整检验。Westerlund(2007)构造了四个统计量,两个组统计量Gt和Ga,两个面板统计量Pt和Pa。组统计量说明在允许面板异质性的条件下存在协整关系,原假设为H0:no cointegeration,for at least one i;面板统计量Pt和Pa是在考虑面板同质性的条件下检验是否存在协整关系,原假设为H0:no cointegeration,for all i。在一些情况下,会出现两个组统计量中有一个不能拒绝原假设的现象,对此Westerlund认为也是可以的。

表7 面板协整检验结果

检验结果拒绝不存在协整的假设。

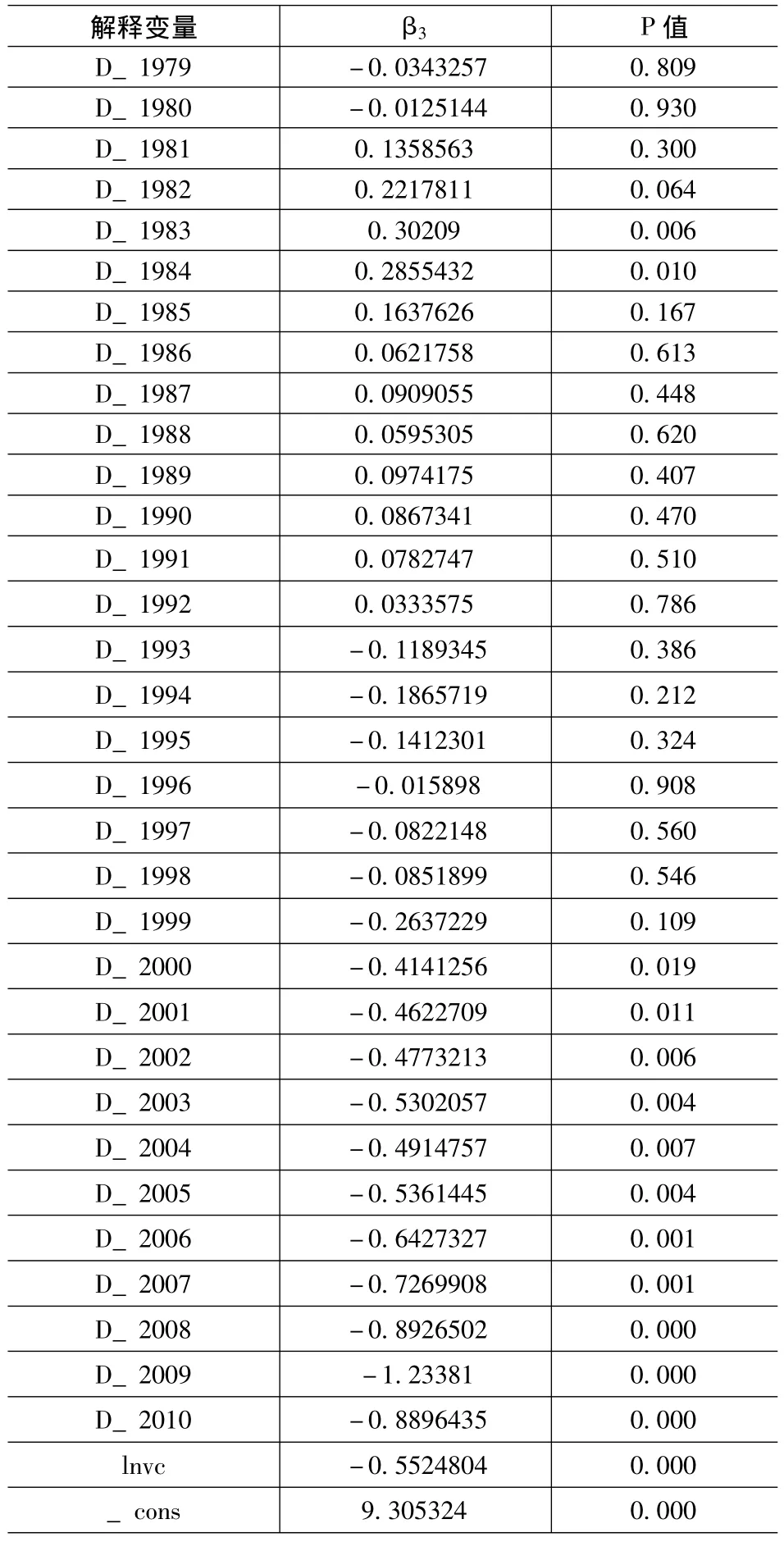

建立协整模型 lngdpit=α+β1lnvcit+β2Dt+β3lnvcit* Dt+εit,为了剔除年度影响,使用Dt为年度虚拟变量。交互项系数β3表示每年收入差距对经济增长的影响。

表8 系数β3估计结果

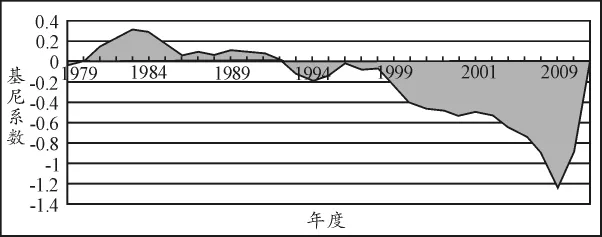

从图4可以较直观地看出,我国经济发展初期,收入差距对经济增长存在正效应,但随着经济的发展,正效应逐渐减弱,并开始阻碍经济发展。从2004年起,收入差距对经济增长的负效应呈加速度增长,即对经济的阻碍作用加速增大。根据世界银行统计数据,我国2004年的人均国民总收入为1230美元,刚刚步入中等收入国家行列,这与前文的设想相一致。

图4 收入差距对经济增长影响面积

四、“双陷阱”问题的作用机制

发展中国家走出“贫困陷阱”之后,往往会面临矛盾积累的集中爆发期,其负效应将作用于经济增长,使经济增长回落或长期停滞,从而陷入“中等收入陷阱”。走出“中等收入陷阱”的关键显然是保持经济持续增长,因此消除负效应对经济增长的抑制作用至关重要。笔者认为,对于“中等收入陷阱”中诸多矛盾的认识,仅按照以往经验,将民主、腐败、过度城市化、公共服务短缺、甚至社会动荡等发展过程中的矛盾全部纳入分析框架,可能本末倒置,只看到“中等收入陷阱”中的现象而忽略问题的本质,难以从根本上解决问题。因此,一方面,应立足于我国的数据,在此基础上做实证分析并寻找问题的答案;另一方面,对于“中等收入陷阱”可以从另一个角度分析,即从“库兹涅茨分配陷阱”切入。

从前文的实证结果看,我国经济尚处在库兹涅茨曲线拐点的左端。此阶段,收入差距随经济增长逐渐拉大,收入差距拉大再反作用于经济增长,并对经济增长起抑制作用。实证结果也印证了这一点。如果将2004年作为分界点,则2004年以来收入差距对经济增长的负效应开始显现,并随收入差距的拉大而加速放大。我们认为,自2004年起,我国经济陷入了“中等收入陷阱”之外的另一个陷阱—— “库兹涅茨分配陷阱”。如果收入差距持续拉大,其对经济增长的负效应在未来将成倍放大。假设负效应超出经济增长的内生动力,经济则会陷入停滞甚至倒退。但是,按照库兹涅茨的“倒U”理论,如果假设经济增长突破拐点,那么收入差距将随经济增长而减小,相应的对经济增长的束缚也将减小,经济会获得持续的发展动力。因此,走出“库兹涅茨分配陷阱”,其收入差距大小是关键因素。

既然收入差距拉大是抑制经济增长的主要因素,而经济持续增长的动力在于分配问题的解决,那么分配问题的解决便成为经济获得持续动力并跨越“中等收入陷阱”的关键因素。按照传统理论,当一国处在“中等收入陷阱”中,经济快速发展所积累的矛盾将集中爆发,原有的增长机制和发展模式因无法承载由此形成的系统性风险,当这些系统性风险反作用于一国经济时,便形成经济停滞期。这种分析思路忽视了矛盾积累与“中等收入陷阱”作为因果关系的中间环节——收入分配环节,故逻辑应为,经济高速增长引致收入差距拉大,收入差距拉大衍生诸多社会矛盾,社会矛盾反作用于经济增长,最终形成经济停滞。社会矛盾只是收入分配问题的表象。

事实上,“中等收入陷阱”与“库兹涅茨分配陷阱”是同一问题的一体两面,两者互为因果,共同作用于一国经济,而连接两者的正是收入分配。“中等收入陷阱”所描述的诸多社会问题不过是收入分配问题的衍生。按照政治经济学的观点,生产和分配相互联系、相互制约。分配不公所产生的收入差距拉大会制约生产的顺利进行。经济要摆脱束缚取得长期发展,需要解决收入差距拉大问题。据此得出如下结论:克服“双陷阱”,使中国经济突破库兹涅茨拐点,人均国民总收入迈过1万美元线,进入高收入国家行列的关键是调整收入分配格局。但长久以来,受传统思维的禁锢,人们普遍认为收入分配不公的症结在于再分配体制不完善,即社会保障体制缺失。因此构建一个完善的社会保障体系,通过政府税收和转移支付使国民财富在不同经济主体之间重新分配,便能解决分配不公问题。这种思维有一定道理,但要从根本上解决收入差距不断拉大问题,关键是应进行初次分配制度改革。

分配决定于生产,任何消费品的分配,都是生产条件分配的结果。生产条件的分配本身,表明了生产方式、生产关系的性质,不同的生产关系决定了不同的分配关系、分配方式。〔2〕在初次分配领域,与资本主义私有制生产方式相适应的是按生产要素分配,与社会主义公有制相适应的则是按劳分配。初次分配领域的原则性问题是劳动与资本的问题。仅仅从表面上看待收入差距与收入分配问题,无法从根本上扭转收入差距过大的趋势。我国近年来劳动份额一步步被资本侵蚀,劳资矛盾不断加剧,严重影响了微观经济效率。生产方式决定分配方式,资本侵蚀劳动的本质原因在于我国的“公有制主体地位”逐渐受到削弱,分配方式逐渐转向“按要素分配”,私人产权相对扩大,资本的收入份额随之扩大,劳动的收入份额则被挤压,资本利润侵蚀劳动报酬,从而拉大收入差距。所以,正是所有制结构上的变化决定了收入差距的不断拉大。

五、克服“双陷阱”的对策

破解收入差距拉大难题,应对经济发展中面临的“双陷阱”问题,应从深层次思考对策。在我国社会主义公有制经济与按劳分配的主体地位不容动摇。面对当前存在的“双陷阱”问题,以及收入分配改革的关键,即公有制主体地位问题,笔者提出一种新的收入分配方式—— “公有制分享经济运行机制”。所谓利益分享是指劳资双方共享收益分配的经济形式,将“公有制分享经济运行机制”引入公有制企业的初次分配领域,即用净收入分成制代替现有工资制。所谓企业净收入,是指实现了的企业净产值,可由销售收入扣除物耗成本求得的部分。净收入分成,就是将净收入在国家、企业、职工个人三个经济主体间按一定比例分享。在净收入分成制中,职工不再像在工资制中那样拿固定工资加奖金,而是按照事先规定的比例分享企业净收入。职工的分享所得为企业净产值与分享比例的乘积。因此,职工的分享收入是以企业净产值为基础的,并与企业实际经营状况紧密联系。职工的收入决定于劳动贡献,这样就能真正使职工收入成为其劳动贡献的报酬。〔3〕

而在公有制基础上全面引入“利益分享机制”,使职工收入与企业净收入挂钩,可以摆脱私人产权关系下的职工工资制度,从根本上克服私人产权关系下资本对劳动的侵蚀,同时协调国家、企业和个人三者之间的利益关系。国家、企业和个人利益的同步增长调动了劳动者的积极性,实现了分配的公平与效率的统一。总之,以“利益分享机制”的推广激发经济内生动力,不失为助推中国经济走出“双陷阱”的一种选择。

〔1〕Kenichi Ohno,Avoiding the Middle-Income Trap Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam.ASEAN Economic Bulletin,Vol.26,No.1,2009.

〔2〕刘国光.关于分配与所有制关系若干问题的思考〔J〕.高校理论战线,2008,(11).

〔3〕李炳炎.运用中国特色分享经济机制刺激消费需求〔J〕.北华大学学报,2009,(4).