黄金周存废:来自游客行为与满意度特征的研究*

2013-06-23马晓龙杨靖

马晓龙,杨靖

[旅游者研究]

黄金周存废:来自游客行为与满意度特征的研究*

马晓龙1,杨靖2

(1.中国旅游研究院,北京100005;2.西安曲江文化旅游集团,陕西西安710061)

游客在黄金周旅游期间的行为特征及其对目的地满意度的评价不仅有助于宏观决策过程中对黄金周制度进行评价、如何提升黄金周旅游品质具有重要参考价值,同时也在理论上构成对消费者满意度研究的重要补充。基于西安大唐芙蓉园、汉窑遗址公园、西安城墙等3个景区984份问卷的调查数据,对旅游者在十一黄金周旅游期间的行为特征和满意度特征进行了系统研究。结果显示:游客在黄金周期间的行为特征与相关研究中的结果没有较大差别,但仍表现出更加多元化的特征;而在满意度方面,黄金周期间的各项满意度水平也与相关研究中非黄金周期间的满意度水平基本一致。研究认为,黄金周制度并没有对游客的目的地行为造成很大影响,至于黄金周制度造成旅游服务质量下降的结论也缺乏显著数据支撑,从城市发展角度提升目的地的基础设施水平和可进入性才是提升游客满意度的关键。

行为特征;满意度;黄金周

一、问题的提出

黄金周制度已经成为目前中国居民出行时间最为集中、单位时间内创造旅游经济价值最高的“政策经济”形式。据统计,2013年十一黄金周期间,全国共实现旅游收入2 233亿元人民币,比2012年中秋节国庆节假期增长6.1%;全国共接待游客4.28亿人次,比2012年中秋节国庆节假期增长0.7%。黄金周旅游已经成为扩大内需、拉动消费、促进社会经济健康发展的重要抓手,为推动区域旅游快速发展做出了重要贡献。与此对应,黄金周期间区域性的旅游热潮也导致了交通拥挤、住宿紧张、景区超载、服务质量下降、安全隐患增多等一系列旅游质量问题[1]。学术界已经对黄金周假日旅游中存在的问题及其影响能够达成较为一致的看法,但就黄金周制度的存废则存在较大分歧。拥护者认为,黄金周旅游将逐步回到旅游业自身发展规律之中而归于理性和成熟[2];反对者则认为,黄金周“赶集式”旅游的负面影响太大,应该予以取消[3]。近日全国假日办更是通过网络征求民众对黄金周假日制度的看法,再次将黄金周存废的争论推向了新的高潮。但从民意所表达的诉求来看,由于关于黄金周假日如何调整的问题不聚焦,以及各主体利益所求不一致的原因,关于黄金周假日制度的存废还是没有能够在民众中形成统一意见,而相关专家对这个问题的争论就更加明显。

从文献分析的结果上看,关于黄金周假日制度和黄金周旅游的研究还包括黄金周制度对旅游发展的双向影响研究[4-5],区域旅游空间结构对黄金周旅游流的影响研究[6-7],以及黄金周游客的旅游行为研究及旅游产品供给体系设计研究等方面[8-9]。可见,现有研究既涉及宏观领域的制度存废、效果评价等内容,也涉及微观领域的消费者行为分析等内容。就前者而言,其主要判定依据为历年的黄金周经济数据对比,基于游客满意度考量的一手数据严重不足;就后者而言,现有研究主要局限于对游客旅游花费的研究,而对构成旅游行为的其他因子(如组织方式、出行目的等),以及花费后效果评价的内容则相对缺乏。实际上,游客是旅游消费行为的主体,游客在黄金周旅游期间对目的地的满意度程度高低才应该是决定黄金周制度存与废等政策制定的基础。本研究的目的就在于对黄金周期间游客的满意度水平进行评价,并基于这个评价为黄金周制度存废政策的制定提供数据支撑。同时,协助地方政府和旅游主管部门提升黄金周旅游品质,在理论上也构成对消费者满意度研究和旅游市场细分研究的重要补充。

二、研究设计

(一)案例地选择

西安是我国传统旅游目的地城市,西安城墙、大唐芙蓉园、寒窑遗址公园是支撑西安传统旅游目的地品牌的重要景区,依托这3个景区采集数据对黄金周游客的行为特征和满意度特征进行分析,研究结论代表性和典型性显著,对推动我国大多数旅游城市黄金周旅游经济平稳运行,针对黄金周企业实施市场细分营销具有明显的参考价值。2010年“十一”黄金周期间,西安全市共接待游客320.39万人次,旅游总收入为15.06亿元人民币,整个黄金周期间全市旅游经济平稳运行,市场秩序稳定,该时段进行旅游数据调研能够保证传统旅游城市黄金周期间旅游经济运行的一般性特征。

(二)问卷设计与调研方案

为了全面掌握整个黄金周期间西安游客的行为特征和旅游满意度水平,调查问卷由游客属性特征、游客行为特征和游客满意度特征等3个模块构成,采用结构式设计,每个模块下设计若干小问题和选择式答案用于游客勾选。调查主要针对来景区游玩的游客,采取现场随机抽样发放、现场回收问卷,并辅以非结构式深度访谈的方式(如游客对景区景点的满意度进行勾选时选择不太满意,问卷发放人员会随机询问对景区景点不满意的原因)。问卷发放时间集中在2010年10月1日至2010年10月7日期间,发放地点集中在西安市区的大唐芙蓉园、汉窑遗址公园、西安城墙等3个封闭式景区出入口处。按照均匀分布的原则,每个景区发放问卷均为400份,整个调研合计发放问卷1 200份,但受景区性质、发放地点等差异的影响,不同景区的问卷回收率和有效样本数量存在一定差别,其中回收率最低的是西安城墙景区,问卷回收率为85.25%(表1)。最终,3个景区共回收问卷1 086份,回收率达到90.5%,其中,有效问卷984份,有效率82%。需要说明的是,在所有回收问卷中,尽管游客可能漏选了问卷中的某些信息,但在遗漏单个问题不影响其他问题的有效回答时,这些问卷仍被视作有效问卷进行后期的统计处理和分析。

表1 问卷发放和回收的基本信息

三、研究结果

(一)样本社会统计学特征

调查样本中男性游客所占比重高于女性游客,与相关调查中的结论较为一致;西安市内游客占整个样本数量的一半以上,省外游客比例也达到39.02%,反映了西安作为国际性旅游城市对大尺度游客的强大吸引力。从年龄上看,样本游客主要集中在16~54岁之间,尤其是25~34岁之间的游客比例较高,占整个样本群的23.78%;学历层次以高学历为主,本科以上群体占样本总数的50%以上;家庭结构方面,已婚游客所占比例较高,其中仅已婚有孩的群体就占整个样本的54.07%。受出游时间较为宽松、出游意愿较强等条件影响,学生群体、自由职业者和企业员工是本次调查中职业构成比例最高的3个群体,合计占整个调查样本的61.88%。与职业构成主要为工薪阶层的特征较为一致,调查样本中游客个人收入水平和家庭收入水平以2 000元以下和4 000元以下的群体为主,两项指标保持高度的一致性。其中, 6 000元成为家庭收入的分界线,低于这个数字的样本占整个样本的64.36%,6 000元~10 000元以及10 000元以上的游客分别占样本总数的20.26%和15.38%。调查结果中家庭收入的结构特征也反映了当前中国国内旅游消费的基本状况,即中低收入为主体的中低消费是目前中国国内旅游消费的主要群体。样本社会统计学特征如表2所示。

(二)游客行为特征

1.景区选择意愿特征

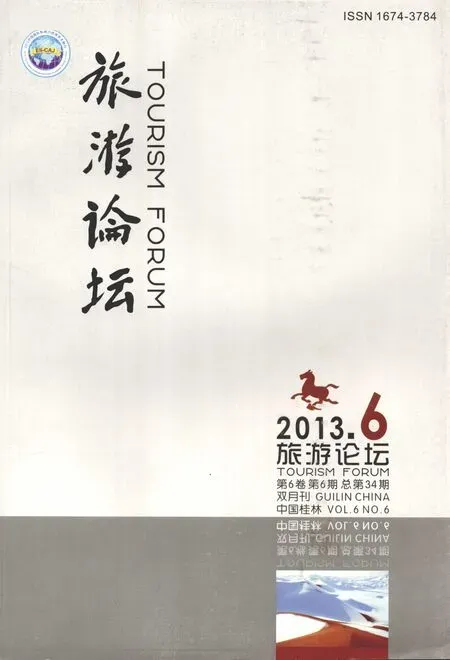

在所列出的9个已经去过或计划去的景区中,样本游客选择大明宫遗址公园、寒窑、西安城墙及大雁塔的比例较高,分别达到27.2%、26.8%、20.2%和19.2%;而选择曲江池、大唐不夜城的比例最低,仅为10.5%和12%(图1)。从选择方式上看,因为西安是一座历史文化底蕴深厚的城市,大明宫遗址公园、寒窑、西安城墙及大雁塔是这一形象的重要产品支撑,游客景区选择特征与西安城市旅游形象较为一致。同时,游客景区选择特征也与游客行为理论中大尺度游客更加倾向于选择知名度较高景点,且更加倾向于一次游览尽可能多景点的行为规律一致。

2.组织方式特征

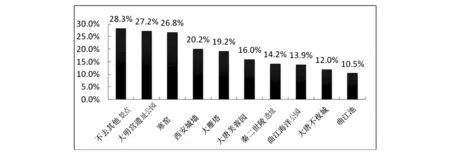

从出游组织方式来看,陪家人、朋友、同事出游是目前中国国内旅游的主要类型,黄金周的调查结果再次证明了这个结论。其中,家人在外地和家人在本市的两类游客比例分别达到32.45%和24.31%,合计占样本总数的56.76%;陪同事和朋友一起游玩的选择比例紧随其后,占样本总量的27.26%。需要特别注意的是,本次调查中游客随团出行的比例较低,仅为全部样本数量的2.14%(图2)。本次调查的结果表明,与通常认为封闭型收费景区以外地游客为主、随团旅行方式比例较高的惯常认识不同,即使在封闭型收费景区,受吸引力强度和周边休闲环境影响,游客出行组织方式与兵马俑这样以观光组团占主导的世界遗产级景区存在较大差异。

表2 游客的基本属性信息

图1 景区选择意愿特征

图2 出行组织方式特征

3.规模构成特征

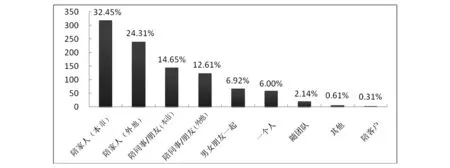

从规模构成上看,2人结伴出游的比例最高,达到30.32%;其次是4~6人的出游单元,比例达到28.48%;3人为单元的比例也达到20.75%;单人、7~10人和10人以上的比例均较低,分别为6.51%、7.93%和6%。通过深度分析发现,4~6人的群体主要以已婚游客为主,单身未婚游客次之,且已婚有小孩和已婚无小孩比例相当(图3)。这一规模构成特征一方面与家庭、朋友为主要出游组织方式的结论相互印证,另一方面也显示当前小规模的亲友互助出游构成我国国内游客黄金周出行的最主要行为单元。

图3 规模构成特征

4.游玩频次特征

从游玩频次来看,3个景区的首次游玩比例保持较高水平,平均值达到61.0%,其中,寒窑遗址公园最低也达到55.2%的受访比例,显示了3个景区对初访游客的强大吸引力。同时,3个景区2次到访的比例也相对较高,重游率分别达到18.9%、23.4%和18.9%,平均每5位游客中就有1位重游游客。此外,3个景区3次以上游玩的平均比例水平也达到13.3%的较高水平,说明各景区目前已经具有较强吸引回头客的能力,游客对于熟悉的休闲性景区具有更高的认可度。特别是寒窑景区,随着对景区品质的提升改造和门票价格降低等措施的实施,游客的回头率明显提高,第2次的重游率和第3次重游率分别达到23.4%和5.5%的较高水平(表3)。

(三)游客满意度特征

1.景观满意度

游客对3个景区景观的满意度水平较高,认为景观漂亮和非常漂亮的比例分别达到66.26%和4.98%,

表3 游玩频次特征

累计达到71.24%的水平;仅有27.53%的游客认为景观水平一般,另有1.23%的游客认为景观不好。横向比较而言,分别有3.25%和27.85%的游客认为大唐芙蓉园非常漂亮和漂亮,认为一般和不好的比例仅为7.11%和0.41%(图4),这个结果充分显示出游客对大唐芙蓉园景观满意程度较高的现实。与之相反,以历史文化为主要卖点的西安城墙及寒窑遗址公园在景观性评价中的选择比率则偏低,主要原因可能与这类景观文化体验性功能强于娱乐观赏性功能有关。

图4 景观满意度比较

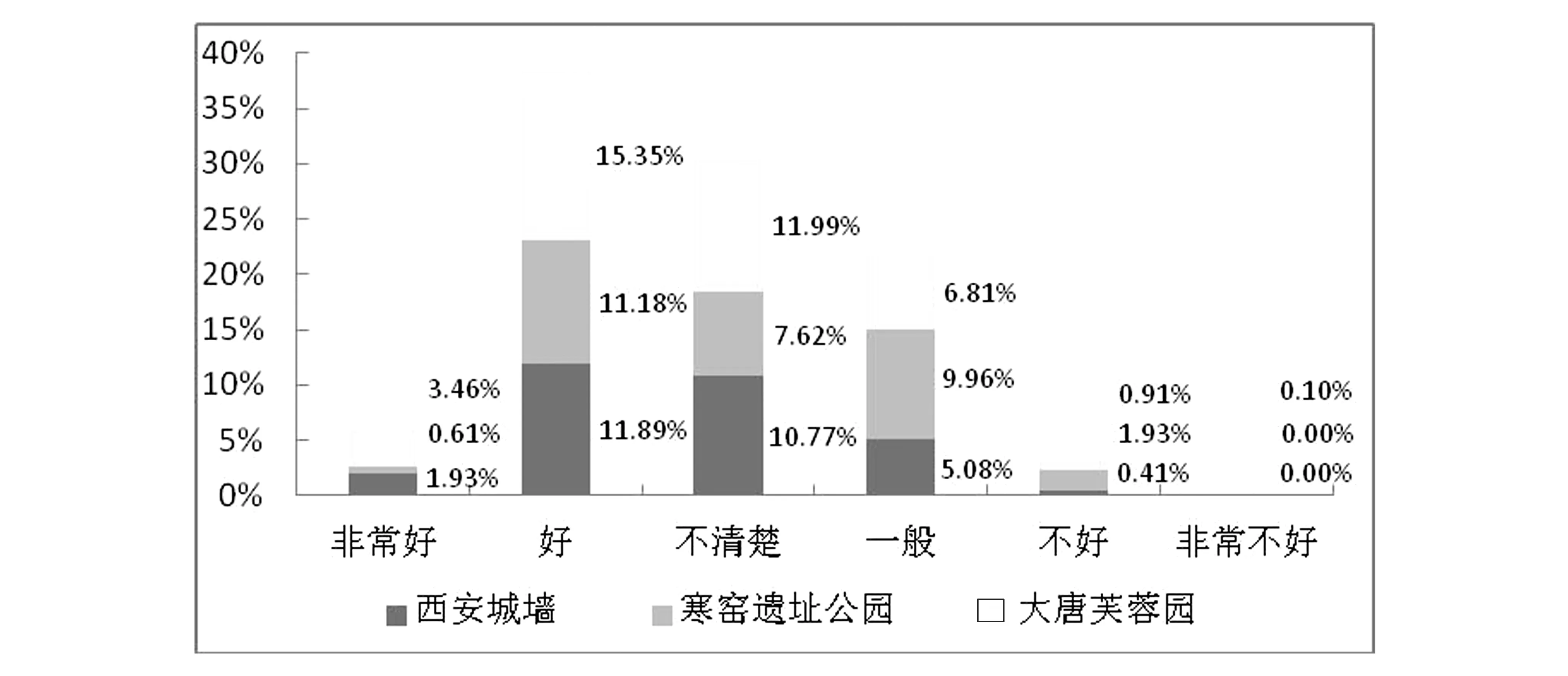

2.娱乐/活动满意度

西安市各大景区在黄金周期间准备了不同类型的娱乐活动,游客认为这些活动非常好和好的比例累计达到44.42%;只有3.35%的游客认为这些活动不好或者非常不好,说明游客对景区在黄金周期间内有组织的娱乐活动持总体支持的态度(图5)。调查结果显示,在各种娱乐及互动表演项目中,游客参与群体比例达到70%的较高水平,且大多数游客对这些活动均表现出明显的偏好和喜爱。比较而言,因为西安城墙、大唐芙蓉园的活动空间和场地较大,并设置了可供一人或多人骑行的自行车项目,所以游客对这两个景区的活动满意度较高,与此相反,寒窑遗址公园因娱乐项目较少,游客对该景区的评价较低。

图5 娱乐/活动满意度比较

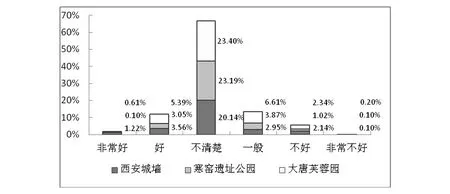

3.交通满意度

游客对黄金周期间景区交通便利性评价较低,高达66.73%的样本没有享受到景区内的交通服务,甚至对提供的交通服务没有感觉。只有10%左右的游客认为景区内交通非常好或者好,而选择景区内交通一般、不好甚至非常不好的比例则达到20%左右的水平,劣性评价是良性评价的2倍。横向比较来看,3个景区的交通满意度差距不大,选择非常好和好的比例均维持在0.1%到10%之间(图6)。深度访谈的结果表明,西安城墙自行车数量较少、芙蓉园内电瓶车收费价位较高且线路较短等因素是导致黄金周期间各景区交通满意度较低的主要原因。这种局面的形成与黄金周期间游客出行较为密集,瞬时性涌涨导致景区局部交通负荷过重,以及各种服务不到位现象有关,与当前我国黄金周制度导致区域旅游大交通瞬时性涌涨的特征较为一致。

图6 交通满意度比较

4.餐饮满意度

十一黄金周期间,尽管大唐芙蓉园、西安城墙等景区周边餐饮企业为游客提供了各种类型和数量充足的餐饮服务,但样本游客对景区的餐饮评价仍普遍较低。与旅游交通的评价较为一致,65%左右的游客对餐饮状况不太清楚,而在有限的有效评价中,仅有略高于10%的样本对餐饮状况的评价为非常好或者好,与评价结果中好和非常不好的百分比基本相当,但认为餐饮状况一般的游客比例确高达14.53%,说明游客总体上对景区的餐饮服务满意度较低(图7)。深度访谈的结果显示,餐饮满意度较低一方面受景区周边餐饮档次相对较高,消费较贵影响,另一方面也受到地方特色餐饮供给不足、餐饮未能体现西安饮食文化等因素影响。

图7 餐饮满意度比较

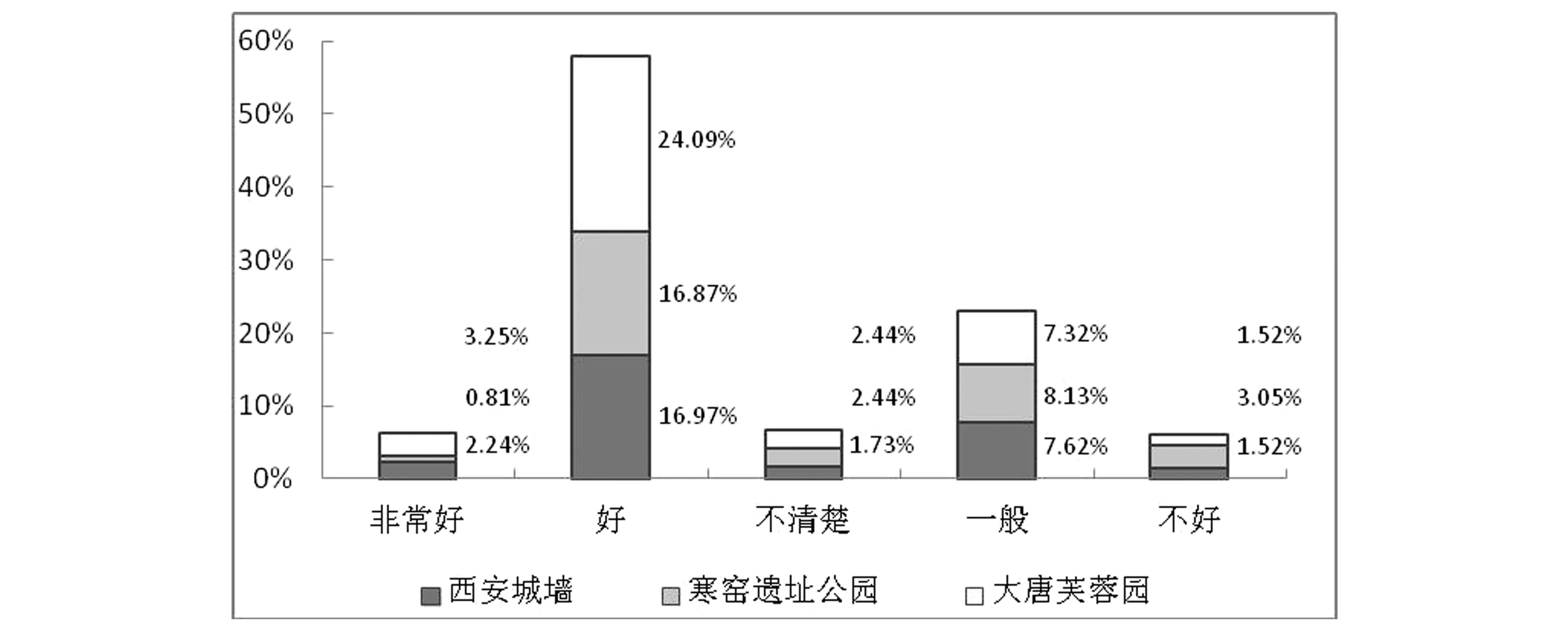

5.购物满意度

黄金周期间游客对旅游购物的满意度水平均较高,非常好和好的评价累计占样本总数的64.23%,评价为不好的比例较低,仅占样本总数的6.09%。其中,游客对大唐芙蓉园景区的购物满意度最高,满意度评价结果为非常好和好的比例分别占样本总数的3.25%和24.09%,仅有1.52%的游客对该景区购物评价结果为不好。西安城墙、寒窑遗址公园景区的购物满意度尽管相对低于大唐芙蓉园,但评价为非常好和好的比例也分别达到17.68%和19.21%的较高水平,而评价为不好的比例分别仅为3.05%和1.52% (图8)。深度访谈后的信息显示,这两个景区满意度低的可能原因与寒窑景区作为新景区,便民服务没有完全展开,城墙景区便民服务点设置较少等因素有关。

图8 购物满意度比较

6.服务满意度

黄金周期间,高达64.47%的游客对景区内工作人员的服务态度满意度评价结果为非常好和好,选择不好和非常不好的比例累计仅为2.84%,说明游客对旅游服务的满意度总体水平较高。从景区之间的横向比较来看,大唐芙蓉园在3个景区中的服务满意度最高,回答服务非常好和好的比例分别高达3.35%和22.56%,回答不好和非常不好的比例仅为1.52%和0.10%;寒窑遗址公园的服务满意度最低,但是选择非常好和好的比例也分别达到0.61%和17.99%的较高水平,说明景区服务水平较高,且景区之间的服务差别不大(图9)。深度访谈结果显示,旅游服务满意度存在的问题主要包括服务不热情、讲解人员不足、讲解专业程度不够等,但游客也对因客流量大工作人员无法顾及的实际情况能够理解。

图9 服务满意度比较

四、结论与讨论

(一)结论

西安3个景区问卷调查的统计结果表明,黄金周游客的社会统计学特征与相关研究中关于游客行为的调查结果没有较大差别[10-11]。但从相关特征上看,低消费、家庭出行、以休闲为目的的游客类型构成了当今黄金周期间中国国内旅游的市场主体,且大部分游客的出行较为理性,成行之前对景区景点具有明确需求。而对景区的重复性选择、更加倾向于熟悉性景区,则为黄金周期间目的地旅游市场营销和客户忠诚度的维系提供了新课题。从宏观背景来看,黄金周游客调查中所表现出的行为特征均与当前中国国内旅游市场发育特征保持着较高的同步性,与相关研究中关于中国国内旅游发展处于观光、休闲度假并行的阶段性特征判断较为一致,即无论从旅游方式、旅游目的,还是从组织方式等角度看,当前中国国内旅游需求体现出更加多元化的需求特征。

从调查结果来看,游客对3个景区景点的满意度总体水平均不高,其中西安城墙的满意度为75.09%、大唐芙蓉园的满意度为72.81%、寒窑遗址公园的满意度为70.74%。尽管在指标设定、评价结果的表达等方面存在一定差异性,但黄金周期间游客满意度调查的结果与中国旅游研究院进行的全国游客满意度调查结论基本一致,在2010年第四季度的全国游客满意度调查中,西安市的游客满意度总体水平为71.78%,全年的游客满意度平均水平为70.32%。按照70~75分为满意度水平“一般”的标准,西安市无论是十一黄金周所在的第四季度还是2010年全年的游客满意度水平均“一般”。与这个研究结果一致,黄金周期间对3个景区调查的游客满意度水平也较为一般。据此,从目的地角度看,与黄金周制度对游客行为规律的影响一致,黄金周特殊的休假制度也没有对游客在景区的满意度水平造成较大影响,但与市场的多元化需求特征相对应,中国国内旅游的整体服务质量尚存在较大提升空间。

(二)关于黄金周制度存废的讨论

从西安3个景区的调研结果来看,黄金周制度本身并没有对游客的目的地行为造成很大影响,也不是影响游客满意度水平低、旅游品质差的主要原因,黄金周制度造成旅游服务质量下降的结论缺乏直接的数据支撑。从产业要素角度看,所谓黄金周旅游的消极影响可能更多地表现在航空、铁路等大交通方面,游客对黄金周期间目的地的餐饮、景观、服务等要素的满意度水平并不低于非黄金周期间。而从产业发展实践来看,因大交通瓶颈大致的黄金周制度的弊病确实会在一定程度上影响到旅游整体质量,但这种特征的形成与现阶段中国社会经济发展实际一致,即旅游交通等基础设施建设滞后于旅游市场规模扩大的速度是导致游客服务质量偏低的主要原因,并在客观上进一步降低了黄金周期间游客的满意度水平。对于目的地发展而言,如何改善大交通环境质量,提高单项要素的供给水平才是提升旅游质量的关键所在。

而就黄金周制度的存废而言,众所周知,我国现行的假日制度是按照2007年《全国年节及纪念日放假办法》(国务院第513号令)形成的,即我国全体公民放假的节日共11天,分别是元旦1天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。而现行放假调休方法是通过借调双休日分别形成“十一”和“春节”2个7天大长假和“五一”、“端午”等5个3天小长假。但从民众意愿和假日反馈效果来看,现行假日制度显然饱受诟病,并没有得到老百姓和经济运行规律的接受。一方面,很多游客没有出行时间的更多选择,本应该享受的旅游权利得不到有效时间的满足;另一方面,大部分游客大尺度旅行被动地被集中在“十一”长假,人流拥挤导致的资源浪费尚且不谈,仅就各种旅游危机事件频发,旅游满意度不断降低就不断对各地方政府和景区的管理与接待能力造成很大压力。结论是,现行的放假调休制度必须加以改变。

至于如何改,当然在法定放假时间总量保持不变的基础上,最理想的方式是将放假和休假这两个概念区分开,放假回归放假,休假回归休假,职工根据《职工带薪年休假条例》实施带薪年休假。而《国民旅游休闲纲要》在带薪年休假制度在2020年前不能得以基本落实的情况下,恢复“五一”和“十一”两个大长假的休假制度。理由是,一方面,在带薪休假制度长期不能达到真正落实的现实背景下,黄金周制度是保障公民旅游权益的重要手段;另一方面,这个时间正是被压抑了大半年的旅游需求需要集中释放一次的时节,同时又确实能够在一定程度上分流下半年“十一”黄金周期间大尺度游客集中出游的人流。当然,以目前我国大众旅游的平均增长速度,以及每年大多集中在假日出行的实际,在大多数公民没有权利自己决定时间给自己休假的时候,即使恢复“五一”黄金周,形成两个大长假,恐怕也不能一劳永逸地完全避免假日拥堵以及各种旅游危机事件的发生。因此,切实推动并落实带薪年休假制度才是解决黄金周假日期间游客集中出行问题的最有效手段。

[1] 李幼常.黄金周假日旅游存在的问题及对策研究综述[J].旅游学刊, 2006,11(21):12-18.

[2] 杨军.黄金周旅游的理性回归[J].旅游科学,2005,19(1):48-51.

[3] 王兴斌.中国休闲度假旅游的必由之路:从“黄金周”到带薪休假[J].旅游学刊,2002,17(4):51-55.

[4] 李飞.新休假制度对“黄金周”旅游客流的影响及其政策意义[J].旅游学刊,2009,6(24):12-18.

[5] 廖凯,等.黄金周休假制度对我国旅游业发展影响的实证研究[J].旅游学刊,2009,10(24):14-18.

[6] 刘泽华,等.短期旅游流时间分布对区域旅游空间结构的响应[J].地理学报,2010,65(12):1624-1632.

[7] 刘泽华,张捷,等.特殊时段旅游客流时间分布对旅游地理结构响应研究[J].人文地理,2010,25(1):129-133.

[8] 李瑛,刘科伟.旅游目的地区域旅游花费的差异性分析[J].人文地理, 2008,23(1):115-118.

[9] 李瑛,张龙.国内客源市场旅游目的地花费模型的构建[J].旅游学刊, 2007,22(6):25-30.

[10] 万先进.武汉旅游景点国内游客行为特征分析[J].经济地理,2001,21 (5):637-640.

[11] 李燕琴.生态旅游者与一般游客行为特征的比较[J].经济地理,2007,27 (4):665-671.

Reservation or Abolishment of“Golden week”:Evidence from Tourist Behavior and Satisfaction

Ma Xiaolong1,Yang Jing2

(1.China Tourism Academy,Beijing 100005,China; 2.Xi'an Qujiang Cultural Tourism Group,Xi'an 710061,China)

The behavior characteristics of tourists in“Golden Week”and their evaluation of satisfaction for tourist destination is not only a good reference value for testing“Golden Week”mechanism in the course of macro decision and improving tourist quality,but also becomes an important supplement for tourist satisfaction research in theory.This paper focuses on the systematic research in behavior characteristic and satisfaction features of tourist during“Golden Week”on the basis of data of 984 pieces of questionnaires in Xi'an Datang Furong Garden,Park Han kiln sites,Xi'an City.According to the research results,there is no big difference between this paper and other papers concerning behavior characteristics,but diversification appears.Regarding satisfaction data,satisfaction level during“Golden Week”is in accord with that in other time.We find“Golden Week”mechanism does not deliver a lot of influence on tourist behavior,and the mechanism does not result in the decrease of tourist service quality because of lack of data support.Finally,this paper argues that the key to increasing tourists'satisfaction is to update infrastructure and give tourists more access to their destinations.

behavior characteristics;satisfaction;“Golden week”

F590.3

A

1674-3784(2013)06-0007-08

[责任编辑:吕观盛]

本研究受国家自然科学基金(41101146)“城市发展对城市旅游效率的影响研究——以张家界市为例”资助,属于该课题的阶段性研究成果。

2013-04-18

马晓龙(1976- ),男,河北承德人,中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所副研究员,博士,主要研究方向为区域旅游发展与规划。