古籍版式的构成法则

2013-06-21王石峰钦州学院美术创意学院广西钦州535000

王石峰 (钦州学院美术创意学院 广西钦州 535000)

随着时代变革,在20世纪初期,国内的设计在构成主义、风格派和包豪斯的影响下,出现了现代审美的版式视觉表现方式,欧美的文字横排模式也进一步影响到了我国。在1950年6月全国政协一届二次会议上,教育家陈嘉庚正式向大会提出了中文书写应统一由左而右横写的提案。1955年1月《光明日报》率先将文字横排, 1956年1月1日《人民日报》的文字排版也改为横排。在此后的十年内,中国大陆基本结束了3000多年来的字体由右至左的竖排史。我国字体的竖排史,在历史上有着根深的意义,在美感和视觉上也一直为人民大众所接受。因此,研究我国古籍版式的排列和构成的方式对我国书籍设计的发展有着重要的意义。

一、古籍的排列格式

关于排列格式,是元素经过不同的搭配或组合后形成的一种固定的格式。由于它一直影响着人们对于书籍阅读的视觉效应,所以排列格式也对人们的感官机能和认知活动产生深远的影响。新石器时期彩陶纹样上的文字因为它的书写表达与可识别性较弱,而真正算来甲骨文在可识别性和传播性上是我国最早的文字。甲骨文的出现不仅为后人文字的书写格式奠定了传统模板的样式,也是书籍视觉语言传达的来源,为形成系统的文字奠定了重要基础。

中国古籍中的文字排列格式在历史上有,宗教起源说、碑拓起源说、功能性与视觉性起源说、《易》起源说和避嫌俚俗说等,其中《易》起源说是最接近历史考证之说。在甲骨文的卜辞里有着大量关于干支纪日的记载。《尚书·皋陶》里有记载夏人禹的文字:“娶于涂山,辛、壬、癸、甲”之说(辛……甲,是指中国古代历法中的十天干的其中四个,其还有对应的十二地支为子……亥),这个证明干支的出现应该要早于商朝。郭沫若在《沫若文集·释干支》中论证:“卜辞数万片,几于无片不契有干支。”出土的商朝甲骨文的骨片上大量记载的都是干支纪日的卜辞,而叙事和其他记载的少之又少,据郭沫若对大量甲骨文骨片上的研究表明,绝大部分的干支纪日的卜辞和叙事的骨片排列都是由上而下,书写由右向左的一种的排列模式。

又有《易经·文言》云“乾乘六龙以御天”,说的是乾九坤用,阳数阴用(如图1)。所谓“乾元用九,乃见天则”。在这里八卦的上为乾下为坤,对应的就是乾九坤一。 乾元用九是从九宫八卦得来的,其九宫分别为:“上九下一,左三右七,二四为肩,六八为足,五在中央。”(如图2)九宫中的二宫坤为西南,六宫乾为西北,在用卦上又是与上乾下坤相反的。在《说卦传》曰:“《易》(指《易经》)逆数也”,言《易》之用皆见于坤。数阳而阴,故皆逆。这里所说数阳而阴的逆是阴阳的相互交替,在次序上是顺也。杭辛斋所著的《杭氏易学七种》中说:“一顺一逆,次序天然。……而自右至左顺行,所谓以顺乘天也。阴阳往复,无不相合。”(如图3)杭氏的《易》把天地之数和宇宙阴阳以顺乘天的变化总结出了古人为什么喜欢从右至左的排列思想。而又用上乾下坤的逆为数的从上至下的竖式排列,说明了《易》是最早使国人汉字的排列习惯作出了发明和使用的方向。书籍排列的结构形态是在书籍发展过程中以相似或相同的内容,以相似或者同构的形式反复呈现,经过了漫长的历史积累和转变,经过了多次抽象逐渐形成的。从甲骨文到金文,从简椟到纸质古籍,从右至左的排列和竖式模式一直沿用至建国初期(如图5),至此,先王们一直沿用《易》中的思想和规则,这样在古代的政体思想和书籍的排列结构中,都是以《易》之所用的阳顺阴逆的次序而置之的。尤其是在古代的书籍文字排列中,从上向下而由右至左的排列模式一直沿用到中华人民共和国成立后,这样的排列模式不仅使古代人们在看书的过程中更具有视觉的欣赏效果,而且更准确的将信息传递给读者。

图1 伏羲六十四卦方位图和伏羲六十四卦次序图

图2 周易后天八卦图与九宫八卦方位图

图3 河图与洛书

图4 阴顺阳逆自乘得数图(图片来源 《杭氏易学七种》书中)5

图5 自上而下从右至左的的审视模式

图6 古代纸质书籍版式(书籍的内在形式)

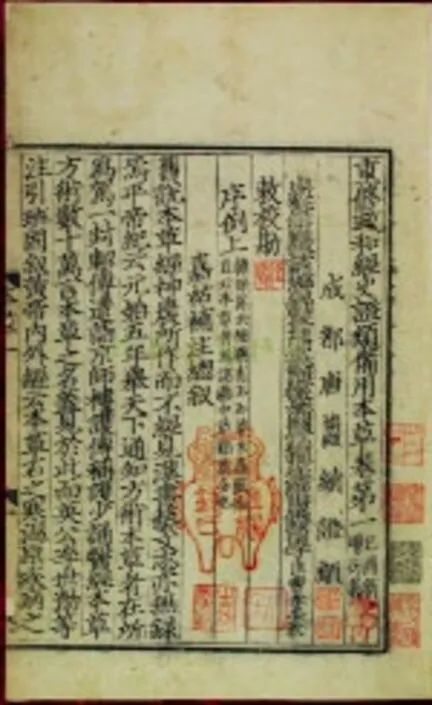

图7 “景宋”刻本 明代仿宋代书

二、古籍版式设计的构成法则

中国古籍大都是单面印刷的(除旋风装外),为了便于装订,每一张印页都有一定的格式,也称之为版式。古代书籍单页版式包括版面、版框、界行、版心、鱼尾、象鼻、天头、地脚、书耳等名称(如图6和图7),这些都是书籍的内在形式,它也是书籍结构的重中之重。

其中平面设计中的构成元素和方法在书籍设计中起到了更为关键的作用,古籍中版式设计的构成法则分别有线的表现性、整体性、平衡与对称性。只有很好的利用书籍中线的表现性才可以构成一件完美的书籍作品;只有将书籍各单元的整体性融入至书籍设计中才更具欣赏性;只有把平衡与对称性的关系带入到书籍中,才可以使书籍的视觉语言发挥到最大的作用;这样才能让受众更好更快地去接受书籍所带来的信息传递。

1.线的表现性

线是两点之间的联系,是事物构成中最具影响力的构成方式,古籍版面上的界行和边栏就是古人所用直线的表现形式,它具有简洁、秀气、明了、直接和修饰性的视觉效果。

如图8所示,这件书籍作品是明刻本医药类书籍,书籍是蝴蝶装,每界行十七字,行距和字距大小统一,每单页有九行界栏,让人视觉舒适,且整齐划一,这种排列模式具有线的特征,它可以分裂书籍整体的版面,也可以连接版面,使得排列更有意思。这个密集的版面排列组合在视觉上起到了诱导读者的作用,使人们在阅读书籍时的更具吸引力。对于书籍中以线为单位的界栏在里面起到分割字间排列的作用,又使文字在易读性上更容易被读者所接受。在版心中缝的象鼻上,大黑口不仅具有裁切和对齐版心的作用,也是让每个书籍的页面在区分上有比较醒目的标示。象鼻主要的功能就在于引导读者顺利的进入到下一个页面内容的欣赏中去。又对于书籍中的文字而言,由于从上到下、从右至左的排列模式的统一,在整个版面上文字的有机排列是线的一种表现形式,这种表现形式不仅对读者视觉上产生简洁明了的效果,而且读者容易产生阅读兴趣。

图8 明刻本

图9 元刻本《重修政和经史证类备用本草》

图10 辽刻本 《金刚经》

如图9所示,这件书籍作品是元代定宗三年的《重修政和经史证类备用本草》,作品的首页除版框、鱼尾和界行外,基本都是由黑色汉字所组成。版框和界行具有强烈的视觉穿透力。对于书籍的审美来说,线在版面上有殷实的重量感和鲜明的体积感,它是必不可少的重要元素,它使书籍的视觉传达更具有韵律美。版面中较大的题目文字和较小的内容文字构成了这件书籍作品的其中一页版面。书籍版式出于对文字构成排列多少的需要,在判断大小的变换、张力、视觉程度上,版框和界行的刊印涿墨是实中有虚,虚中有实,虚实结合,它又是抽象的、平面的、骨骼感强烈,这样使得书籍版面更加活跃。

简而言之,古籍中界行的线、以点出现的字和插图中的面,组成了丰富和谐的版式,这种版式具有了形式的多样性和内容的统一性。版式的构图上,创造性地组织了版框、界行在书籍空间中视觉元素的表现性,这种线的视觉表现既能丰富画面,又能提高书籍的审美趣味。

2.整体性

整体性是系统概念的核心,是事物部分结构的有机结合,是一个单一元素与另一元素的组合。不管在社会属性和其他属性里,整体性是一个群体或一个组织最核心的系统,没有整体性就没有秩序,也就会出现一种错乱的结构。这种秩序也反映在书籍版式中的规律,如果整体性较差的书籍,在欣赏上会另受众产生厌恶,而整体性较好的书籍,在欣赏上会使受众产生愉悦的心情。

在辽刻本《金刚经》(如图10)的书籍作品中,图占据了五分之三的版面,在右边的大图是观世音菩萨说法图,在左边上方的小图上刻画了释迦牟尼佛在与观世音菩萨的对话。这个图形的大小变化和连续性,也是对文字上的解读、诠释。通过最简洁的方式,让读者更容易接受书籍中的文字。书籍中的图形就是一个整体,而这种有机图形更容易被强化和感知。从整体性来讲,可以强化图形,将书籍更富有肌理的,复杂的,不造作的信息传达到人们的视觉欣赏过程中来。

明代万历十一年(1583年)胡东塘刻本《六子全书》(如图11),书的尺寸为27 cm×16 cm,有十行界栏,字与界行间有朱笔圈点、单鱼尾,版框四周都是双栏,在版框里有小字双行批校出现。这件作品不但字体竣丽,而且上下字行都是顶头齐尾,排列工整,在书籍的版式上颇为大气,具有凝聚力强的层次感和清晰的可读性,对于整个版面来说,这件作品给人以安定、统一和舒适的视觉感受,它具有字与字的整体性表现。又如图12所示,明代隆庆三年(1569年)书籍刻本《重修政和经史证类备用本草》的双页版面中,虽然版面中字图都局限在版框中,不过四副小图并未整齐排列,在右侧的字与左侧的图是相互分离的,而图中的四棵植物是右侧文字出现的图解。这件作品是图与字的结合,具有释图性的原理,强化了版面的内容,是整体性较强的一件作品。

图11 明万历十一年 胡东塘刻本《六子全书》 (右图为局部)

图12 明隆庆三年(1569年)刻本《重修政和经史证类备用本草》

整体性是古代纸质书籍版式设计的构成法则中对美感要求最重要的一种构成形式。由于古籍中的版框使所有视觉元素都聚集在一定空间内,所以它在视觉中又具有局部和片段的整合性,能使读者具有愉快的阅读环境,并又能强化图与文。

3.平衡与对称性

平衡,是整齐一律的发展和变化,特指审美对象的两部分之间在既对立又统一的空间关系中保持一种相对的稳定,这两部分既存在着差异,又和谐地统一在一起。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中说:“因为平衡可以使人称心和愉快”。他所说的平衡在古籍的版式设计中,不仅是对书籍版式结构上的平衡,也是人们视觉、心理上的重心均衡。这种均衡可以使人产生愉悦的心情,它也是为读者更快接受书籍内容最直接的方式。在纸质古籍的版式中,正方形的版框本身就具有平衡人们视觉的作用,这个平衡是各种力的对比均衡。图12是元刻本《增入诸儒议论本》,此本尺寸为18.5cm×12.5 cm,左图右字,而左图单页为“大宋纪年之图”。图中是以宋皇帝年号的分类表格来制图的,在这种制图的表现上是三组为一单位,竖排四组皇帝的年号。这样以中间一组中心为单位的皇帝年号分别是其他两组的心理中心,并使得人们在心理上得到权衡。对于版面总的来说,右版框为楷隶合体的字体与左版框的图也形成一种在视觉上的重心平衡,这种平衡具有了高雅、古典和饱满的心理上的满足美。所以,在版式中平衡尤为重要,尤其在书籍的版式设计中,它的作用是在视觉和心理的矛盾比较,是一种组成秩序的美。

对称,是形态在视觉上有同形、同质、同量、平均、协调和整齐的一般审美需求,比较符合大众的视觉审美习惯。在书籍版式上对称分为多种形式,分别有轴心对称、镜象对称和放射对称等,其中古籍的版式中常出现的多为轴心对称的构成方式。在明代嘉靖六年(1527年)张大轮所刻的《重校正唐文粹》(如图13)和明代万历七年(1579年)坊刻套印本《史记纂》(如图14)中可以看到,纸质古籍中普遍都是以版面中缝为中心,页面对折,这样就形成了轴心对称。这种轴心对称不管是左图右字、右图左字,还是左右皆字皆图,都是版式中心,它给人以威严、高贵、严谨而又具有韵律的视觉美感。

图12 元刻本《增入诸儒议论本》

图13 明嘉靖六年(1527年)刻本《重校正唐文粹》

图14 明 万历七年(1579年)坊刻套印本《史记纂》

(德)黑格尔(Hegel)在《美学·自然美》中讲到,“平衡对称是和整齐一律相关的。形式不能永远停留在上述那种外在的抽象性,即定性的一致性里。一致性和不一致性相结合,差异闯进这种单纯的同一里来破坏它,于是就产生了平衡对称。”足见,平衡与对称在书籍版式中是人们眼睛对书籍结构有机物中美的延续。如果书籍的版式中不具有平衡或对称的特性,那么这本书籍很难被观者所接受。

古籍里固化的版式在历史的进程中是由经过创意发展固化进程的规律所演化形成的,从甲骨文的排列到清代线装书籍的排列,通过历史不断的积累和发展,版式的书写结构不断的从试验再到固化,这样的一个转化过程中,前人的思想和创造也就是对后人摹仿和发展的又一次升华。人们经过长期在生产生活实践中产生的视觉习惯,这种人们经过长期视觉习惯形成的一种特定的构成规律,固定的构成规律不仅促使了文化的传播和整合,而且促进了古代多源文化和历史的进步。

注释:

1.清.皮锡瑞撰.盛冬铃.陈抗.点校.今文尚书考·皋陶[M].北京:中华书局 2009-03-01:119.

2.郭沫若著.沫若文集·第十四卷[M].北京:人民文学出版社1963-06-01:367.

3.杨维增.何洁冰著.周易基础[M].广州: 花城出版社1999-01-03:393.

4.杭辛斋 著.杭氏易学七种.周易工作室 点校[M].北京: 九州出版社 2005-01-01:702—705.

5.杭辛斋 著.杭氏易学七种.周易工作室 点校[M].北京: 九州出版社 2005-01-01:703—704.

6.(美)鲁道夫·阿恩海姆著.滕守尧 朱疆源 译.艺术与视知觉[M].成都:四川人 民出版社 2006-10-03:36.

7.(德)黑格尔 著.朱光潜 译.美学·第一卷[M].北京: 商务印书馆 1991-12-06: 174.

[1]黄永年 著.古籍版本学.江苏教育出版社, 2009.

[2]曹之 著.中国古籍版本学.武汉大学, 2007.

[3](日)酒井忠夫 著.中国善书研究.江苏人民出版社, 2010.

[4](美)萨马拉 著.美国视觉设计学院用书:设计元素--平面设计样式.齐际 何清新 译.广西美术出版社, 2008.

[5](美)阿恩海姆 著.艺术与视知觉.滕守尧 朱疆源 译.四川人民出版社, 2006.

[6](德)黑格尔 著.美学.朱光潜 译.商务印书馆,1991.

[7](英)贡布里希 著.贡布里希论设计.范景中 选编.湖南科学技术出版社, 2007.

[8]郭沫若 著.沫若文集.人民文学出版社, 1963.

[9]杨维增 何洁冰 著.周易基础.广州花城出版社, 1999.

[10]杭辛斋 著.杭氏易学七种.周易工作室 点校.九州出版社,2005.

[11]汉京房.原著.京氏易传解读.卢央 著.九州出版社, 2004.

[12]肖云儒.著.民族文化结构论.陕西人民教育出版社, 1992.