半干旱区不同立地类型植被恢复及综合治理模式试验

2013-06-08戴伟男王力刚温健

戴伟男,王力刚,温健

(1.黑龙江省林业厅,黑龙江 哈尔滨 150090;2.黑龙江省森林与环境科学研究院,黑龙江 齐齐哈尔 161005;3.黑龙江省森林植物园,黑龙江 哈尔滨 150040)

加快植被恢复是提高半干旱地区环境质量,促进当地社会经济快速发展的积极措施之一[1]。积极探索该区植被恢复及其综合治理模式对其生态环境的改善具有重要的科技支撑及示范作用。本项研究针对黑龙江省西部半干旱区一个具体的区域,开展植被恢复及综合治理模式试验,以期试验总结不同立地类型区的植被恢复及治理模式,为该区生态建设提供积极的技术支撑模式。

1 试验区概况

黑龙江省西部半干旱区包括哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、绥化等地区的全部或部分市县,幅员10.4万km2,占全省总面积的22.9%,地理坐标为122°24′—128°19′E,44°04′—48°58′N。

该区属于中温带、半干旱大陆性季风气候。热量分布从西南向东北递减,水分由西向东递增,是该省热量最高而降水又较少的地区,具有半干旱区特征。年均气温0.7~4.2℃,年均降水量368~573 mm,≥10℃积温2 383~2 900℃,无霜期120~150d。植被主体属长白植物区系。人口1 609.5万人,占全省总人口的44.6%,是全省政治经济文化的集中地区,是东北老工业基地的重要组成部分[2]。

2 试验设计及观测项目与方法

2.1 试验设计

本项研究选择该区全国有名的原音河生态乡(目前已更名为兴十四镇),其地理位置为123°30′—123°46′E,47°50′—48°02′N。

根据试验区不同地貌地类特点与性质,划分阿伦河河岸、废弃地、侵蚀沟、农林复合、荒山荒坡5个立地类型区,在每一类型区选取典型区段营造相应试验示范林,共营各类试验示范林45hm2,林种配置及设计详见表1。

表1 不同功能区试验示范林配置及试验设计

2.2 试验观测项目及方法

2.2.1 根系调查 在阿伦河流域选取典型灌木柳固沟林、护岸林、沙棘固沟林林分,在相应林分内设定标准地,在标准地内选择标准株(平均木),将其根系全部挖出,然后按根径分三级(0~1、1~3、3mm以上)测定根系的长度、数量,并记载分布层次、深度等[3]。

2.2.2 林粮间作小气候观测 以小黑杨与大豆间作为试验区,相邻(与杨豆间作区相距200m)农田大豆区为对照区,分别设立两个观测点。小黑杨株行距为2m×2m,间隔两条垄,2a林龄。主要观测项目为风速、气温、气湿,采用仪器为电子风速仪,温湿度采用阿斯曼通风干湿表。测定时间为作物生长旺季,具体时间为2006年8月18日—8月23日,从8:00—17:00,每隔20min同时对应测定一次。

2.2.3 小气候效应观测 依据试验区兴七村固定气象站,于2007—2008年进行了定位观测,主要测定了平均气温、水面蒸发、相对湿度影响当地作物生长发育及产量的主要气象因子,以甘南县气象站相对应资料为对照,验证试验区多年来林业试验基地建设及林业生产建设的小气候效应。

3 结果与分析

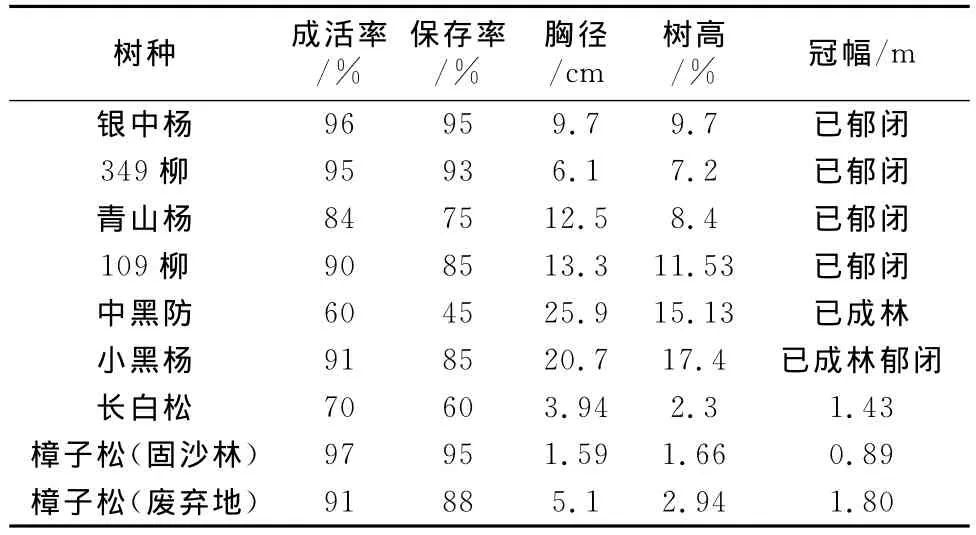

3.1 试验林生长状况

在试验区不同立地类型营造的各类试验林总体成活率86%,保存率80%,目前正处于幼林生长发育期,大多已郁闭成林,初步开始发挥效益(表2)。其中小黑杨与大豆农林间作试验林,由于林农相互促进作用,及对作物的中耕除草与施肥灌溉使得小黑杨同比(与未间作的小黑杨)高生长量提高24.8%,胸径提高17.6%(见表3)。

表2 试验区植被恢复模式试验林各树种生育调查结果

表3 杨豆间作林木生长及作物产量调查结果

表4 林粮间作区气象相应观测结果

3.2 林粮间作微域气候效应

林木改善作物微域小气候,主要是对风速及温湿度的调节作用。据试验观测表明(表4),杨树幼林在作物生长季较对照纯大豆种植区平均减低风速46.87%,空气湿度平均提高4.42个百分点,提高幅度6.30%,气温平均降低0.56℃,减低幅度为2.15%,这在半干旱风沙区十分有利于作物的生长发育及产量提高。据调查小黑杨与大豆间作,当年收获大豆平均2 542.5kg·hm-2,较纯大豆种植平均增产292.5kg,增幅13%(见表3)。

3.3 废弃地及河岸区植被恢复状况及效益

营造的废弃地固沙防蚀林使得废弃地的沙尘得到封固,减少了大风天气中空气的沙尘量,起到了明显的固沙防尘作用;在阿伦河沿岸营造的护岸护堤林及防浪林,与周围野生的灌丛及其他天然林木共同作用,在汛期起到了较强的护岸护堤及防浪作用。另据对樟子松防风固沙林内草类生长及盖度调查结果显示(表5),较对照草类品种增加15%,高度增加120%,草的盖度由原来不足0.2增加到目前的0.55。

表5 草本植物调查结果

林木的根系对土壤具有强大的固结作用,这是森林水保效益的根本,而不同树种的根系存在差异,一般情况,灌木根系发达,其水保效益明显。据试验测定,21年生护岸柳丛主根深1.1m,平均根幅5.8 m(见表6);7年生固沟柳丛主根深1.3m,平均根幅2.05m;20年生沟坡沙棘主根深0.54cm,平均根幅2.35m;试验营造的蒙古沙棘、胡枝子与小叶锦鸡儿混交的沟壑水土保持试验林发育良好,较好地封固了沟壑的土壤,其水土保持功能日渐增强。

表6 不同林龄不同林分的根系状况

在阿伦河流域由于人工植入的林木新品种,生长速度明显高于原野生的各类林木,改善了原立地环境的生态因子,为更多的物种介入创造了条件。据野外调查,该区木本植物由原来的十几种增加到目前的近20种,草本由原来的二十几种增加到目前的30余种,昔日已经或濒于绝迹的野生动物开始频繁出现,并日渐增多(表7),生物多样性明显增加。所营造的各类试验林及由此辐射带动当地自发营造的其他生态林,随着时间推移,其功能将逐渐增强,为农牧业稳产增产创造较为有利的环境条件,而已渐成林的各类乔木阔叶林其潜在的经济效益亦将逐年增大。

表7 野生动物调查结果 只·次-1

3.4 试验区小气候效应

营造的各类试验林及以往营造的各类试验林对试验区的小气候产生了积极影响。据通过对试验区(固定气象站)与相邻对照区(甘南县气象站)气象资料的比较,在6、7、8月份,试验区比对照区平均气温低0.47℃,相对降低2.4%;4、5、9、10月份试验区比对照区平均气温高0.45℃,相对提高5.3%(见图1)。

图1 试验区内外平均气温变化

试验区4—10月水面蒸发普遍小于相邻对照区,平均减少8%(见图2)。在春季和作物生长季,减少水面蒸发的幅度较大,相对地增加了土壤湿度,促进了作物的生长。

试验区4—10月空气相对湿度普遍高于相邻对照区见图2,平均增加4.4%。

图2 试验区内外水面蒸发情况

试验区小气候因子的改善,使试验区内粮食产量获得一定程度的提高,促进了农牧业的稳产增产。据调查,试验区粮豆单产比相邻对照区提高了8%。

4 小结

4.1 针对不同立地类型营造的不同类型植被恢复与综合治理模式示范林,明显地改善了试验区的景观格局,产生了显著的生态效益及经济效益:杨豆间作明显改善了间作区小气候条件,有效地促进了林木生长;防风固沙林试验区内物种多样性明显增加,系统稳定性得到增强。

4.2 营造的各类试验林使试验区产生了显著的气象效应,粮食产量获得一定程度提高,有效地保证了农业的稳产增产。

[1]周永斌,殷有,罗东明,等.论干旱半干旱地区植被恢复的限制因素及调控措施[J].辽宁林业科技,2001(3):20-22

[2]沈积坤.黑龙江省三北防护林建设[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1989:1-4

[3]李鹏,李占斌,赵忠.根系调查取样点数确定方法的研究[J].水土保持研究,2003,10(1):146-149