北黄海长山群岛外海底环状微洼地地貌特征

2013-05-30刘晓瑜陈义兰董立峰

刘晓瑜,陈义兰,路 波,文 武,董立峰

(1.国家海洋局 第一海洋研究所,山东 青岛 266061;2.国家海洋监测中心,辽宁 大连 116023)

0 引言

北黄海位于山东半岛、辽东半岛和朝鲜半岛之间,海底地形由西南、东北向南部倾斜,水深为20~60m。2011年在北黄海进行的多波束水深测量中,一种特殊的环状微洼地地貌引起了调查人员的注意,由于多波束测量具有高精度、高分辨率和全覆盖的优越性,能够使海底地形地貌单元和微地貌形态得到全面细致的反映,调查中该环状微洼地地貌的形态得到了清晰的展现。与常见的海底侵蚀槽不同,该洼地地貌为环形,且在调查区南部近两千平方公里的海底成群密集分布。本文基于此次调查,对该地貌类型的形态和分布特征进行详细描述,并结合该处沉积物和地层特征对其成因进行初步讨论。为未来研究北黄海海底地貌发育和环境演变及北黄海油气资源勘探提供科学依据。

1 材料和方法

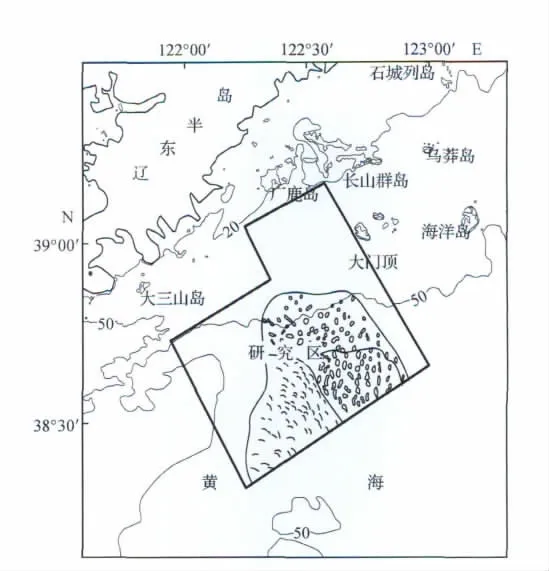

图1 研究区位置Fig.1 Location of the study area

调查使用GeoSwath Plus多波束测深系统,进行全覆盖测量,相邻测线重叠率超过10%,测量精度优于0.3m,所有调查数据经过潮汐改正、声速校正、去除噪声,将水深基准统一到当地平均海平面,得到研究区水深数据。将水深数据进行网格化,生成1m×1m的网格,在Globlemapper软件中生成三维模型分析其形态特征,并在洼地发育部位沿侧线方向选取穿越该地貌单元的剖面,分析其纵向特征。结合调查区海底表层沉积物和地层特征对其成因进行讨论,相关资料参考1998年中国科学院海洋研究所在北黄海西部海域进行的海洋地质和地球物理调查[1],该调查在北黄海西部设置了6条浅地层剖面测线,并获得了5个重力柱状样和70站位的底质表层样[2]。

图1为本次多波束调查区的测区范围,测区位于北黄海辽东半岛南部,长山群岛南侧,面积为4 500km2。

2 环状微洼地地貌的形态和特征

2.1 环状微洼地的形态特征

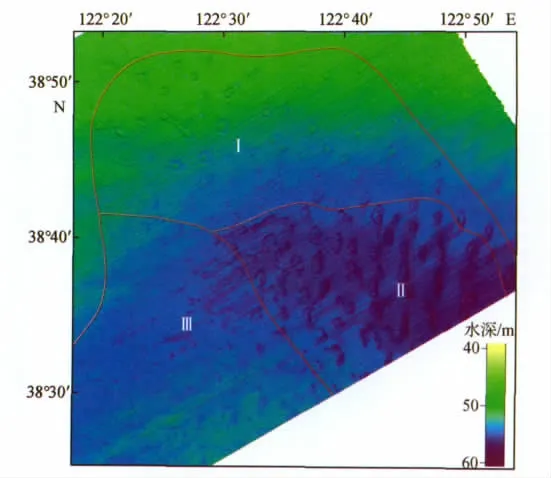

由多波束调查生成的网格数据可得,位于长山群岛以南的调查区海底非常平坦,水深50~55m,海底表面可清晰地分辨出呈环状的洼地形成的沟群,形态上表现为圆形、环形、长椭圆形和弧形,面积大小不一,长轴方向为1~2km不等,沟深度为0.5~2m,边缘沟槽宽200~300m,按照形态和分布特征可分为3个区域(图2),详述如下:

(1)Ⅰ类圆形或椭圆形中心凸起型微洼地

Ⅰ类环状微洼地分布在整个洼地群的东北部,区域内发育数量有60余个,形状绝大多数为圆形或近似圆形的椭圆形,仅少数几个为长条形,轮廓清晰可辨,面积大小不一,大的直径可达2.4km,小的只有0.3km,洼地的边缘处为凹槽,凹槽深0.25~1m,中心发育鼓包状隆起和浅洼地,中心隆起部分地势比边缘凹槽外的平均海底还要高0.5~0.8m。该类洼地在平面上的分布具有一定的规律性,尤其是本区域南部的洼地群,成串排列,走向NW—SE,但也有部分环状微洼地零散分布。

图2 环状微洼地的形态和分布图Fig.2 Distribution map of the micro ring depression

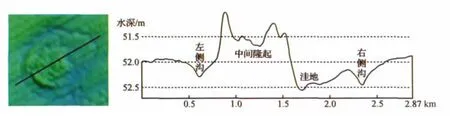

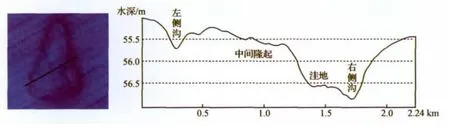

图3为单个Ⅰ类环状微洼地形态和剖面图,该洼地形状近似圆形,剖面沿NW—SE向,洼地直径2 km,以周边海底水深52m做基准,左侧沟最深处0.25m,沟宽0.25km,右端沟槽也为0.25km宽,最深处0.45m,中间隆起部分长0.8km,最高处0.5 m,右侧洼地宽0.45km,最深处1.1m。

图3 Ⅰ类环状微洼地形态和剖面图Fig.3 Profile of the micro ring depressionⅠ

(2)Ⅱ类椭圆状中心凹陷型微洼地

Ⅱ类环状微洼地分布在整个环状微洼地群发育区域的东南部、Ⅰ类环状微洼地的南侧,数量也有60余个,形状为南北向的长椭圆形,轮廓非常清晰,面积大小不同,大的长轴可达3.4km,小的只有0.6km,但普遍较Ⅰ类环状微洼地稍大,洼地的边缘凹槽深为0.2~1.2m,中心也发育隆起和浅洼地,但隆起的高度较小,因此Ⅱ类环状微洼地整体上为负地形,只是椭圆的边缘水深较中部深,形成环形凹槽,且凹槽东半部分较西半部分深,高差可达1m。该类型环状微洼地在平面上的分布具有一定的规律性,尤其是偏东部的环状微洼地群,沿长轴方向成串状排列,走向NE—SW。

图4为Ⅱ类环状微洼地形态和剖面图,该环状微洼地形状为椭圆或长椭圆形,剖面走向NW—SE向,沿剖面走向洼地长1.41km,周边海底水深剖面左端55m,右侧55.5m,以55.5m水深做基准,左侧沟最深处0.2m,沟宽0.15km,右侧沟槽宽0.2km,最深处1.3m,中间隆起部分长0.5km,最高处0.25m,右侧洼地宽约0.5km。

图4 Ⅱ类环状微洼地形态和剖面图Fig.4 Profile of the micro ring depressionⅡ

(3)Ⅲ类弧状微洼地

Ⅲ类弧状微洼地分布在整个环状微洼地群的西南部、Ⅱ类环状微洼地的西侧,形状为弧形,洼地的轮廓较为模糊,但依稀可分辨出弧段基本都向西南向弯曲,弧段长度1~2km,弧段沿NW—SE向排列,单个弧段与Ⅱ类环状微洼地的东半部分类似,沟宽0.5~1km,深度0.5~1m。

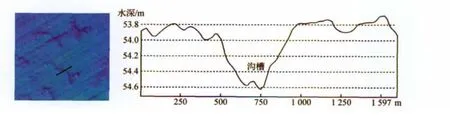

图5 Ⅲ类环状微洼地形态和剖面图Fig.5 Profile of the micro ring depressionⅢ

图5为Ⅲ类弧状微洼地形态和剖面图。该洼地形状为弧状,弧段向西南方向弯曲,整个弧段长1.6km,剖面沿NW—SE向,沿剖面走向只有一个凹槽,以53.8m水深做基准,沟槽宽700m,最深处0.8m。

2.2 环状微洼地的地貌特征

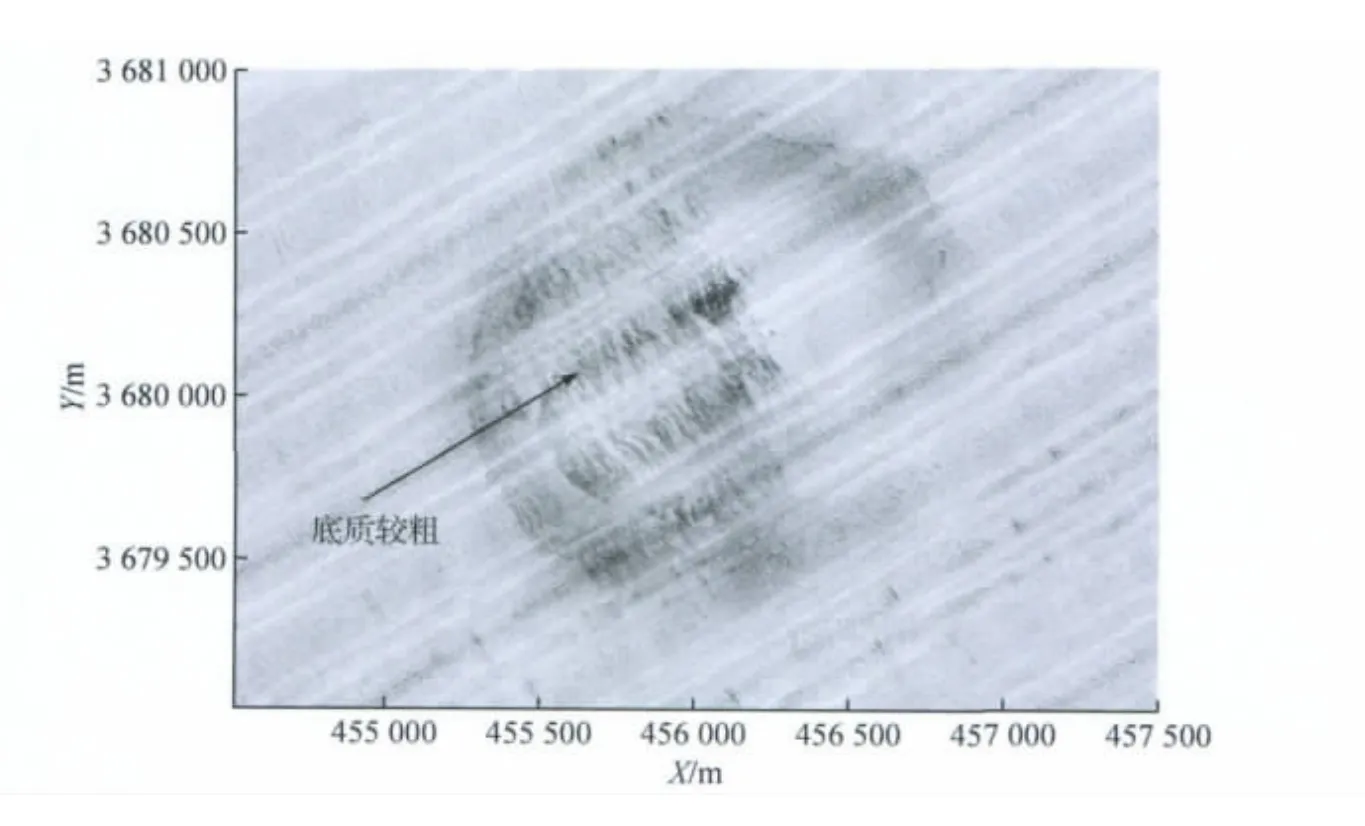

环状微洼地分布在北黄海长山列岛南侧,平坦的海底表面,整体为圆形或不规则椭圆形凹陷,边缘为环状浅沟槽,有的中间略有隆起,单个凹陷直径可达2km,在55m水深附近海域成群密集发育,且具有一定的方向性。图6为GeoSwath Plus多波束测深系统自带的声呐在调查中获取的环状微洼地的侧扫声呐图像,由于声呐量程只有一百多米,而环状微洼地的直径可达2km,因此图6为多条声呐测线图像拼接而成。由图6可见,环状微洼地的中心左半部分有明显的隆起,左半部分显示出比较强的声学反射,且表面呈波纹状,表明底质沉积物颗粒有所变粗,而环内右半部分则较为平滑,反射也较弱,该沉积特征显示本地貌形态应该不是由一次单一地质过程形成的,而是经历了多次不同的地质过程,并经过了水动力作用的后期改造。

2.3 研究区的沉积环境

研究区所处的北黄海盆地主要受沿黄海海槽北上的黄海暖流和黄海沿岸流作用,本次调查发现的环状微洼地处在黄海环流的东北侧,即北上的黄海暖流逐渐转向偏西北的位置。从地形图上看,北黄海盆地中部较为平坦,坡度变化小,等深线呈环状,且间隔较宽,环状微洼地发育区的东部等深线略向西北向突 出,海流对海底具有一定的侵蚀作用。

图6 环状微洼地声呐拼接图Fig.6 Sonnar record of the micro ring depression

北黄海表层沉积物类型较为简单,主要为淤泥质粉砂、粉砂、砂质粉砂、粉砂质砂和砂[3],表层沉积物颗粒粒度由西南至东北逐渐变粗,西南部以泥和粉砂为主,北黄海盆地中部主要沉积砂质粉砂,再往东逐渐变为粉砂质砂,最东边为砂。相对于3种类型环状微洼地的发育位置,Ⅰ类环状微洼地发育区位于研究区的东北部,为粗颗粒的砂质沉积,Ⅱ类环状微洼地发育区位于北黄海盆地中部的砂质粉砂沉积区,表层沉积物颗粒稍细,Ⅲ类环状微洼地发育区位于研究区的西南部,表层沉积物颗粒最细,为淤泥质粉砂,表层沉积物的分布特征主要受物源条件和水动力的控制,也指示了局部海底的沉积环境,研究区西南部受沿岸流作用和渤海海峡流出的黄河物质影响,形成以细颗粒物质为主的堆积环境[4],研究区东北部受西朝鲜潮流沙脊和辽南沿岸流携带的鸭绿江泥沙影响[5],形成以砂质物质为主的弱侵蚀环境,而研究区的东南部处在黄海暖流的主流路附近,又无其他物质来源,海底基本是侵蚀环境,沉积物基本为粉砂质砂。

从外观上来看,3种类型的环状微洼地的基本形态大致相同,应为同种成因的地貌单元,后期受到不同的水动力作用改造,处于3种不同的沉积动力环境,Ⅰ类环状微洼地处于弱侵蚀环境,边缘为环状的负地形,中部为隆起;Ⅱ类环状微洼地边缘处于侵蚀环境,也为环状负地形,但是中部没有明显的凸起,而是与周边平均水深相近,且边缘凹槽深度要大于Ⅰ类环状微洼地边缘凹槽;而Ⅲ类环状微洼地群处于堆积环境,细颗粒物质的堆积导致环状微洼地遭到一定的充填,因此已经很难辨别其原来的轮廓,依稀可辨的环状微洼地弧段兼向西南方向弯曲,可能是环状微洼地的西部沟深本来就较小,受到充填后于周围水深几无差别,在平面上已经没有痕迹,而环状微洼地的东部沟深稍大,沉积物充填后仍表现为弧状负地形,这点与Ⅱ类环状微洼地边缘凹槽东侧深于西侧一致。

3 讨论

一般而言,海底表层负地形的成因可能为强水动力对海底的侵蚀的结果,也即由波浪和海流等海底的周期动力对海底产生的侵蚀形成,由于研究区水深超过50m,波浪对海底的作用已微乎其微,不足以构成侵蚀力,因此能够对海底形成侵蚀力的海洋水动力只可能为海流,而该处的海流主要为北上的黄海暖流和各半岛周围的沿岸流,按照潮流动力学原理,潮流流速在大于一定速度时海底受到侵蚀,可形成侵蚀地貌[6],但海流冲刷海底一般形成沿流方向的狭长的负地形,如研究区西北部的老铁山水道潮流冲刷槽,而本文研究区环状微洼地为环形,显然不符合海流侵蚀负地形的形态特征。

另一种可能的成因为海底的浅层气或油气上溢形成的地表凹陷体,即所谓的麻坑地貌。海底麻坑最早由 KING et al发现[7],在全球海底广泛发育[8],在我国南海北部也有发现[9-12]。当存在孔隙率很小的沉积物盖层时,气体可在一定深度下的浅地层内聚集,当气体压力增加到一定程度时,浅层沉积物封存的气体将突然释放并上涌,使上覆沉积物液化形成气体烟囱,构成气体向上释放的通道。气体释放过程中,海底表层沉积物被扬起并经海流冲刷搬运。当气体释放结束后,气体烟囱内沉积物下落并被重新压实,使得海底表面凹陷,形成麻坑地貌[13]。形成麻坑地貌的气体有多种来源,可以为生物成因浅层气、泄露的深部地层天然气和石油裂解气、天然气水合物分解成因气或这几者的混合物。麻坑的形态一般为圆形,大小根据下伏气体的多少从几十米到几百米甚至几千米不等。

北黄海盆地为我国目前唯一未有工业油气流产出的边缘海盆地,是我国油气勘探的远景区,其中部坳陷深部地层断层丰富[14],为深部流体上移提供了通道。有研究表明,北黄海中部有浅层气发育[15-16],尤其是研究区西南部的地震调查中曾发现海底浅层气,在地震剖面上表现为垂直的气带或气柱,宽度可达千米[17],其规模与环状微洼地基本一致。虽然本次调查发现的环状微洼地为环形,中间有隆起,其中间与常见的麻坑有所不同,但是考虑到该处环状微洼地分布的密度较大,单个的环状微洼地可能并非一次浅层气上溢形成的,而是经过多期多次的反复上溢,才形成了目前环状沟内起伏不平的形态,因此该地貌形态为由地层中气体上溢形成还是可能的。

从沉积环境上看,研究区环状微洼地地貌分布在北黄海中部的陆架侵蚀堆积平原,主要发育晚更新世末期到全新世早期的残留沉积,现代沉积作用较弱,厚度仅表层十几厘米[14]。而晚更新世到全新世早期因气候变化引起的数次海平面升降,使研究区海底数次出露为陆又数次在间冰期被海水覆盖,形成了海陆交替的地层结构。据距离研究区数公里的西北部海域 NYS-3钻孔和东南部海域 NYS-5钻孔资料[1],浅层地层存在泥炭层,14C测年为距今11 000a,在NYS-3钻孔埋深为0.64m,MYS-5钻孔埋深为1.58m和2.20m,富含有机质,泥炭层以下为全新世海水淹没前的陆相沉积,泥炭层的存在对形成麻坑地貌非常有利。

综上所述,研究区地处北黄海中部,为北黄海的沉积中心,辽东半岛、山东半岛和朝鲜半岛以及渤海海峡等几方面沉积在此汇聚,在此打钻获取的柱状样曾证实该处地层发育有泥炭层,故属于浅层气的易发地,区内表层沉积物为粉砂和粉砂质砂,且该地貌单元的形态为圆形和长椭圆形,为边缘凹槽中间稍隆起的环状微洼地,符合溢出气体对软性地层的作用形式和过程规律,与麻坑地貌的形成条件非常类似。

4 小结

(1)据多波束水深调查显示,北黄海长山列岛南部发育环状微洼地地貌,按照具体形态和分布特征,可分为圆形或椭圆形中心凸起型、长椭圆形中心凹陷型和弧状微洼地3类,分别对应于弱侵蚀、侵蚀和堆积型沉积环境。

(2)按照形态来看,该地貌单元形状与为浅层或深层气体泄漏而成的麻坑地貌接近,据历史资料,在本区以南的海底曾发现过密集的浅层气,而地层中也存在一定厚度的泥炭层,因此,该地貌单元为浅层气泄漏而成是有一定可能性,但此推测需进一步调查并获取更详细的地层和沉积物资料方可验证。

(3)此次研究区环状微洼地地貌的产出位置是位于陆架侵蚀堆积平原内部,隶属于北黄海盆地中部坳陷,如果可以确认其形成为浅层或者深层气体溢出,将可为该地区赋存油气资源作指征。

(4)根据环状微洼地的分布特征,该地貌单元应在研究区以外的南部区域还有分布,但其准确的分布范围需根据进一步调查才能确认。

致谢 本文得到了国家海洋局第一海洋研究所夏东兴研究员的悉心指导,在此表示诚挚的感谢!

(References):

[1]WANG Gui-zhi,GAO Shu,LI Feng-ye.Holocene mud deposits in the west of the northern Huanghai Sea[J].Acta Oceanologica Sinica,2003(25):125-134.

王桂芝,高抒,李凤业.北黄海西部的全新世泥质沉积[J].海洋学报,2003(25):125-134.

[2]CHENG Peng,GAO Shu.Net sediment transport patterns over the northwestern Yellow Sea,based upon grain size trend analysis[J].Oceanlogia et Limnologia Sinica,2000,31(6):604-615.

程鹏,高抒.北黄海西部海底沉积物的粒度特征和净输运趋势[J].海洋与湖沼,2000,31(6):604-615.

[3]WANG Wei,LI An-Chun,XU Fang-Jian,et al.Distribution of surface sediments and sedimentary environment in the north Yellow Sea[J].Oceanologia et Limnologia Sinica,2009,40(5):525-531.

王伟,李安春,徐方健,等.北黄海表层沉积物粒度分布特征及其沉积环境分析[J].海洋与湖沼,2009,40(5):525-531.

[4]Qin Yun-Shan,ZHAO Yi-Yang,CHEN Li-Rong,et al.East Sea geology[M].Beijing:Ocean Press,1989.

秦蕴珊,赵一阳,陈丽蓉,等.东海地质[M].北京:海洋出版社,1989.

[5]QI Jun,LI Feng-ye,SONG Jin-ming,et al.Sedimentation rate and flux of the north Yellow Sea[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2004,24(2):9-14.

齐君,李凤业,宋金明,等.北黄海沉积速率及其沉积通量[J].海洋地质与第四纪地质,2004,24(2):9-14.

[6]LIU Zheng-xia,XIA Dong-xing.China offshore sands[M].Beijing:Ocean Press,2004.

刘振夏,夏东兴.中国近海潮流沉积沙体[M].北京:海洋出版社,2004.

[7]KING L H,MACLEAN B.Pockmarks on the Scotian Shelf[J].Geological Society of America Bulletin,1970,81(10):3 141-3 148.

[8]GAY A M,LOPEZ M,BERNDT C,et al.Geological controls on focused fluid flow associated with seafloor seeps in the Lower Congo Basin[J].Marine Geology,2007,244(1-4):68-92.

[9]LI Shou-jun,CHU Feng-you,FANG Yin-xia,et al.Associated interpretation of sub-bottom and single-channel seismic profiles from slope of Shenhu Area in the northern South China Sea characteristics of gas hydrate sediment[J].Journal of Tropical Oceanography,2010,29(4):56-62.

李守军,初凤友,方银霞,等.南海北部陆坡神狐海域浅地层与单道地震剖面联合解释——水合物区沉积地层特征[J].热带海洋学报,2010,29(4):56-62.

[10]LI Jing,ZHANG Zhi-xun,LI Yang.The analysis of the type and causes of the micro-landscape in the northern of East China Sea,The 27thannual meeting of the Chinese Geophysical Society[C]∥Hefei:Press of University of Science and Technology of China,2011:930.

李晶,张志珣,李阳.东海北部陆架区微地貌类型及其成因探讨.中国地球物理学会第二十七届年会论文集[C]∥合肥:中国科技大学出版社,2011:930.

[11]GU Zhao-feng,ZHANG Zhi-xun,LIU Huai-shan.Seismic features of shallow gas in the western area of the Yellow Sea[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2006,26(3):65-74.

顾兆峰,张志珣,刘怀山.南黄海西部地区浅层气地震特征[J].海洋地质与第四纪地质,2006,26(3):65-74.

[12]ZHAO Tie-hu,ZHANG Xun-hua,WANG Xiu-tian,et al.A-coustic detection of seabed hydrocarbon seepage in the north depression of South Yellow Sea Basin[J].Petroleum Exploration and Development,2009,36(2):195-199.

赵铁虎,张训华,王修田,等.南黄海盆地北部坳陷海底油气渗漏的声学探测[J].石油勘探与开发,2009,36(2):195-199.

[13]CATHLES L M,SU Zheng,CHEN Duo-fu.The physics of gas chimney and pockmark formation,with implications for assessment of seafloor hazards and gas sequestration[J].Marine and Petroleum Geology,2010,27(1):82-91.

[14]LI Wen-yong,WANG Hou-jin,BAI Zhi-lin,et al.New progress in the study of tectonic geometry of the north Yellow Sea Basin[J].Journal of Geomechanics,2006,12(1):12-22.

李文勇,王后金,白志琳,等.北黄海盆地构造几何学研究新进展[J].地质力学学报,2006,12(1):12-22.

[15]XUN Dong-yu,LIU Xi-qing,ZHANG Xun-hua,et al.China offshore geology[M].Bejing:Geology Press,1997.

许东禹,刘锡清,张训华,等.中国近海地质[M].北京:地质出版社,1997.

[16]CHEN Xiao-hui,LI Ri-hui,XU Xiao-da.Shallow seismic records and late Pleistocene Stratigraphy of the north Yellow Sea[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2011,31(3):17-22.

陈晓辉,李日辉,徐晓达.北黄海浅层声学地层[J].海洋地质与第四纪地质,2011,31(3):17-22.

[17]LIU Xin,GAO Shu.Interpreting the late Quaternary shallow seismic record of the western part of the north Yellow Sea[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2005,25(3):61-68.

刘欣,高抒.北黄海西部晚第四纪浅层地震剖面层序分析[J].海洋地质与第四纪地质,2005,25(3):61-68.