土层扩大头锚杆扩孔钻具的研制

2013-05-16张丽君王德龙

张丽君,王德龙,毛 军

(1.无锡钻探工具厂,江苏 无锡214174;2.无锡金帆钻凿设备股份有限公司,江苏 无锡214112;3.中国地质大学〈武汉〉,湖北 武汉430074)

1 问题的提出

锚杆是一种把钢筋或钢绞线与注浆体设置在锚杆钻孔内,端部深入到稳定的地层中的受拉杆件。其一端与工程构筑物相连,另一端则锚固于地层当中,并且通过向其施加不同的预应力,使其能够承受不同荷载所产生的拉力,以达到稳定构筑物或岩土工程的目的。岩土锚固技术能够充分地利用和提高岩土体自身强度和自稳能力,简化结构体系,提高结构物的稳定性。岩土锚固技术在我国的坝体锚固、深基坑支护、边坡锚固、结构抗浮及抗倾覆力的基础工程中得到了广泛的应用。

衡量锚杆的一个重要工作指标是锚杆的抗拔力。如何有效地提高单根锚杆的抗拔力一直以来都是锚固施工关注的焦点,提高单根锚杆抗拔力对于降低施工成本和扩大使用范围都有着重要的意义。端部扩大型锚杆也称为扩大头锚杆,由于在锚杆的底端经过特殊的施工处理形成扩大头,这种锚杆能够大大地提高锚杆的抗拔力。扩大头锚杆的抗拔力由锚固体与岩土体间的摩阻力和端头扩大头的承载力所共同决定,因此在相同的条件下,这类锚杆能在较软弱的粘土层及对锚杆长度有限制的土层中使用,克服了圆柱形锚杆仅有锚固体与岩土体间的摩阻力的这一弱点。连续球体形锚杆也是扩大头锚杆之一,是通过对锚固段进行多次扩孔,使锚固段形成多个串联着的球状体,以达到提高锚杆锚固体与周围岩土体的锚固强度。一般应用于淤泥、淤泥质粘土等极软土层和对锚杆锚固力要求较高的土层施工。

扩大头锚杆有以下特点。

(1)抗拔力高,相同地质条件下,比圆柱形锚杆抗拔力可以提高3倍以上;

(2)自由段长,锚固段短;

(3)锚头位移小,特别适合于位移限制要求高的地方;

(4)可靠性高,离散性小,质量稳定;

(5)可制做可回收锚杆;

(6)锚杆长度短,施工工期短,可降低成本。

目前土层扩大头锚杆常用的扩孔方法有高压射流切割和机械切削扩孔2种。高压射流切割法因其需要配置高压注浆泵,及需要增加置换切削下来的废渣工序,带来初期投入大,因此一般不作为施工单位首选方法;而机械切削扩孔不仅解决了上述缺陷,还因为其工艺简单,初期投入小,而容易被施工单位接受。随着锚固技术的发展,种类众多的锚杆扩孔机具不断的出现,工程实践表明,有些扩孔机具存在着不易控制扩孔质量,操作繁琐及收放不顺等缺点,因此,我们研制了一种工作可靠和操作简便的锚杆扩孔机具。

2 国外几种扩大头锚杆扩孔机具

扩大头锚固技术的思路源自扩底桩。机械扩孔法是应用最早、工艺较成熟的一种岩土扩孔方法,它具有简便、有效、易控制、易实现等特点。目前市场上该类产品较多,例如:英国Fondedile公司的多段锥体扩孔锚杆、法国Soletanche公司的圆桶形扩孔锚杆、瑞典Atlas公司的膨胀扩体锚杆、澳大利亚Freyssinet公司的旋喷扩体锚杆等。现简要介绍以下2种锚杆扩孔机具。

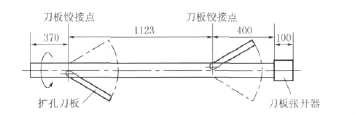

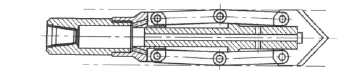

图1是英国通用锚杆公司(UAC)发明的专利产品结构示意图。该产品主要采用机械下压扩张方式打开刀翼,刮刀作为切削工具,操作扩孔时一次可同时形成2个直径为300 mm的扩孔锥,孔内的切屑由压气冲洗排出。该钻具优点是可以同时形成2个扩孔锥,但不能保证扩孔钻具在井下的打开程度,对扩孔质量有影响。

图1 UAC扩孔钻具结构示意图

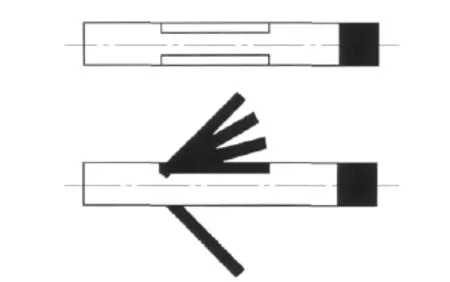

日本SSL永久性地锚工法中,也采用了专门的扩孔钻具,如用于SSP型、M型扩孔支压式地锚的SSR系列扩径钻具(图2)。扩孔形状为梯形,直径可达原锚孔直径的1~13倍。该钻具的特点是采用高压气或高压水来驱动削刀的开启和关闭并排屑。

图2 SSR系列扩孔钻具示意图

3 刀翼扩张法的选择

上述几种机械式扩径的装置在进行扩孔时一般都需要使用外力把扩孔刀翼打开,而打开刀翼的方法主要有钻机加压式扩张法和水力(或压气)活塞扩张法。

3.1 钻机加压扩张法

钻机加压扩张法是利用钻机加压使扩孔刀具在孔底张开,并且实现扩孔的机械方法。这种方法在原理上同UAC扩孔机具原理(见图1)是一致的。

该方法是先用普通的钻头成孔后换上扩孔机具,下至孔底,下钻时因钻头端部不受力,内管不动,扩刀闭合;当钻机加压后,内外管产生相对移动,内管上移,扩刀打开,钻具同时回转,开始扩孔。随着钻压的增加,扩刀打开角度也越大,直扩至最大直径处。撤去钻压,提钻,扩刀在重力作用下收缩(其间也有孔壁给予扩刀的部分挤压力),提出孔外,完成扩孔。排渣的方式可以用冲洗液,也可用螺旋钻杆。

这种方法的优点在于操作过程方便,机具结构简单,扩孔有效。目前,在大多数大孔径钻进的扩孔中都是采用这种扩孔方式,使其在孔底形成一个突出的扩孔体。由于是通过钻机加压来控制扩刀翼的张开与闭合,因此必须要给扩孔钻具与钻机加压反方向的支撑力,这种机具一般用于孔底扩孔。

3.2 水力(或压气)活塞扩张法

水力(或压气)活塞扩张法是利用冲洗介质推动活塞向下移动并压缩弹簧,通过连杆把扩刀张开,回转扩孔。在扩孔结束后,停止输送冲洗介质,压缩弹簧的反作用力推动活塞上移,收回扩刀,其最大优点在于可以在任意深度扩孔,因此可以扩出多个锥形体。连续多个扩孔锥的形成,对获得更高的抗拔力将是非常有利的。但是,由于是通过活塞的运动来控制刀翼的张开与收缩,因此冲洗液的循环方式只能采用正循环。另外冲洗介质是通过阻尼孔流至孔底,冲洗液相对于正常循环要少,因此不利于排屑。同时扩孔刀板的张开程度难以保证,有时会影响到扩孔质量。从结构设计上看,由于采用冲洗介质作为动力及采用活塞作为传递动力的中间装置,结构相对较为复杂,且加工精度要求较高,这就意味着出现问题的可能性增加。

3.3 方案的比较与选择

为了能够尽可能的设计出理想的土层锚杆扩底钻具,我们对上述2种方法进行对比分析。

(1)钻机加压法在可靠性方面明显优于水力活塞式,主要体现在钻机加压法易于控制,扩孔质量易于保证。

(2)钻机加压法钻具的结构较水力活塞扩张法要简单,易于制造。

(3)水力活塞式钻具往往需要配备较大压力的泥浆泵,而钻机加压法对泵的要求较低。

本着要求扩底钻具设计结构简单、易于控制和扩孔效果明显的原则,结合上述的分析,鉴于机械式扩径装置的特点,可以明显看出钻机加压扩张法要优于水力活塞扩张法,新型土层锚杆扩底钻具将选用钻机加压扩张法实现扩刀张开。

4 钻具结构设计

扩底钻具的结构设计主要解决扩孔机构及动力传递机构的设计,结构参数根据钻孔直径及扩孔直径进行强度设计,最后确定钻具零件尺寸。

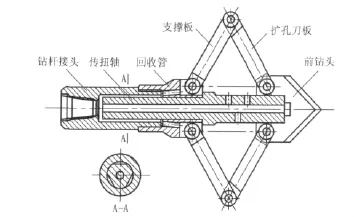

新型土层扩孔钻具采用连杆机构,通过内外套相对运动,实现扩刀张开与收拢。结构如图3、图4所示。

图3 土层扩底钻具的结构示意图(张开状态)

图4 土层扩底钻具的结构示意图(收拢状态)

4.1 新型土层扩孔钻具结构

该扩底钻具主要由前钻头、扩孔刀板、支撑板、回收管、传扭轴、钻杆接头、销轴等零件组成。其中扩孔刀板一端与前钻头相连,另一端与支撑板相连;支撑板一端与扩孔刀板相连,另一端与回收管相连;前钻头与传扭轴焊接在一起(如图3所示)。

4.2 新型土层扩孔钻具工作原理

钻杆加压时推动回收管相对传扭轴下移,支撑板推动扩孔刀板张开。当回收管与传扭轴台肩接触时达到最大张开角度,此时扩孔直径最大。

回收时上提钻杆,前钻头及传扭轴在自重下相对禁止,回收管拖动支撑板上移,支撑板拉动扩孔刀板回收,最终扩孔刀板全部收回,钻具从原钻孔中提拉出。

传扭轴为多边形,与回收管相配合,扭矩通过多边形由回收管传到传扭轴及前钻头,前钻头与回收管一起将扭矩传到扩孔刀板及支撑板;推进力通过回收管与传扭轴台肩传递。扩孔刀板张开后,扩孔钻具位置固定,一起回转、给进,实现扩孔钻进。

5 扩孔钻具施工工艺

土层扩孔钻具可与各种钻机配套,为提高钻进效率,锚固孔施工中最好选用动力头式钻机。钻机应能进行套管钻进,便于在易坍塌地层中钻孔。另外根据排渣要求配备合适的泥浆泵,用于清除孔内泥沙,一般选用BW200型泥浆泵,另配污水泵用于往泥浆池供水。

施工前除认真检查钻机、泥浆泵及扩孔钻具的完好程度外,还要根据钻孔情况准备好护壁套管、钻杆。

套管根数=〔(锚杆设计长度-扩孔段长度)/套管有效长度〕+1。

钻杆根数=(锚杆设计长度/钻杆有效长度)+1~2。

套管和钻杆配齐后应整齐地摆放在钻机旁边,不允许开钻后零星地从别处搬来,以防钻孔深度计量错误。

扩大头锚杆施工工艺流程:

(1)用普通钻头在扩孔段以上部位钻小孔,或用套管钻进至锚杆非扩孔段。

(2)换装扩孔钻具,下钻至孔底,施加钻压,边钻边回转。同时启动泥浆泵,置换切削下来的渣土。

(3)钻完扩孔段后,停止钻进,继续送清水置换泥浆,等返回泥浆含泥量达到要求时,停止送浆。

(4)提出钻杆,下入锚杆,注浆管应同时下入。用套管钻进的钻孔,起出套管。

(5)立即压注水泥浆,直至孔口返浆为止。

(6)2 h后检查孔内水泥浆位置,若水泥浆漏失,应补浆。

(7)必要时采用二次注浆,提高抗拔力。

本设计扩孔钻具在深圳某工地深基坑扩大头锚杆施工中取得显著效果,出色完成扩大头锚杆施工任务。

图5为施工现场钻具照片。

图5 施工现场钻具

6 结语

由于扩大头锚杆在施工过程中具有操作简单,性能可靠,适应性强,扩孔质量容易控制等优点,已被广泛地应用在各类扩孔锚固施工中,很好地解决了土层扩大头锚杆的施工难题,取得了较好的社会效益和经济效益。

[1] 夏柏如,王贵和,方铭东.端头扩大型土层锚杆技术[J].地质与勘探,1997,33(3):53 -55.

[2] 柳定清.“刚-柔”结合预应力锚索加固工程施工[J].探矿工程,1997,(3):34 -35.

[3] 陈宏.土层锚杆的锚固技术浅析[J].科技与企业,2012,(22).

[4] 赵向华,郭立红.浅谈土层锚杆施工技术[J].技术与市场,2011,(6).

[5] 张曦.土层锚杆施工工艺探究[J].福建建材,2010,(1):44-46.