渔梁:徽州的前世和今生

2013-05-14耿朔

耿朔

小时候,读安徽乡土历史的书,讲到安徽有两处著名的古代水利工程,一北一南,北边是寿县的安丰塘,南边便是徽州的渔梁坝,从那时起,我便一直想去看看。

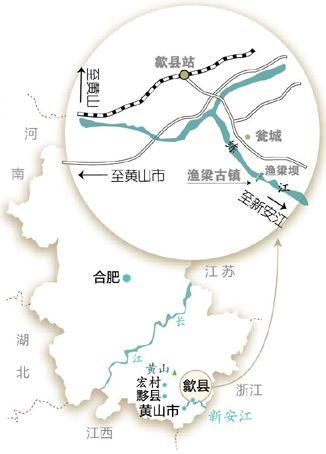

出安徽歙县县城,往东南行,一路沿着练江,不多久听到水声哗哗,便知到了渔梁——那是江水翻过花岗岩砌筑的渔梁坝时发出的声响。渔梁古镇就在坝边,一条卵石铺就的鱼鳞街依着练江而建。

读大学的时候有位研究徽学的老师,曾用八个字形容徽州的地理形势:封闭的山,开放的水。他说,这是理解徽州历史和文化的关键。

于是,有关渔梁和其他古村镇的前世今生,都要从山和水说起。

古徽州包括歙县、绩溪、休宁、祁门、黟县和婺源六县,横跨今天的安徽、江西两省,是一个群峰屏列的山区,黄山、白际山和天目山是境内的主要山脉。多山少地的自然环境,提供了竹木茶果等物产,但也导致耕地不足,使得徽州人很早就出外谋生。当地有“前身不修,生在徽州。十三四岁,往外一丢”的古谚。

从徽州外出,虽然也可以翻山越岭走陆路,但更好的选择,是沿着开放的水路去往江浙皖赣各地。

徽州的主要河流是新安江,它和支流一起,覆盖了徽州三分之二以上的土地。新安江进入浙江后,变身富春江,最后以钱塘江的名义流向大海,是连通徽州和杭州的重要水上通道,也是古时徽州对外交通的主要路线。

新安江在徽州境内一路接纳了众多来水,其中最主要的一条是练江。古老徽州的许多故事都在这条江上。

发源于绩溪东北天目山中的扬之河是练江的正源,它在接近歙县县城的东山营,接纳了从西北流来的布射水。往下一点,富资水亦从西北方向赶来,在下葛塘汇入。再往南一里许,丰乐河在歙县西门外的河西桥下,等待着扬之河的到来。至此,四水终于合流,汇成练江。因此,《大清一统志》里形容歙县:“环绕郡城扬之、布射、富资、丰乐四水,分派合流,直泻如练,而抵于城南,平衍停蓄,竟川含绿,是名西溪(练江的别名)。”

练江这个名字,让人想起谢朓的诗句“澄江静如练”。它在歙县城下打了一个弯,折向东南,绕城而过,在六七公里外的浦口注入新安江。歙县历来都是徽州府治所在,一直扮演着徽州中心城市的角色,兴盛千年。

渔梁坝就坐落在练江的尾巴上,大有尽收来水的气势,如同收官之作。放眼整个新安江上游,渔梁坝可谓当时最大的拦水坝。

隋末时,歙州州治迁到乌聊山下,即今歙县县城所在地,然而城下练水湍急,水涨之时城池难保,水浅之时城内井干。唐时在江上垒石为梁,用以缓流蓄水,渔梁坝由此肇始。后宋明清历代多次维修,石坝至今无恙。

俯瞰渔梁坝,真是壮观!138米长,底宽27米,顶宽6米,高差4米,全部用一两吨重的大块花岗岩层层垒筑,石块之间用燕尾石榫卯连接,竖石穿插上下层间,每块石头都上下左右锁死,牢固异常。

坝的中段和南段,开有三道泄水门,从北向南渐次低落。我去的时候正是盛夏。曾有北方朋友说过:南方不管多小的河都叫“江”,北方无论多大的江都叫“河”。若在这时把他拉到渔梁坝前,他大概会收回言辞中的那几分不屑。只见练江水翻越整个坝体,滚滚而下,在坝下乱石上击出万千浪花,势如万马,声如巨雷。

渔梁坝虽坚不可摧,却不是傲然站立的伟岸姿态,而是横躺下来,任人休息玩耍。

7月的黄昏里,我在泄水门边坐下。石头微微发烫,脱下鞋袜,把脚伸进流水里,感到一阵透心的清凉。木船停在石坝上游,船家正在收拾长篙。有人坐在石上聊天,一群小男孩在坝下水势平缓的地方嬉戏游泳。夕阳下,一切都平静而惬意。

如今徽州古村镇名声渐大,若问徽州在人们心中的印象,我猜一定是三分色调:一分是白墙黑瓦的淡雅,一分是青山绿水的疏朗,一分是四月油菜花的明快。但在我看来,渔梁坝才是徽州气质的底里。当过往的繁华落尽,后人只能在雕梁画栋间寻找徽商的逸事传说,那些祠堂、牌坊,都已是没有了呼吸的空架子,渔梁坝却依然不改初衷,滋养一方,如同母亲。渔梁坝是温和的,一切大喜大悲都在它的面前柔化,挟带了无数故事的练江水在她的身上顽皮地翻了个跟头,便安静地流入新安江,然后默不作声地流向大海。

当时徽州人出外经商,大多走新安江水路,渔梁是其起点。徽州人多管渔梁叫“梁下”,歙县等地的特产,如茶叶、竹木、墨砚等,在梁下捆扎上船,可去往江南各地。徽州需要的布匹、食盐等百货,则从杭州等地扬帆,逆水而上运抵梁下。这一来一往的贸易,大大刺激了渔梁的发展,使其成为交通枢纽和商业重镇。

如果从空中俯瞰,渔梁的格局确实像条鱼。东西向的渔梁街依水而走,呈两端低中央高的弓形,就像鱼脊,街面中间铺砌的旨在防滑的小卵石似片片鱼鳞,从主街向两旁伸出的一条条巷子好比根根鱼骨,江边那一溜儿石埠,就是鱼鳍了。

从石坝边上岸,便拐上了两里多长的渔梁老街。脚下的卵石路面,已被来往的行人磨得精光。街道两侧多为前店后宅式的二层建筑,基本保留了旧时模样。底层临街,木铺门一字排开,白天时全部打开。二楼是木板隔成的房间,窗户常常装饰带花纹的栏栅,上方挑出遮风挡雨的长屋檐。

主街两侧的大小店铺,最盛时曾达百家,墙上旧时的店号还隐约可见。许多商号既做零售,也做批发、转运等大宗贸易,盐、茶、木和典当业,是徽商的四大产业。各类船行、客栈,当年在这条街上也占有一席之地。

徽州乡下“一门三进士”“同胞两翰林”比比皆是,而渔梁则是平民社会,居民多是渔民、船夫、码头工和普通商家,几乎没有巨商大贾,也没什么官宦之家。徽州建筑的那些华彩乐章,如高耸的牌坊、幽深的大宅,在鱼梁几乎看不见。

随着1956年新安江水库建成,渔梁不再通航,加之公路、铁路陆续建成,坝下街上的昨日喧哗渐渐散去。现在的老街,店铺中只卖些日用杂货。

没有了牌坊黑沉沉的剪影,没有了“忠孝节义”的余光,也就没有了历史的包袱和压抑,渔梁老街反倒显得轻松。这里更像苏南浙北那些水乡古镇,一派活泼泼的市井风味。人们坐在自家门前,切笋剥豆,下棋摇扇,淡定从容。我举起相机想拍照,一个老太太便用蒲扇遮住脸,不愿被打扰。

复旦大学的王振忠教授在《两地书》一文中,曾提到徽州文书中发现过一封有趣的信函,是一位守在徽州老家照看公婆儿女的商人妇,写给离家丈夫的两地书。在叙述了家长里短后,便催促丈夫早日还歙,还为他规划了一路的行程,最后说到“平安到了梁下,千万不可步行,雇轿抬到家里,铺盖交与足人”。

那意思是说:到了渔梁坝,你就别耽搁,上岸雇顶轿子,赶紧回家。行李别担心,交给过塘行(即转运行)的伙计随后送来。

字里行间,我仿佛看到妇人灯下走笔的急切样子。

这是渔梁见证过的无数家常故事中的一则。

小贴士

渔梁村为中国历史文化名村,渔梁街为中国历史文化名街,渔梁坝为全国重点文物保护单位,巴慰祖宅、紫阳桥均为安徽省文物保护单位。